土家族簡介

土家族

土家族土家族是中國的少數民族之一。

主要分布於湘鄂川黔等地區即湖南省西部、四川省和湖北省西部的來鳳、鶴峰、鹹豐、宣恩、利川、恩施、巴東、建始、五峰、長陽等市縣。據第五次全國人口普查統計,土家族人口數為8028133。無本民族文字,通用漢文。現在絕大多數人通用漢語。

土家族,史籍中稱謂較多。秦漢時,以其崇拜白虎被稱為“廩君種”,或以使用武器特徵稱為“板楣蠻”,或以其人呼“賦”為“賽”而稱為“責人”;屬巴郡南郡蠻”和“武陵蠻”的一種。次後,多以地域命族,被稱為“溪蠻”,“樓中蠻”,“巴建蠻”,“信州蠻”,“陽蠻”等。宋代,出現了區別於武陵地區其他族別而專指土家的“土民”、“土蠻”、“土兵”等名稱。以後,隨著漢人大量遷入,“土家”作為族稱開始出現。

土家人和苞谷

苞谷

苞谷在山裡的土家人口中,玉米不叫“玉米”,叫“苞谷”;土豆不叫“土豆”,叫“洋芋”;小麥不叫“小麥”,叫“麥子”。這是土家人的三大主糧,苞谷排在首位,地位自是不同尋常的。“民以食為天”,苞谷是土家人的命根子。

土家人認為苞谷最“經餓”(土家方言,即“飽肚子”)。他們通過多年實踐,仔細換算過一斤包穀抵得上四斤洋芋或兩斤麥子。因此,在每年的收成中,即使洋芋、麥子產量高,只要包穀產量不高,土家也會發愁。相反,即使洋芋、麥子產量低,只要包穀產量不低,土家人也會高興。

土家人種植苞谷很累。頭年冬天,冒著寒風把田地弄鬆。田地多是坡田,因此多半用不上耕牛,更不用說“鐵牛”(即耕地的拖拉機),只能靠土家人的雙手的挖鋤。翌年春天播種;夏天頭頂烈日,在苗地里施肥,薅草。

青苞谷

青苞谷土家人收穫苞谷也累。中秋時節,苞谷成熟了,為了不致在連陰天霉變,必須趁天睛趕著收完幾千上萬斤苞谷。總是每天早早下地,由老幼把苞谷棒子(帶殼)從梗子“腰間”扳下來,由青壯勞力一筐子一筐子背回家去。晚上,一家人回到家。辛苦了一整天的家庭主婦還得上灶做飯,其他人也不得休息,都圍在苞谷棒子堆旁,一個個地將殼撕開,扭下,往往乾到深夜還不得完,困了、累了,總以山歌來打發疲勞和睏倦,等到撕完、扭完,已是深夜,才得以休息。 土家人保存苞谷也很累。幾年上萬斤苞谷收回家後,一家人又得把苞谷籽從棒子上(不帶殼)扭下來。有的手上已是血泡累累。還得在睛天,把扭下的苞谷籽倒在篾蓆子上,鋪開,曬上幾天,直到曬乾後裝入糧倉。

土家風情

土家風情土家人吃苞谷也很累。他們先把苞谷籽放在百十斤的大石磨里,一把一把,一轉一轉,由青壯年推成細面。而這樣辛苦一整天所得,大約僅夠一家人吃一星期。

雖然土家人種植苞谷累,收穫累,保存累,吃也累,但它畢竟是土家人的寶貝。在它們還未成熟時,嫩棒子煮來吃,清甜清甜;燒來吃,又香又甜;製成窩窩頭烤來吃,又酥又香又甜;熬成糊糊吃,則又是一番風味。

土家人種植苞谷很累,收穫累,保存累,吃也累,如今卻好多了。由於近幾年農業科技的不斷發展和實用性的增強,省去 土家人不少麻煩。二十幾年來,農村實行包產到勞聯產責任制,糧食十年有九年豐收,土家人有了大量餘糧,於是趁國家搞改革開放之機,在苞谷還嫩時,就扭下棒子賣給城裡的市民,或者乾脆煮成甜 的、燒成香的、烤成酥的“成品”後,高價賣給城裡公民,既省去 收穫和保存的麻煩,雙賺大錢,很划算。土家人把餘糧運出山外,換來柔軟可口的大米,或者製成“玉米粉條”等商品,推向中國大市場,甚至出口掙外匯。

土家人擁有苞谷,是蒼天賜下的福。

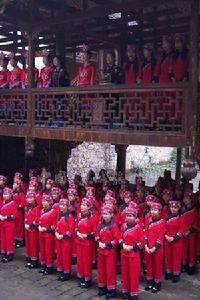

五峰盛行:土家“女兒會”

土家族女兒會

土家族女兒會鄂西山區的五峰土家族自治縣風光旖旎,花果香甜,以盛產茶葉而贏得“楚天茶葉第一縣”的美稱。每年的農曆7月12日這天,是傳統的“女兒會”吉日,從幽靜的山徑小道前來赴會的男女青年總在萬人以上。

“女兒會”是土家年青人的節日。相傳,該節日源於明朝末年,距今已有400多年的歷史,“女兒會”大體經歷了三個歷史時期。有一首民歌這樣唱道:“天無柄,地無環,土司有個初夜權;誰家姑娘要出嫁,他要先睡頭三晚,土家妹妹哪個願?”土家族 經歷了一個漫長的土司統治時期,土司制度是最為殘暴和醜惡的奴隸制度。“隨著“改土歸流”,在封建制度的影響下,土司制度徹底瓦解,“女兒會”又成為反封建活動的表現,更為強烈,這是“女兒會”活動達到完全成熟的時期。

女兒會

女兒會土家人長期生活在山大人稀交通閉塞的環境,男與女交往的圈子狹窄,形成近親繁衍的陋俗 。突出表現就是“姑表親”,流傳的婚俗歌“姑家女,伸手娶,舅家要,隔河叫”,“老表、老表、撞到就搞到”。娃娃親、童養媳之類的婚約,束縛了青年男女的婚姻,“女兒會”卻擴大了男女青年的交往,通過對歌,相識達到相交,私定終身,抗婚逃婚,情人幽會,偷情私奔,演出了許許多多的人間悲喜劇。

“女兒會”在土改時期曾一度達到高潮,即“女兒會”的第三個鼎盛時期。隨著新的社會制度的誕生,“女兒會”在青年男女自由戀愛中發揮了極大的作用。文革時期卻被極左的方式橫加扼殺,遭到禁止。然而,有生命力的事物是不可能摧毀的。“女兒會”已完成了婦解放的歷史使命,現在正以嶄新的姿態進入文明朝代……

源遠流長的“女兒會”是土家族 。

人民的民族盛會,是青年男女傾吐愛慕之情的“邊邊會”。如今逐漸富裕的山區茶縣,“女兒會”成了各族人民的文化群英會和物質交流會。

長陽巴山舞

長陽萬人巴山舞

長陽萬人巴山舞長陽巴山舞(東方“迪斯科”)是80年代 興起的一種新型的民眾自娛性的集體舞蹈。它是由土家人喜了樂見的民間古老的“跳喪”經長陽覃發池等民間舞蹈工作者收集整理,改革創新而發展起來。它一經問世便深受青睞。老世人奉為瑰寶,青年人視為愛物。它象一陣風從土家山寨吹進縣城,甚至涉足到現代舞廳,大有與外來“迪斯科”“搖擺舞”一爭高下之勢。《人民日報》海外版撰文指出:“當眾多的進口娛樂性舞蹈風靡一時之際,重山疊峰中的巴山舞卻占據了那么多樸實的心靈,這種文化景觀,帶給人們許多思考,至少,它開拓、展示了一片獨特的審美領域。”

從跳喪到長陽巴山舞,是弘揚民族優秀文化傳統的一次有益嘗試。巴山舞大膽地把跳喪從死人那裡解放出來,賦予它新的生命。打破原始跳喪許多舊程式和流行區域的界限,吸取各地精華組合成“巴山搖”、“半邊月 ”、“四合”、“風擺柳”、“雙龍擺尾”、“喜鵲登枝”等六個種類。其動作姿態各異,但都具有身體上下顫動和胯部左右搖擺的特色。

巴山舞

巴山舞土家風俗原有“女人跳喪,家破人亡”的禁忌,但巴山舞適應自娛性集體舞蹈的特點,要求男女成雙成對,男女動作略有區別,這不僅使舞蹈氣質發生了新的變化,而且增加了新的色彩。 巴山舞在音樂上為去其喪味,只保留了原始跳喪鮮明的節奏和有特色的鼓點,選用了當地人們所熟悉的與舞蹈情緒相吻合的山歌、民歌為基調。

巴山舞的編創把握住民眾自娛性舞蹈所具備的民眾性、科學性、自娛性、隨意性的基本特徵,所以它來自民間,又回到民間,象早春的燕子飛鏇在千家萬戶,象七彩的陽光融進了新婚的洞房,燃旺了土家的歡樂,正如一位舞蹈學教授預言的那樣:“巴山舞或許會作為富於民族特色的集體娛樂舞蹈,而與世界優秀的民族娛樂舞蹈媲美。”

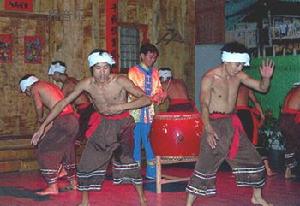

跳喪舞

跳喪舞

跳喪舞風俗文藝的代表作——跳喪舞

在清江流域、鄂西土家族聚居的崇山峻岭之中,至今流傳著一種獨具特色,以歡樂的跳舞形式悼念亡人的民族民間舞蹈。土家人俗稱之為“跳喪”,也叫“跳喪鼓”或“跳撒爾嗬”。

土家族人家中的長者去世後,一般裝斂入棺後在堂屋裡停放1至3天,“人死眾家喪,一打喪鼓二邦忙”,每晚就有親朋好友前來跳喪。跳喪時1人擊牛皮鼓叫歌,跳者圍棺接歌而起,腳跟鼓點鼓跟腳,無弦樂伴奏,跳者2至4人比較普遍,但女人不跳喪。擊鼓者領唱,對舞者和,均為高腔俚調,邊唱邊舞。舞者頭、肩、腰、臂、腿、腳尖、腳跟一齊動作,跳著變幻多姿的舞步,唱著古老、粗獷、格調明快而獨具民族特色和濃郁山鄉氣息的曲調,熱熱鬧鬧陪亡人,歡歡喜喜辦喪事。

跳喪舞

跳喪舞跳喪從音樂、舞蹈到歌詞內容,少有悲沉之感,音樂高吭歡快,舞步健美勇武。歌詞內容十分廣泛,死者的生平事跡,前唐後漢的歷史傳奇,真摯的愛情故事,日常的生活趣事都是歌唱的題材。整個舞場均隨掌鼓人的鼓點和唱腔隨時變換曲牌、節拍和舞姿。當唱到感情交融時,掌鼓者還會繞開鼓座加入舞者行列,時而用鼓錘在鼓上敲擊節拍。

跳喪舞的動作主要是摹擬虎以及其他動植物的形象,可以說跳喪舞的原始形態就是“狩獵舞”。當遠古巴人把白虎作為氏族圖騰後,狩獵舞就逐漸成為人死後的一種祭祀性的圖騰舞蹈,亦即“白虎舞”,通過悼念死者這一祭奠活動,合族舉慶,祝賀死者象巴務相一樣,化為白虎升天。

跳喪舞是土家人民自己創造的藝術財富,多側面地展示了巴民族的風情習俗,它不愧是民俗文藝的代表作。