土司制度

土司城

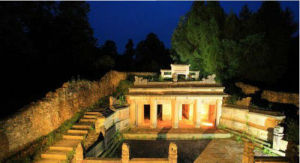

土司城土司制度是元明清中央與地方各民族統治階級互相聯合、鬥爭的一種妥協形式。在土司統治下,土地和人民都歸土司世襲所有,土司各自形成一個個勢力範圍,造成分裂割據狀態,從而使民族之間和民族內部產生仇恨和戰爭。

改土歸流

土司城

土司城雍正時期的改土歸流,前奏是對烏乃、烏撒等土司的改土設流,重點則是對湘黔邊,以雷公山為中心的地區及廣順、定番(今惠水)、羅甸交界處的開闢。

清朝雍正年間,開始了改土歸流的改革進程,將世襲的土司改為由朝廷任免的流官,所謂流官,是指任職者來來去去、不斷流動的意思。為了推行改土歸流的政策,清朝發動了對少數民族的多次戰爭,但是土司制度直到清朝結束也沒有完全消失,中華民國時期寧夏、青海一帶的馬步芳武裝接受民國政府的任命,但對於其轄地仍然自行管轄,實際上和前朝的土司制度沒有不同。中華人民共和國成立後,經過剿匪、土地改革、民族區域自治等階段,土司制度徹底被廢除。

土司等級

土司城

土司城![土司城[土司衙署] 土司城[土司衙署]](/img/d/6d6/nBnauM3XyADO0cTN3gDMzMjNzQTM0UjNwEzMzQTNwAzMwIzL4AzL0MzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLwE2LvoDc0RHa.jpg)