詞語釋義

拼音 wéibǔ

[surround and seize] 包圍起來捕捉

同名電影

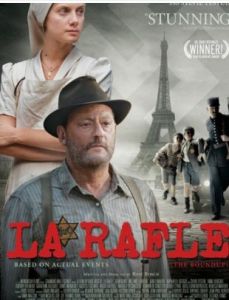

◎譯 名 圍捕

◎片 名 La Rafle

圍捕

圍捕◎年 代 2010

◎類 別 劇情/歷史/戰爭

◎語 言 法語

◎字 幕 中文/英文

◎IMDB評分 5.8/10 (305 votes)

◎檔案格式 DVD-RMVB

◎視頻尺寸 624 x 272

◎檔案大小 2CD

◎片 長 120 mins

◎導 演 羅絲琳·伯胥 Roselyne Bosch

◎主 演 讓·雷諾Jean Reno ... Dr Sheinbaum

梅拉尼·羅蘭Melanie Laurent ... Annette

塞繆爾·勒·比漢 Samuel Le Bihan ... Capitaine Pierret

加德·艾爾馬萊Gad Elmaleh ... Schmuel Weisman

西爾薇·泰斯圖德 Sylvie Testud ... Bella Zygler

安妮·波諾什 Anne Brochet ... Dina Traube

卡特琳娜·阿萊格雷 Catherine Allégret ... Concierge Tati

Barnabás Réti ... Monsieur Goldstein

Udo Schenk ... Adolf Hitler

Isabelle Gélinas ... Hélène Timonier

Nadia Barentin ... Grand-Mère Ida

Catherine Hosmalin ... La Boulangère

Holger Daemgen ... Karl Oberg

Thomas Darchinger ... Heinrich Himmler

Bernhard Schütz ... Helmut Knochen

劇情簡介

1942年,約瑟夫11歲。這個六月的清晨,他本該上學去,一顆黃色的星星縫在他的胸膛上……

他得到鄰居舊貨商的鼓勵和一個麵包師傅的嘲諷。

在善意和輕蔑之間,約瑟夫、他的猶太小夥伴和他的家人在被占領區巴黎學習生活。在蒙馬特高地,他們找到了庇護。

讓他們沒有料到的是,到1942年7月16日這天早上,他們脆弱的幸福也失去了根基……

一句話評論

在梅拉尼·羅蘭溫柔而令人心碎的演繹之下,《圍捕》將法國在被占領時期那些不那么榮耀的往事又浮現出來,好在影片中被人們稱作“正義者”的勇氣讓我們倍感欣慰。 ——《費加羅視點》

影片的情緒漸入佳境,導演沒有絲毫的賣弄和偏離主題,始終帶著一種形式感的審慎。——《星期天日報》

影片令人震驚,引人入勝。演員們在隱忍、真誠和克制中展現出巨大的表達力。 ——《法蘭西西部報》

影片的激情是卓越的:面對這種恥辱,沒有一個觀眾能不為之動容。為什麼現在才有人調查我們歷史上的灰暗地帶?《圍捕》將在法國電影史冊上寫下重要的一筆。 ——《影視迷》

羅絲琳·伯胥全身心地投入這些歷史事件,她的誠實和正直彰顯無遺。但她過分典型的視角讓她的電影看起來像一幕沉重的情節劇。 ——《20分鐘》雜誌

這部影片有點法式好萊塢的腔調,強烈的情感堆積在其中,所有的一切看起來都有些僵硬、格式化。 ——《巴黎人》雜誌

幕後製作

接拍前的惶惑

導演羅絲琳·伯胥坦言,將冬季腳踏車場圍捕事件拍成電影的想法來自電影製片人伊蘭·古德曼:“多年以來,伊蘭經常跟我提到這次圍捕,它一直縈繞在她心頭。至於我,對這個事件的唯一印象是一張腳踏車場前一輛輛空巴士的照片,它讓我非常震驚。我不是猶太

圍捕

圍捕“首先,我自問自己是否具備那樣的道德力量。我做過記者,我知道如何潛入一個主題,然後它會如何攪亂你的睡眠和生活。我能夠想像。一旦著手開始,許多問題就會接踵而來:比如,如何解釋這樣一種野蠻為何會同高度文明的種族聯繫在一起?如何指導那些孩子們演戲,他們之中最主要的角色只有五歲?如何直面地拍電影,不垂下眼帘,不迴避那些‘難以忍受’的景象?如何找到倖存者,在被圍捕的一萬三千人中只有25人重回法國,更不要提那4051名孩子?如何展現暴力,不遮掩,但絕不過獎……如何向法國的“正義者”——那些幫助過猶太孩子的法國人——致以公正,卻不過分渲染我為了凸顯法國人的善心而著意刻畫的情感。”“最終,是真誠讓我決心去做這件事,我的真誠、演員和團隊的真誠,他們同我一同分享了這次人性歷險。”

此外的一個考慮是,“我不是猶太人,但我有著和他們相似的經歷。我的父親因為支持加泰羅尼亞無政府主義而遭軟禁,先是在法國的集中營里,後來他逃跑了,就像片中的孩子約瑟夫一樣,但是在二十歲!我們家對於‘迫害’這回事相當熟悉……我對於大屠殺有廣義上的共鳴。四年前的一天,我告訴伊蘭:‘我想拍這部片子,但只有在我找到了倖存者以後,因為我想講述的是生命而不是死亡。我想為明天講故事,而不是過去。”

“‘不了解歷史的人就會重複歷史。’我們在教小孩要聽話的同時,也要教他在必要的時候違抗命令。當命令本身不道德時,你就要對它說不。

影片中,我讓梅拉妮飾演的阿奈德·莫諾說:‘起來造反,別聽他們的!’也許正如歷史學家所說:如果所有的法國人團結起來拒絕這次圍捕,它可能就不會發生。”

真實從何而來

影片的官方劇情簡介上,赫然寫道:“電影中所有的人物都真實存在。”這些真實源自導演羅絲琳·伯胥大量的史料收集和整理工作。

收集資料的過程耗費了導演三年時間:“我每天工作七到九小時,每周五天,雷打不動。電影到拍攝階段我一點也沒覺得氣餒。而在調查過程中卻屢有動搖的時候。”

最大的困難是找不到採訪對象。那次事件的倖存者在今天很難找到了。大部分的成人在當時就已失蹤,剩下來的只有孩子。而1942年10歲的小孩到今天已經是八十歲的高齡了。

因此,很多資料只能從報紙、紀錄片和歷史學家的記載中間接獲得。為此,導演羅絲琳·伯胥向塞爾吉·卡拉爾斯菲爾德求教,此人25年來從不間斷地調查受害者。“他甚至能告訴你,‘這是誰離開了,跟隨那一列車隊,和誰,具體哪一天……’”。不過,塞爾吉先生調查的都是已經逝去的受害者。而導演則想尋找倖存者。導演笑稱:“塞爾吉·卡拉爾斯菲爾德是個了不起的歷史顧問。我們的工作不像是電影人的工作,倒可能非常吸引

歷史學家。”

銀幕上由梅拉尼·羅蘭飾演的護士阿奈特·莫諾是羅絲琳·伯胥確定的第一個真實人物。“在聽關於一名護士的電台和電視台採訪時,我深深為之吸引。在生命的最後幾天裡——她於1995年去世——她終於願意說出她所見到的一切。當阿奈特·莫諾被拋進冬季腳踏車場,她當即意識到糟糕的衛生可能引發的災難和不公正待遇。她同被關押在盧瓦雷集中營的人們一塊來到這裡,她和他們待在一起,絲毫不知這是開往死亡集中營的驛站。當她了解到實情時,已經被送進醫院待了四個月。但她從沒放棄她的使命。戰爭結束後,她前往魯特提亞迎接倖存者。作為“種族間正義”組織的一員,這些給以色列帶來榮耀的非猶太人在戰爭中拯救了大批猶太人。這個了不起的女人在戰後成為監獄的常客,拜訪那些被判了死刑的人們,直到1981年廢除死刑。退休後,她為國際特赦積極活動,反對酷刑。我很想知道關於她更多的故事,可惜她沒有留下一兒半女。”

影片中出現的另一名倖存者是個叫約瑟夫·韋斯曼的男孩,發現這個人物有些機緣巧合:“一部15年前拍攝的紀錄片讓我完全沒了自信。我強迫自己看了這部紀錄片。突然,我聽到一個男人說:‘我們那時住在蒙馬特……人們來找我們,三四天后便被帶到火車站……然後我們就到了波納·拉·羅蘭德集中營’,不,這不可能!我所知道的兒童幸免於難的唯一一例是個六個月大的嬰兒。人們把它藏在一隻大湯碗中,好讓他自己爬出來。約瑟夫·韋斯曼繼續說,‘我找到了一名叫約瑟夫·科剛的夥伴,我們打算逃跑,我們在長達5米的倒刺上爬行。’”此時的導演已經完全為激動所吞沒,又聽到韋斯曼說:“如果有一天,有人拍一部電影,講述發生在我們身上的故事……”頓一頓,他重新開始:“不,我想沒人敢這樣做,沒人有勇氣面對這樣的野蠻。”這個男人15年前的一番話羅絲琳感觸頗多,也更堅定了她拍電影的決心。

演職員表的號召力

影片中,讓·雷諾和加德·艾爾馬萊扮演兩名猶太人。生活中,讓·雷諾和加德·艾爾馬萊都是導演羅絲琳·伯胥的朋友,不過,“他們可不是跟我熟才接拍這片子的喔,”羅絲琳打趣說。二人在影片中的表演得到了導演的盛讚:“對我來說,讓·雷諾就是Sheinbaum醫生。他表現出一種巨大的冷靜,任何危急關頭都不會難倒他。他處處散發出一種貴族氣質,即使在爆笑喜劇《時空急轉彎》中也一樣。這個猶太騎兵的角色,我以為非他莫

屬。”

“加德的兒子跟我兒子一樣大,當我看他如何做一個爸爸,如何在兒子怕乘飛機時說笑話讓兒子釋懷時,覺得非常感動。他是一個樂觀主義者,是個自信的人,如同那個年代大多數猶太人一樣。”但加德·艾爾馬萊對自己的要求甚高,作為一名西班牙系猶太人而非德系猶太人,他一直擔心自己在扮演波蘭入境的猶太人時不夠可信。“我們告訴他:‘你看著吧,帶上你的小圈圈眼睛,我們絕對相信你!’”第一次同導演見面時,加德止不住地憤慨、坐下又站起,不住地踱步……“所有這些憤怒、所有這些情感都在拍攝中供他以營養。加德非常敏感,他經常大笑,很可能那是因為眼淚就要出來了……”總之,“我很慶幸讓和加德接受了我的邀約。”

另外,還有很多演員,像西爾薇·泰斯圖德(《薩岡》)、卡特琳娜·阿萊格雷(《玫瑰人生》),雖然只是出演小角色,都非常樂意地接受了導演的邀請。

說到本片的女演員,不得不提到最近在法國影壇風頭正勁的梅拉尼·羅蘭。同為女性,導演羅絲琳·伯胥非常喜歡這個年輕的女演員。“梅拉尼·羅蘭,對我來說又是一次奇妙的相遇。一開始,我想阿奈特的扮演者應該是年輕卻成熟的。一個看上去脆弱的小個頭,身體裡卻蘊藏著極大的能量……有一段時間,人們都在談論梅拉尼。我在《死亡之屋》中看到了她的表演,我發現她很成熟而且很有力量,但不確定她是否能承受這個角色……我給她寄去了劇本。讀完劇本後,電話里她泣不成聲。她非常在意這個題材。我聽說她的祖父,很疼愛她的祖父,也曾被送往奧斯維辛,後來成功逃出來了。”

“這是一個靠靈感演戲的女演員,她告訴我她不喜重複。正好我也是。我非常喜歡跟梅拉尼一起工作,她隱忍、勇敢、非常聰明,且有著讓人吃驚的簡單。她的性格正是任性和反覆無常的對立面。”

影片中的另兩個主要角色時11歲的約瑟夫和五歲的諾諾。為這兩個人物尋找代言人則是異常困難的事情。導演回憶說:“我們看了100個孩子的試演,再從100個孩子中挑選出中意的小演員。大概在拍攝的第六周,我還沒找到能飾演約瑟夫的小孩,我甚至覺得恐怕永遠也找不著了!可能是我把這個角色想像得太成型了。”“我挑了幾個孩子進行訓練,甚至為他們請了教練,還是行不通。他們完全可以去演別的角色,但不能演約瑟夫。拜託,那是開拍的第四十天,然後,在我看的最後幾個孩子中,我發現了雨果,一個11歲的小男孩,帶著非常的敏感和善解人意的眼神。甚至旁邊正在面試其他孩子的工作人員也跑來告訴我:這小孩真讓人吃驚!這是一個相對其年齡過分成熟的小孩,有著巨大的自制力,鋼鐵般的意志,熱愛工作。”

諾諾的扮演者是最後才確定的。由於一直找不到合適的人選,一天,選角導演帶來一對旁人無法辨識的雙胞胎。“他們可愛極了,有著他們這個年紀應有的憨厚和童真。孩子的戲,我每天最多拍攝三小時,你不能讓一個五歲的孩子連續工作三小時以上。而現在,我卻有了六小時!困難在於要引導他們集中,在二人交接班的時候要讓他們把情節連貫起來。好在雙胞胎有很多相通之處,他們太好玩了!”為了電影拍攝,導演把自己的攝影團隊分成了三組。“第一組,我把他們叫做‘幸福’,無論如何,在蒙馬特的生活時輕快的,儘管他們得披星戴月地工作;圍捕開始,我們開始用肩扛攝影機。鑒於只有14周的時間安排,我們總有兩個甚至三個攝影機同時拍攝;最後,在集中營里,大部分時候,我們以孩子的高度、約瑟夫的高度來進行拍攝。從孩子的視角出發來看這個瘋狂的成人世界,這很出效果。他們會怎么想我們?”影片段預告絮 ·電影於2009年5月15日開拍,同年8月13日殺青,分別取景於巴黎和匈牙利首都布達佩斯。