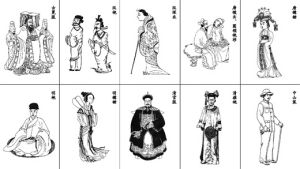

歷史資料

國服是一個國家文化的視窗,也是一個民族的象徵,日本的和服、韓國的韓服、印度的紗朋等各國的傳統服裝,在各種重大禮儀上展示著其國家的文化魅力。中國傳統服裝在漢唐時期達到前所未有的輝煌,近代中國服裝吸取西方服飾藝術的特點創造出風格獨特的服裝。

中國漢族服飾

雲南民族服飾

雲南民族服飾隋唐時代服裝分為兩類:一類繼承了北魏改革後的與漢代有些區別的冠冕衣裳等漢式服裝,用作較朝服簡化的公服。另一類則繼承了北齊、北周改革後的圓領短袖袍,用作平日的常服。公服類和常服類別的形成,進一步完整和豐富了中國古代國服體制。

隋朝在對原有衣冠禮器做調整的同時,還制定了將特定的服色與官職高低相聯繫的制度,在中國歷史上產生了重大影響。唐代常服服色制度具備兩個明顯的特點:第一,赤黃色即褚色確立為皇帝獨特的服色,一般百官服色從散官官階。第二,唐代前期冠服的一個重要特點是以挎褶作為朝服,武則天當朝時,曾出現過一種新型的服式,在不同職、級別的官員服飾藝術上,繡以不同的紋樣,文官繡禽,武官繡獸加以區別。

中山裝

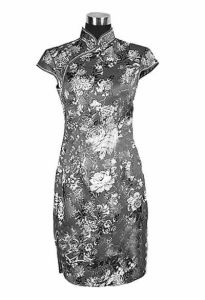

中山裝是孫中山在1911年辛亥革命後,由西式服裝改良而來,吸收了西服的優點,參考日本學生的校服,創製出了獨具風格的“中山裝”。中山裝的四個口袋代表禮、義、廉、恥;五粒紐扣表示行政、司法、考試、立法、監察五權;袖子上的三粒紐扣代表了三民主義民族、民權、民生;收緊領口,是時刻提醒中國人,有一種民族危機感,催人向上。旗袍

旗袍是近代中國以旗裝改造的一種中式服飾,基本款式有圓口領、窄袖、左槓、開視、扣拌。旗袍線條簡潔流暢,顯現女性的曲線美與朦朧的模糊美,具有傳統的民族特色,又符合當代女性的審美情趣。張曼玉在電影《花樣年華》中身著多款工藝精良的旗袍,將旗袍的美無與倫比的呈現在觀眾面前。多元服裝

1949年10月伴隨著新中國的成立,服飾藝術也因此邁入了一個新的歷史時期。在這個時期服裝被看成是實用與審美相結合的裝飾性的造型藝術,中國國服的特徵也因此受到當時的社會政治和倫理等多種不同要素的影響及制約。從1979年到1970年,建國後的服裝式樣是工裝衣褲、中式短襖和肥腿褲,除此以外列寧裝、中山裝、軍便裝等等也比較普遍,方格襯衫和連衣裙也非常常見。從我國的制服發展來說,一般集中在特定的崗位或行業的制服,比較有代表性的有鐵路、郵政部門和軍隊等,其中軍服的代表性尤其顯著。軍服從一九四年開始統一軍服制式,並在這個時期經歷了了一九九五年軍銜服裝和一九六二年的定型生產軍裝。一九六五年取消軍銜制改為“六五”式軍裝,該軍裝的特點是戴解放帽,綴紅五角星帽徽及紅領章。至此軍服幾經更新及換代,直到中央軍委批准“八七”式軍服。在上個世紀的六七十年代,我國掀起了著軍裝和仿軍裝式樣服裝的著裝潮流。20世紀八十年代改革開放的開始,中國人審美意識及視野也隨之不斷提高。中國的服裝文化因此出現了顯著的改變。改革開放使得國際服裝文化日漸對我國產生影響,此時中國的服裝文化出現多元化的發展趨勢。自改革開放以後,伴隨著經濟的飛速發展,中國的服裝開始和世界的時裝潮流趨於同步,但是人們對中國傳統服飾並沒有忽視。

國服沿革

中國歷代國服

中國歷代國服自古華夏民族就有“衣冠王國”之稱。《易經》中稱:“皇帝堯舜垂衣裳治天下,蓋取乾坤。”據考證,從商代開始,即有最高規格的禮服——冕服。玄衣纁裳,即上為黑衣,下為絳紅色裙,頭戴垂旒冕冠,腳登赤舄,衣裳上有12章,為日、月、星、辰等寓意圖案。這種大襟右衽、上襦下裳的服裝逐漸定型。到周代出現深衣,就是後來被稱之長衫樣式的衣服。這套象徵天地乾坤禮服隨明王朝消亡。

中國自《後漢書》以後至《清史稿》,11部正史都列有“輿服志”,即有明確的服裝規範,清代有專門的禮服規定,順治九年(公元1652),飭禮部制定《服色肩輿永例》,經皇帝“欽定”後頒行天下。其中頂珠與花翎是清代禮帽上的品級標誌,對襟袍、外褂等也都有講究。中國現當代史上最後一部全國適用的《服制條例》1929年出台,此後便無明確“國服”之說。

1911年辛亥革命後孫中山設計了中山裝。中山裝是西化的新中裝,卻比西服更為簡便,除了不用打領帶,對其內穿著的服飾也要求不高,屬一種功能性制服。這種服裝還吸收了日本新式男裝的特點,早期留日學生族便較多穿著。

1912年頒行的《民國服制條例》社會各界爭議極大,最終選擇了兩套服裝作為“國服”,一中一西。前者保留了長袍馬褂,後者為傳統西式禮服。即使在17年後頒行的另一版本《服制條例》中,也沒有‘中山裝’的說法,只有一套公務員所穿制服與其相似。

1929年,國民政府將中山裝定為禮服,同年公布的《服裝條例》又選定旗袍為“國服”。

中山裝在1949年至1950年間,才成為一種普遍叫法,“中山裝”的英文名詞若直譯應為“毛氏西裝”,這與毛澤東同志愛穿中山裝有關。中山裝雖然在建國後並未被明確定為國服,但在相當長的一段時間黨和國家領導人帶頭穿中山裝,大部分國家公務人員也將其作為制服。在一些重要的國際場合,許多名人仍習慣於選擇以中山裝亮相。

改革開放後,中國對外交往空前頻繁,國服問題的重要性開始日益凸顯出來。2001年上海舉行的國際峰會(APEC)會議上,各國領導人身著“中式唐裝”集體亮相。這使得唐裝在海內外華人中迅速流行開來。然而新唐裝由於設計不夠理想,雖然華麗,但顯得不夠莊重,有點俗氣。在迅速流行之後很快又逐漸淡出了人們的視野。所謂“唐裝”是在近代以馬褂為基礎演化而來。歷史更加悠久的漢服,也被不少年輕人為弘揚國學傳統,自發形成了漢服群體,且已有大學將漢服作為學位授予服裝。

2006年3月17日,上海國際服裝文化節國際服裝論壇以“和諧·時尚·國服”為主題,邀請海內外專家為中國國服尋找答案。許多人大代表、政協委員和專家學者紛紛提出建議,要求國家正式確立國服。

設計建議

唐裝

唐裝1.“國服”不應是一件單品,而應該是一個系列的服裝。不僅能滿足不同季節穿著,而且能根據不同場合、不同對象選擇穿著,在款式、色彩、圖案、裝飾等方面形成一套搭配。

2.“國服”定案絕非一朝一夕之功,也非少數人可為,需要全社會參與。

中國應嘗試建立系統化的“國服庫”,形成從內裝到外裝、從上裝到下裝、從冬裝到夏裝、從簡裝到正裝的系列化“國服”。建庫必須在廣泛民意調研基礎上實施,最初可能會形成數萬個服飾單元,都可逐步入庫。其後,通過廣泛意見徵集,對入庫服飾單元進行優先性排序,經過好幾輪比選,才可能確定一套眾口可調的方案。

3.“國服”必然具備眾多的識別性元素,如10種。每種元素都應有所考證和出處,有一定規範性,但又無強制性。比如“國服”可分為普及版和高級版兩種,高級版可能更正統,在10種設計要素中占有7種或以上;而普及版則一定是“從俗”的,10種要素滿足3種以上即可。

4.“國服”對發展民族產業也意義重大。

在舊有服制條例中,就明確提出“國服”應全部採用國產面料,針對的是當時大量進口尼龍等紡織材料,以及金屬扣件等。“國服”若能在中國推廣普及,對民族精神與相關產業都有不小的提振效應。

建議款式

漢服

漢服2006年,中國政協委員李延聲提出建議,設計“中華服”作為國服的提案。

2007年“兩會”期間,“漢服”受到一些代表委員的熱捧,全國政協委員葉宏明即提議,確立“漢服”為“國服”。

2009年3月,全國人大代表、上海東華大學教授嚴誠忠,身著深灰花呢國服走進人民大會堂,提出“中華國服經濟文化產業”議案,嚴教授身著的“國服”價值大約為300-400元,由東方國服研究院與東華大學合作設計。它包含了很多中華文化元素,如上衣兩袖寬翻,意為寬以待人,這也是中國傳統服飾之袖。還有採用四角壓線這種中國製衣之法。還借鑑了中山裝、學生裝和青年裝,採用立翻領。

各國國服

此外有自己“國服”的還有韓國、緬甸、泰國等許多亞洲國家以及非洲的所有國家,北歐、東歐諸國。特別是阿拉伯國家,相當重視自己的民族服飾。

自古華夏民族就有“衣冠王國”之稱。《易經》里說:“皇帝堯舜垂衣裳治天下,蓋取乾坤。”民間的經驗則是“人配衣服馬配鞍”。據專家考證,“從商代開始,大襟右衽、上襦下裳的服裝逐漸定型,到周代出現‘深衣’等服飾。”到了近代,西風東漸,中式服裝也逐漸被西式服裝所取代。國人也曾一度對中山裝寄以希望,可到了動盪年代,竟以窮為榮,以醜為美,無論男女一律軍便服、藍制服、工作服。

2001年於上海舉行的APEC峰會上,各國領導人身著中式唐裝集體亮相,使得唐裝在海內外華人中迅速流行開來,掀起了一股“唐裝熱”。但此“唐裝”和唐朝沒有有任何關係,實際上是以滿清馬褂為原型,以西式立體裁剪為製衣方法的“改版西裝”,並不能代表幾千年的中國衣冠文化。

在“國服”的標準上,葉宏明建議,可以在多種民族服裝中選擇元素,也可以從古代漢服中選擇元素,還可以汲取少數民族服裝和西式服裝的長處。“標準不在‘服’,而在‘國’。”他還建議公務員應有統一著裝的意識。

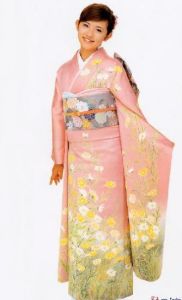

日本和服

和服

和服和服(わふく,wafuku),日文原意是“服裝總稱”,但後來專指其傳統服裝。這個詞的對義詞是洋服。

最初的日本服裝是被稱國“貫頭衣”的女裝和被稱為“橫幅”的男裝。所謂“貫頭衣”,就是在布上挖一個洞,從頭上套下來,然後用帶子系住垂在兩腋下的布,再配上類似於裙子的下裝,其做法相當原始,但相當實用。公元8世紀,中國唐代服裝傳入日本,對日本的和服產生了很大影響。“貫頭衣”、“橫幅”以及後來的“和服”,受到了東南亞的中國唐代服裝的影響。但是在裁剪和製作上,和服卻有其獨到之處:和服屬於平面裁剪,幾乎全部由直線構成,即以直線創造和服的美感。和服裁剪幾乎沒有曲線,只是在領窩處開有一個20厘米的口子,上領時將多餘的部分疊在一起。如將和服拆開,人們可以看到,用以製作和服的面料,仍然是一個完整的長方形。

和服分男用、女用、兒童用和單衣、袷衣,有“表著”(外袍)、“下著”(內袍)等種類。和服長度一般齊踝,交領,右大襟,寬袖,留身八口,上下無扣無襻,系腰帶,衣上印有家族徽記。

菲律賓國服

菲律賓男子的國服叫“巴隆他加祿”襯衣。這是一種絲質緊身襯衣,長可及臀,領口如同一般可以扎領帶的襯衫,長袖,袖口如同西服上裝。前領口直到下襟兩側,都有抽絲鏤空圖案,花紋各異,頗為大方。據說,在西班牙人統治時期,為了便於從遠處區別西班牙人和菲律賓人,殖民者下令所有菲律賓人必須把襯衣穿在外面,不許把襯衣下擺扎在褲內。後來,菲律賓人開始在襯衣上刺繡各種圖案,以此表示菲律賓人的自豪。50年代初,這種服裝被正式推為菲律賓男子的國服,成為外交場合,慶祝活動和宴會的正式禮服。

菲律賓女子的國服叫“特爾諾”。這是一種圓領短袖連衣裙。由於它兩袖挺直,兩邊高出肩稍許,宛如蝴蝶展翅,所以也叫“蝴蝶服”。這種服裝結合了許多西歐國家,特別是西班牙婦女服裝的特點,並經過三四百年的沿革,而成為菲律賓婦女的國服。

朝鮮國服

朝鮮半島服飾在歷史上受到中國漢服的極大影響,尤其是在朝鮮王國時期,朝鮮人衣著與明朝無異。和傳統的漢服一樣,韓服的特色是設計簡單、顏色艷麗和無口袋。在韓國通常自認為韓服擁有三大美,即袖的曲線、白色的半襟以及裙子的形狀。現代女性韓服的普通著叫做“赤古里裙”,包括赤古里和高腰背心裙。男性韓服的普通著叫做“赤古里巴基”,包括赤古里和褲。普通百姓再正式點的女性韓服還在赤古里裙外唐衣,男性則在赤古里巴基外增加周衣。傳統高級韓服通常用明紬(明朝製法的絹絲)製作。老百姓的韓服通常用大麻、苧麻或者棉製作。高麗時代朝鮮的白色苧麻經常進貢給唐朝。由於韓服穿著不便,除了在正式的場合和一些古老鄉村外,很少韓國人會在日常生活中穿著韓服。亦有人製造改良韓服(又稱生活韓服)作日常生活穿著之用。

韓服是受漢服和蒙古服飾的影響從古代演變到現代的傳統服裝。韓服的線條兼具曲線與直線之美,尤其是女士韓服的短上衣和長裙上薄下厚,端莊閒雅。一襲韓服透露著東方倫理和超世俗之美的完美結合。

新式中華服

2014年3月,中國國家主席習近平身穿一件改良版中式服裝參加荷蘭國王晚宴,被部分媒體評論為國服新標準。按照歐洲王室禮儀,出席國宴的主賓都必須穿禮服。

當他與彭麗媛身穿中式禮服出現在古老的阿姆斯特丹王宮時,世界為之眼前一亮,國人為之精神一振。習主席穿的猛一看像是中山裝,但並不是傳統的那種:不再是緊閉的翻領,而是略微敞開的立領,亮出白色的襯衣;四個兜改為三個兜,左胸衣兜露出黑白絲巾。整體上看,既有傳統風格又有現代元素,既有中國氣派又具開放意味。彭麗媛則內著青綠色中式長裙,外搭深色刺繡長衫,典雅大氣,與習主席的中式禮服貼切呼應,相得益彰。

習主席說“荷蘭是歐洲的門戶,我選擇從荷蘭推開歐洲的大門”。歐洲人習慣從中國領導人的服裝判斷“保守或開放”,在他們眼裡,西服代表“開放”,中山裝表示“保守”。中式禮服也許傳遞出這樣的文化信息:中式,代表著自信;變化,意味著創新。

![國服[代表一個國家的服飾] 國服[代表一個國家的服飾]](/img/2/ba9/nBnauM3X1UzNyIzNyEzM0EDOxMTMwIjMyMDNwADMwAzMwIzLxMzL1IzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLzE2LvoDc0RHa.jpg)