簡介

在經歷了明萬曆至清康熙近百年的草創和發展,到了乾、嘉、道時,四堡坊刻逐漸走向鼎盛。據《范陽鄒氏族譜》稱:“吾鄉在乾嘉時,書業甚盛,至富者累相望。鹹同以後,乃不振,間有起家者,多以節嗇積贏,然亦不及前人也。”在這一百二十多年的歷史發展中,四堡坊刻創造了我國雕版印刷史上的輝煌。

主要產地

四堡坊刻是閩西文化乃至福建文化史上的一朵奇葩,與北京、武漢、江西許灣並稱中國古代四大雕版印刷基地。

產生緣由

四堡坊刻的崛起和發展,有其特殊的地理和人文歷史因素。四堡霧閣、馬屋四周盛產棗木、梓木、梨木和小葉樟,雕印所需的紙張和煙墨可以就近取材。同時,四堡又是歷史上有名的文化之鄉,文人才子輩出:宋代四堡的鄒應龍官居端明殿大學士知樞密院兼參知政事;明代馬訓官至都察院左都史;清初的著名文人、書法家鄒聖脈,增補了《幼學故事瓊林》、著《寄傲山房詩文集》、《書畫同珍》、《人家日用》等。宋時,連城書院達167個,明清時私塾幾乎遍及各鄉、村,人口較多的大鄉村有十幾所,偏僻村落也有一至兩所。發達、開明的教育,培育了大批的人才。據《連城縣誌》:連城建縣至辛亥革命為止,經過科舉考試取得功名者,有進士29人,舉人263人。這些都為四堡坊刻的崛起和發展,提供了優厚的文化環境和技術準備。

特色

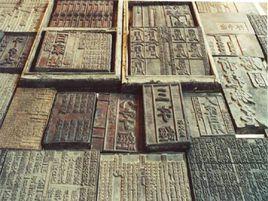

四堡坊刻,紙張質地好,裝帙考究,精緻大方;字型多為宋體、筆劃齊整,字形清秀:校核精細,訛錯甚少。而且書頁天頭高,便於讀者批註。因而信譽極高,銷量極大,“壟斷江南,行銷全國”。其中不少印刷史上的精品在此產生,如祖述堂藏板、務本堂增補的《保赤指南車》,福建人民出版社於1992年重版。《台灣外志·五虎鬧南京》,也成了上海鉛印排版的的依據。當時江西許灣商人,就因為四堡刻書精美,特意派人坐地求購轉運,以至連城四堡至今仍流傳著“官地壩里”的傳說。

四堡坊刻,由於人力、資金和技術都比較缺乏,都是小規模起家,從事印刷的“印書房”,規模都較小,而且是典型的家族刻書和家族經營。從版面設計、底本考據、校對詳核、創製胚板、雕刻印版到裁紙、調墨、印刷、折頁、分頁、裝訂、榨書、切光、緗封貼鑒、包裝、打捆等二十多道工序,直到最後發運,布點聯絡,都有專人負責,採用家族式協作和管理,並形成了“歲一刷新”和“藏板所有”的行規,來規範從業行為,以避免家族內部和家族之間的不必要的競爭。當時,從事雕印的主要有鄒氏和馬氏兩大家族。四堡的書坊鱗次櫛比,先後共創立堂博(印書房)123個,其中范陽鄒氏32家,閩汀龍足鄉鄒氏世系42家,長汀四堡里馬氏世系38家,不時業主姓氏11家。這其中比較著名的有三十多家,如碧清堂、文海樓、文香樓、翰寶樓、五經堂、林蘭堂和翼經堂等。

主要作品

從族譜、賬冊及現存書板中統計,四堡刻書見到實物或有文獻記載的有667種,除各種重複外,共489種,其中有《四庫全書、》《四書集注》等儒家經典105種;有《千金翼方》等醫藥類58種;有《人家日用》、《弟子規》等日常實用65種;有《文心雕龍》、《楚辭》等文學80種;有歷代文人詩文、宋詞、元曲、小說等51種;有地理堪測占卜星算等42種;有啟蒙讀物41種,可謂種類繁多、五花八門。自然,其讀者也極龐雜,如文人舉子、收藏家、兒童及從事醫學、風水等各行業的人。這使得四堡刻書擁有很大的市場,需求不會中斷。鼎盛時期的四堡刻書,“刷就發販幾半天下”。

發展概況

四堡刻書行銷線路四通八達,通過“北線、南線和西線”三條路線,蓋了當時江南五十多個城市。當時長汀以南各省都有四堡的書肆(書店)存在。故有四堡刻書“刷就發販幾半天下”的鼎盛時期。

在經歷一百二十多年的輝煌以後,到了鹹、道時期,四堡坊刻開始衰落。1860年,石達開部在汀州和連城與當地清軍和地主武裝的激戰,毀壞了四堡大量的印書房。致命的一擊是來自近代出版機構的迅速發展。伴隨著石印和鉛印技術的出現,上海點石齋、廣西拜石山房、廣東同文書局等近代出版機構開始崛起。近代印刷技術所產生的刻書質量、效率使傳統雕印技術望塵莫及。四堡刻書的市場逐漸萎縮。1906年科舉制的的廢止,也使大量四書五經等四堡主要方面的刻書無人問津。四堡坊刻從此一蹶不振,逐漸走向衰落,結束了四大雕版印刷基地之一的輝煌。