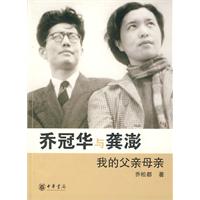

圖書簡介

作者: 喬松都 著出 版 社: 中華書局

- 出版時間: 2008-3-1

- 字數:

- 版次: 1

- 頁數: 421

- 印刷時間:

- 開本: 16開

- 印次:

- 紙張:

- I S B N : 9787101060041

- 包裝: 平裝

編輯推薦

本書作者為喬冠華和龔澎的女兒,作者以一個女兒的獨特視角和摯切情感,為讀者展示了喬冠華和龔澎的傳奇人生和三十年風雨同舟的動人情感。本書還首次披露了龔澎去世後,喬冠華晚年走過的滄桑,並講述了所謂喬家的“家變”,作為喬冠華的子女第一次回應了關於喬家“家變”的種種傳聞。點擊免費閱讀更多章節:喬冠華與龔澎――我的父親母親

內容簡介

本書作者為喬冠華與龔澎的女兒喬松都。喬冠華――新中國第四任外交部長,傑出的外交家。他才華橫溢,被毛澤東稱之為“南北二喬”的“南喬”(北喬為胡喬木)。

龔澎――新中國外交部的第一任新聞司司長,外交部部長助理,傑出的外交家。她的才幹,她的人格魅力不僅為她的同志所欽佩,也令無數對手所折服,周恩來說:“沒有人能夠代替她。”

作者喬松都以一個女兒的獨特視角和摯切情感,為讀者展示了喬冠華與龔澎的革命傳奇人生和三十年風雨同舟的動人情感,讀來催人淚下。作者還以生動的筆墨描繪了龔澎去世後喬冠華晚年走過的歷程及家庭的變遷,這是喬冠華子女首次向外界披露這段引人關注而鮮為人知的故事。

作者簡介:

喬松都,1953年生人,1977年畢業於天津醫科大學,後任解放軍262醫院軍醫,20世紀80年代赴法國學習,90年代赴美國學習。現在國務院所屬單位工作。目錄

代序前言

上篇 母親龔澎

第一章 在顛沛流離中成長

在流亡中降生

姥爺龔鎮洲

姥姥徐文

從橫濱到廣東

淮海路上的小姑娘

聖瑪麗亞女中

第二章 媽媽的青春之歌

未名湖畔

親歷“一二・九”學生運動

第一次記者招待會

敢死隊員

傳播《紅星照耀中國》第一人

抉擇

馬列學院第一期學員

第三章 太行情深

巧遇彭德懷

劉白羽憶龔澎

一段動人的故事

第四章 霧都六年

走進紅岩村

曾家岩號

周恩來初試龔澎

皖南事變前後

《新華日報》女記者甩尾巴

中共第一位新聞發言人

輔導周恩來學英文

生離死別

第五章 激情歲月

黎明之外是青山

有緣千里來相會

純陽洞的故事

化龍橋二重奏

斷腸人找到心上人

第一個家 第一個孩子

戰鬥在敵人心臟

重慶談判前後

三個美國士兵要見毛澤東

陪同毛澤東會見美國友人

與社會各界的交往

老記者重訪團

第六章 走向新中國

北平軍調處

上海馬斯南路號

第一份外文期刊《新華周刊》

緊急撤退

創辦《中國文摘》

首任社長老喬

香港流年碎影

北上參加新政協會議

第七章 主持新聞工作

開國

政務院的花名冊

組建情報司

老外交部街號

另起爐灶

制定新法規

言傳與身教

死馬當活馬醫

重要的是客觀報導

外國記者到西藏

採訪大陳島

毛主席來到新聞報導組:龔小姐,你好啊!

組織記者盛會

新聞發言的奠基人

當好中央的耳目喉舌

冷眼向洋看世界

創業時代:一個難忘的晚上

一部獲百花獎的新聞紀錄片

第八章 外交生涯

年日內瓦會議亮相

萬隆會議與“克什米爾公主號”空難

年日內瓦會議

亞非歐國之行

安娜・路易斯・斯特朗訪華紀實

埃德加・斯諾重訪中國(一)

埃德加・斯諾重訪中國(二)

與愛國作家韓素音的交往

難忘的合作

第一個電視採訪中國領導人的西方記者格林

第九章 新聞司的當家人

同事眼裡的龔澎

為培養新中國外交人才盡心竭力

敢於為下級承擔責任

婦女半邊天

縣委農工部部長龔澎

第十章 陽光明媚的家

台基廠國際和平委員會大院

國際俱樂部瑣記

無量大人胡同號

報房胡同溫馨的家

爸媽共同的小名

媽媽沒有走

以身教者從

慈母

媽媽和老疙瘩的朋友

啟蒙

鋼琴夢

北戴河的天倫之樂

媽媽教練

第十一章 疾風識勁草

勢如破竹

夾著尾巴做人

龔澎,你怎么可能是三反分子呢?

難忘的除夕之夜

請讓龔澎同志坐下!

堅決頂住!

老喬,過來聽《國際歌》!

九十一人大字報

在東交民巷上班的日子

望著面色蒼白的龔澎,周總理沉默了

最時髦的裝束

最後一別

媽媽送我“上山下鄉”

媽媽的來信

最後的四口之家

第十二章 春蠶絲盡

三月八日雪花飄飄

重託

周恩來探視:冠華同志,你要堅強一些!

我捧著媽媽的骨灰

阿格不在了嗎?

尾聲

下篇 我和父親

第一章 尋根

蘇北東喬莊

博學少年與馬克思主義

東京帝國大學

留德同學

第二章 初展才華

“喬的文章頂得上兩個坦克師”

轉折

哲學家的爭論

雙飛燕

第三章 建國初期

出席年聯合國安理會

板門店停戰談判

與開城的不解之緣

第一次見父親

第四章 筆桿子

北戴河的秀才們

論戰後面的故事

茅台酒

軍隊進行曲

文開一代外交風

第五章 回望雙親

珠聯璧合

我和龔澎可不是一般的夫妻

慈父

寓教於樂

老黃牛

和爸爸一起摸彩

逛廠甸

第六章 從走資派到復出工作

一邊挨斗,一邊工作的走資派

打倒“陳、姬、喬”以後

復出

父母的牽掛

連夜鏖戰―五二○聲明

第七章 爸爸失去了一半生命

永遠沒有仙客來

不思量,自難忘

媽媽出遠門的日子

天涯若比鄰

與陳老總的一段交往

爸爸與詩

第八章 走向事業高峰

爸爸要去聯合國

綠色中國―長城掛毯

搭令,我要動身了!

途中插曲

“喬的笑”

與華裔雇員在一起

老同學聚會

歸來

出名後的新問題

起草中美《上海聯合公報》前後

聯大紀實

友情・親情

第九章 突如其來的變遷

百味人生

年的父親

爸爸的心事

哥哥為什麼要搬走

我是怎樣離開家的

家,沒有了―搬離報房胡同

少年已識愁滋味

寫給媽媽的信

天涼好個秋

中南海西花廳

每逢佳節倍思親

與爸爸分別的日子

祈禱與守望

第十章 重新走近父親

心結

爸爸,我想對你說

母親十年祭

和你媽媽在一起的日子我一天也沒有忘記

小手指姑娘

爸爸的書桌

與夏衍的半世之交

第十一章 最後的日子

過去的事情一風吹

最後的晚餐

永別

尾聲

後記

朋友的話

媒體評論 3月26日上午,中華書局和中國傳記文學學會聯合舉辦的《喬冠華和龔澎――我的父親母親》新書出版座談會在首都大酒店錦雲廳舉行,50多名來自各界的領導、專家和媒體記者參加了座談會。 《喬冠華和龔澎---我的父親母親》是一部30多萬字的寫實性傳記作品。 作者喬松都是喬冠華和龔澎的女兒。她以深情、細緻,嚴謹和理性地筆觸,將埋藏在心底多年的沉重的思念之情變為一條清澈的小河緩緩流出,曾經在生活中發生過的種種歡樂與憂傷都化作浪花融化在寬闊的水面,歸於大海。書中以考古般細緻的史料展現了上個世紀中國兩位外交奇才的傳奇人生和30年風雨同舟的動人情景。 引人注目的是,本書還首次披露了龔澎去世以後,喬家發生的重大變故,喬冠華的晚年滄桑,以及社會上流行的關於喬家的一些傳聞的真相。 座談會上, 中國傳記學會會長萬伯翱先生和中華書局總經理李岩先生代表主辦方分别致辭。中國出版集團副總裁李鵬義發言祝賀這部書的出版。他說,喬冠華和龔澎作為我國傑出的外交家,對中國的外交事業作出了不可磨滅的貢獻。我們這一輩人都記得喬冠華在聯合國大會上的開懷大笑,那是中國人民的開懷大笑。我們要學習他們為國家和人民奉獻的精神。希望讓廣大的讀者能夠讀到這本書。 中國作協名譽副主席鄧友梅說:今天是特地和醫院請了假趕來參加。看了松都的作品,我太感動了。 第一,感謝中華書局出了本好書,這是積德立功之舉; 第二,我的家庭和喬家多少有點聯繫。岳父從前在香港時和喬共過事,我小時侯就聽他說,龔澎是共產黨裡邊最漂亮,有能幹的人。 第三,我們有兩代人的感情。這本書老伴和我搶著看,都看得掉眼淚。對歷史有了一個客觀的公正的評價。這本書對於歷史的研究是一部不可替代的作品。作者的寫作態度也是喬家道德修養的一個代表。現在書出的很多,但真正能夠提高歷史道德修養的並不多見。大家摸摸自己的良心,有沒有這樣的對社會對歷史的態度。所以這一點是非常寶貴的。我願意想向下一輩人,向社會上的青年人報告有這樣一本書. 作協副主席陳建功帶來了賀信。信上說: 我因出差不能與會,深感遺憾。我一直關注著書的出版,並為之深深感動,它讓我們領略了卓越的外交家的傳奇一生。我對本書的出版表示感謝。 這是一部感人的傳奇,又是一部新中國的外交史。它展示了一代人為理想而奮鬥的心靈世界,是近期傳記文學最為重要的著作之一。 很難想像它是出自一個初學者之手。在此我謹向喬女士致以崇高的敬意。 文學評論家李柄銀說:正如同周恩來所說,龔澎是沒有人能替代的。她確實是中國歷史上傑出的女性之一。 這本書向大家展示了個人的視角,歷史的眼光,寫實的手法。 喬冠華和龔澎兩位的人生經歷,是歷史過程不可替代的階段。這不僅是喬松都個人對家庭的懷念,也是國家外交史的一部分。他們的人生道路將對今人選擇人生道路產生積極的影響。 中國報告文學學會副會長傅溪鵬認為: 這是一本不多見的好書。我從60年代就從事外事工作,對喬冠華和龔澎很了解。 我非常欣賞這本書作者的寫作態度,讀後使人真正認識了喬冠華的為人和貢獻。 龔澎是中國女性的精英,是堅定的革命者,也是家庭的主心骨。喬冠華是學者型的外交家,感情充沛,容易衝動。文革期間很多人都擋不住。龔澎卻叫女兒來彈一曲國際歌,叫老喬來聽,表現得非常堅強。喬冠華和龔澎夫婦無論在婚姻還是事業上都是一個典範。 原全國政協常委,國家體委主任伍紹祖說:我覺得龔澎是一個很完美的人。 我的母親和龔普生與龔澎都有交往。我父親和龔澎在北京軍調部一同工作過。喬冠華和龔澎是值得我們學習和永遠懷念的外交家。 在這裡我想說一下傳記的重要性。傳記、歷史和文學是不同的東西。寫傳記,是要對黨,對民族負責,要把歷史搞清楚。聽說有關部門正在準備對歷史進行實事求是地分析,從陳獨秀,王明,博古,張國濤,林彪,黃永勝,吳法憲,邱會作等開始。我看這裡邊一是要搞明白是敵還是友?而是要分清楚有功還是過;一個人不能說有了錯誤就不能再提了。 對於歷史,第一是真實,第二是真實,第三還是真實。傳記文學一定要要擔負這樣的歷史使命。 喬松都對大家的光臨和關注表示感謝。她說: 我母親去世時我才16歲。當時我就有一個心愿,一定要為媽媽寫一本書。現在這個心愿實現了。 我從2000年開始動筆。前後用了8 年。2006年寫出初稿。要完全記錄他們的一生,首先要收集檔案資料。其實81年起我就開始積累資料,還需要大量的採訪。這幾年間我的業餘時間全部都用在採訪上了,共採訪了50多人。其中像熊向輝,朱啟明,劉白羽,龔普生等都已經過世了。我不僅從他們那裡記錄了一批老前輩的事跡和精神。他們的精神和鼓勵也成為我寫作的動力。在此,我想借這個機會,向他們表示真情地衷心地感謝! 我不是專業的作者,我沒有華麗的辭藻,只有真實的感情。我力求真實,對每一個史實我都像一個考古者一樣去印證每一件事。最後再次非常感謝大家的支持! 外交部副部長喬宗淮說: 經過艱苦的過程,克服了種種困難,我妹妹寫的這部書終於出版了。 松都出生在韓戰結束的前一個月。她從小文靜善良,從來沒有讓父母操過心,鋼琴也彈得很好。文革改變了我們的生活,松都16歲就去了內蒙插隊。1970年母親去世,對她是個巨大的打擊,那年她才17歲。1973年父親再婚,我們家庭發生了很大變動,松都從20歲起就開始了完全獨立的生活。她很堅強,這一點很像母親。就這樣走過了30多年艱辛的路途。 這部書30多萬字,它反映了老一輩在黨和國家的領導下開創的歷史史實,很有意義。也反映了老一輩艱苦創業的歷程。也寫出了松都心中的暫存了多年的願望。作為兄長,我很欣賞她做出的這份貢獻。 今天出席座談會的領導和專家有,鄭萬通,伍紹祖,王蒙,胡德平,朱佳木,喬宗淮,鄧友梅,李朋義,徐海峰,萬伯翱,傅溪鵬,李柄銀,孟鳴,楊偉峰,宋以敏,馬波,張洪溪等。

書摘

1第一章 在顛沛流離中成長她排行老二,上面是比她大一歲的大姨龔普生。根據佛家“普度眾生,慈悲為懷”的說法,姥姥、姥爺先為大姨取名“普生”,又為母親取名“慈生”(又名慶生);母親在學生時代改用“維航”;參加革命後,因敬仰革命先烈彭湃而更名為“龔澎”。

代序

前言

在流亡中降生

姥爺龔鎮洲

姥姥徐文

從橫濱到廣東

淮海路上的小姑娘

聖瑪麗亞女中

2第二章 媽媽的青春之歌

這是母親第一次來到北國。清澈的湖水,美麗的塔影,飛檐斗拱的中式建築,燕園不大,卻有一番別致的景色。大學時代的日子是珍貴而美好的,在未名湖畔,母親如饑似渴地學習。

未名?畔

親歷“一二?九”學生運動

第一次記者招待會

敢死隊員

傳播《紅星照耀中國》第一人

抉擇

馬列學院第一期學員

3第三章 太行情深

母親為組織起來的民兵們講授文化課、深入農村做婦女工作,她與她們同甘共苦,睡一條炕、吃一鍋飯。不久,母親的頭上身上長滿了虱子。大家開玩笑說,這是革命者身上的革命蟲。這時的母親已經和游擊隊、農村基層幹部打成一片。

巧遇彭德懷

劉白羽憶龔澎

一段動人的故事(1)

一段動人的故事(2)

4第四章 霧都六年

大半個世紀以前,重慶是?戰時期國民政府的臨時首都,霧氣騰騰的街頭上隨處可以看到飢餓貧窮的畫面和被敵機轟炸的斷壁殘垣。國民黨要員在南岸建有豪華的別墅,這裡還駐有許多國家的駐外使團和記者。此時正值國共合作時期,第十八集團軍駐渝辦事處就設在這座雲霧繚繞的山城

走進紅岩村

曾家岩50號

周恩來初試龔澎

皖南事變前後(1)

皖南事變前後(2)

《新華日報》女記者甩尾巴

中共第一位新聞發言人(1)

中共第一位新聞發言人(2)

輔導周恩來學英文

生離死別(1)

生離死別(2)

5第五章 激情歲?

火車從桂林行至貴州獨山就再沒有鐵路了,人們都紛紛搭乘黃魚車。什麼是黃魚車呢?當時國民政府為了出口鎢砂,有許多途經西南公路運輸鎢砂的卡車,司機為了賺些外快,便沿途拉載順路乘客,搭乘這種車的旅客叫它黃魚車。

黎明之外是青山

有緣千里來相會

純陽洞的故事

化龍橋二重奏

斷腸人找到心上人

第一個家第一個孩子

戰鬥在敵人心臟

重慶談判前後

三個美國士兵要見毛澤東

陪同毛澤東會見美國友人

與社會各界的交往(1)

與社會各界的交往(2)

老記者重訪團(1)

老記者重訪團(2)