關於贓物是否適用善意取得的研究

隨著社會經濟活動範圍的不斷擴大和市場經濟的快速發展,財產的流轉無時無刻不在進行。在刑事案件中,犯罪嫌疑人常常將犯罪所得贓物以低於市場交易價格出賣,許多與案件無關的第

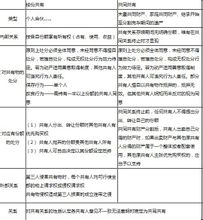

善意取得制度

善意取得制度所謂贓物,應包括經由走私、盜竊等方式取得之物。

(一)司法實踐中關於贓物不適用善意取得制度的規定

共有關係

共有關係我國司法實踐中,承認善意購買者可以取得對其購買的、依法可以轉讓的財產的所有權。最高人民法院《關於貫徹執行<中華人民共和國民法通則>若干問題的意見(試行)》第89條指出:“第三人善意、有償取得該項財產的,應當維護第三人的合法權益。”但是,根據我國法律和司法實踐,對於贓物、遺失物等不適用於善意取得。我國法律嚴格禁止銷售和購買贓物,即使買受人購買贓物時出於善意,也不能取得對該物的所有權。根據《民法通則》第79條的規定,所有人不明的埋藏物、隱藏物、遺失物、漂流物或失散的飼養動物,應歸國家所有或歸還失主,也不適用善意取得制度。所以如果所有人因為被盜、遺失等原因而喪失對其財產的占有以後,不問財產幾經轉手,所有人都有權請求最後占有人返

還。如果最後占有人是善意的,也支付了一定的金額。所有人在取回該物時,應該償還占有人的損失。因為占有人在保管該物時付出了一定的代價,而且最後占有人往往在占有該物時出於善意並非惡意。如果不對善意占有人的利益加以保護反而使其正當的利益受到損害,必然會造成不良後果。同時,根據我國司法實踐,如果受讓人是無償取得某項財產的,則不論其取得財產時是善意還是惡意,所有人都有權要求受讓人返還原物。

(二)關於否定贓物適用善意取得的概述

善意取得制度相關漫畫

善意取得制度相關漫畫我國理論界對贓物是否適用善意取得制度,有以下幾種不同意見。第一種觀點採用否定說,認為贓物不適用於善意取得制度;另一種觀點認為,贓物仍是自由流通物與其他市場交易的商品沒有什麼本質區別,應適用善意取得制度。本文採取第一種觀點既否定說,因為保護所有權人的利益與保護交易安全同屬於民事立法中應當遵循的法律原則,一方面,如果不對所有權人的利益進行保護,正常的交易就不可能順利進行。因此,在交易安全和所有權人利益的保護中,相比之下後者具有在先性。另一方面,對所有權人的利益加以保護,已經成為當代司法實踐中的一種趨勢。對於贓物能否適用善意取得制度的問題,第二種肯定說的理由目的是要保護交易安全以維持正常的市場交易。但應當注意的是:首先,在正常的市場交易情況下所有權人對自己的合法財產進行交易是基於自己意志而為之的行為,而贓物作為非基於所有權人的意志而喪失對其占有的物,根本就不具備所有權人要處分該物的意思表示,若仍適用動產的善意取得制度對於所有權人過於苛刻,並且與我國的物權法相衝突。其次,贓物作為交易的標的物

,在交易的總量中畢竟只占很小的比例,否定贓物適用於動產的善意取得制度,根本不會影響到正常的市場交易。最後,否定贓物適用於動產的善意取得制度,還可以收到反制各種銷贓行為的功效。當今我國正在嚴打的歷史階段如果對於盜竊物適用善意取得勢將為不法分子打開一道綠燈。例如:甲從乙處盜竊一把腳踏車,賣給腳踏車寄賣店,寄賣店再轉手賣給丙。假如贓物適用於善意取得制度,丙出於善意在支付低於市場價金的同時即獲得了對該贓物所有權,乙便無權向丙要求返還占有物(腳踏車)。甲為此獲得了不法財產,丙也同樣在低於市場價格的情況下購買了同樣的商品。這樣等於間接性的鼓勵了甲從事盜竊活動,而丙在獲得贓物所有權的同時也為甲解決了銷售方面的問題,因而從長遠來看只有保證原所有人乙的權利才能從根本上杜絕這種現象。所以我國司法實踐歷來就採納否定說,實踐證明這種作法對保護原所有人的正當利益,維護社會的正常秩序是十分必要的,未來立法應堅持這一作法。

關於不動產是否適用善意取得的研究

(一)不動產以登記為占有要件和公示效力

善意取得是所有權取得的一種方式,所有權屬於物權,物權是一種對世權,對世權是以對方知情為前提的。因此,物權必須具有對世的公示效力。動產物權的公示方法為占有;不動產物權的公示方法為登記。占有僅對動產具有公示力,即普通的第三人對動產的占有人一般都會推定為該動產的所有權人,第三人正是基於這種占有的公示力而誤以為無處分權人就是所有人,因此於無處分權的占有人進行交易行為,第三人的信任基礎是占有的公示力。對於不動產而言,標的物的轉移占有並不移轉所有權,只有經過登記才能取得所有權移轉的效力,因此不動產經過登記以後法律自然就賦予了它具有公示效力。

(二)關於不動產適用善意取得的概述

對於善意取得制度是否適用於不動產,理論上主要有以下兩種意見:一種意見認為,不動產所有權的取得是以登記為要件,交易上不致於誤認為占有人為所有權人,因此認為不動產的交易不適用善意取得制度。另一種意見認為,在不動產的交易中,由於工作人員的疏忽大意,導致登記錯誤、疏漏、未登記等原因發生無權處分問題,那么第三人也同樣存在是否知情即是否為善意的問題。如果不動產交易中的第三人取得不動產時出於善意,則應該從保護善意第三人的利益出發,同時維護正常的交易秩序,應當允許在不動產上適用善意取得。

本文傾向於後一種意見,認為不動產物權也應當適用於善意取得制度。

善意取得制度相關漫畫

善意取得制度相關漫畫理由如下:第一,隨著我國法制的健全和發展,加入世界貿易組織以來我國與世界各國的接觸更加緊密,為了與世界接軌避免不必要的國際糾紛,我國應該加快對不動產的善意取得作出詳細的規定。有的國家立法明確規定不動產適用於善意取得。儘管我國的司法解釋把善意取得制度局限於共同共有不動產中的善意取得,但我們卻可以從中看出立法意圖中善意取得已不再局限於動產的善意取得,而漸漸向不動產擴展。第二,從理論上來說,善意取得應適用於不動產物權的取得。首先,從善意取得的目的上來看,善意取得的本質在於涉及所有權保護與交易安全衝突時,應該捨棄前者而注重保護後者。其次,有學者指出,交易安全是較之“靜態的財產安全” ,在法律上體現了更豐富的自由、正義、效益和秩序的價值元素。可見,善意取得制度的根本目的就在於保護交易安全,維護交易的正常進行,保障善意受讓人的利益。那么既然不動產交易也會因工作人員的疏忽大意,導致登記錯誤、疏漏、未登記等原因發生無權處分問題,則從保護善意第三人,維護交易秩序的目的出發,應當允許第三人獲得不動產物權,即善意取得當然

適用不動產物權。第三,從實踐中不動產的登記來看,不動產登記簿上記載的權利內容與實際權利狀態不一致的情況時有發生,因此我們並不能果斷的說不動產領域絕對不適用善意取得制度。例如:現實生活中在汽車多次轉手,均未辦理登記過戶手續的情形,汽車的實際上的所有人與登記上的所有人不一致,一旦該汽車發生交通事故時,法院往往判決登記上的所有人對受害人承擔賠償責任,而實際上的所有人不承擔責任。這樣的判決既不公正也不合理。按照物權法草案的規定,對於汽車采登記對抗主義,在汽車轉手未辦理登記過戶手續的情形,登記上的所有人如果能夠舉證證明該汽車已經轉讓給他人,即可免於承擔賠償責任。針對以上登記內容與實際權利不一致的情況,為了照顧到原權利人利益,保護善意受讓人,維護交易秩序的正常進行和保障交易安全,我們就應當運用善意取得制度來權衡不動產原所有權人和善意受讓人之間的利益衝突。

我們再從一個案例來看不動產的善意取得。案情:2003年1月,王某將自己的房產出租給了周某,趁辦理租賃手續之際,周某複印並偽造了王某的身份證、戶口本、房產證、契稅本,並用偽造的房產證調換了王某的真實房產證。隨後,周某將該房產以19.8萬元的價格賣給了楊某,並辦理了過戶登記手續。2003年2月,王某和楊某發現了真相,雙方發生爭執。王某認為,周某基於詐欺行為而出賣房屋的行為是無效的。楊某則認為,王某的房產證是假的,而自己的房產證是真實的,並且與房產登記機關的登記記錄一致,自己在房產買賣過程中盡到了善意買主的審查義務,是房產的合法所有人。

本案涉及的是詐欺條件下的不動產善意取得問題。關於不動產的善意取得問題,我國現行立法尚沒有專門的明確規定。《最高人民法院關於貫徹執行〈中華人民共和國民法通則〉若干問題的意見》第八十九條規定:“在共同共有關係存續期間,部分共有人擅自處分共有財產的,一般認定無效。但第三人善意,有償取得該財產的,應當維護第三人的合法權益。”這一規定被視為我國確立不動產善意取得制度的標誌。但我國目前實際上只是部分承認了不動產的善意取得制度,對於共同共有以外的不動產是否適用於善意取得並無具體規定。

綜上所述,結合本案周某的詐欺行為是基於王某租賃行為產生,並且王某將證件交給周某,導致了偽造行為的便利,對此王某有過失。房產已作產權變更登記。房產變更登記是房產轉移的必備條件,作為房產買賣契約的出讓方其履行義務完畢的標誌除交付房屋外也必須協助完成房產變更登記手續。假如判楊某對該不動產不擁有所有權。則不利於交易安全同時使楊某遭受巨大損失,善意的三人的合法利益也得不到保護。在不動產善意取得中,探討當事人之間的過錯,以及基於這種過錯確定雙方各自應當承擔的價值損失比例是比較合理的。因此,基於詐欺行為而導致的房款價值損失,應當由王某和楊某根據過錯比例共同承擔。

由此可見,我國立法應該儘快完善不動產的善意取得制度,使法官在司法判決中有據可依,從而能夠做到司法公正避免當事人之間不必要的糾紛。