唐隆平

1953年生於湖南衡陽。現為湖南廣播電視衡陽記者站站長.湖南省美術家協會會員、湖南省花鳥畫家協會會員、衡陽市花鳥畫家協會副主席,衡陽市船山畫院院長、湖南省藝術收藏家協會理事、湖南省收藏協會衡陽代表處主任、衡陽市收藏協會會長。

自小喜愛繪畫,畫室名三讀堂,讀詩讀書讀畫長年不輟。近年師從著名畫家黎政初先生,專習寫意花鳥畫。注重傳統文化素質的提升,追求清新活潑之畫風。

目錄

個人簡介

藝術簡介

書畫作品

學術作品

文學作品

|

中文名: | 唐隆平 |

別名: | |

國籍: | 中國 |

民族: | 漢 |

出生地: | 湖南衡陽市 |

| |

出生日期: | 10月23日 |

職業: | 畫家,收藏家 |

主要成就: | 湖南電視台主任記者 湖南電視台衡陽記者站站長 衡陽市花鳥畫協會副主席 船山畫院院長 衡陽市收藏協會會長 |

代表作品: | |

|

個人簡介

唐隆平

1953年生於湖南衡陽。現為湖南廣播電視衡陽記者站站長.湖南省美術家協會會員、湖南省花鳥畫家協會會員、衡陽市花鳥畫家協會副主席,衡陽市船山畫院院長、湖南省藝術收藏家協會理事、湖南省收藏協會衡陽代表處主任、衡陽市收藏協會會長。

自小喜愛繪畫,畫室名三讀堂,讀詩讀書讀畫長年不輟。近年師從著名畫家黎政初先生,專習寫意花鳥畫。注重傳統文化素質的提升,追求清新活潑之畫風。

藝術簡介

唐隆平

是湖南著名花鳥畫家黎政初先生的入室弟子,習國畫寫意花鳥。

2009年,作品《和風送暖》參加湖南省直單位“慶祝建國六十周年書畫大賽”,獲三等獎。

2009年,作品《迎春》入選衡陽市“慶祝建國六十周年美術書法攝影優秀作品展”。

2010年10月,在衡陽市美術館書畫院舉辦<<藏與畫>>作品展。

2011年6月,作品<<錦繡前程>>入選衡陽市《慶祝建黨90周年美術書法攝影作品展》。

花鳥畫作品

花鳥畫作品2011年7月,作品,<<九洲回望繡成堆>>入選衡陽市文化局、衡陽市美術館和衡陽市書畫院主辦的“2011衡陽市名家精品邀請展”.

2011年9月,作品<<祥和一家生百福>>入選衡山畫院2011年度學術文化成果匯報展,獲優秀獎,作品在湖南長沙湖南畫院美術館展出,

2011年9月,國畫作品《喜看神州春意濃》入選衡陽市美術館“迎國慶美術作品邀請展”

2012年5月,作品《秋光》入選衡陽市《走基層興創作》大型美術書法作品展。

花鳥畫

花鳥畫2012年7月,作品《迎春》入選衡陽市名家書畫愛心作品,參加衡陽市首屆愛心收藏藝術品拍賣會,所得悉數捐給愛心助學基金。

2012年9月,作品《喜看神州又逢春》入選湖南電視台喜迎十八大書畫作品展。

2012年12月,作品《福祿大吉圖》入選衡陽市首屆文學藝術作品慈善拍賣會,7200元高價被企業家收藏.所得悉數捐給慈善愛心助學基金。

2013年元月10日,“花開福居--唐隆平--癸巳新春畫展”在茗福居湖湘茶藝館開展。

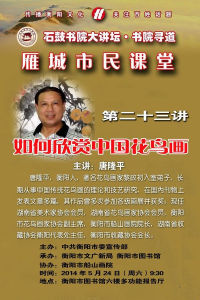

2013年元月22日,茗福居湖湘茶藝館邀請船山畫院院長唐隆平在茶藝館舉辦--“中國花鳥畫賞析”專題講座.2014年5月24日,由中共衡陽市委宣傳部主辦的【石鼓書院大講壇書院尋道,雁城市民課堂】,唐隆平主講第二十三講《如何欣賞花鳥畫》。

2014年12月12月,作品【心馳霄漢,夢回大唐】入選參加拈花一笑——湘潭·衡陽兩地花鳥畫邀請展暨衡陽市第三屆花鳥畫展。

花鳥畫

花鳥畫花鳥畫

書畫作品

2009年,作品《迎春》入選衡陽市建國六十周年美術作品展。

2009年,作品《和風送曖》入選湖南省直機關國慶六十周年書畫展,獲三等獎。

作品《凌雲》參加湖南電視台建台四十周年書畫展。

2010年,在衡陽書畫院舉辦《藏與畫》畫展。

2011年6月,作品《錦繡前程》入選衡陽市《慶祝建黨90周年美術書法攝影作品展》。

2011年7月,作品《九洲回望繡成堆》入選衡陽市文化局、衡陽市美術館和衡陽市書畫院主辦的“2011衡陽市名家精品邀請展”.

2011年9月,作品《祥和一家生百福》入選衡山畫院2011年度學術文化成果匯報展,獲優秀獎,在湖南畫院美術館展出,

2011年9月,國畫作品《喜看神州春意濃》入選衡陽市美術館“迎國慶美術作品邀請展”

2012年5月,作品《秋光》入選衡陽市《走基層興創作》大型美術書法作品展。

2012年7月,作品《迎春》入選衡陽市名家書畫愛心作品,參加衡陽市首屆愛心收藏藝術品拍賣會,所得悉數捐給愛心助學基金。

2012年9月,作品《喜看神州又逢春》入選湖南電視台喜迎十八大書畫作品展。

2012年12月,作品《福祿大吉圖》入選衡陽市首屆文學藝術作品慈善拍賣會,7200元高價被企業家收藏.所得悉數捐給慈善愛心助學基金。2014年5月24日,由中共衡陽市委宣傳部主辦的【石鼓書院大講壇書院尋道,雁城市民課堂】,唐隆平主講第二十三講《如何欣賞花鳥畫》。

唐隆平花鳥畫展

唐隆平花鳥畫展 唐隆平如何欣賞花鳥畫講座

唐隆平如何欣賞花鳥畫講座2014年12月12月,作品【心馳霄漢,夢回大唐】入選參加拈花一笑——湘潭·衡陽兩地花鳥畫邀請展暨衡陽市第三屆花鳥畫展。

花鳥畫

花鳥畫 花鳥畫

花鳥畫作品在湖南省國際拍賣有限公司和衡陽市每年的藝術品拍賣活動中均有成交紀錄。有許多作品被省內外愛好者收藏

學術作品

解讀民間收藏的衡陽窯帶銘器具 |

| |

|

| |

| 來源:《收藏》雜誌2008年第5期 作者:唐隆平 |

近年,筆者在軒究民間所藏衡陽窯青瓷的過程中,發現不少帶銘文器具,從中獲取到一些有用的信息。 衡陽窯帶銘器具按類別分,大致為產品與窯具。較有意義的銘文則多出自窯具,其中義以擂棒居多。20世紀80年代,衡陽窯曾出土過“太平三年”“大中年”“至和貳年”薨簦?奔淇綞茸?18年到l056年。筆者近年所見較典型的帶銘器具有: 姓氏銘擂棒:有“楊十二”擂棒(圖1)“唐二何十”擂棒(圖2)“唐十二”擂棒等。有的素胎無釉,有的上釉。文字一般刻在側面和頂部。 “楊十二”“唐十二”應該是工匠名謂。這是合乎唐人行第稱謂習俗的。據史料記載,唐代有以行第(排行之前加姓氏)用作人之稱謂的習俗。自則天朝、宣宗之後,行第之稱逐漸從官場普及於全社會,成為一種極為普遍的現象。在唐人詩文集中,常有以行第(排行)相互稱呼或以行第和官職連稱的例子,如《昌黎集·同水部張員外曲江春遊寄白二十二舍人》,將白居易稱作“白二十二”;《白氏集·嘆春風兼贈李二十侍郎》,稱李紳為“李二十侍郎”。唐人的行第不是按一父所生的兄弟長幼次序計算,而是按曾祖所出而定。行第是一個人在宗族中的排行次第。到了五代、兩宋之際,行第之稱謂已不再普遍。 從衡陽窯擂棒銘文所署姓氏來看,當時的工匠中以蔣、唐、楊姓居多。現存衡陽窯址中,有一處較集中的窯場就叫蔣家山窯。 紀年銘擂棒:有“淳化元年”擂棒(圖3),材質非一般瓷泥,呈紫繹色。擂棒上刻有“北海子蔣□□記 此□常寧縣取銀土在□□□淳化元年□月初六日 造鹽槌壹個 永保使用 不得有丟失者。”共有清晰可辨的字36個,有明確紀年,記載了製作經過,是研究衡陽窯生產的重要證據之一。 “淳化”為北宋太宗趙靈年號(990一994午)。文字中所提的常寧縣,在唐天寶初年就己設定,至今仍稱"常寧"。銀土則是燒制陶瓷的原料之一,有黑銀土、紅銀土等種類。據《佛山線上》2007午3月5日登載《罕見黑、紅銀土燒製成黑天目陶器》,稱“陶藝工藝者在台灣南投鹿谷的凍頂山發現罕見的黑銀土與紅銀土,燒製成黑天目陶器,許多人認為其品質幾乎凌駕於景德鎮之上,業者有意開發這種有宋明時期風味的茶具”。至於擂棒的用途,一般認為它是一種窯具,為研磨精細釉料所用。但這支擂棒上的銘文,卻自稱"鹽糙"。漢龍網望野先生認為擂棒稱“鹽槌”,正合中國宋代茶道的用度。中國古代飲茶和今天不一樣,茶中是要添加東西的,鹽就是一種非常重要的添加物。唐宋人煎茶,除了加人椒、姜、桂等物與茶葉一起烹飲外,食鹽也是經常用來與茶一起飲用的,有蘇軾詩為證,“老妻稚子不知愛,一半已人姜鹽煎”。陝西扶鳳縣法門寺唐代地宮出土茶具中,有一件鎏金摩揭紋蕾鈕銀鹽台 ,當然,那是皇家專用的貯鹽器。在民間的茶具中則必備用陶瓷做的“鹺(cuo)簋(gui)”貯鹽。鹽與茶烹煎之前,一定要搗細。原來,這支擂棒名為“鹽槌”,確實是搗鹽用的,是茶具之一。 “唐二立己未年七月初二作造”擂棒(圖4),考證為宋真宗天禧三年(1019年)物。 關於“蔣小大仁辰年五月九日米四十五升”擂棒(圖5),這裡有個疑問,查中國古代年號,仁字開頭的只有“仁安”(唐代渤海國大武王大武藝年號,年代為707一737年)、“仁壽”(隋文帝楊堅年號),不見有“仁辰”年號。是否工匠將“壽”誤寫作“辰”?又為何刻 上“米四十五升”,目前尚無法考證。 “辛未年八月二十四日首五作造”擂棒(圖6),考證為宋仁宗趙禎天聖九年(1031年)物。 綜合起來看,衡陽窯擂棒上的紀年時間多在唐宋時期。 除擂棒外,其他帶銘文器具有: 青瓷墩:素胎無釉,上部直徑15.5厘米,高9厘米,殘損,用途不詳(圖7)。側面殘留文字:“山□□是元符元年六月十三日打造首忠上宇計□□□宇”。元符為北宋哲宗趙煦年號,元符元年為1098年。 青瓷缽:素胎無釉,直徑約12厘米、高5.5厘米、壁厚2厘米(圖8)。側面刻“唐三六號記正”。缽心正中刻4字,呈十字形組合,按右、上、左、下的順序為“元書天十”,其意待考。 碟類:文字有“大光”“二光”“鄭”“白大”“蔣”“新”“大”。衡陽窯帶銘碟(圖9、10),大者直徑不超過8厘米,小者僅3厘米。從“大光”“二光”碟看,“大光”確實比“二光”大,好似產品大小順序號,這些小碟似為窯場生產所用,具體用途尚不明確。 執壺:壺銘“開通”“有德人家”,以黑彩書寫而成(圖11、12)。 高足杯:杯上有“大王”刻銘(圖13)。 箕形硯:無釉,側面刻“木五無妨”。 碗盤款識紋飾:有“勝”“金玉滿堂”“福壽嘉慶”(圖14),都為模印。 有的器具與文字均無法辨認,文字如西夏文一般,粗看似曾相識,細看卻不能識讀(圖15)。 綜合分析衡陽窯青瓷器具的銘文特徵,從內容上看,多記載主人姓名、製作年月,這些文字為衡陽窯斷代提供了有力證據,也反映了當時的社會風尚如“不得有人持去”“永保使用,不得有丟失者”“不得丟失”“不得持去”等警語。從文字形式看,可分為刻、劃、書寫、模印,多由工匠隨手刻劃而成,任意率真,流暢自如,與長沙窯器具上的文字有一脈相承之趣。但也有個別文字有較好的書法和刀法功底。如“元符元年”青瓷墩、“淳化元年”擂棒的字型較為穩健,刀法有力,線條流暢。 這些民間保存的帶銘衡陽窯器,一件器具就是一卷檔案,辨識和解讀它們能更深入認識衡陽青瓷的悠久歷史。 (致謝:藏友歐陽曉林、唐東升、薄湘平為提供了部分實物資料。) |

千峰翠色無人知

唐隆平 2008.3.25

近年來,很多名不見經傳的湖南古代青瓷窯址不斷被發現。考古發掘證明,湖南的青瓷窯址除了東漢湘陰(岳州)窯外,更主要的集中在唐末至北宋的衡陽。衡陽境內分布著100多處自唐至宋元時期的大小不一的青瓷窯址。

衡陽窯址曾出土不少帶文字的擂棒,如“大中年”“太平”“蔣十四”“至和貳年……蔣大歌”等。筆者還親見過帶“淳化元年”“楊十二十月八日”“唐二何十”等銘文的擂棒。“大中”為唐宣宗、懿宗年號,下限為860年。“太平”年號在古代有9個,根據出土器物分析,窯址出土擂棒應是隋太平三年(618年)即唐武德元年器。“至和貳年”系北宋仁宗至和二年,即1056年。“淳化”為北宋太宗趙炅年號(990~994年)。

歷年收集到不少衡陽青瓷標本,儘管這些標本絕大多數是窯址中的殘次品,不能代表窯場的最高水平,但通過它們也能看出其青瓷產品種類豐富、造型多變、釉水瑩潤,產品與湘陰窯(岳州窯)相比毫不遜色,精美者甚至可與越窯媲美。從燒造歷史和產品質量來看,衡陽青瓷堪稱湘南的“千峰翠色”。

青瓷燒造為何垂青衡陽?

青瓷燒造盛于衡陽,有其歷史原因和自然原因。

1、衡陽窯大部分始於唐,盛於五代、北宋。927年,原唐朝將領馬殷於湖南境內建楚國,從此湖南成了一個獨立的小王國。馬殷在位期間,湖南戰事少,經濟發展,社會相對安定,使陶瓷業的興旺成為可能。

2、衡陽窯的興盛還緣於長沙窯、岳州窯的衰落。唐末黃巢起義,唐朝固有統治受到衝擊,外貿中斷,加之藩鎮割據,水運阻斷,長沙窯失去了內外市場。此時衡陽窯乘勢而上,大規模地燒制類似越窯的青瓷產品,取代長沙窯和岳州窯市場。

3、也有學者認為,衡陽青瓷一些大類品種的出現與茶文化的發展密不可分。唐末五代時期,飲茶之風盛行,人們對茶具的需求逐漸增加,於是衡陽窯適應市場大量生產茶具便順理成章了。衡陽窯產品中確有許多茶具,如碗、盞、托、盤、壺、碾槽、碾輪、茶臼、杵等。宋元時期衡陽朱官嶺窯產品中還有一種黑釉茶盞,與建窯茶盞相類,證明衡陽青瓷窯產品確有不少是順應飲茶的時代風尚而發展的。

4、衡陽交通便利,資源豐富,瓷業生產條件得天獨厚。衡陽的高嶺土儲量豐富,至今仍是全國三大瓷泥基地之一。衡陽瓷泥品位高、質地白、可塑性強,在20世紀六七十年代的繁盛時期,衡陽瓷泥曾供應全國17個省市140多家瓷廠,產品遠銷70多個國家和地區。

衡陽境內山地、丘陵兼有,林木茂密,有著取之不盡的薪柴。衡陽也是河流密集區之一,流程5公里以上的河流有393條,湘江在衡陽境內的河段長達266公里。這些優越的生產與運輸條件,促進了衡陽青瓷業的繁榮。

青瓷代表窯口

衡陽迄今所發現的唐至宋元時期的古代青瓷窯址達100多處。代表窯口有:

1、衡陽窯:發現於1975年,最早被專家稱為衡陽窯。窯址位於衡陽市郊湘江東西兩岸,分屬衡陽市珠暉區與石鼓區的茶山坳、金甲嶺、新安等地。這些地方窯堆較多,堆積層厚達數米。近年因農業開發、基建擾亂了地層,窯址破壞也較嚴重。但同時也出土了較多的器物,使人們對其有了更多了解。

2、蔣家窯:位於湘江東岸珠暉區東陽鎮沿江村蔣家祠一帶,沿江分布約1平方公里,遺存古窯址及殘瓷堆積20餘座,形同小山包,其上樹木蔥蘢。1974年,當地修建公路,施工人員就近挖取堆積的陶瓷碎片鋪築路面,對窯址造成很大破壞。當年底,衡陽博物館搶救性清理古窯一座。據資料記載,該窯作龍窯式,窯爐坐北朝南,斜面10度,殘長33米;窯底共6層,每層高0.2~0.5米。因蔣家窯有較系統的發掘,故學者多以蔣家窯作為衡陽窯的代表。

3、車江窯:窯址位於衡南縣車江鎮湘江東岸,與蔣家窯相距約8公里,主要窯址分布範圍約2000平方米,主要集中在瓦缽兜一帶,堆集層厚約5米。該窯與蔣家窯屬於同一個窯口,器物除胎與釉色與蔣家窯相似外,主要器型也很相似。其下限年代為北宋。

4、衡山窯:衡山窯位於衡山縣西南15公里的賀家鄉湘江北岸湘江村的渡口邊、趙家堆(又名瓦子堆)、楓樹河、細堆子和永平村的成家灘一帶。窯址發現於1981年,次年由湖南省博物館進行搶救性發掘,清理3座瓷窯,收集了該窯址流散出的陶瓷器數百件。馮先銘先生所著《中國陶瓷》,有一節專述衡山窯。衡山窯以釉下彩繪工藝聞名於世,其實它也是一座老資格青瓷窯。其燒造青瓷的時代上限可早至唐,而下限約相當於北宋。該窯早期為青瓷系窯口,產品風格特徵與衡陽窯產品相似,考古界將其歸屬於衡陽窯類型。

造型與工藝裝飾特徵

衡陽窯的器物造型變化多端,裝飾手法千變萬化。其汲取當時國內眾窯之長,如越窯器物的造型與釉色、耀州窯的刻花與印花等,注入衡陽本土的文化元素之中,最終形成了衡陽窯的自身特色。

1、胎、釉、造型特徵:胎色以鐵灰與紫灰色為主,有的窯胎色淺灰或赭灰,釉質透明開片,釉色或蝦青,或光潔如玉,也有作青黃色的。

衡陽窯早期瓷器,器口直徑大於器底直徑的兩倍,晚期的器口直徑一般小於器底直徑的兩倍。早期的瓷壺腹形似圓鼓,晚期則趨向深長。壺類早期多施滿釉。衡陽窯早期作品往往不施底粉,在深色胎壁上,釉色更加發青。晚期製品多施底粉,增強了釉色的亮度,因而釉色或作青黃色。

2、工藝特點:除素釉外,多採用刻花、印花、雕塑紋飾,個別碗加彩書寫文字。器物裝飾手法以刻劃花為主,也有模印花,主要為蓮花紋,也有菊花紋、月華紋、纏枝花、文字吉語紋。刻劃花紋多見於壺的腹部,印花多見於碗、盤、盞、托盤的器心與壺。生產與裝飾工藝不斷變化進步,例如壺早期多為泥條捏塑,後期發展為模印為主。

雕塑:有浮雕與圓雕兩種,浮雕多蓮花瓣裝飾,而圓雕則有烏龜、豬、牛、羊、馬頭、龍頭、桃實等造型。

彩釉:衡陽窯產品99%是青瓷,僅個別器物使用其他彩色,如烏龜形彩塑,使用了赭色無光釉。在收集的標本中,有一件青釉執壺上用醬釉畫著跑動的猴,色調和諧,形象生動。在青釉壺上也有釉下黑彩畫的卷草紋等圖案,一些模印部件上塗著醬色釉作裝飾。

青瓷主要器型

衡陽窯青瓷器品類豐富,僅從目前收集到的標本統計,包括從各大類衍化出來的品種,多達200餘種。主要有:

碟:早期碟多為紫灰胎,平底、凸唇,施青綠色或青黃色釉,少數有印花或刻劃文字。晚期碟式有圈足荷葉式、平口大圈足式、平口淺腹圓餅底式、敞口平底微凹式等。

部分小碟底足處理有特色。先作餅狀平底,然後在平底兩邊各切去一部分,留下中部著地。

盞:主要為圓口形。又可分平底式、矮圈足式。多敞口,施淡黃色釉,底部露胎,部分盞心印花。

缸:有凹底紫灰色胎和直筒形腹、圈足等式樣。大多外壁浮雕仰蓮紋,施豆青色釉。

壇:類別較多。主要有瓜棱式、圈足素麵式、圓餅底素麵式。多施豆青色或米黃色半釉。另有一類雙口沿壇,有無系與有系兩種,有圈足全身施綠釉和平底施黃色半釉之別。

茶碾:飾方格印紋、卷草紋等圖案。

罐:多為灰胎,瓜棱形腹,矮圈足,外折唇,雙系,塗底粉,施黃釉或開片青色滿釉。

壺:目前所見標本中,壺類器物最多。早期壺多為平底,施半釉或滿釉;中晚期多為矮圈足外撇,施滿釉,少部分塗底粉。

主要壺型有:喇叭形口雙流式(長沙五代墓的隨葬瓷器有衡陽窯出產的喇叭形口雙流壺,說明衡陽窯的年代上限不會晚於五代)、喇叭口單流式、盤口式、盤口扁壺、盤口系鈕式、扁腹式、葫蘆口式、浮雕式蓮花紋壺等。

壺類相似的特徵為:淡灰色胎、矮圈足、多施滿釉。壺類不同之處,在於口、頸,流、肩、腹部造型處理不一。如口有盤口與弇(yǎn)口之分,流有直流曲流、單流雙流之別。還有肩部有無系鈕鋬手和腹部有無紋飾之不同。釉色也不一致,有青黃色、淡黃色、米黃色、開片青釉之異。晚期壺有別於早期壺,也在於口、肩、腹、底、有無系鈕方面的區別。

筆者收藏有一把蔣家窯蓮瓣執壺,其腹部蓮瓣的裝飾造型方法與《中國陶瓷史》圖版22五代岳州窯蓮瓣瓶的裝飾手法完全一致,蓮瓣尖是凸出來的,可證衡陽窯與湘陰窯之淵源。

衡陽窯有一類尾撂,造型生動,式樣繁多。早期是隨手捏成泥條,再扭成各種花樣,很稚拙,也很大氣。晚期多作模印雙魚紋造型。

碗:按口形可分為葵花形和圓口兩種。按器底分則有平底、圓餅底和圈足三種。碗心大多作圓餅狀折平,印菊花紋,碗內壁印菊花、牡丹、蓮花,獅紋、吉語文字紋。施青釉或豆色釉。

盤:可區分為大口式、平底式、高足式、葵花口式、花瓣口式、平底微凹荷葉式,此外還有平底敞口式、圓餅底大敞口式和臥足敞口式等。

渣斗:造型與長沙北宋墓出土白瓷渣斗造型一致。敞口,上折唇,束腰,鼓腹,圈足露胎。

盂:皆圈足,扁圓腹。其中素麵無紋者有弁口卷沿和束頸式。飾仰蓮紋者大口微斂,外卷沿大圈足,外壁飾蓮花紋,通體施褐色釉。

瓶:以足底部特徵區分為三大類:1、平底式,喇叭形敞口,圓肩,收腹,腹壁立有一圓孔,淡紅色素胎。2、圈足式,有的狀如梅瓶,小口束頸,外折唇,橢圓形深腹,矮圈足,腰部以上施綠釉,圈足露胎;有的如蓮花瓶,矮領,凸唇,肩部有凸棱一圈,橢圓形深腹,矮圈足,外壁通體刻仰蓮紋,灰胎青黃釉。3、臥足式,有的為素麵,筒形直口,折肩下收,紅色胎,胎壁粗糙;有的為深腹瓜棱形,筒形直口,通體施青釉。

尊:喇叭形敞口,折肩收腹,圈足,外壁刻飾蓮花紋,灰胎,青黃釉。

衡陽窯常見器型還有軍持、燈台、盒、硯、網墜、樞臼等等。

不應黯然失色的衡陽青瓷

衡陽青瓷的前世是輝煌的,曾有過耀眼的光芒,但在歷史的長河中只能算匆匆過客。衡陽窯這一美妙的音符,唱到南宋時代就只剩下繞樑餘音。由於大多數窯口沒能延燒到元明清時代,所以存世器物寥若晨星,以致後世無人知曉湘南的“千峰翠色”。

進入近現代,衡陽青瓷一直深埋黃土無人曉。即使有少量器物流到外地,甚至進入一些大博物館,也被說成是湘陰窯(岳州窯)產品,造成誤解。上世紀70年代,衡陽許多古陶瓷窯址因工程建設破土,衡陽青瓷藉機露出其高雅面容,有關專家終於注意到衡陽的青瓷、青白瓷、彩瓷窯址。故宮博物院馮先銘先生親自考察過衡山窯,稱其為“釉上多彩繪花工藝的先驅”,衡陽窯終於引起學術界的高度關注。1998年11月,中國古陶瓷研究會暨中國古外銷陶瓷研究會選在衡陽市召開學術年會,將湘陰、長沙、衡山三處湖南古窯列為研討論題。

衡陽窯作為古代青瓷中一顆璀璨的明珠,在古代陶瓷史上的地位是實實在在的,湘南的“千峰翠色”終將為世人所識。

摘自:《收藏》

文學作品

船山“藤龍”

唐隆平

王夫之故居湘西草堂一側,生長著一株紫藤,雅號“藤龍”。

它距地面兩米多的一段軀幹,歲月將它磨礪成扁而微凹的形狀,寬厚的胸懷足以容下一位虎背熊腰的大漢,這之後便呈“丫”字形分叉向兩邊長開去,它們猶似兩條巨龍,纏繞著前行途中所遇到的一切,主要的一條藉助幾株十來米高的黃連木,拓展著自己的生存空間,向著藍天,向著浩渺的太空……

紫藤家族成員萬千,但是絕大多數自生自滅無人問津。

而這一株紫藤,因為盤踞在石船山,或者是因為傍了夫之這個精神大款,它就出落的別有一番風情與模樣。時勢造英雄,環境育名角,蜂擁而來的人們在瞻仰聖人的同時,對它也另眼相看,順帶著對它也來一番讚頌,夫之雅號“船山”,它便得了雅號“藤龍”。

它的出身已不可考,有人說,三百年前,它被一隻無名飛鳥銜著在天上飛來飛去,因為幸運,偶爾落到了這方土地。它是船山的原住民,夫之先生不過是隨後避難而來。還有人說,它是夫之先生新手所植。先生在船山住下後,想美化一下家園,在草堂四周栽花種草,於是就有了它。

我猜想,幼年的“藤龍”,也不過是一粒平凡的不能再平凡的種子,只是因為落到了這座注定與名人結緣的石船山,或者確實得到夫之先生的親手培植,加上它自己拚命搏殺,才有了今日為人稱道的非凡氣象。

與“藤龍”相對,草堂還曾經有過一匹“楓馬”。

那是一棵大楓樹,因軀幹有一節彎曲形如駿馬而得名。因為高齡,不敵風刀霜劍,終於在一個傍晚或者清晨轟然倒下,“楓馬”從此化作天馬,在那碧天長空來無影去無蹤的自由馳騁。

無論出身與外貌,“楓馬”與“藤龍”都有一比。但是“楓馬”天命不長,“馬”因此就比不過“龍”了。所以藝術界有句笑話:六十歲以前比本領,六十歲以後比壽命,一般規律是越老越紅,壽數長則名聲大。

我們去看的時節,藤花已經開盡,遍地落紅,透露出曾經的明麗與芬芳。

花兒雖謝,明年還會繁華似錦,經歷三百年鍛鍊而成的精魂不會輕易離去。

“藤龍”是草堂的守護者,是草堂的一道風景。

與藤龍相伴的,有成蔭的綠樹,有萋萋的芳草,陽光從樹縫裡射下來,灑出斑駁的影調。蝴蝶在竹林間扑打著翅膀,鵓鴿在遠方的山谷里低唱,鄰家的公雞引頸高歌,黃狗汪汪著追打嬉鬧,小貓逃到樹上喵喵叫喚,太婆扯著嗓門呼喊頑童……日復一日年復一年,藤龍就在這般天籟之音的浸潤之中成長。

300年的時光,夫之先生的後人已經繁衍了20多代。

300年的時光,一棵幼小的紫藤苗木終於被催化成一條巨龍。

一座山、一個人、一株藤,不知道是山成就了那個人,還是那個人成就了這株藤。

船山先生走了,“楓馬”走了,“藤龍”也會有騰雲而去的那一天。但是,這一切都已經被人們看在眼裡記在心底,將會永遠活在人們的記憶里。

此文2012.5.16衡陽晚報發表

豬血湯

唐隆平

我老家所在的那個屋場,有十多戶同姓同宗的人家聚居著。不知從哪年哪月哪一輩子開始的規矩,不管誰家殺了豬,必定要煮一大鍋豬血湯,給每家送一海大碗熱氣騰騰的湯,送去一份濃濃的鄉情、親情……

那一年,是上個世紀七十年代。那一天,是陰曆12月中,快過年了,唐二爹家殺豬。二爹先一天就到大隊會計那裡扯了稅票,屠夫沒有看到稅票是不敢殺豬的。那時,每個村組都要給國家上交生豬,先要保證吃國家糧的城裡人能嘗點肉味。在任務沒有完成之前,農民養的豬不能自家殺了隨意吃。那個年代,農家養一頭豬很不容易,因為糧食給人吃還不夠,也就沒有多少給畜牲吃。豬們只能吃糠咽草。夏天,小孩放學了,提個竹籃下田扯草;大人們用長竹竿縛一個樹叉,到河溝池塘里絞水草……冬天,用儲存的乾紅薯藤,用白菜蘿蔔葉砍碎加上一點米糠煮成豬潲……一頭豬年頭養到年尾,不過百多斤重。供銷社食品站收購生豬的標準體重就只有154斤,以至人們之間一說到胖瘦,都笑著說你怕是有154斤了!

殺豬的地點就在屋場前面的大坪里。殺豬的日子成了我們的狂歡節,一大群人早已急切的守候在那裡,就連屋場裡的黃狗黑狗,也察覺出這個好日子,甩著尾巴流著哈拉子在人縫裡鑽來鑽去。在我們期盼的目光中,唐二爹家的豬被從豬欄里趕了出來。

據屠夫說,有的豬很靈泛,似乎有預感。要殺它時,任人怎么趕都不願意走出那骯髒齷齪的豬圈。屠夫呢,也自有手段。他取來一個竹編的簸箕,一根樹枝,放在豬的側面,敲敲打打著就把它哄出了豬圈。它以為是去相親呢,慢慢的甩著尾巴,哼哼向前走去。

說到現在這個浮躁的年代,殺豬人的心也特別的狠毒了。豬不走?屠夫便取出一個尖利的大鐵鉤,從下往上一頭戳進豬下巴,生生的拖著走,那豬痛的哼都哼不出來,只有跟著走的份。看的人心驚肉跳,一些老婆婆在一邊直喊“阿彌佗佛”。唐二爹的豬被幾個大漢捉耳朵,揪尾巴抬上殺凳。豬感覺不象是坐花轎,便驚悸的嚎叫起來,叫聲如同屠夫手中的刀,閃著幽幽寒光,在冬日的冷空飛舞,直刺人們的耳膜。

圍觀的大人小孩,把豬的嚎叫當成音樂欣賞,懷著幾分緊張,幾分愉悅,觀看著一條生命被人為的終結。只見屠夫下一個馬步,左手捂著豬嘴,把豬頭緊緊抱在自己的懷中。尖厲的嚎叫頓時變成壓抑的唔唔聲。此時的豬或許明白,從天而降的溫暖懷抱不見得都是好事!所以它拚命嚎叫著,掙扎著。可是一切都是徒勞的了。溫柔的一刀毫不猶豫的剌進它的脖頸,鮮紅的豬血嘩嘩的噴涌而出,流進地上那隻大木盆。落氣之前,豬要猛烈的垂死掙扎。那一天屠夫運氣不好,被豬腳一踹,身子站不穩,腳往前一踢,把個豬血盆子帶了去,濺出一大片血水。我那個氣憤啊,恨不得也給屠夫來一刀。仿佛地上那一灘殷紅的,就是等會兒要送到我家的那一碗熱氣騰騰的豬血湯。

豬終於安靜下來,漸漸混濁的眼睛,不解的凝視著冬日裡那灰暗的天空。它在思索,這一輩子太短暫,只是在臭哄哄的豬欄里度過…世上最流氓的就是人了…他們自己可以快活,可以延年益壽,皇帝可以三宮六院,富人可以三妻六妾,“許三多”市長有兩位數的情人,可憐豬們,生下來一兩個月,男的被騸,女的被鬮,一輩子不知道什麼是情和愛,就這么成了犧牲,做了貢獻。此時此刻,它是否後悔自己長的太快太胖?尤其是今天的豬們,住的冬曖夏涼,混合飼料放開肚皮吃,動不動就胖到兩三百斤。不過,福兮禍所伏,現代豬雖然養尊處優,看花花世界的機會卻少多了,它們只有幾個月時間,就要走完前輩們一年才能走到頭的豬命里程。

人怕出名豬怕壯,這句大實話,很多聰明的人到死都沒有領悟,何況這弱智的畜生呢……

接下來便是開膛破肚,大卸八塊,那個年代還有個規定,豬小腸必須要賣給供銷社,聽說是用去做香腸,賣給外國人吃。現在的人買肉都要瘦肉,那個年代,人們的飲食結構中肉類少油水少,吃肉叫做打牙祭,逢年過節隊里殺豬賣肉,大家爭著要肥肉。好多人都對屠夫切給自己的肉很不滿意,嘟嘟囔囔的說:幫我斢一塊肥肉!

我家分的肉肥呀瘦呀,我不管。我只在心裡罵屠夫,今天只怕是沒有豬血湯吃了!沒想到,晌飯時分,只見唐二爹的堂客,大家稱“夏二嫂”的,笑盈盈的端著一隻碗,小心翼翼的邁進我家大門。夏二嫂象做錯了事一樣,懷著十二分的愧疚對我娘說“對不住啊奶奶,今天的豬血實在是不多……”。我又驚又喜的看過去,各家往日送豬血湯都用海大碗,今天夏二嫂端的是一隻中號碗。我娘一邊接過來,一邊說:“大家都曉得的,其實你不必送了囉!”

夏二嫂的廚藝在這個屋場裡是數一數二的。好一碗熱氣騰騰的豬血湯啊!湯汁清亮,方方正正的豬血塊沉在湯底,湯麵上泛著圓滾滾亮閃閃的油珠子,浮著星星點點的綠色蔥花,香氣象一條條顫抖的小蛇,惡毒的往我的鼻孔里鑽……

娘要我把湯碗給夏二嫂送回去,我踏進夏二嫂的灶屋,裡面鬧翻了天,她那三個小兔崽子,三雙手捧著三隻碗,踮著腳站在灶台邊,三雙眼睛巴巴的盯著鍋底一丁點豬血湯,嘴裡嗷嗷叫喚:“姆媽,我要!”、“我也要!”……