詳細信息

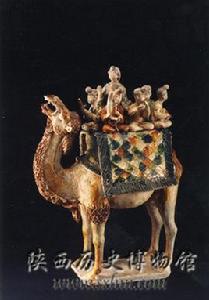

造型新穎浪漫。駝背部架一平台,鋪方格紋長毯,上有樂舞俑8個,7男樂俑1女舞俑。樂俑環坐平台四周,分別執笛、箜篌、琵琶、笙、簫、拍板、排簫7種樂器,在全神貫注地演奏,女舞俑婷婷玉立於7個樂俑中間,輕拂長袖,邊歌邊舞。這組樂舞俑是典型的盛唐時期的作品,舞樂者均穿著漢族衣冠,使用的卻大都是從西域傳入的樂器,表現的是流行於開元、天寶時期的“胡部新聲”即胡漢文化融合後的新舞樂。釉色鮮明亮麗,協調自然。堪稱唐三彩中的極品。

文物鑑賞

陶瓷業在唐朝時期有重要發展,主要是陶瓷技術突飛猛進,除了“南青北白”瓷業之外,三彩陶器在唐代燒造達到鼎峰時期,創造了濃艷瑰麗的唐代藝術風格。三彩陶器是一種低溫鉛釉陶具,製造時入窯兩次,先燒釉,釉以鉛為熔劑,高溫下呈玻璃狀可流淌。唐三彩正是利用這一特點,使不同色釉於高溫下交混,製造出綺麗的藝術效果。唐三彩技術除器物外,廣泛運用到偶人禽獸雕塑的裝飾上。絕大多數的唐三彩用於殉葬,極少用於日常生活。唐代的厚葬風氣也推動了三彩業的發展,使三彩成就達到前無古人的巔峰狀態。唐三彩駱駝載樂俑,其駱駝站在長方形底座上,引頸長嘶,駝背上的馱架為一平台,鋪有色彩斑斕的毛毯, 共有八名樂手。其中七名男樂手身著漢服,手持胡人不同樂器,面朝外盤腿坐著演奏,中間有一站立女子正在歌唱,顯然是一個流動演出團。唐代藝術家用浪漫的手法將舞台設定在駝背上,可謂匠心獨具。

唐三彩駱駝載樂俑(圖二)

唐三彩駱駝載樂俑(圖二)唐代的開放,迎來了世界各地的人們,他們帶來的各種奇珍異寶,讓唐代人愛不釋手;帶來的異域音樂和舞蹈,使唐朝人喜不自禁。能歌善舞的各國藝人在唐代首都長安這個大舞台上,盡情演繹了人們對太平盛世的讚美和對美好生活的追求。該件載樂駱駝俑表現了一個以駝代步、歌唱而來的巡迴樂團,有主唱、有伴奏,駱駝背上放置一平台。一般人坐在高高的駱駝背上都有點心驚肉跳,而該七個人卻圍著圈坐在平台邊沿上演奏,個個神態坦然,全神貫注,沉浸在美妙的音樂中,達到了忘我的境界。尤其是那位唱歌的女子,梳著唐朝婦女典型的髮型,身穿高束腰的長裙,線條流暢,頭向上揚,右臂動作優美,神態優雅、自信,駱駝在走,她卻站在樂隊中間婉轉歌唱。整件作品中人物形象生動鮮活,駱駝顯得沉穩有加,踏著樂步徐徐行進。唐三彩駱駝載樂俑雖經地下埋葬一千三百多年,出土時仍光彩奪目。它是唯一一件被評定為國寶級文物的唐三彩。

西安地區出土的大量唐代表現樂舞藝術的陶俑與眾多的文獻資料一起,為人們再現了當時震撼人心的樂舞之聲。它穿越時空,久久迴蕩在歷史的各個角落裡。