基本信息

2009年12月7日起,192個國家的環境部長和其他官員們將在哥本哈根召開聯合國氣候會議,商討《京都議定書》一期承諾到期後的後續方案,就未來應對氣候變化的全球行動簽署新的協定。這是繼《京都議定書》後又一具有劃時代意義的全球氣候協定書,毫無疑問,對地球今後的氣候變化走向產生決定性的影響。這是一次被喻為“拯救人類的最後一次機會”的會議。

氣候問題

氣候問題官方名稱-COP15

COP15是哥本哈根氣候變化峰會的官方名稱:聯合國氣候變化框架公約(UNFCCC)第15次締約方會議。締約方會議(COP)是UNFCCC最高級別的會議,每年,環境部長們在這個會議上討論公約的進展情況。會議概況

12月7日起,192個國家的環境部長和其他官員們將在哥本哈根召開聯合國氣候會議,商討《京都議定書》一期承諾到期後的後續方案,就未來應對氣候變化的全球行動簽署新的協定。這是繼《京都議定書》後又一具有劃時代意義的全球氣候協定書,毫無疑問,對地球今後的氣候變化走向產生決定性的影響。這是一次被喻為“拯救人類的最後一次機會”的會議。會議將在現代化的Bella中心舉行,為期兩周。聯合國氣候會議一年召開一次,其前身為1992年在里約熱內盧召開的地球峰會,地球峰會的目的是協調應對氣候變化而採取的國際行動。宗旨及預期目標

官員們將達成一個新的應對氣候變化的協定,並以此作為2012年《京都議定書》第一階段結束後的後續方案。根據UNFCCC秘書長德波爾的表述,在此次會議上,國際社會需就以下四點達成協定:1.工業化國家的溫室氣體減排額是多少?

2.像中國、印度這樣的主要開發中國家應如何控制溫室氣體的排放?

3.如何資助開發中國家減少溫室氣體排放、適應氣候變化帶來的影響?

4.如何管理這筆資金?

會議背景

氣候變化是我們這一兩代人面臨的最嚴峻、深遠的挑戰之一。科學家預測,隨著溫室效應不斷加劇,到本世紀末全球升溫範圍將在1.1~6.4度之間。更加令人震驚的是,從最新的溫室氣體排放增加速度來看,地球氣候已經開始朝著6~7℃嚴酷升溫發展,大大超出2℃的地球生態警戒線,幾乎宣告了生態系統的死刑,世界處在毀滅性的氣候混亂狀態邊緣。過去一百多年來的工業文明,使得人類擁有影響氣候、人為加速地球升溫的破壞力。要阻止最可怕的暖化災難在不久的將來成為現實,唯一的途徑是全人類攜手採取最堅決的行動。

人類的底線是要把全球升溫控制在2℃甚至更低,一旦超過2℃全球變暖就會無法控制的繼續,那時候即使人類想採取補救措施也沒有機會了。為了達到這個目標,全世界溫室氣體排放總量上升的趨勢必須在2015年前得到扭轉,這意味著從現在起留給我們拯救地球的時間只有6年!

與此同時,最可能受到風暴、熱浪、洪水和作物歉收等災害的貧困國家和地區應當儘快得到支援。別的地區則需要在氣候災難到來前未雨綢繆。要實現這些事關全人類生存與發展的緊迫任務,需要有一個所有國家認可和參與的國際協定來劃分責任,促進合作,這是人類攜手對抗變暖的至關重要的平台。

達成一個公平、及時、有效、科學、著眼長遠的保護地球氣候法律協定,這就是聯合國氣候談判的使命。

《聯合國氣候變化框架公約》下的《京都議定書》2005年生效,是歷史上第一個給成員國分配了強制性減排指標的國際法律檔案。在這份檔案中,已開發國家承諾到2012平均在1990水平上減少5%。2012年後《京都議定書》的第一承諾期結束,但對抗變暖的努力需要繼續貫徹並大大加強,因此關於2012年後的減排指標談判要求儘快得出結果。在2007年底的印尼巴厘島氣候大會上,各國同意啟動一個為期兩年的談判計畫,旨在到2009年底的丹麥哥本哈根大會上達成這個新的氣候協定。

焦點問題

焦點問題主要問題集中在“責任共擔”。氣候科學家們表示全球必須停止增加溫室氣體排放,並且在2015到2020年間開始減少排放。科學家們預計想要防止全球平均氣溫再上升2℃,到2050年,全球的溫室氣體減排量需達到1990年水平的80%。

但是哪些國家應該減少排放?該減排多少呢?比如,經濟高速增長的中國最近已經超過美國成為最大的二氧化碳排放國(譯註,連結文章中的圖見下,衛報)。但在歷史上,美國排放的溫室氣體最多,遠超過中國。而且,中國的人均排放量僅為美國的四分之一左右。

中國政府說,從道義上講,中國有權力發展經濟、繼續增長,增加碳排放將不可避免。而且工業化國家將碳排放“外包”給了開發中國家——中國替西方購買者進行著大量碳密集型的的生產製造。作為消費者的國家應該對製造產品過程中產生的碳排放負責,而不是出口這些產品的國家。

諸如此類的問題都將影響到COP15能否成功。同時,還有人懷疑現在採取的任何應對氣候變化的措施可能都顯得微不足道、為時已晚。衛報的一份問卷調查顯示,近9成的氣候學家不相信通過政治手段能避免全球平均氣溫再上升2℃。根據歐盟定義的級別,2℃,意味著“危險”。

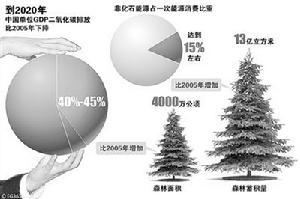

中國開始積極應對世界氣候問題

從全球來講,共有192個國家參加了全球氣候保護協定《聯合國氣候變化框架公約》,並於1997年簽訂了《京都議定書》,承諾在2012年前共同削減溫室氣體排放、並幫助脆弱地區應對變暖帶來的災害。而中國也已經從科學和社會發展等多方面認識到了氣候變化的巨大影響,並且開始進行著積極的應對。我國於2005年通過了第一部《可再生能源利用法》。在這個積極政策的引導下,截至2008年底,我國風電發電量128億度,比上年增加126.79%。風力發電已經成為這場能源革命中的主要力量。我國也已成為全球最大的光伏產業基地,去年太陽能發電量達到1.1GW,占全球太陽能發電總量的27.5%。此外,我國還提出了到2010年實現單位國內生產總值能源消耗比2005年降低20%左右、到2010年努力實現森林覆蓋率達到20%、2020年可再生能源在能源結構中的比例爭取達到16%等一系列目標。中國政府立場

落實巴厘路線圖——中國政府關於哥本哈根氣候變化會議的立場

二〇〇九年五月二十日

氣候變化問題是二十一世紀人類社會面臨的最嚴峻挑戰之一,事關人類生存和各國發展,需要國際社會攜手努力、合作應對。中國充分認識到氣候變化問題的嚴重性和緊迫性,一向本著對人類長遠發展高度負責的精神,堅定不移地走可持續發展道路,發布實施了《中國應對氣候變化國家方案》,採取了積極應對氣候變化的強有力的政策、措施和行動,為應對氣候變化作出了不懈努力和積極貢獻。中國將繼續採取積極應對氣候變化的政策、措施和行動。儘管金融危機當前,中國應對氣候變化的決心不會動搖,行動不會鬆懈。

作為《聯合國氣候變化框架公約》及其《京都議定書》的締約方,中國一向致力於推動公約和議定書的實施,認真履行相關義務。目前,國際社會正在就落實“巴厘路線圖”、加強公約及其京都議定書全面、有效和持續實施進行談判,以於年底舉行的聯合國哥本哈根氣候變化會議取得積極成果,中國將在這一談判進程中繼續發揮積極、建設性作用。為此,謹提出中國關於哥本哈根氣候變化會議落實“巴厘路線圖”的有關立場。

一、原則

(一)堅持公約和議定書基本框架,嚴格遵循巴厘路線圖授權。聯合國氣候變化框架公約和京都議定書是國際合作應對氣候變化的基本框架和法律基礎,凝聚了國際社會的共識,是落實巴厘路線圖的依據和行動指南。巴厘路線圖確認了加強公約和議定書全面、有效和持續實施的授權,一是為確保公約全面、有效和持續實施,就減緩、適應、技術轉讓、資金支持等做出相應安排;二是確定已開發國家在京都議定書第二承諾期的進一步量化減排指標。

(二)堅持“共同但有區別的責任”原則。已開發國家要對其歷史排放和當前的高人均排放負責,改變不可持續的生活方式,大幅度減少排放,同時要向開發中國家提供資金、轉讓技術;開發中國家在發展經濟、消除貧困的過程中,採取積極的適應和減緩氣候變化的措施。

(三)堅持可持續發展原則。可持續發展是有效應對氣候變化的目標和手段。應當在可持續發展的框架下,統籌考慮經濟發展、消除貧困、保護氣候,實現發展和應對氣候變化的雙贏,確保開發中國家發展權的實現。

(四)減緩、適應、技術轉讓和資金支持應當同舉並重。減緩和適應氣候變化是應對氣候變化的兩個有機組成部分,應當予以同等重視。減緩是一項相對長期、艱巨的任務,而適應則更為現實、緊迫,對開發中國家尤為重要。資金和技術是實現減緩和適應氣候變化必不可少的手段,已開發國家切實兌現向開發中國家提供資金、技術轉讓和能力建設支持是開發中國家得以有效減緩和適應氣候變化的根本保證。

二、目標

哥本哈根會議的目標是在進一步加強聯合國氣候變化框架公約及其京都議定書的全面、有效和持續實施方面取得積極成果,重點是就減緩、適應、技術轉讓、資金支持做出明確、具體的安排,一是要確定已開發國家在京都議定書第二承諾期應當承擔的大幅度量化減排指標,確保未批准京都議定書的已開發國家承擔可相與比較的減排承諾;二是作出有效的機制安排,以確保已開發國家切實兌現向開發中國家提供資金、技術轉讓和能力建設支持的承諾;三是開發中國家在得到已開發國家技術、資金和能力建設支持的情況下,在可持續發展框架下根據本國國情採取適當的適應和減緩行動。

三、關於進一步加強公約的全面、有效和持續實施

(一)共同願景

應對氣候變化長期合作行動的“共同願景”就是要加強公約的全面、有效和持續實施,實現公約的最終目標。這一“共同願景”應當以公約的最終目標及“共同但有區別的責任”原則和公平原則為指導。公約已對應對氣候變化的最終目標做出了明確規定,當務之急是落實各國應當採取的實際行動。長期合作行動的目標應當是包括可持續發展及減緩、適應、資金、技術轉讓和能力建設等方面的綜合目標。就減緩目標而言,作為中期目標,已開發國家作為整體到2020年應在其1990年水平上至少減排40%。

(二)減緩

1、已開發國家減排承諾

(1)已開發國家應當承擔有法律約束力的、大幅度的、量化的“可測量、可報告和可核實”的減排義務。

(2)基於歷史責任、公平原則、發展階段的考慮,已開發國家作為整體到2020年應在其1990年水平上至少減排40%,並採取相應的政策、措施和行動。

(3)已開發國家的減排指標及相關政策、措施和行動應當滿足“可測量、可報告和可核實”的要求。

(4)“可測量、可報告和可核實”的要求適用於已開發國家的減排承諾和相應行動的履行情況及實際效果,具體程式和方法可以參考京都議定書遵約和監測機制的相關規定和程式。

(5)已開發國家之間的減排努力要具有可比性,一是全面性,要體現在政策、措施、行動和目標等多個方面;二是性質的一致性,都應當是量化的、具有法律約束力的;三是強度上的相近性;四是遵約和監督核查機制的相同性。

2、開發中國家國內適當的減緩行動

(1)開發中國家適當的減緩行動要在可持續發展框架下進行,要與實現發展和消除貧困的目標相協調。

(2)開發中國家國內適當減緩行動與已開發國家量化的減排義務有本質的區別:一是開發中國家國內適當的減緩行動由開發中國家自主提出,有別於已開發國家強制性的條約義務;二是開發中國家國內適當的減緩行動包括具體的減緩政策、行動和項目,有別於已開發國家的減排承諾和減排指標;三是開發中國家國內適當的減緩行動要符合國情和可持續發展戰略,由開發中國家自主決定開展行動的優先領域;四是開發中國家國內適當的減緩行動以已開發國家提供“可測量、可報告和可核實”的技術、資金和能力建設支持為條件。

(3)為開發中國家的減緩行動提供技術、資金支持和能力建設支持,是已開發國家政府在公約下承擔的義務,已開發國家的政府應當發揮主導作用,不應推卸責任。

(4)可以通過建立適當的機制,對開發中國家國內適當減緩行動和已開發國家的資金、技術和能力建設支持進行匹配。開發中國家提出具體的減緩行動和項目以及所需的技術、資金和能力建設支持;已開發國家通過公約下有關資金和技術轉讓機制提供“可測量、可報告和可核實”的技術、資金和能力建設支持。

(5)已開發國家為開發中國家國內適當減緩行動提供的技術、資金和能力建設支持所產生的減排量不能用於抵消已開發國家所承擔的量化減排指標。

(6)“可測量、可報告和可核實”的要求僅適用於獲得“可測量、可報告和可核實”支持的相關行動。

3、減少開發中國家毀林排放

(1)在制定技術方法和激勵政策等方面同等對待開發中國家減少毀林、森林退化導致的碳排放,以及通過森林保護、森林可持續管理和森林面積變化增加碳匯。

(2)減少開發中國家毀林、森林退化導致的碳排放,以及通過森林保護、森林可持續管理和森林面積變化增加碳匯的行動,是推進開發中國家可持續發展、消除貧困應對氣候變化的重要措施部分,不能用來抵消已開發國家減排承諾目標,也不能成為引入開發中國家減排義務的手段。

(3)已開發國家有義務根據公約相關條款提供充足的資金、技術和能力建設支持,以使開發中國家能夠自願實施減少毀林、森林退化導致的碳排放,以及通過森林保護、森林可持續管理和森林面積變化增加碳匯的行動。

(三)適應

1、適應的機制框架。要建立綜合的適應機構,以為開發中國家,特別是最不已開發國家和小島嶼國家適應氣候變化提供支持。

2、建立附屬機構。在公約締約方會議的指導下,負責規劃、組織、協調、監督和評估適應氣候變化國際行動並支持開發中國家採取適應氣候變化的行動。建立適應氣候變化區域中心。

3、在公約下建立新的“適應基金”。基金將用於支持開發中國家適應氣候變化,主要用途包括:(a)加強能力建設,包括數據收集和脆弱性評估;(b)涵蓋制定國家適應行動計畫的所有成本;(c)實施適應行動、項目和規劃;(d)實施風險管理和減少風險戰略;(e)通過經濟多樣化增強適應能力;(f)促進適應技術的研究、開發和推廣;(g)促進氣候變化相關的教育、培訓和公眾意識提高。

4、建立相應的監督和評估機制。該機制用於監督已開發國家向開發中國家提供資金、技術和能力建設支持,並評估所提供支持是否充足。

(四)技術開發和轉讓

1、機構設定。技術開發和轉讓對於應對氣候變化具有關鍵性作用,當務之急是建立相應的機制安排,以具體落實已開發國家在公約下所承擔的相關義務。

2、在公約締約方會議下設立技術開發和技術轉讓附屬機構。在公約締約方會議的指導下,負責規劃、組織、協調、監督和評估國際技術開發和技術轉讓活動,包括:(a)制定和實施重要氣候友好技術的聯合研發計畫;(b)評估技術需求;(c)提供可轉讓的技術清單;(d)確定技術轉讓中的障礙以及相應的解決方法;(e)確定推動技術轉讓的激勵措施;(f)管理技術信息及技術開發和技術轉讓活動;(g)處理智慧財產權相關問題;(h)加強能力建設;(i)進行績效監測和評估。

3、建立多邊技術獲取基金。該基金主要來源於已開發國家公共財政資金,用於支持向開發中國家的技術開發及技術轉讓。

4、績效評估與監督。定期對技術轉讓的進展,包括範圍、規模和有效性,進行監督和評估。

(五)資金支持

1、機構設定。為有效運作公約下的資金機制,要分別設立適應基金、減緩基金、多邊技術獲取基金和能力建設基金。資金機制的管理應接受公約締約方大會統一指導,體現公平性、透明性和有效性原則,確保資金易於獲取且管理成本較低。

2、資金來源。已開發國家締約方政府有義務提供新的、額外的、充足的和可預期的資金。私營部門和碳市場資金資源可作為已開發國家締約方資金的有益補充。

3、資金比例。已開發國家締約方每年應至少拿出其GDP一定比例(如0.5-1%)的資金用於給上述基金提供資金支持。

四、關於已開發國家在京都議定書第二承諾期進一步量化減排指標

(一)緊扣談判授權。根據京都議定書締約方會議的決定(1/CMP.1),2009年底的哥本哈根會議應當就已開發國家在議定書第二承諾期的進一步量化減排指標達成協定,並通過議定書附屬檔案B修正案的方式加以確定。

(二)議定書是長期有效的條約。為落實“共同但有區別的責任”原則,議定書確立了已開發國家率先減排的模式,是實施公約的一項重要法律檔案。議定書確定了已開發國家2008至2012年第一承諾期量化減排指標,並就確定已開發國家在後續承諾期的減排指標作出了安排。議定書是一項長期有效的法律檔案,並不因第一承諾期的結束而失效。確定已開發國家第二承諾期進一步減排指標的工作組授權簡單明確,就是要通過修改附屬檔案B確定已開發國家第二承諾期的減排指標,絕非全面修改議定書。

(三)議定書工作組是雙軌制的重要一軌。議定書工作組是落實“巴厘路線圖”雙軌談判機制的重要一軌,應儘快完成談判任務,確保議定書第一、第二承諾期不出現空檔。只有明確了議定書已開發國家締約方的進一步減排指標後,才能為公約長期合作行動特設工作組下非議定書已開發國家締約方確定可比的減排指標。否則,已開發國家減排義務之間的可比性就無從談起。工作組能否如期確定已開發國家第二承諾期的減排指標,直接關係到哥本哈根會議能否取得成功。

(四)已開發國家第二承諾期減排指標。已開發國家作為整體到2020年應在其1990年水平上至少減排40%。