歷史沿革

哥倫布到來前時代

約公元前10000年,在今波哥大附近存在著狩獵-採集的社會形態。在公元1千年左右,美洲的印第安人創造了一種政治制度。它為金字塔型的結構,塔頂為首領。在今哥倫比亞,有兩個文明採用了這種複雜的制度。一個是加勒比區域的泰羅那(Tayronas),另一個為波哥大附近的穆西卡(Muisca)。穆西卡也可譯為奇布查族。

獨立前的哥倫比亞哥倫比亞的土著居民是奇布查印第安人。他們用木製和石制的工具種植玉米、木薯等農作物,織棉布。該地區是古代南美著名金礦產地,奇布查人具有較高水平的黃金裝飾藝術。

殖民時代

歐洲殖民者來臨哥倫比亞

歐洲殖民者來臨哥倫比亞1501年,西班牙人R.de巴斯蒂達斯首先到達哥倫比亞北部海岸,1525年建立了聖瑪爾塔城。1533年,P.de埃雷迪亞又建立了卡塔赫納。1535年,G.希門尼斯·德·克薩達率西班牙殖民軍進入哥倫比亞內地,征服了奇布查人,建立波哥大城,從此哥倫比亞淪為西班牙殖民地。初屬秘魯總督管轄,1718年西班牙王室在波哥大設定新格拉納達總督後,由該總督直接統治。在西班牙殖民統治下,印第安人受到殘酷剝削,土生白人也遭受種種壓榨。印第安人不斷發動起義,土生白人也於1781年舉行過起義(見新格拉納達市民起義)。

1808年拿破崙一世侵入西班牙的訊息傳到哥倫比亞後,該地人民立即掀起了獨立運動。1810年7月20日,波哥大爆發了大規模反對西班牙殖民統治的暴動,逮捕了新格拉納達總督。1811年11月,各地代表在波哥大組織國會,成立了新格拉納達聯合省政府,並於11月11日宣布獨立。但是昆迪納馬卡沒有承認這個聯邦。在1812年底,在形成政體的爭論最終導致內戰。1814年又再一次爆發。1815年中,一支大規模的西班牙遠征軍抵達新格瑞那達。推翻了聯合省政府。16年五月,保皇黨控制了整個新格瑞那達。1815年西班牙殖民者捲土重來。1819年8月7日,S.玻利瓦爾領導起義軍在博亞卡戰役大敗西班牙殖民軍,10日攻克波哥大,從此結束了西班牙的殖民統治。

大哥倫比亞

大哥倫比亞共和國

大哥倫比亞共和國1815年,玻利瓦爾在《牙買加來信》中構想,當南美洲從西班牙殖民統治下獲得解放後,新格拉納達和委內瑞拉應組成一個國家,取名“哥倫比亞”。1819年 8月,玻利瓦爾率領的愛國軍在波亞卡戰役中擊敗西班牙西班牙殖民軍,解放了波哥大。於是,新格拉納達和委內瑞拉的大部分地區已獲解放。玻利瓦爾在徵得新格拉納達愛國軍民的同意後,於同年12月在安戈斯圖拉召開的委內瑞拉國會中建議委內瑞拉同新格拉納達聯合組成一個統一國家。12月17日國會通過決議,正式成立聯合這兩個地區的哥倫比亞共和國。1821年 5月,哥倫比亞國在臨時首都庫庫塔召開制憲會議,8月20日,會議通過並頒布了哥倫比亞國家第一部憲法。憲法規定實行中央集權制共和政體,還通過一系列法令,宣布廢除奴隸制,解放奴隸及其子女,禁止買賣奴隸;規定公民享有平等權利,有言論、出版自由。會議選舉玻利瓦爾為共和國第一任總統,桑坦德爾為副總統。1822年5月,玻利瓦爾派蘇克雷將軍率軍隊解放了基多,隨後厄瓜多宣布加入哥倫比亞共和國。

1823年,玻利瓦爾應秘魯愛國者的請求,經國會批准,率哥倫比亞軍隊進入秘魯同西班牙西班牙殖民軍作戰。

1824年,哥倫比亞與秘魯聯軍打敗西班牙殖民軍,秘魯獲得了獨立。玻利瓦爾率軍在秘魯作戰期間,桑坦德爾代行總統職務,主持哥倫比亞政務。桑坦德爾主張建立聯邦制的政權,並聯合地方勢力反對玻利瓦爾團結統一的政治主張。哥倫比亞國會和政府內部的派別鬥爭日益尖銳。

1826年 4月,以派斯為首的委內瑞拉地方執政者及反對以桑坦德爾為首的新格拉納達執政者,要求單獨成立國家。經玻利瓦爾調解,分裂活動暫時被制止,但內部矛盾和派別鬥爭依然存在。

1828年5月8日哥倫比亞國民代表會議在奧卡尼亞召開。以玻利瓦爾為首的中央集權派同以桑坦德爾為代表的聯邦派在會議上發生尖銳衝突。之後,各地方的分裂傾向愈益明顯。

1829年11月,委內瑞拉發表聲明,退出大哥倫比亞共和國。

1830年1月,玻利瓦爾在國會辭去總統職務,以期消除分歧,維護國家統一,但無濟於事。5月31日,基多地區宣布退出哥倫比亞,成立厄瓜多共和國。12月17日,玻利瓦爾逝世,隨後,哥倫比亞解體。1831年哥倫比亞及巴拿馬地區改名為新格拉納達共和國。

共和國

1832~1837年,F.de P.桑坦德爾任共和國第一屆總統,實行考迪略獨裁統治(見考迪略主義)。其後,保守黨與自由黨(見哥倫比亞保守黨、哥倫比亞自由黨)爭權奪利,內戰頻繁,政局長期不穩。1849~1884年自由黨執政期間(其中1857~1860年一度由保守黨執政),實行了若干改革:廢除奴隸制和政府專賣制;取消教士特權,沒收教會財產;制定憲法,規定政教分離,宣布信仰、言論和出版自由。1856年哥倫比亞改名為格拉納達邦聯,1863年改稱哥倫比亞合眾國。

1884年大選時,自由黨的分裂為保守黨候選人R.努涅斯造成當選總統的機會。保守黨政府為鞏固大地主專政,恢復天主教會的權力,於1886年制定憲法,宣布天主教為國教,加強了總統的權力,並改國名為哥倫比亞共和國。保守黨殘酷迫害異己,鎮壓民眾。1899~1902年自由黨和保守黨之間爆發了所謂“千日戰爭”,國民經濟遭到嚴重破壞。

20世紀初,哥倫比亞經濟有所發展,咖啡和石油產量增加,紡織業和食品業發展起來,交通運輸也有所改進。1903年11月,美國策動巴拿馬脫離哥倫比亞獨立(見巴拿馬獨立)。與此同時,美國和英國大量投資於哥倫比亞的石油、鐵路以及咖啡、香蕉種植園,大肆掠奪哥倫比亞的財富。1929年資本主義世界經濟危機爆發後,哥倫比亞的咖啡和石油出口減少,人民生活更加困苦。1930年 7月,哥倫比亞共產黨成立。同年,自由黨人E.奧拉亞·埃雷拉當選總統(1930~1934在任)。

自由黨再度執政後,在人民的壓力下實行了一些改革。A.洛佩斯·普馬雷霍第一次執政期間,於1936年修改憲法:明確三權分立原則,實行直接選舉;廢除天主教會對教育的壟斷;規定工人有權罷工,有選擇職業的自由;政府承認農民占領私人荒地的所有權,規定工人的最高工作日和失業補助。第二次世界大戰期間,由於工業品進口減少,咖啡輸出增多,哥倫比亞的工農業都有所發展,國家黃金儲備增加,工人階級隊伍不斷壯大。1941年12月太平洋戰爭爆發後,哥倫比亞與日本斷交,1943年11月對德宣戰。

1946年,保守黨人M.奧斯皮納·佩雷斯在美國支持下當選總統(1946~1950在任)大肆迫害自由黨人和勞動人民。1948年 4月,自由黨左翼領袖J.E.蓋坦被暗殺,導致人民武裝起義。1949年保守黨人L.E.戈麥斯·卡斯楚當選總統,執行親美獨裁政策。1950年農民在山區組織游擊隊,多次擊退政府軍的圍攻。1953年武裝部隊司令G.羅哈斯·皮尼利亞發動政變上台,1957年被迫下台。同年自由黨和保守黨達成協定,組成全國陣線,決定從1958年起16年內兩黨輪流擔任總統,共同組閣。此後,國民經濟發展較快。但美國資本大量輸入,控制了哥倫比亞的石油、咖啡和香蕉生產,並操縱哥倫比亞的對外貿易。1974年兩黨協定期滿後,自由黨人連續兩屆當選總統,政局比較穩定。1974年10月政府宣布取消外國公司的石油租讓權。1975年頒布法令,規定對外國銀行、信貸機構等實行 “哥倫比亞化”。1980年 2月7日,哥倫比亞與中國正式建立外交關係。1982年保守黨人貝利薩里奧·貝坦庫爾·夸爾塔斯當選總統,宣布其政府為超政黨的國民政府,並批准了赦免游擊隊的法案,以求通過與反政府武裝力量對話來解決國內和平問題。1984年政府同主要游擊組織達成和平停火協定,1985年 1月開始全國對話;但游擊隊活動仍在繼續。1986年,自由黨人V.B.巴爾加斯當選總統。

現代

哥倫比亞總統烏里韋2002年上台後,採取更強硬的右翼路線。FARC遭該國政府大力圍剿。事源哥倫比亞革命武裝力量於1983年曾殺死烏里韋的父親,烏里韋上台後以打擊哥倫比亞革命武裝力量為首務,拉近了哥倫比亞與美國的距離,美國更大力資助哥倫比亞。從2000年開始,面對政府打擊力度加強,哥倫比亞革命武裝力量開始逐步戰略撤退。左翼浪潮近年在南美洲此起彼落,哥倫比亞是少數目前仍由右翼掌權的國家。

2006年5月28日,哥倫比亞全國計票委員會公布總統選舉的選票統計結果,阿爾瓦羅·烏里韋獲得63%以上的選票,成功連任。

2010年,烏里韋本希望再度透過修改憲法尋求連任,但遭最高法院駁回,他並沒有像查維茲以公投推動修憲,故決定接受,並推薦執政黨總統候選人、前任國防部長鬍安·曼努埃爾·桑托斯代表執政黨參選。同年,桑托斯作為執政中間偏右民族團結社會黨的候選人參與哥倫比亞總統選舉,在6月20日舉行的總統選舉第二輪投票中,桑托斯以高票戰勝在野中間派抉擇綠黨候選人安塔納斯·莫茨庫斯,當選為新一任哥倫比亞總統

自然環境

位置境域

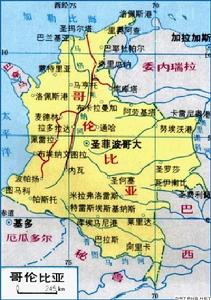

哥倫比亞位於南美洲西北部,東鄰委內瑞拉、巴西,南接厄瓜多、秘魯,西北與巴拿馬相連,北臨加勒比海,西瀕太平洋。國土面積約114.2萬平方公里,居南美洲第4位。哥倫比亞是南美洲唯一擁有北太平洋海岸線和加勒比海海岸線的國家。

哥倫比亞屬於西5區,比台北時間晚13個小時,不實行夏令時。

地形地貌

哥倫比亞地形

哥倫比亞地形哥倫比亞東部為亞馬孫河與奧里諾科河上游支流沖積平原,約占全國總面積的三分之二。全國地形大致分為西部安第斯山區和東部亞諾斯平原兩個部分。

氣候特徵

熱帶雨林氣候為主,北方多以熱帶草原以及乾燥草原為主,由南向北這裡的降水量是逐漸減少的。在熱帶草原氣候為主的大片區域中依舊是擁有著常年的高溫天氣,不過在這個範圍內並沒有南部地區那樣的多雨。赤道橫貫南部,平原南部和西岸為熱帶雨林氣候,向北逐漸轉為熱帶草原和乾燥草原氣候,海拔1000-2000米的山區屬亞熱帶,2000-3000米屬溫帶,3000-4500米屬高寒草地,4500米以上的高山地帶終年積雪。

自然資源

自然資源豐富,煤炭、石油、綠寶石為主要礦藏。煤炭儲量約240億噸,居拉美首位。綠寶石儲量居世界第一位,鋁礬土儲量為1億噸,鈾儲量4萬噸。此外還有金、銀、鎳、鉑、鐵等礦藏。森林面積約4923萬公頃。

哥石油儲量和產量在拉美地區僅次於委內瑞拉、墨西哥和巴西之後居第四位。1999年哥石油儲藏量為23億桶,約占世界石油總儲量的0.2%,占拉美地區總儲量的1.9%。近年來由於勘探量下降,石油儲量持續下滑,2002年石油儲量降至16.32億桶。哥石油主要產區集中在東部平原地區和瑪格達萊納河谷上游和中游,主要包括卡薩納雷省、阿勞卡省、維拉省和梅塔省。

1999年哥天然氣儲藏量約7萬億立方英尺,在拉美地區僅次於委內瑞拉、墨西哥和巴西居第四位,約占全球天然氣總儲量的0.14%,占拉美地區天然氣總儲量的2.8%。2000年以後,哥天然氣儲量和產量均出現下滑,2002年天然氣儲量為4.2萬億立方英尺,日產量60.3萬立方英尺。

哥天然氣主要產區集中在東部平原地區、瓜希拉省和瑪格達萊納河谷上游和中游。

1998年哥煤炭總儲量為66億噸,占全球總儲量的0.7%,占拉美地區煤炭總儲量的約30%。煤炭是哥產量最大的礦產品,年產量約3000萬噸,約占世界煤炭總產量的0.5%。哥煤炭產區主要在瓜希拉省和塞薩爾省,其中瓜希拉省產煤量占全國總產量一半以上。

哥倫比亞是世界上最大的高檔綠寶石出口國,其出口量占世界總供應量的50%-60%。1998年出口綠寶石超過900萬克拉。

1998年哥倫比亞黃金產量為19噸,居世界第19位,產量約占世界總產量0.7%。2000年哥黃金產量曾達37噸,近兩年有所下降,2002年為20噸。哥黃金主要產區有:科爾多瓦省、安蒂奧基亞省、玻利瓦爾省等,三省黃金產量約占當年全國總產量的96%。

1999年哥白銀產量為7.5噸,約占世界白銀總產量的0.04%。主要產區有:安蒂奧基亞省、科爾多瓦省、卡爾達斯省、玻利瓦爾省等,上述四省白銀產量占當年全國總產量的98%。

1999年白金總產量487公斤,2001年以來產量超過660公斤。主要產區:喬科省和安蒂奧基亞省,1999年兩省白金產量分別為443公斤和42公斤,占當年全國白金總產量的99%。

1999年哥鎳產量不足3萬噸,為鎳鐵礦,約占全球鎳產量的2.4%。2002年產量提高到4萬噸以上,全部用於出口,由總部設在倫敦的南非公司Billiton公司下屬的Cerromatoso公司生產並銷售。

行政區劃

主要劃分

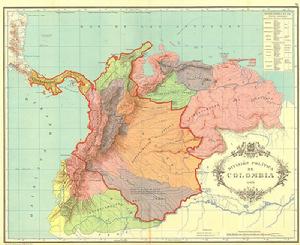

哥倫比亞地圖

哥倫比亞地圖哥倫比亞全國分為32個省。(註:括弧內為該省省會)

哥倫比亞省份分別是:亞馬遜省(萊蒂西亞)、安蒂奧基亞省(麥德林)、阿勞卡省(阿勞卡)、大西洋省(巴蘭基亞)、玻利瓦爾省(卡塔赫納)、博亞卡省(通哈)、卡爾達斯省(馬尼薩萊斯)、卡克塔省(弗洛倫西亞)、卡薩納雷省(約帕爾)、考卡省(波帕揚)、塞薩爾省(巴耶杜帕爾)、喬科省(基布多)、科爾多瓦省(蒙特里亞)、昆迪納馬卡省(波哥大)、瓜伊尼亞省(伊尼里達港)、瓜維亞雷省(聖何塞)、烏伊拉省(內瓦)、瓜希拉省(里奧阿查)、馬格達萊納省(聖瑪爾塔)、梅塔省(比亞維森西奧)、納里尼奧省(帕斯托)、北桑坦德省(庫庫塔)、普圖馬約省(莫科阿)、金迪奧省(亞美尼亞城)、里薩拉爾達省(佩雷拉)、聖安德列斯-普羅維登西亞省(聖安德列斯)、桑坦德省(布卡拉曼加)、蘇克雷省(辛塞萊霍)、托利馬省(伊瓦格)、考卡山谷省(卡利)、沃佩斯省(米圖)、比查達省(卡雷尼奧港)

主要城市

波哥大

首都波哥大

首都波哥大波哥大(西班牙語:Bogotá),1991年至2000年曾名聖菲波哥大(西班牙語:Santafé de Bogotá)是哥倫比亞的首都和昆迪納馬卡省的省會。大多數居民是混血兒。它是哥倫比亞最大的城市,是拉美最大,最現代化的城市之一,也是南美洲發展最快的都市。

波哥大位景色秀麗,四季如春,名勝古蹟眾多,保留著豐富的歷史文化遺產,因此被譽為“南美的雅典”。該城市是一座具有南美特色的歷史文化古城,城內的許多名勝古蹟蜚聲於世。

波哥大在哥倫比亞的行政地位是“首都地區”(Distrito Capital),由中央政府直轄。它是哥倫比亞的一個重要交通樞紐和政治、經濟、文化和工業中心。他有多個大學、高校,以及眾多博物館和名勝,年平均氣溫14℃、四季如春。

麥德林

麥德林是哥倫比亞第二大城市,安蒂奧基亞省首府。地處中科迪勒拉山脈西麓的阿布拉山谷,波爾塞河畔。海拔1541米。年均溫21.5℃,年均降水量1309毫米。四季如春,氣候宜人。該城市是安蒂奧基亞省重要的大學、商業、工業、科技區域,也是節日慶祝和夜生活的好去處,拉丁葛萊美獎獲得者搖滾音樂家胡安尼斯就出生在這裡。

在21世紀初的城市重新獲得活力與工業發展。麥德林開始捷運通勤鐵路的建設,開放發展政策,提高城市安全和改善教育。研究人員在海外發展研究所稱頌的城市,作為一個後華盛頓共識經濟發展的“地方發展狀態”模式的先驅。城市是國際上推廣作為旅遊目的地。它作為高科技中心也一直在發展其高科技產業。

21世紀,隨著麥德林捷運的建設,工業得到發展,安全和教育也得到提高,使之成為旅遊城市。該城市海拔較高,麥德林河穿城而過,向北流淌,造就了溫和的春季氣候,使之獲得了“春城”的美譽。麥德林擁有40多個博物館、美術館和展覽館,已經成為這個城市一道亮麗的風景線,安蒂奧基亞博物館為麥德林最重要的博物館,也是哥倫比亞最知名的博物館,此外,麥德林現代藝術博物館、礦物博物館、麥德林天文博物館、麥德林美術館等也比較受歡迎。

卡塔赫納

在碧波浩淼的加勒比海南端,有一座歷史名城卡塔赫納。它是哥倫比亞北方重要的港口,也是聞名遐邇的遊覽勝地。卡塔赫納始建於1533年,系哥倫比亞古城之一,16世紀中期為西班牙殖民者掠奪南美金銀財富的轉運港和奴隸市場。17世紀初曾為拉美的第三大城市,以後逐漸衰落。1917年以後,隨著馬格達萊納河流域油田的開發再度繁榮。

卡塔赫納既是哥倫比亞北方重要的港口,也是聞名遐邇的遊覽勝地。由於瀕臨大海,卡塔赫納漫長的海岸線,湛藍的海水,金色的沙灘,構成了秀麗迷人的濱海風光,成為旅遊、避暑勝地和會議中心。

國家象徵

國名

哥倫比亞共和國(英語:the Republic of Colombia;西班牙語:La República de Colombia)簡稱哥倫比亞。

國徽

哥倫比亞國徽

哥倫比亞國徽哥倫比亞國徽中心圖案為盾徽。盾面中間是一頂“自由之帽”,象徵自由和解放。盾面上部為兩隻象徵豐饒的羊角,中間一顆紅石榴。哥倫比亞曾稱“新格拉納達共和國”,“格拉納達”在西班牙語中意為“石榴”。盾面下部的圖案描繪哥倫比亞西瀕太平洋,北臨加勒比海的地理位置。盾徽上端為一隻美洲神鷹叼著月桂枝葉花環,象徵國家的獨立和光榮;鷹爪下的綬帶上用西班牙文寫著“自由、秩序”,意為在秩序下實行自由。盾徽兩側各懸掛兩面國旗。

國旗

哥倫比亞國旗啟用於1861年11月26日,國旗呈長方形,長與寬之比約為3:2。自上而下由黃、藍、紅三個平行橫長方形相連而成,黃色部分占旗面的一半,藍色、紅色各占旗面的1/4,黃色象徵金色的陽光、穀物和豐富的自然資源;藍色代表藍天、海洋和河流;紅色象徵愛國者為爭取國家獨立和民族解放而灑下的鮮血。

國花

冬卡特萊蘭——(蘭科)

國言

自由和秩序(英語:Libertad orden)

國歌

《啊!永不朽的光榮》(也譯作《啊,永不褪色的光榮》),由音樂家拉斐爾·努涅斯作詞,奧累斯特·辛迪西作曲。

人口民族

2014年哥倫比亞人口總量為4640萬,是南美洲第二人口大國。波哥大、麥德林、卡利、巴蘭基亞和卡塔赫納這五座城市是哥倫比亞人口主要集中地,哥倫比亞的種族是當地土著印第安人、西班牙殖民者和非洲奴隸混合的結果,產生了混合的印歐混血人群(58%)、白人(20%)、黑白混血兒(14%)、黑人(4%)和印第安—黑人混血兒(3%)。官方語言為西班牙語。多數居民信奉天主教。

政治

政體

根據憲法,哥倫比亞為中央集權國家。立法,行政和司法三權分立,總統由直接產生,為國家元首和政府首腦。議會是國家的立法機構。內閣是政府行政機構,由總統直接領導。實行代議制民主,立法、司法和行政三權分離。

憲法

現行憲法是在1886年憲法基礎上修改而成的,於1991年頒布。新憲法擴大民主參與範圍,並加強司法權力。主要內容有:實行代議制民主,立法、司法和行政三權分立;總統為國家元首兼政府首腦,亦是武裝部隊統帥,由直接選舉產生,不能連任;恢復設立副總統;省市長改為直接選舉產生;保障人身安全、人權以及信仰、結社、勞動、思想和教育自由。2004年11月,哥議會通過了總統連選連任法案;2005年10月,憲法法院批准了該法案。

議會

國會由參、眾兩院組成,行使國家立法權,審批政府財政預算,監督政府工作。本屆國會於2010年7月20日成立,任期4年。參議員102名,眾議員166名,均由直接選舉產生,可連選連任。參議長和眾議長任期1年。現任國會主席兼參議長鬍安·曼努埃爾·科爾索·羅曼(Juan Manuel CORZO Román)、眾議長西蒙·加維里亞·穆尼奧斯(Simón GAVIRIA Muñoz),均於2011年7月就職。

政府

本屆政府於2010年8月組成,現內閣成員為:內政部長費爾南多·卡里略(Fernando CARRILLO),外交部長瑪利亞·安赫拉·奧爾古因(María Ángela HOLGUÍN),財政與公共信貸部長毛里西奧·卡德納斯·聖·瑪麗亞(Mauricio CÁRDENAS Santa María),國防部長鬍安·卡洛斯·平松·布埃諾(Juan Carlos PINZON Bueno),法務部長魯特·斯特利亞·科雷亞(Rute Stella CORREA),農業和農村發展部長鬍安·卡米洛·雷斯特雷波·薩拉薩爾(Juan Camilo RESTREPO Salazar),衛生和社會保障部長亞力杭德羅·加維里亞(Alejandro GAVIRIA),礦業和能源部長費德里科·倫希福(Federico RENGIFO),貿易、工業和旅遊部長賽爾西奧·迪亞斯·格拉納多斯·吉達(Sergio Díaz GRANADOS Guida),教育部長瑪利亞·費爾南達·坎普·薩阿韋德拉(María Fernanda CAMPO Saavedra),住房、城市和國土部長赫爾曼·巴爾加斯·列拉斯(Germán VARGAS Lleras),環境和可持續發展部長鬍安·加夫列爾·烏里韋(Juan Gabriel URIBE),信息技術和通訊部長迭戈·埃內斯托·莫拉諾·維加(Diego Ernesto MOLANO Vega),交通部長塞西莉亞·阿爾瓦雷斯-科雷亞·格倫(Cecilia ÁLVAREZ-CORREA Glenn),勞動部長拉斐爾·帕爾多(Rafael PARDO)和文化部長瑪麗亞娜·加爾塞斯·科爾多瓦(Mariana GARCÉS Córdoba)。

司法

最高法院、行政法院、憲法法院、高級司法委員會和總檢察院組成哥司法體系。最高法院是最高司法機關,由23名大法官組成。國家行政法院和憲法法院分別由26名和9名大法官組成。高級司法委員會由13名大法官組成。各法院院長均由大法官選舉產生,任期一年。總檢察院屬哥司法系統的組成部分,但享有行政和預算自治權。最高法院院長魯斯·迪亞斯·魯埃達(Ruth DIAZ Rueda),憲法法院院長鬍安·卡洛斯·埃納奧·佩雷斯(Juan Carlos HENAO Pérez),總檢察長愛德華多·蒙特亞萊格雷·利內特(Eduardo Montealegre Lynett),國家總監察長桑德拉·莫雷利·里科(Sandra MORELLI Rico)。

政黨

全國主要政黨如下:

•民族團結社會黨(Partido Social de la Unidad Nacional):2005年成立,黨的創始人為胡安·曼努埃爾·桑托斯·卡爾德龍(Juan Manuel SANTOS Calderón)。簡稱“U”黨,議會第一大黨。該黨在參議院有28個議席,在眾議院有47個議席。該黨綱領強調代表廣大民眾利益,尊重政治發展多元化,重視社會民主建設,監督政府機構,鞏固民主憲政,推動建設公正、自由、繁榮的國家和社會。現任黨主席西蒙·加維里亞·穆尼奧斯(Simón GAVIRIA Múñoz)。

•保守黨(Partido Conservador):哥主要傳統政黨。1849年成立。1987年曾易名為社會保守黨,1992年改回原名。現有黨員160萬。主張維護民族獨立和國家主權,發展民族經濟和意識形態多樣化。黨主席費爾南德·阿勞霍·佩爾多莫(Fernando ARAUJO Perdomo)。

•自由黨(Partido Liberal):19世紀40年代成立,哥主要傳統政黨。現有黨員400萬左右。主張維護國家主權,發展民族經濟和實行政治及經濟改革。1989年6月,該黨加入社會黨國際。哥獨立以後,該黨與保守黨輪流執政。黨主席拉斐爾·帕爾多·魯埃達(Rafael PARDO Rueda)。

•民族統一黨(Partido Integración de la Nación):2009年11月成立。該黨在2010年3月的議會選舉得票位居第四。黨主席安赫爾·阿利里奧·莫雷諾(Ángel Alirio MORENO)。

•激進變革黨(Partido Cambio Radical):成立於1998年。黨主席卡洛斯·費爾南多·加蘭·帕瓊(Carlos Fernando GALÁN Pachón)。

•民主變革中心黨(Polo DemocráticoAlternativo):2006年成立。該黨為哥倫比亞左翼政黨代表,主要支持力量為工會、企業行會和中下階層人士等。主席克拉拉·洛佩斯·奧夫雷貢(Clara LOPEZ Obregón)。

•綠黨(Partido Verde):2009年9月成立。在2010年哥舉行的總統選舉中,該黨候選人安塔納斯·莫克庫斯得票率位居第二。總書記路易斯·愛德華多·加爾松(Luis Eduardo Garzón)。

政要

現任總統伊萬·杜克。2018年6月17日,在總統選舉第二輪投票中獲勝,當選新一任哥倫比亞總統。

經濟

概況

20世紀80年代後,國內生產總值一直保持3%~6%的增長速度。1999年,受亞洲金融危機等影響,經濟陷入60年來最嚴重的衰退。2000年經濟開始復甦,之後,一直保持低速增長。2003年增速加快,建築業持續增長,電力需求加大,金融業勢頭良好,貸款和私人投資增加,傳統產品出口擴大。

桑托斯政府繼續將施政重心鎖定在經濟和社會發展領域,把礦業、建築業、農業、基礎設施和產業創新作為拉動經濟成長和就業的五大動力。進行礦業權益金分配改革,實行稅制改革,加強匯市調控,抑制本幣過度升值,增強出口競爭力。經濟復甦勢頭進一步鞏固。2012年經濟成長4%。

農業

哥倫比亞歷史上是以生產咖啡為主的農業國。2010年農牧林漁業產值274230億比索。2010年咖啡產量53.52萬噸。2011年咖啡產量46.85萬噸。 長期以來近海、遠洋及淡水漁業皆發展落後,養殖業也不發達。

旅遊業

哥是拉美重要的旅遊中心之一,旅遊業較發達。2011年,外國遊客158.22萬人,同比增長7.2%。主要旅遊區有:波哥大、卡塔赫納、麥德林、卡利、聖瑪爾塔、聖安德烈斯、巴蘭基亞和庫庫塔等。

礦業

以開採石油和煤為主,是拉丁美洲主要產金國,鉑產量居世界第四位,綠寶石產量居世界首位。

哥倫比亞是世界第10大煤生產國、第4大出口國。還分別是世界第六大鎳礦及白金生產國。

哥倫比亞是頂級祖母綠的代名詞,該地所產的祖母綠,顏色濃艷,每年出產數以千萬美元計的祖母綠到世界各地的市場,占全球的祖母綠市場的一半。

哥倫比亞古稱黃金國,初估黃金儲量約1,230萬噸,名列世界10大產金國。主要產區在Choco省及Antioquia省,目前已開採者尚不及儲量8%,也是急需外國技術的投資缺口。

工業

發展較快,其產值已占國內生產總值的五分之一以上。以製糖、咖啡加工、紡織為主的輕工業占工業總產值的70%以上,還有冶金、機器製造、汽車裝配、水泥、化學、煉油、石油化工等。旅遊業有較快發展。輸出以咖啡為大宗,占出口總額的50%以上;次為煤、黃金、石油、香蕉、貴金屬以及紡織品、服裝、水泥等。花卉出口次於荷蘭居世界第二位。進口機器設備、車輛、工業原料和食品等。交通運輸以公路為主,航空運輸亦較發達。 汽車市場約43%系國產、57%系進口汽車,中國大陸、日本、印度及美國車款較受歡迎,車型中轎車占52%,休旅車占37%。雷諾在當地設有汽車零件組裝廠,出口成車及車殼至墨西哥,在由墨西哥二次組裝精加工,最後賣入美國。2013年哥國會通過對於進口電動車及充電站之降稅措施。該降稅措施包含對於每年750部電動車及每年100座充電站享零關稅進口之優惠;另對於每年750部油電混合車享5%之低關稅進口。此一政策批露後中國大陸由政府主導下比亞迪的汽車和電動車已經較大幅度出現在當地街頭。

財政金融

哥倫比亞比索

哥倫比亞比索2011年,哥政府公共預算818.33億美元,財政赤字66億美元,公共債務總額427.69億美元,同比增長8.15%,外匯儲備323億美元。

對外貿易

哥倫比亞有豐富的自然資源,其主要出口產品包括礦物燃料,油,蒸餾產品,寶石,林產品,紙漿和造紙,咖啡,肉類,穀物和植物油,棉花,油料,糖和糖果,水果,其他農產品,食品加工,加工魚製品,飲料,機械,電子,軍工產品,航空,船舶,汽車,金屬製品,鐵合金,家庭和辦公用品,化學品及健康相關產品,石油化工,農藥,無機鹽和酸,香料和化妝品,藥品,塑膠,動物纖維,紡織面料,服裝和鞋類,皮革,建築設備及材料,水泥,軟體,等等

對外投資

哥主要投資對象依次為墨西哥、智利、美國、烏拉圭、秘魯、開曼群島和西班牙,主要投資領域為金融和企業服務、水電氣、製造業、旅館業和礦產開發。2011年,哥對外投資82.89億美元,同比增長27.39%。

外國資本

2012年上半年,哥倫比亞吸收外國直接投資78億美元,同比增長18.2%。主要投向石油、礦業、貿易、交通和金融等領域。

文化

風俗

哥倫比亞人

哥倫比亞人在哥倫比亞一鄉下地方,仍然保持著一種古老奇怪的風俗。結婚當晚洞房,新娘的母親要在洞房裡參觀指導。如果新郎做的不對或者不好,丈母娘就有義務給與指導和建議。

哥倫比亞保留有大量西班牙的習俗,特別表現為穿著正統,男人在公共場合穿上衣,扎領帶;婦女外出不穿短褲,甚至不穿便褲。

夏裝是卡利和麥德林市民的標準服飾。天氣炎熱時,主人會請客人寬去上衣,但旅客決不能在參加商務會議或社交活動時不穿上衣,晚間赴宴,宜穿白色襯衫和一套深色的衣服。

按哥倫比亞的商務禮俗,各種場合須穿著保守式樣西裝。但在小城市只須穿襯衫、長褲,打領帶即可。

哥倫比亞也和其他南美各國一樣,凡事喜歡慢慢來,切勿心急。請當地人做一頓飯,也得等上個把小時,據說首都波哥大市郵件也需10天才能送達。簡單的道路工程亦需花費1-2年才能完成。

哥倫比亞人喜愛紅、黃色、禁忌淺色。

全國性的慶典活動是謝肉節,在這一長達3日的慶典上,幾乎所有人都停止工作,參加歡慶活動。慶典開始後,人們頭戴面具,身著各色服裝,到街道和廣場狂歡狂舞,直到灰色星期三的前夜,把用布縫製的巨人型“謝肉節聖人”埋葬,盛大的慶典才告結束。

計程車免小費,行李一件小費20比索。飯店、旅店小費占總費用的10%~15%。其他每次可給10~20比索。

禮儀

禮節禮儀

哥倫比亞人在社交場合與客人相見,一般慣以握手為禮。男人們在進入一戶人家或一群人之中時要與每個人握手,告別時也得一一握手。婦女之間通常不握手,她們緊握對方的前臂。

一般禮儀

在任何生意達成交易之前,哥倫比亞商人總喜歡慢吞吞地思考,喜歡一邊啜飲著哥倫比亞的清咖啡,一邊輕聲地討論問題。

旅客訪問當地主顧時,會立即送一杯咖啡,客人要是不接受,那將被認為是不禮貌。

稱謂與問候

對哥倫比亞人稱呼時要用他們的姓氏加頭銜。熟人之間稱呼名字是常見的,但在開始時對男子應稱先生,對已婚女子應稱夫人,對未婚女子應稱小姐,待他們自己提出要求後,方可改稱名字。

約會與準時

拜會公私單位之前一定要先約會,但也一定會讓您等些時候。因此,時間的安排要寬裕一點。在哥倫比亞各地並非必須做到嚴格遵守時刻,但在較大的城市裡,準時就較為重要。

款待與饋贈

哥倫比亞人不大喜歡邀請客人到家中作客,但一旦被邀請,首次訪問按照慣例須送鮮花給女主人。應邀到哥倫比亞人家裡作客時,如果時間許可,習慣上要在到達前送去水果、鮮花或朱古力之類禮物;如果來不及,事後送也可以,同時該附上一封感謝信。禮品一般不應該是個人用品,除非你與對方非常熟悉。如果是這樣的話,可以給男的送領帶,給女的送香水。

示意動作

當眾打呵欠是不禮貌的。

信仰忌諱

哥倫比亞人絕大多數信奉天主教, 還有少數人信奉基督新教。

哥倫比亞的諾亞納馬人,相信捕殺獵物其神靈將會對捕殺者和其家屬進行報復。為了防止妖魔襲擊,孩子們從小就佩戴保護神象。神象是刻在小木棍上或人形或蟾蜍、蜘蛛等動物形象,以消災避邪。

哥倫比亞新教派“麻袋人”,認為人體右邊作惡多端,是罪惡之源。所以,他們把身體的右半邊從頭至腳用麻袋片遮掩起來(故稱“麻袋人”),左半體裸露在外。無論作任何事情,只用左手,禁用右手。他們最忌諱“13”、“星期五”,並視其為 災難、厄運的數字和日期;最厭惡基督教中傳說的叛徒猶大;因此,他們在每年復活節前的星期六,總習慣焚燒猶大醜像,以示解化痛恨。

在哥倫比亞做搬運工的印第安人中間,廣泛存在著對青春期女孩有種恐懼感。他們認為這時期的女孩是不祥的根源。因此,要被隔離三四年,讓其一個人孤獨地生活在荒野的茅屋中。在這期間,這些搬運工誰也不願見她。因為,在他們的傳統觀念中,認為此時對哪怕是看她一眼的人,都會構成威脅。故要用獸皮製成的大頭巾把她的臉、胸和腳蓋起來,並用帶子捆隹她的手臂和大腿,以不讓她出去“污染”小路或河水,並驅除她身上的邪氣。他們忌諱有人議論鬥牛運動的不好。他們認為:民間傳統的習俗不容他人說三道四,只有不懂禮貌的人才會貶低他們引為自豪的鬥牛運動。他們特別忌諱黑色和紫色。因為這兩種色彩在他們的眼裡都屬於令人懊喪的色彩。

軍事

國防

總統為武裝力量最高統帥。武裝力量總司令部是最高軍事指揮機構。最高軍事諮詢機構為最高國防委員會。

波哥大玻利瓦爾廣場夜景

波哥大玻利瓦爾廣場夜景實行高中生義務兵、普通義務兵和志願兵制三結合的後備役制度。高中生義務兵服役期為1年,普通義務兵服役期為2年。陸、海軍還徵召部分志願兵。哥倫比亞擁有拉美最現代化的裝備。

現任武裝力量總司令弗雷迪·帕迪利亞·德萊昂(Freddy PADILLA de León)上將,陸軍司令奧斯卡·岡薩雷斯·培尼亞(Oscar GONZALEZ Pe a)上將,海軍司令吉列爾莫·巴雷拉·烏爾塔多(Guillermo BARRERA Hurtado)上將,空軍司令豪爾赫·巴列斯特羅斯·羅德里格斯(Jorge BALLESTEROS Rodríguez)上將,國家警察局長奧斯卡·納蘭霍·特魯希略(Oscar NARANJO Trujillo)少將。

軍力

三軍總兵力28.52萬人。陸軍23.75萬,分編為步兵旅、獨立機械化營、別動營、傘兵營和高炮營等。海軍3.46萬人,編為2支艦隊,2個陸戰營和海軍航空隊,1支海軍陸戰隊;擁有各型艦艇90餘艘,其中潛艇4艘,驅逐艦4艘,護衛艦4艘,裝備各型飛機10架。空軍1.31萬人,裝備各型飛機200餘架,其中作戰飛機72架、武裝直升機72架。此外,準軍事部隊(國民警察)14.41萬人。

軍費

2009年,哥國防預算98.5億美元,占政府預算總額13.87%。

指揮體系

憲法規定,總統為武裝力量最高統帥,是國家安全、防務事務的最高決策人。國家安全委員會為最高安全諮詢機構,成員有內政、國防、司法、交通部長、武裝力量總司令、國家安全局長、警察總局局長。最高國防委員會為最高軍事諮詢機構,成員有國防部長、武裝力量總司令、陸軍司令、海軍司令、空軍司令和警察總局局長。國防部為政府中一個部,是最高軍事行政機關。武裝力量總司令部是最高軍事指揮機構,直接對三軍行使軍事指揮權。武裝力量聯合參謀部為武裝力量總司令部的執行機構,由三軍參謀長組成;陸、海、空三軍司令是本軍種最高軍事長官,直接對本軍種負責。總統通過國防部和武裝力量總司令部對全國武裝力量實施領導和指揮。

交通

交通運輸以公路為主。按2000年價格計算,2008年交通運輸業產值115437億比索,占國內生產總值4.11%,同比下降0.01%。

•鐵路:總長3468公里。1992年停止客運。2007年運營車廂749節,機車40台。2008年運營里程1672公里,貨運量5847萬噸。1995年麥德林市捷運建成運營。

•公路:總長16.4萬公里,車輛總數為539萬輛。2005年客運量15657萬人次,貨運量13973萬噸。

•水運:內河可通航里程18225公里。2002年擁有各類內河船隻2003艘;海船23艘,總噸位17.7萬噸;2010年內河貨運量261萬噸,海運貨運量1.31億噸。主要海港有布埃納文圖拉、聖瑪爾塔、卡塔赫納和巴蘭基亞。

•空運:2011年國內客運2150萬人次,同比增長4.8%;國際客運616.1萬人次,同比增長11.5%。國內貨運11.3萬噸,同比增長3.8%;國際貨運47.9萬噸,同比增長11.2%。共有163個機場,其中12個國際機場,飛機1691架。主要機場有埃爾多拉多和普恩特阿埃雷奧。有四家航空公司,阿維安卡是拉美最早成立的航空公司,與17個國家通航。

•管道運輸:現有輸油管道5467公里,多用途管道3106公里。

社會

教育

哥倫比亞現行教育分為3級:初級教育、中等教育和高等教育。普通教育學制為:國小5年,國中4年,高中和職業高中2年;高等教育中,2~3年制為大專和技術學院,4~5年制為大學本科,研究生培訓2~3年不等。著名高等學校有:哥倫比亞國立大學、哈威里亞納大學、安第斯大學、國立師範大學。

二十世紀90年代哥倫比亞政府中等教育階段(611年級)開展的「教育券」計畫(voucher program)。政府將補貼的學費以教育券的形式分發給家庭經濟困難的學生家長,用來支付所選私立學校的學費,緩解了這些學生的學費壓力,保障了私立學校的生源,從而有效地分擔了公立學校的負擔。

哥倫比亞政府對教育券模式的取捨,為解決現實困難作出了有益的嘗試。哥倫比亞教育券的限制性特徵主要體現在以下兩個方面:首先,為了使教育券真正地走入低收入家庭,政府對有權使用教育券的學生應具備的條件作了明文規定:(1)使用教育券的學生必須來自低收入家庭,國小在公立學校就讀,且只有入私立學校者有效;(2)該券向第六年級的學生髮放,每學年結束時,教育券將再次發放,但留級的學生自動退出該計畫;(3)一旦教育券供不應求,將採用電腦派位元的方式。其次,學生所在家庭的經濟狀況由學生居住的地區出示相關證明,符合條件的學生再提交申請。獲得教育券的學生可以在免費的公立學校和參與計畫的私立學校之間作出選擇,如果學費高於教育券的面值,將由學生自行支付差價,反之,如果學費低於教育券面值,多餘的部分將歸還政府。

科技

哥倫比亞政府的發展戰略強調科學技術是發展的重要因素。哥科技政策的目的是發展和加強進行研究和產生並使用知識的能力,以提高生產部門的競爭力,保證國家生物多樣性和自然資源得到持續發展的使用,以及改善哥人民的生活水平。

在目前,哥有11項國家科技計畫在下列領域內進行中:1.基礎科學,2.社會和人文科學,3.環境和棲息地科學,4.教育,5.保健科學與技術,6.農業科學與技術,7.工業技術發展與質量,8.電子學、通信和信息技術,9.能源和採礦,10.生物技術,11.海洋科學與技術。

哥政府和私營部門最高層領導人共同致力於國家的科學技術發展。這反映在過去幾年內科研經費的急劇增加。通過國家科技體制的若干協調和管理條例,使政府和私營部門人員便於參與有關科技的決策。根據1990年29號法規(科學技術框架)以及一些有關法令(393號法令,584號法令和1991年的585號法令),1991年創建了國家科學技術委員會,並重建了COLCIENCIAS,它隸屬於國家計畫部(前隸屬於教育部)。

國家科學技術委員會是負責國家科技體制的指導和協調的機構。每一部門級的國家科技計畫由部門科技委員會進行協調,負責審批研究、促進和資助政策指導和批准計畫,以及對不同項目分配資源。該委員會通常由接近計畫領域的政府部門部長擔任主席。在另一方面,每一地區級的地區科技委員會負責審批國家級水平以下的地區科技計畫,促進本地區科技活動,為公營和私營部門籌措資金,以及指導將資源配置給地區項目。

媒體

全國約有400種報刊雜誌。主要報紙有:《時代報》,《旁觀者報》,《新世紀報》,《共和國報》。主要雜誌(均為周刊)有:《嚮導》、《新邊疆》、《經濟綜合》、《星期》、《口號》。以上報刊均為西班牙文。

哥倫比亞新聞社是哥最大的私人通訊社,成立於1981年,向全國近20家報紙和電台提供新聞。全國共有582座廣播電台。“國家電台”是唯一國營電台,創建於1940年。“哥倫比亞廣播公司”、“全國廣播公司”和“托德拉爾”電台為較大的三家私人廣播公司,在各地設有廣播發射台和轉播台。電視業始於1954年。

全國共有15家電視台,其中三家為國家電視台和播放台,但一、二台通過契約向私人電視節目製作台和播放台出租,第三台為國家直接管理,播放文化教育等節目。

醫療

哥倫比亞醫療條件和水平參差不齊,因地區、階層、保險種類等各異。其醫療體系主要由公立醫院、私立醫院和各種專業診所組成。一般來說,大城市的居民普遍投保醫療保險,並根據自己的經濟承受能力選擇不同級別的醫院就診。

哥對入境的外國人不強制實行醫療保險。 哥倫比亞醫療條件和水平參差不齊,因地區、階層、保險種類等各異。其醫療體系主要由公立醫院、私立醫院和各種專業診所組成。

哥沒有大規模爆發流行傳染病的案例,靠近北部沿海的熱帶地區曾零星出現登革熱等傳染病。

治安

近年來,哥倫比亞政府推行“民主安全政策”,大力打擊反政府武裝和販毒組織,取得積極成效,整體安全形勢有所好轉。但社會治安仍較差,在首都波哥大等大中城市存在搶劫、偷竊、綁架等犯罪行為。治安在南美中游。

2016年11月24日,哥倫比亞總統桑托斯和該國最大反政府武裝“哥倫比亞革命武裝力量”(簡稱“哥武”)領導人羅德里格·隆多尼奧·埃切韋里24日在哥首都波哥大正式簽署新的和平協定。

體育

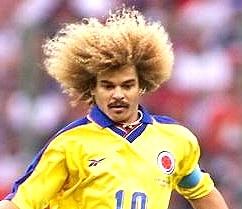

金毛獅王——巴爾德拉馬

金毛獅王——巴爾德拉馬哥倫比亞是輪滑運動員的聖地。國家隊是世界速度輪滑錦標賽一種多年生強國。哥倫比亞傳統運動騎腳踏車在腳踏車的重大比賽都取得了非常好的成績,在棒球比賽中,紮根於加勒比海岸另一項運動,哥倫比亞是世界錦標賽冠軍,拳擊是體育,更多的世界冠軍已經哥倫比亞生產的,哥倫比亞擅長的運動,跆拳道,射擊運動,摔跤,柔道,保齡球,田徑和在舉重有著悠久的傳統。

哥倫比亞由於地理和歷史關係,南美足球一向都是由巴西和阿根廷兩大國壟斷,故哥倫比亞的成績亦遠遜於前兩者。九十年代初是哥倫比亞最輝煌時期,他們在1990年世界盃憑著球星華達拉馬一鳴驚人,歷史性闖入世界盃十六強。1993年哥倫比亞更在世界排名榜上進占第一位,甚為風光。

外交

對外政策

奉行獨立自主、不結盟和多元化的外交政策。實施外交為國內和平進程和經濟發展服務的戰略,努力提高哥的國際地位,創造有利的國際環境。重視同美國的關係,加強同拉美地區特別是周邊國家的合作,鞏固同歐盟的傳統聯繫,增進與亞太國家的交流合作。現任2011-2012年度聯合國非常任理事國。哥現與171個國家保持外交關係。

對外關係

•與中國關係

雙邊政治關係

1980年2月7日,中華人民共和國和哥倫比亞共和國建立外交關係。同年6月和9月,中哥互設大使館。1989年11月,兩國就互設領事館達成協定,中國駐巴蘭基亞領事館於1990年6月開館。2011年12月,雙方就哥在上海設立總領館達成協定。

建交以來,兩國關係穩步發展,各領域交流與合作不斷擴大,在國際事務中保持良好合作。哥政府堅持一個中國政策。

雙邊經貿關係和經濟技術合作

中哥兩國政府自1986年6月在北京召開第一屆經貿混委會以來,已成功舉行了八屆混委會。第八屆混委會於2012年10月在波哥大召開。

文化和教育合作

到2013年5月止,在哥倫比亞設有三所孔子學院、1個孔子課堂。分別是安第斯大學孔子學院、麥德林市孔子學院,豪爾赫·塔德奧·洛薩諾大學孔子學院,和新格拉納達孔子課堂。

•與韓國關係

2012年6月25日,歷經兩年半時間的哥倫比亞與韓國間自由貿易協定談判正式結束。據哥倫比亞政府的數據顯示,兩國貿易額從2002年的3.58億美元增長至2011年的15.1億美元。

•與美國關係

2009年10月30日,哥倫比亞與美國簽署了關於美租用哥軍事基地的協定,協定於即日生效。2012年5月15日,美國哥倫比亞貿易促進協定正式生效,美向哥出口的80%以上的消費品和工業產品、50%以上的農產品從此開始享受免稅待遇。免稅的消費品和工業產品包括農業和建築業設備、建築產品、飛機及零件、化肥、信息技術設備、醫療科學設備和木材等,此前哥倫比亞對美國出口的工業產品徵收7.4%至14.6%的關稅;免稅的農產品包括小麥、大麥、大豆、高質牛肉、醃肉以及幾乎所有水果和蔬菜,根據協定,未來15年內哥倫比亞將取消幾乎所有針對美國農產品的關稅。同時,哥倫比亞還向美國開放規模達1800億美元的服務業市場,包括允許哥倫比亞企業僱傭美國專業技術人員和逐步取消有線電視行業的市場準入限制。

哥倫比亞是拉丁美洲第三大經濟體,美哥兩國經濟互補性較強,貿促協定將使美國商品出口增加11億美元,加上出口帶動其他產業產值增加,將進一步使國內生產總值增加25億美元。2011年,美國向哥倫比亞出口的商品價值達143億美元。

•同歐洲國家的關係

歐盟是哥重要合作夥伴。2012年,哥倫比亞與歐盟簽署自貿協定。西班牙首相拉霍伊、歐盟委員會副主席達哈尼、葡萄牙總理科埃略訪哥。桑托斯總統訪問葡萄牙。

•同拉美國家的關係

與拉美國家保持密切的傳統關係,與各國高層互訪不斷。哥同委內瑞拉、智利簽有雙邊自由貿易協定,同厄瓜多建立自由貿易區。同墨、委簽有三國自由貿易協定。同中美洲和加勒比地區的自由貿易和經濟合作取得顯著進展。哥積極謀求加強同南方共同市場的關係。2011年,哥與智利、墨西哥、秘魯成立“太平洋聯盟”,與智利、秘魯三國聯合股票市場正式運營。

2012年,哥倫比亞同域內國家交往活躍。桑托斯總統先後訪問瓜地馬拉、古巴、哥斯大黎加、宏都拉斯、薩爾瓦多、巴拿馬;奧爾古因外長訪問古巴、海地、委內瑞拉。玻利維亞總統莫拉萊斯、墨西哥當選總統恩里克·培尼亞·涅托、阿魯巴總理哥德弗里德、厄瓜多外長帕蒂尼奧、秘魯外長龍卡利奧洛、蘇利南外長拉金、阿根廷外長齊默爾曼等訪哥。4月,哥成功主辦第六屆美洲國家峰會。

•同亞洲國家的關係

哥重視發展與亞太國家的政治和經貿合作關係。2012年,桑托斯總統訪問中國、新加坡;奧爾古因外長訪問中國、日本、越南。韓國總統李明博訪哥。

•委內瑞拉

2019年2月23日,委內瑞拉總統馬杜羅宣布與哥倫比亞斷交。

旅遊

哥倫比亞的名勝古蹟名揚世界,公元16、17世紀所建的大學、博物館、天文台、教堂等古老建築迄今保存完好。凡是去過哥倫比亞的人都會被當地人民悠閒的生活和友好的態度所折服。偉大的拉丁精神充斥在這個國家的任何一個角落,而那些加勒比沿岸具有殖民地色彩的小城、壯觀的國家公園、宏偉的安第斯山脈和美麗的熱帶雨林。

作為拉美重要的旅遊中心之一,哥倫比亞旅遊資源較發達。哥倫比亞是一個旅遊國家,境內有十分豐富的旅遊資源,名勝古蹟名揚世界,是世界最美的土地之一。哥倫比亞的地貌多變,山河壯麗,這裡既有純美的熱帶海灘和茂密的雨林,也有山頂被皚皚白雪覆蓋的安第斯山脈和鬱鬱蔥蔥的咖啡種植園,還有著被列入世界文化遺產的名城喀他赫納和熱鬧繁華的首都波哥大。在哥倫比亞的喀他赫納和波哥大有不少服務和設施一流豪華大酒店。

景區

聖奧古斯丁考古公園雕像

聖奧古斯丁考古公園雕像主要旅遊區有:卡塔赫納、聖瑪爾塔、波哥大、聖安德列斯和普羅維登西亞群島、麥德林、瓜希拉半島、博亞卡等。哥倫比亞的名勝古蹟名揚世界。公元16世紀、17世紀所建的大學、博物館、天文台、教堂等古老建築保存完好。

波哥大市中心的一座著名廣場是以民族英雄西蒙·玻利瓦爾的名字命名的。廣場中央聳立著博利瓦爾騎著駿馬的高大雕像,四周裝有帶彩燈的噴泉,每到夜晚,彩燈大開,泉水四射,流光閃爍,五彩繽紛。廣場四周聳立著形態各異的雄偉建築。富麗堂皇的聖卡爾洛斯宮,是一座已有300多年歷史的古老建築,曾後先後作為聖菲皇家圖書館和獨立後的國家總統府。當年博利瓦爾曾在宮內居住過,院內有他親手栽種的胡桃樹,1828年9月25日,他為躲避一次暗殺,曾從臨街的窗戶一躍而下,逃到聖阿古斯丁河石橋下隱藏了兩個小時才幸免於難,在這扇窗戶上,還懸掛著記載此事經過的木牌。坐落在傅利瓦爾雕像後面的國會大廈,修建在波哥大建城時的遺址上,內有反映奴隸獲得自由時狂歡場面的大型壁畫,橢圓形玻璃大廳是舉行隆重宴會的地方,大廈建築式樣別致,格外引人注目。

哥倫比亞波古老教堂眾多,有著名的聖伊格納西奧教堂、聖弗朗西斯科教堂、聖克拉拉教堂、貝拉克魯斯教堂等。聖伊格納西奧教堂建於1605年,教堂內擺設在祭台上的一件件金製品,製作精美、巧奪天工,是出自古代印第安人之手的稀世珍品。

形象

哥倫比亞發布了新的國家品牌形象和口號“The Answer is Colombia”,由Sancho BBDO和BBD聯合設計,而JWT(智威湯遜)、RepGrey和MEC負責廣告推廣。哥倫比亞的是一個以多樣性著稱的國家,在設計哥倫比亞的國家品牌形象的時候,一直想準確和著重地強調反映這一點。

哥倫比亞發布新國家品牌形象標識的主logo是幾個顏色明亮的幾個圖形圍著“CO Colombia”堆在一起,其中“CO”尤為突出,“CO”代表的是哥倫比亞的頂級國家域名“.co”。

景點

哥倫比亞黃金博物館

哥倫比亞黃金博物館坐落於首都波哥達市聖坦拉斯公園東側的一片綠樹叢中,是世界上收藏黃金器物最多的地方,館內收藏著26000多件價值無法估量的古代印第安人使用過的金器,還有許多玉石製品,還珍藏著世界上最大的翡翠。哥倫比亞黃金博物館再現了印第安人早年的文化和鬥爭的歷史。黃金博物館裡的這些陳列品,有著不平凡的歷史。歷史上,哥倫比亞是盛產黃金的國家,是傳說中的黃金之國,早在2000多年前就盛產黃金。

據統計,從16世紀初到19世紀末,哥倫比亞年產黃金平均約3500公斤,在整個西半球居第一位。展品中有各種造型美觀的裝飾品,從頭上戴的金簪,到脖上戴的項鍊;從串掛在鼻孔上的鼻環,到戴在手腕上的手鐲;從掛在胸腹前的方形金片,到保護男人腹部的飾物,應有盡有。參觀博物館的重頭戲,是頂樓龐大的貴重物品室,每一次只允許20個人入內,這是一間完全黑暗的房間,但當燈光打開,室內一萬兩千多件黃金物品霎時光芒奪目,身後的印地安音樂伴隨傳出,此時才真能感受當初黃金印加帝國的神秘與真實。

西帕基拉鹽礦大教堂

西帕基拉鹽礦大教堂坐落於哥倫比亞昆迪納馬卡省的山下面,臨近城市西帕基拉(Zipaquirá),距離波哥大約50公里,是一座地下羅馬天主教堂。這座地下教堂被認為是哥倫比亞最偉大的建築之一,深受遊客歡迎,也是當地信徒朝聖的必到之地。

上個世紀九十年代,當地政府處於安全考慮關閉了這座鹽礦,並將其改建成目前的地下教堂。西帕基拉鹽礦大教堂被哥倫比亞人視為世界第八大奇蹟,十分宏偉,被譽為巴倫比亞最知名、最具成就感的建築,享有“現代建築寶石”的美譽。這座教堂不僅是重要的宗教聖地,還是重要的民族文化遺產,是哥倫比亞人的智慧結晶。教堂內有4殿,各長120米,高74米,共有14根柱子,柱子、神龕、畫像等皆在鹽礦石上雕成,堪稱一地下建築奇觀。除此之外,還可觀賞鹽礦牆壁、壁畫、礦工雕塑、禮拜堂、神像、地下商場、鹽礦石工藝品、苦難點、坑道等。

桑塔瑪瑞亞鬥牛場

從16世紀開始,哥倫比亞開始盛行鬥牛,當哥倫比亞獨立後,這項傳統被保存了下來,成為人們生活的一部分。想要在哥倫比亞觀賞精彩的鬥牛,就需要去波哥大的桑塔瑪瑞亞鬥牛場。

桑塔瑪瑞亞鬥牛場坐落於哥倫比亞首都波哥大,建成於1931年,由當時的農民桑塔瑪瑞亞捐贈自己的土地而建立(Ignacio Sanz de Santamaria),因而鬥牛場以其名字命名。鬥牛場可容納14500人觀賞比賽,每當到了比賽的日子,這裡就會人山人海,人們為鬥牛士歡呼。在鬥牛場的外部有一尊佩佩·卡塞雷斯(Pepe Cáceres)的雕塑,佩佩·卡塞雷斯為哥倫比亞至知名的鬥牛士,被認為是哥倫比亞最傑出、最優秀的鬥牛士,人們都對其崇敬不已。

玻利瓦爾廣場

玻利瓦爾廣場在波哥大市中心,原名中心廣場。1536年西班牙殖民者來到這裡,瘋狂屠殺印第安人,並把他們趕出了家園。1538年西班牙統治者開始在這塊灑滿印第安人鮮血的土地上興建波哥大聖菲城。如今的玻利瓦爾廣場上仍然殘留著當年造城的遺蹟。1819年大哥倫比亞共和國成立後,為了紀念共和國的締造者、拉丁美洲的解放者玻利瓦爾,將中心廣場改名為玻利瓦爾廣場。

玻利瓦爾是拉丁美洲著名的軍事家、政治家。1810年玻利瓦爾組織的武裝起義隊伍,將西班牙總督趕出委內瑞拉,他成為美洲獨立解放的旗手。波哥大玻利瓦爾廣場上矗立的神采飛揚的玻利瓦爾雕像,是由義大利著名雕刻家皮耶特羅·泰內拉尼精心製作的。雕像前,常有人們敬獻的鮮花。廣場四周形態各異、風格不同的建築,雄偉壯觀。雕像周圍有四個飾著彩燈的噴泉,夜晚,廣場上燈火輝煌,噴泉噴出的水柱水花四濺,整個廣場絢麗多彩。

拉斯拉哈斯教堂

拉斯拉哈斯教堂坐落於哥倫比亞納里尼奧省伊皮亞萊斯,身處由瓜伊塔拉河所形成的峽谷之中,為世界上唯一的山谷教堂,名字源於一種頁岩沉積石,被譽為世界上最美麗的教堂之一。

拉斯拉哈斯教堂建造於1916年,是一座羅馬天主教教堂,為哥特復興式建築,關於教堂的建造還有一個故事。1754年的時候,美國人瑪麗亞·穆埃塞斯(Maria Mueces)和其聾啞的女兒在一場暴風雨中被困山谷,她的女兒令人意外的竟開口說話,說“朋友們在呼喚我”,並且看到了聖母瑪利亞在一塊石頭上顯靈,最後她們在一塊大衝擊岩石上被發現救起。第一座建在山谷的教堂建成於18世紀,在1802年的時候被替代,目前的教堂建造於1916年,在深邃的峽谷中高高矗立,高100多米,50米高的橋樑連線了教堂和峽谷邊緣。

蒙波斯的聖克魯斯歷史中心

蒙波斯的聖克魯斯歷史中心是主水域沿岸的一個典型的殖民小鎮,對今日國家的完整扮演了重要的經濟和戰略角色。蒙波斯於1540年建立於馬格達萊納河河岸旁,在西班牙統治南北美洲時扮演著一個十分重要的角色。從16世紀至19世紀這個城市逐漸發展到跟河流平行,一些主要街道都擔當著河堤的作用。其建立時與城市周圍景觀和諧地融合。

現在大部分建築物仍保留原來的使用目的,提供了一幅西班牙殖民地的特殊的畫面。蒙波斯三個廣場的每一個都由一座教堂裝扮著,除了那些宗教的紀念碑外,這些教堂是當地歷史的主要見證。在十七世紀至十九世紀的許多形式的磚房有露台和瓦頂,窗戶由金屬花格所裝飾。

雖然許多建築都被當地居民所占用,這些建築物與建於十七世紀以後的一排排商店相比鄰。這座城市中更為舒適的房屋由榛木和圓塊和茅草頂棚構成,整體布局協調並細膩。

![哥倫比亞[哥倫比亞共和國] 哥倫比亞[哥倫比亞共和國]](/img/2/084/nBnauM3X2ADO3cjN3QjMxADO1UTM1QDN5MjM5ADMwAjMwUzL0IzLyAzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLzE2LvoDc0RHa.jpg)