劇情簡介

艾格尼絲(哈里特·安德森 Harriet Andersson飾)、瑪麗亞(麗芙·烏曼 Liv Ullmann飾)和卡琳(英格里德·圖林 Ingrid Thulin飾)雖然是三姊妹,各人內心卻有著積重難返的隔膜和疏離。艾格尼

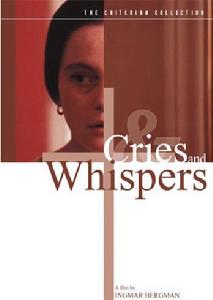

吶喊與低語

吶喊與低語瑪麗亞是最得母親寵愛的孩子,因此遭到姐妹的嫉妒。她的感情生活處理的一塌糊塗,在丈夫和情人之間徘徊周旋。她對愛越是擁有,就越是貪婪。

卡琳的生活更是充滿壓抑。和丈夫的關係陷入僵局,令她沉淪於自虐。

和好的願望太過遙遠,她們想擺脫生活的陰影,重新拉近彼此的心,卻發現隔膜似乎不可打破。

獲獎情況

1974年 奧斯卡(美國電影學院獎) 最佳攝影 斯文·尼科維斯特

1973年 坎城電影節 技術大獎 英格瑪·伯格曼

1973年 美國國家評論協會獎(NBR Award) 最佳外語片

幕後製作

《吶喊與低語》被認為是伯格曼最偉大的電影,這部電影史上最令人深省的作品之一淋漓盡致地表現了人性深處的痛苦、自私和無奈。影片拍攝於1971 年,此時的伯格曼已否定了上帝的存在,由對上帝的質疑轉向了對人的本質的質疑。伯格曼發揮了一貫的將電影人物推向極端的風格,諸如影片中出現的女子自殘舉動以及歇斯底里的呼喊,通過這種極端將情節推向高潮。作品藉助背景音樂的魅力調動情感,為人物的複雜關係和心靈獨白的闡釋做了註腳。片中,瑪麗雅與卡琳貌似和解的一幕,伯格曼在這裡巧妙地避開了她們的"細語"(這段場景並沒有用對白表現),而是代之以黑暗中幽然響起、如泣如訴的巴赫大提琴組曲"薩拉班德 "。

《吶喊與低語》來自瑞典音樂批評家內夫·弗里契對莫扎特第21首鋼琴協奏曲的評論,伯格曼說這篇評論"聽來仿佛耳語和呼喊"。《吶喊與低語》中的每一個人物都被困在一張複雜的情感之網裡,"吶喊"同諸如痛苦、憤怒、無力、孤獨、內疚與窒息的情感狀態相關,而與之相對照的"低語"則與溫柔、寬容、愛與憐憫的情感聯繫在一起。

三個伯格曼的御用女演員表演都精彩非凡,攝影極為優美,顏色運用異常考究。《吶喊與低語》所刻畫的四個女人中的每一個人物及其個性都經過了獨特的勾勒,四個女人中的每一個都有夢幻性質的主觀閃回,以便讓觀眾進一步了解人物的情感與動機。影片的每一段落均以一個女人面無表情的臉部特寫開始,主人公臉部的特寫鏡頭以其獨特方式冷峻地傳達出人與人之間肉體與靈魂的隔膜。

《法蘭西晚報》稱讚這部伯格曼的第31部影片是"傑作中的傑作",法國著名導演特呂弗也稱這部影片是"戰後電影史上少見的傑作"。此片獲得包括1973年坎城電影節最佳技術大獎、1973年紐約影評人協會最佳影片、最佳導演、最佳劇本、最佳女演員在內的多項大獎。

導演介紹

英格瑪·伯格曼1918 年7月14日生於瑞典烏普薩拉,是宮廷牧師之子。先在業餘劇團、後在哥特堡、赫爾辛堡以及斯德哥爾摩皇家劇院擔任戲劇導演。他是瑞典著名的電影、電視劇兩棲的導演,傑出的電影劇作家,現代電影“教父”,“作者電影”最典型、最卓越的代表。當地時間2007年7月30日在他的最後定居地法羅仙逝,享年89 歲。

英格瑪·伯格曼的作品一生創作過50多部作品,其中《處女泉》、《杯中黑影》、《呼喊與細語》和《芬妮與亞歷山大》於1960年、1962年、1972年和1982年先後奪得奧斯卡最佳外語片獎。《夏夜的微笑》、《第七封印》、《女人的期待》、《野草莓》、《魔術師》、《處女泉》和《杯中黑影》則讓他在柏林、坎城和威尼斯等歐洲三大電影節各有斬獲。