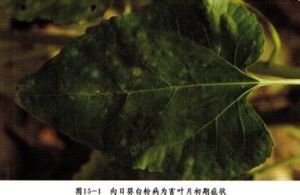

為害症狀

主要為害葉片,在葉面上形成一層污白色的粉斑,後期病部長出許多黑色小粒點,即病原菌的閉囊殼,發病重的,檀株較矮,籽粒不飽滿。病原特徵

中國北方主要是Sphaerothecafuliginea(Schlecht.)Poll.稱蒼耳單絲殼,國外普遍發生的是ErysiphecichoracearumDC。 向日葵白粉病

向日葵白粉病傳播途徑

病菌以閉囊殼在病殘體上越冬。翌春5~6月放射出子囊孢子借氣流傳播,進行初侵染,落到葉面上的子囊孢子遇有適宜條件,發芽產生侵染絲從表皮侵入,在表皮內長出吸胞吸取營養。葉面上匍匐著的菌絲體在寄主外表皮上不斷擴展,產生大量分生孢子進行重複侵染。分生孢子在10~30℃均可萌發,20~25℃最適。生產上遇有16~24℃,相對濕度高易發病,栽植過密,通風不良或氮肥偏多,發病重。發病因素

(1)種植密度大、通風透光不好,發病重,氮肥施用太多,生長過嫩,抗性降低易發病。(2)土壤黏重、偏酸;多年重茬,田間病殘體多;氮肥施用太多,生長過嫩;肥力不足、耕作粗放、雜草從生的田塊,植株抗性降低,發病重。

(3)種子帶菌、肥料未充分腐熟、有機肥帶菌或肥料中混有本科作物病殘體的易發病。

(4)地勢低洼積水、排水不良、土壤潮濕易發病,溫暖、高濕、多雨、日照不足易發病。

防治方法

農業防治

(1)播種或移栽前,或收穫後,清除田間及四周雜草,集中燒毀或漚肥;深翻地滅茬,促使病殘體分解,減少病原和蟲原。(2)和非本科作物輪作,水旱輪作最好。

向日葵白粉病

向日葵白粉病(3)選用抗病品種,選用無病、包衣的種子,如未包衣則種子須用拌種劑或浸種劑滅菌。

(4)育苗移栽,播種後用藥土覆蓋,移栽前噴施一次除蟲滅菌劑,這是防病的關鍵。

(5)適時早播,早移栽、早間苗、早培土、早施肥,及時中耕培土,培育壯苗。

(6)選用排灌方便的田塊,開好排水溝,降低地下水位,達到雨停無積水;大雨過後及時清理溝系,防止濕氣滯留,降低田間濕度,這是防病的重要措施。

(7)土壤病菌多或地下害蟲嚴重的田塊,在播種前撒施或溝施滅菌殺蟲的藥土,

(8)施用酵素菌漚制的堆肥或腐熟的有機肥,不用帶菌肥料,施用的有機肥不得含有植物病殘體。

(9)採用測土配方施肥技術,適當增施磷鉀肥,加強田間管理,培育壯苗,增強植株抗病力,有利於減輕病害。

(10)及時防治害蟲,減少植株傷口,減少病菌傳播途徑;發病時及時清除病葉、病株,並帶出田外燒毀,病穴施藥或生石灰。

(11)嚴格檢疫,嚴禁從病區調種,防止病害擴散至無病區。

(12)收穫後注意清除病殘體、深翻曬土,增施磷鉀肥,並對土壤進行消毒處理,減少侵染病菌源。

化學防治

種子滅菌:(1)75%百菌清可濕性粉劑1000倍液浸種2小時,沖淨後催芽播種。

(2)用種子重量0.5%的25%甲霜靈可濕性粉劑拌種。

噴施用藥:

(1)播種前曬種l~2d,並用以種子量0.5%的40%菌核淨可濕性粉劑拌種驅避地下病蟲,隔離病毒感染,加強呼吸強度,提高種子發芽率和出苗率。

(2)發病初期可用1:1:160倍式波爾多液或15%粉銹寧可濕性粉劑800-1000倍液或50%苯菌靈可濕性粉劑1000-1500倍液噴施防治。