背景

1920年總督府發布改革地方制度,宣稱實施“地方自治”。但是藉口台灣一向沒有實施地方自治的經驗,民眾的知識不足,社會情況有所未逮,因而暫時實施所謂的“變通的自製”。將全台灣分為5州、47郡、3市、5支廳、363街莊、18區。但是沒有明確定州、市、街莊為法人。州知事、市尹和街莊長都是官派,在上級的監督下辦理交辦的事。州、市、街莊各設協定會,議員都是官選,任期兩年。各級協定會分別由州知事、市尹、街莊長召開,議員只能對詢問案提出意見以及附議各項預算,沒有議決權、行政監察權和建議權。即使協定會有任何決議,行政長官可以任意變更。這樣的議會只是徒有形式而已。經過

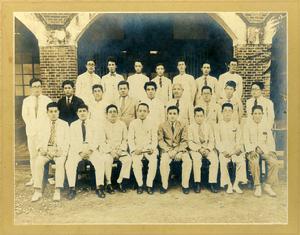

台灣地方自治改革運動的領導者——台灣地方自治同盟台北分部

台灣地方自治改革運動的領導者——台灣地方自治同盟台北分部由於民眾黨日漸“左傾”激進,黨中穩健派人士於1930年8月17日另外成立了“台灣地方自治聯盟”。繼續辦講演會,聽眾累計約有2萬人。同時也寫信給各個協定會的議員,勸他們不再接受官廳的委任,也鼓勵另聯盟各地的成員和民眾到協定會旁聽其開會情形。

民眾黨也多次向總督府提出改革建議,起初都是遭拒絕,但是時局的推演,終於使總督府阻礙1935年4月,正式發布命令,改革地方制度:明定州、市、街莊為法人;擴大自治立法範圍;廢除州、市預算認可制度;街莊長及其助理人員改為有給職;改設州、市作為議決機關,街莊仍設協定會作為諮詢機構;確立選舉制度,市會和街莊協定會的議員半數民選,半數官派,選舉方式採用有限制選舉,州會議員半數官選,半數由市會和街莊協定會員間接選舉,任期為四年。這樣的制度跟改革運動的要求相去甚遠,自治聯盟發表遺憾聲明。同年11月,舉行第一次選舉,自治聯盟有多數人當選。1938年8月,舉行第四次全島聯盟大會之後,宣布解散。

評價

儘管總督府非常頑固,沒有順應改革運動的要求。但是在整個運動的過程中,通過演講和文字宣傳,把地方自治、普選、參政等民主政治的基本觀念,普及於一般民眾,可以說是近現代台灣社會相當重要的民主政治啟蒙教育及訓練。當新的地方自治制度實施之後,通過民選部分,為各級議會注入不少新鮮血液,受過新式教育的社會精英成為議會的主幹,成為拓展台灣人民的參政渠道。這可以說是改革運動所獲得的實際成果。台灣地方自治聯盟

台灣地方自治聯盟同仁與來訪的日本友人合影

台灣地方自治聯盟同仁與來訪的日本友人合影