簡介

古羅馬法諺有雲,不知法律不免責。

古羅馬法諺有雲,不知法律不免責。所謂古羅馬法,指古羅馬奴隸制國家的全部法律,存在於古羅馬奴隸制國家的整個歷史時期,奴隸主為了維護其階級統治,將現行法規加以系統整理,並用彙編形式固定下來,藉以維持其統治地位,當時先後編出《查士丁尼法典》、《欽定法學階梯》、《學說匯篡》和《新律》等部彙編,中世紀稱之為《國法大全》,其卷浩繁,內容豐富,是歷史上一部最完備的成文奴隸制法典,標誌著羅馬法本身發展到達最發達,最完備階段,是研究羅馬法的基本依據和極為寶貴的文獻立法資料。

一切公法和私法的淵源

信用證起源於古羅馬法,該法明確了商品與貨幣交換過程

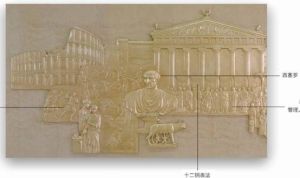

信用證起源於古羅馬法,該法明確了商品與貨幣交換過程古羅馬法是奴隸制社會最發達、最完備的法律體系,對後世以私有制為基礎的各時代的法律產生了深遠影響,在世界法制史上占有重要地位。其中制定於公元前451年至公元前450年的十二銅表法是世界上現存較為完整的最早的成文法典,被古羅馬人稱為“一切公法和私法的淵源”。該法被銘刻在十二塊銅板上,並公布在羅馬廣場上。十二銅表法是古羅馬法發展史上的一個里程碑,它總結了前一階段的習慣,並為羅馬法的發展奠定了基礎。古羅馬法所確立的一些基本原則,如法律面前人人平等、契約自由、私有財產不可侵犯,仍為後世法律所沿用,具有極其深遠的影響。

與發達的法律制度相適應,羅馬法學十分繁榮昌盛,在人類歷史上首次出現了職業化的法學家集團、法律學校、法學派別。西塞羅(公元前106-前43年)是古羅馬共和國末期著名法學家。在古羅馬共和制向帝制轉變的過程中發揮了他的獨特作用,在他的理論和實踐的影響下,法律在古羅馬國家中發揮了巨大的作用,而他的名言“行政官是說話的法律,法律是無聲的行政官”更是給後世留下了寶貴的遺產。

古羅馬法

古羅馬法

羅馬法劃分為四類

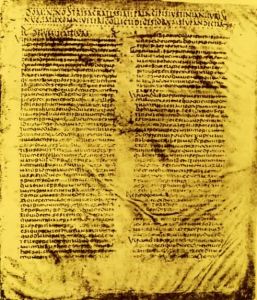

古羅馬法以成文法為主要形式,《法國民法典》 古羅馬《學說會纂》

古羅馬法以成文法為主要形式,《法國民法典》 古羅馬《學說會纂》羅馬法學家從不同角度,將羅馬法劃分為四類:公法和私法;成文法和不成文法;市民法,萬民法和自然法;市民法和長官法。關於羅馬法的種種分類方法,在歷史上有可借鑑之處,發生過重大影響。其中羅馬私法的基本制度最為完備,將羅馬私法的結構和體系分為人法,物法和訴訟法三部份,人法是關於人的權利能力和行為能力,人的法律地們,各種權利的取得和喪失以及婚姻家庭關係等方面的法律,人法的基本任務是鞏固社會上各階級的不同地位,確保奴隸主對奴隸的統治,同時也調整自由民內部的社會關係和財產關係。羅馬法律中的人法將權利主體分為自然人和法人。在古化羅馬,自然人的含義有二,一是生物學上的人,包括奴隸在內,二是指享有權利並承擔義務的主體,不包括奴隸,在法律上奴隸被視為物件,不是權利主體。古化羅馬沒有形成完整的法人制度,也沒有產生法人的概念和術語,根據市民法的規定,法律上發生的關係均屬個人關係。到了共和國時期,開始承認某些特種團體享有獨立的人格,各種具有獨立人格的團體大量湧現。

今日歐洲法庭判案最重要的三大依據

在古羅馬帝國時期,法學界非常活躍,先後出現了五大法學家,對法律及法制進行深入的研究、探討和和解釋,皇帝都通過立法表示,這些法學家的法律解釋也同樣具有法律效力,要求司法機構在判案時援用。

到了古羅馬帝國的後期,皇帝的權力到了至高無上的地位,他的話就成了必須執行的法律。根據不同的內容和形式,可分為皇帝的命令、皇帝所作出的判決、皇帝回答下人的問答、皇帝對官吏們下達的指令。但因為羅馬帝國幾世紀來所積累的各類法律、判例和法律解釋太多太雜,讓判案的法官無從查閱,於是在公元三世紀起,皇帝就開始組織法學家對以往的法律進行清理、彙編,到公元438年狄奧多西二世在位時,便誕生了第一部官方的法律彙編《狄奧多西法典(CodexTheodosius)》。

但大規模的編撰還是在東羅馬帝國時期,皇帝查士丁尼繼位的次年,便任命法學家特利波尼安(Tribonian)等十人組織法律的清理和編撰工作,公元529年編定了在法學史上劃時代的《查士丁尼法典(CodexJustinianus)》。皇帝同時又任命了一個法學專家委員會,以更大規模地整理法庭判例,於公元533年完成了《判例彙編(Pandects)》。為便於初學者或法官理解法典與判例,又編撰完成了《法律原理(Institutes)》。這三部偉作一起就是後人稱之為的古羅馬的《民法大全(CorpusJurisCivilis)》--法律、判例、法理,正是今日歐洲法庭判案最重要的三大依據。

所以古羅馬法為歐洲法制體系之建立奠定了堅實的基礎,查士丁尼也因此而名垂青史(附註:古羅馬法均用拉丁文寫成)。直到十八世紀,因為受法國大革命自由主義思潮的影響,《拿破崙民法典(CodeNapoleon)》中才在古羅馬民法的基礎上加入了人權思想,拿破崙自己都說:"(我的一切都可能被人摧毀,而)永久無法被人摧毀的,只有我的民法。但歐洲迄今的法制體系,經歷了與義大利文藝復興並列的義大利古羅馬法復興和拿破崙民法對古羅馬法的繼承這兩座高峰,依舊是延續古羅馬法,甚至許多具體的法律條文,都在照搬古羅馬法。

歐洲大陸兩大法律體系

一是羅馬法系(RomanLaw),二是普通法系。

羅馬法系又稱民法法系(CivilLaw)和大陸法系,是古羅馬法和法國民法典以及仿照制訂的其他各國法律的總稱。古羅馬法以成文法為主要形式,《法國民法典》(拿破崙法典)就是根據羅馬法制訂的典型,把羅馬法的原則、民族的慣例和社會準則匯集在一起。國家法律基本上可以歸結為以國家明文制訂並公布實行的條文形式的法,如法律、法令、條約、行政法規、地方或自治法規等。

英美法系又稱英吉利法系和海洋法系,是英國中世紀以來的法律和仿照這種法律制定的美國以及其他國家法律的總稱。公元1066年,征服英國的諾曼第公爵威廉通過國王委派的法官巡迴審判,把原來的地方習慣法有選擇地通過判例的形式而成為通行於全國的普通法。美國除了採用"遵守先例"的原則,還制定了成文憲法。這種以判例法為主要法源並制有成文憲法的法律結構形式為很多西方國家所仿效,如紐西蘭、澳大利亞、加拿大和亞非一些英語國家和地區。

古羅馬法淵源

法人人格否認制度局限於商法近代以來的法人人格否認制度局限於商法,特別是公司法的域屬性,已經干擾了該制度的全面發展,有必要向法人制度初創期尋求理論支持。在古羅馬法中,家庭是重要的法律主體,但通過研究古羅馬家庭財產制度的特點及演化過程會發現,古羅馬家庭中家長權的專橫、家庭作為個人所有權獲取的中介、個人主義對家庭的解構等等方面妨礙了團體人格的生成,這也為早期團體人格的生成提供了生動的“反面教材”,並成為後世法人人格否認制度的古老淵源。學界往往有這樣明示或默示的共識:法人制度之肇始可追溯到古羅馬法時代,但作為法人制度之反面——主要指法人人格否認制度——卻是以近代英美公司法為淵源的。令法人人格否認制度主要服務於商事實踐本無可厚非,但其制度淵源卻也局限於近代商法之視野,令其制度設計自產自銷,不免使人生疑:法人制度自羅馬法肇始已兩千餘年,當真在其制度設計之初只探究制度之正面,問題的另一面令今人無證可考?公司法人人格否認制度,對不加定語的法人們的人格被濫用之情形(這種情況縱然不如公司場合為常見,亦不如公司場合侵害債權人為劇烈,但也是存在的),是否也有足夠的調整力度?

古羅馬法對智慧財產權的理論貢獻

以“物”作為客體範疇

在古羅馬財產權體系中,羅馬人以“物”作為客體範疇,在此基礎上設計了以所有權形式為核心的“物權”制度,建立了以物權制度、債權制度為主要內容的“物法”體系。羅馬財產法體系的構建,是以“物”為基礎的,它主要是有形的物質客體(有體物),也包括無形的制度產物(無體物)。

物質化的財產結構

羅馬法的物與物權制度是一個物質化的財產結構。有體物即為客觀實在之物,自不待言;即便無體物,也具有強烈的“似物性”。無體物本為人們主觀擬制之物,但在羅馬法的物化財產權體系中,這種抽象實體也採取了真實實體的解釋與說明:第一,無體物是以實在之物為對象的財產權利。諸如地上權。用益權等類無體物,無一不是以土地、房屋、牲畜以至奴隸等實在之物為對象的財產權、據記載,羅馬法上的第一個無體物是“praedialservitudes”,即一種田野地役權,包括通行、畜牧、取水等權利,與土地這一有體物有直接聯繫;第二,無體物是與有體物密切相關的抽象物。在羅馬法的歷史上,“物”(thing,res)的概念始於對有體物的抽象,而無體物(resincorporales)的說法也是基於與有體物的分類。查士丁尼做出一種強烈的暗示,無體物存在著有體的“對等物”(counterpart)。另一關聯性表現為,無體物與有體物一樣,都能以金錢為評價,即兩者都是一種財產利益。

羅馬法上的財產權

其對象主要是體現為物質財富的有體物。實物形式是有體物存在的惟一形式,因此有體即意味著有形。在羅馬法時期,“諸如瓦斯、電力這類物質並不為羅馬人所知,至少羅馬人不知道它們可以作為經濟客體並因而可成為權利的標的。”將有體物的客觀實在性理解為實體性,顯然是古羅馬社會生產力和人們認識能力的局限。此外,作為“非物質財富”的無體物,說到底只是財產權利本身,它作為分配資源的社會工具的一種制度產品,顯然有別於近代社會基於智力勞動所創造的知識產品。從社會財富的角度來看,制度產品的價值是分配財富,而知識的價值則直接構成財富。因此,羅馬法所構建的只是一個物質化財產權體系。古羅馬雖然沒有保護精神產物的財產權制度,但是它所留下的私法原理和規則,為我們詮釋知識財產法律化提供了重要的思想資料。

無體物理論與智慧財產權的屬性

“羅馬法明確地將其財產法植根於形上學的領域之中”,為財產的“非物質化”(dematerialized)“提供了一些關鍵的概念性工具”。無體物或無形財產理論,為後世的人們拓展了財產形態的廣闊空間,即是將財產的範圍延伸到有體物以外的知識領域,擁有土地、廠房固然是擁有財富,掌握知識、技術也意味著擁有財富,而且這兩種財富存在著密切的聯繫。按照澳大利亞學者PeterDrahos的說法,無體物是獲取對有體物控制的途徑。一個專利(無體物)可以與無數個專利產品(有體物)聯繫在一起,法律對作為無體物專利的承認,為權利人控制諸多有體物的專利產品提供了有效途徑。這樣,就使得發明家的無形資產可以轉化為有形資產。需要說明的是,將財產區分為有形(體)、無形(體),並不是各類財產權性質的區別,而是某類財產權所指向的客體性質的區別。具言之,房屋所有權其權利本身並無有形無形之說,問題在於房屋系有體物。作為著作權,亦不產生有形無形問題,關鍵在於作品系智慧型產物,為非物質形態。正是在這個意義上,我們說智慧財產權是無形權利、無形財產權,以別於有形財產所有權。

先占理論與智慧財產權的產生

羅馬法上的“先占”(occupatio),是指以其所有的意思而占有可以作為財產的無主物,從而取得對該物所有權的行為。先占本為萬民法所有權的取得方式,屬於所有權原始取得的範疇。美國學者RussVersteeg認為,通過占有獲得無主物所有權,類似於通過占有獲得創造物財產權。先占理論有其可取之處:第一,依先占取得所有權,意味著無主物的所有權人即是該物件的最先占有人。在智慧財產權中,創造者即是占有者,成為第一個控制其智力成果的人,因而理應是該智力成果的權利人,即知識財產所有權人;第二,依先占取得所有權,並非基於先占人的意思表示,而是由於法律賦予先占事實以取得所有權的效果。因此先占並非法律行為,應為事實行為,作為智慧財產權本源的創造性行為與先占行為有相同之處,都是一種不以意思表示為要素的事實行為。當然,這種分析也是有缺陷的。問題在於:作為先占所有權的無主物,實際上是自然界中的存在之物;而通過“先占”取得智慧財產權的創造物,是智力勞動者的精神產物,並非實質意義上的無主物。

公共物理論與智慧財產權的公共領域

羅馬法明確了為公共使用目的而劃分的幾類財產,凡公共物即是不可有物,意指不可作為個人財產所有權客體的物。具體說來有以下三類:一是共有物(rescommunes),即供人類共同享用的東西,如空氣、陽光和海洋等;二是公有物(iespublicae),即羅馬全體市民共同享有的物,如河川、公路、牧場等;三是公用物(resuniversitatis),即市府團體的財產,如戲院、鬥獸場等。蓋尤士認為,上述物件不能被看作任何一個人的財產,它們為某一社會中的所有成員共同享有。羅馬法上的公共物理論被看作是智慧財產權“公共領域”賴以建立的思想基礎。1709年英國《安娜法令》最先設定了一個“文學藝術的公共領域”(thepublicdomainforliterature)。1787年美國憲法則提出了“促進知識”(thepromotionoflearning)、“公共秩序保留”(thepreservationofthepublicdomain)、“保護創造者”(theprotectionoftheauthor)的智慧財產權“三P”原則。由於公共領域的出現,使得知識、技術、信息分為專有知識產品與公共知識產品兩大部分,後者包括不受智慧財產權保護而由公眾自由使用的知識產品和因智慧財產權保護期滿而進人公共領域的知識產品。

買賣理論與智慧財產權的轉讓

所有權的轉讓在羅馬法中有多種方式,如市民法所有權的轉讓,有要式買賣、擬訴棄權;萬民法所有權的轉讓主要是交付。交付以物件授受、意思合致為要件,是私人財產買賣的最普遍方式,但以有體物為限。無論是動產的單純交付,還是不動產的簡易交付、長手交付、在手交付、易位交付,都是有體物的交付。無體物的買賣不能採用標的物交付的方法,為此羅馬人創製了“擬訴棄權”(cessioinjure),即採用模擬確認所有權的訴訟而取得所有權的方式,又稱“法庭讓與”,其方式主要適用於無體物(如繼承權,地役權等)的轉讓。“擬訴棄權”作為所有權取得方式,其顯著特點在於它的公開性與程式化,即通過模擬訴訟以確認所有權轉讓,使得無體物的轉讓獲得一種正式的公開程式,而這種程式的公開性使得財產轉讓更具有效力。美國學者認為,這一理念與現代法中智慧財產權轉讓的原則是相同的,即智慧財產權的出讓須採取書面形式及其他法定形式,且應由主管機關進行登記或審核。可以說,羅馬法將公開性與程式化作為無形財產轉讓的特別規制,對後世的智慧財產權貿易是有著借鑑意義的。

無形侵害理論與智慧財產權的保護

羅馬法規定四種形式的私犯,即盜竊、搶劫、損害、侵辱,概為對財產的侵害與對人身的侵害。其中有關財產的侵害,最初僅指對有形財產即有體物的侵害。隨著羅馬法的發展,關於有形財產的侵害規則也逐漸適用於無形損害。據美國學者考證,羅馬法學家Thomas對“竊取”(furtum)這種盜竊行為做了這樣的解釋:“竊取是對物的欺詐性侵犯,包括對物本身或對其使用權或所有權”。在羅馬的共和時期,“竊取”的概念擴及“針對剝奪他人財產的所有行為”。無形侵害不以非法占有標的物為特徵,而以非法的“權利占有”(jurispossessic)為要件。權利人在遭到無形侵害時,除請求占有令狀(主要是禁止令)的救濟外,還可以提起罰金之訴、損害之訴和混合之訴。這種無形侵害行為的特徵描述與救濟措施,對於智慧財產權保護制度的建立,無疑提供了有益的學理基礎。

古代羅馬法留給後世的最大財富是羅馬人的私法觀念與原則。其物化財產結構,缺乏包容非物質財富的權利形態和制度空間,具有不可避免的歷史局限性。但羅馬人創製的“無形財產”及其相關學說,提供了關鍵性的概念工具和思想資料,為近代的財產非物質化革命做出了必要的理論準備。

羅馬法財產權構造演變的歷史評析

重要的現實意義

近現代大陸法系民法的具體權利制度幾乎均可追溯至古羅馬法,從中找出其淵源,在我國就民事基本權利制度加緊進行立法的今天,從巨觀上探討羅馬法財產權構造體系的形成機制及其演變,對我國財產權利體系的理論和立法構建具有重要的現實意義。

大陸法系財產權利構造體系

主要涉及兩個不可分割的重要內容:一是所有權與他物權的法律關係;二是物權和債權的法律構造。就第一個問題而言,必須首先分析羅馬法“所有權”的雛形及其發展過程。羅馬法“絕對所有權”概念的產生經歷了一個漫長的過程。直到帝國晚期才出現了與近現代所有權意義最接近的術語“proprietas”,這一術語初步具備了相對完整的個人所有權的定義。確切地講,羅馬法上的所有權概念只是對事實上的個人所有權的一種經驗性確認,《民法大全》里也沒有關於所有權的完整定義和專門論述。這是因為羅馬法上個人所有權的形成必須具備兩個條件:一是個人與家庭財產的分離。在古羅馬早期,不動產由家長統一支配,“家父”是財產權利的惟一主體,其他成員並無獨立的財產支配權。同時,古羅馬家庭在很長的時間內實際上是與國家相對應的政治單元。因此,家父權並不能體現為民商事主體的財產權,而主要體現的是一種公共秩序。只有在羅馬帝國後期,個人通過“特有產”制度取得了獨立的財產時,個人對財產的權利才真正表現為一種“個人所有權”。二是萬民法規則的擴展。早期羅馬與市民法上的所有權主要由羅馬城邦市民和貴族享有,外國人並不能享有市民法上的所有權,同時法律規定行省土地與羅馬本土土地的轉移方式是不同的,這導致了市民法所有權仍是一種身份和特權的象徵。只是隨著羅馬帝國版圖的擴大,自然法思想的充分吸收和萬民法規則的建立,羅馬人的興趣才集中於發展和規定那些作為私有財產的抽象的法律關係,從而衝破了特權和身份的藩籬,並最終使萬民法和市民法合二為一。個人所有權因而成為私法上超越國界和種族的一種重要權利。

具有獨立性和單一性

就羅馬法上“所有權”與“他物權”而言,自近代以來,通常的說法是先有了所有權的科學界定才有他物權的出現,這種觀點是值得懷疑的。實際上,所有權是地役權和用益物權大量存在而激勵的結果。“proprietas”(所有權)產生於帝國晚期,也是相對於用益物權而使用。可以認為,正是由於役權的出現,才客觀上產生了從法律上明確土地所有人地位的要求。古羅馬最早產生的役權是耕作地役,各個土地使用者對已分割的土地在使用時仍保留未分割前的狀態,當時尚未形成地役權的概念,而認為多個使用人對供役地享有共有權。因此,早期的役權與所有權處於混沌狀態,並無明確的界限。當役權不再限於共同使用的特定區域時,役權才獨立出來。但值得注意的是,役權在當時並未作為一種獨立的權利,而是作為“無形物”被納入物的範疇,其交易方式幾乎都是略式的。由此看出,羅馬人是從“物”這一概念出發去拓展財產,他物權某種程度上是一個“無形物”的法律問題。這種思路必然導致兩種結果:一是他物權既然並非與所有權同屬權利範疇,自然“物權”這一概念無法抽象出來;二是所有權的內涵相當模糊,很難形成一種純粹物權意義上的定義。因為物同時包括“有形物”和“無形物”,所有人在擁有兩者的同時,不可能得出所有權是一種“對物的支配權”的結論,而基本上是對“我擁有什麼”的確認。另外,羅馬法上對於役權並不當然認為是所有權派生的產物,而是通過“役權確認訴”和“準役權確認訴”來加以保護,以對抗所有人,這可以說明羅馬法關於物上設定的權利均具有獨立性和單一性。

完整地區分了物權和債權

羅馬法是否已形成近代大陸法繫上物權與債權的二元分野,也值得思考。早期羅馬法並不存在獨立的債的關係。物的讓渡是通過複雜程式即時交付的。隨著後來交易過程中雙方的交付在時間上和空間上產生分離,複雜程式之外的合意才成為交付的一種依據。至諾成契約出現時,債才從物的轉讓陰影中解放出來,成為一種獨立的法律關係。但羅馬法體系仍是以人法、物法和訴訟法來安排的,債法實際上依附於物法,並不能類似今天大陸法系民法具有明確的二元分野。其原因在於:首先,羅馬人並無徹底的權利觀念,還不擅長以權利為線索構建法律結構體系;其次,羅馬法尚未發展到高度理論抽象的階段,仍帶有強烈的實踐性,尚不能把許多重要的法律關係概括出普遍原則;第三,羅馬法是從訴訟中衍生出權利體系,權利只不過是法律程式對實際利益的反映。權利源於訴訟這一特點,使權利依賴於訴訟模式,無法獨立地形成自身的理論體系。儘管羅馬法已有對人之訴和對物之訴的區分,但這是一種操作層面上的表述和分類,並不能當然認為羅馬法已完整地區分了物權和債權。

所有人仍享有完整的所有權

近代大陸法系各國的民法理論在羅馬法的基礎上均有所發展。但由於《普魯士普通邦法》和《法國民法典》仍將他物權和債權等歸於無形物,因此所有權的概念並不表現為純粹的物權,物權也未被抽象出來,物權、債權二元體系仍未建立。近代《德國民法典》則將物限於“有體物”,從而形成了完整的“物權”概念,並將“無形物”剔除出去,使之成為獨立意義上的他物權和債權等。可以認為,該法典最終完成了大陸法系的民事財產權利的完整構造模式。因為在他物權作為無形物的情況下,是不可能形成後來所有權和他物權明確定義的。只有當他物權和所有權共同成為物權的類型時,所有權和他物權的關係才成為一個理論上必須面臨的問題。因此,《德國民法典》為權能分離學說提供了一個理論上的可能性。然《蘇俄民法典》進一步將所有權定義為若干權能的集合,將所有權和他物權的關係理解為整體和部分的關係,並形成了權能分離學說。我國沿襲了蘇俄民法典的理論模式,權能分離理論一度成為通說。目前,“權能分離理論”受到了學術界的普遍懷疑,認為該學說混淆了所有權的形式與所有權作用的關係,如果所有權體現為某種權能的集合,那么在理論上便不能解釋為何一種或幾種權能分離出去時,所有人仍享有完整的所有權。他物權也具有獨立性和完整性這一觀念日前已為越來越多的學者所接受。

財產權體系構架

物權和債權制度的系統建立使大陸法系的財產權體系構架得以最終確立,後來的日、瑞、荷、蘇俄以及中國等國民事立法直接繼承和發展了這種劃分。我們認為,物權和債權作為兩種性質和表現形式迥異的權利,其區別是顯而易見的,也是具有一定的生命力和適應性的,但是如果把這種劃分作為衡量所有民事權利的模式,則其弊端日漸顯現。現代社會人們實際享有利益的範圍和種類日益豐富,並非完全表現為“物的支配權”或“請求權”,而還有游離於兩者之外的權利,如對於智慧財產權、股權等無法將其確立為“物權”抑或“債權”。目前,大陸法系國家法學理論界已在理論上對這種劃分的涵蓋性提出質疑,甚至懷疑這種劃分本身的科學性。我們認為,物權和債權這種劃分方法本身仍有其合理的一面,主要問題在於理論上形成了過於僵化的分析模式,即企圖將所有民事權利囊括其中,而不允許某些權利在性質上超脫於“物權”或“債權”。因而我國民法理論對於財產體系應予以足夠的重視,研究建立適應當代財產權實現狀況的民事權利體系。目前中國正醞釀製定物權法,這正是需要我們進一步深入研究的一個重要問題。