簡介

古滎漢代治鐵遺址保護管理所

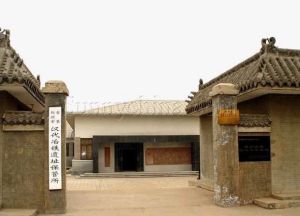

古滎漢代治鐵遺址保護管理所鄭州市古滎鎮漢代冶鐵遺址保護管理所成立於1983年,1986年10月7日正式對外開放。該所隸屬於鄭州市文化局,事業編制3人。主要職責遺址保護、徵集文物、文物修復、文物展覽及文物保管。 古滎冶鐵遺址在鄭州市西北20公里處。面積12萬平方米。目前發現煉鐵大高爐兩座,爐缸呈橢圓形,爐壁、爐基均用黑褐色耐火 土夯築而成,爐前、爐側有冶煉的架木遺蹟。高爐附近出土大量成套的鑄造模具和鐵器成品,大多有“河一”銘文,產品以生產工具為主。發掘中還清理了陶窯14座及船形坑等與冶鑄有關的遺蹟。遺址的年代為西漢中期至東漢時期。發掘材料證明它是官營的冶鑄聯合作坊,對研究我國冶金史具有重大意義。

出土文物

古滎漢代治鐵遺址保護管理所

古滎漢代治鐵遺址保護管理所鄭州古滎漢代冶鐵遺址位於鄭州市西北二十多公里的惠濟區古滎鎮(滎陽故城)西牆外。

1965年文物調查發現,遺址南北長400米,東西寬300米,總面積12萬平方米。

1975年,鄭州市博物館對遺址的冶煉區發掘1700平方米,在發掘範圍內,發現煉鐵爐爐基兩座、爐底積鐵十餘塊,最大的重約23噸、礦土堆約60立方米、水井一眼、水池一處、四角柱坑、烘范爐十三座、船形坑一個等遺蹟。出土鐵器318件、陶器380餘件、石器8件。

兩座煉鐵爐爐基東西並列,間隔14.5米,爐基深3米,爐基下部和爐前工作面相連,平面呈“凸”字形;爐缸呈橢圓形,面積8.5平方米,爐壁厚1米,殘高 0.54米;爐前工作面面積24平方米;爐壁、爐基、爐前工作面用摻石粉、炭末的黑褐色耐火土夯築建成。圍繞兩座爐基四周有水井、水池、礦石加工場、木柱高架、烘范爐、船形坑、鼓風管及煤渣堆積,遺蹟的分布顯示出以煉鐵爐為中心組成的一套完整的冶煉系統,而且已經使用煤餅做燃料,用於預熱鼓風。

古滎漢代治鐵遺址保護管理所

古滎漢代治鐵遺址保護管理所出土鐵器318件,其中犁、犁鏵、鏟、錛、攫、鍤等農具206件,均為鑄制,此外還有齒輪、矛、鑿等產品,說明遺址的產品以農具為主,十餘件鐵器上有“河一”銘文。

出土陶器中有眾多的鑄造鐵范用的陶模、典型的犁模、犁鏵模、鏟模、六角承模等,都分為上內模、上外模、下內模、下外模和范芯上、下模六種類型,一般在上內模上陰刻“河一”銘文。 考古發掘表明,古滎漢代冶鐵遺址是漢代國家治鐵專營時期河南郡第一冶鐵作坊,出土鐵器經過部分金相檢測,有灰口鐵、白口鐵、麻口鐵、鑄鐵脫碳鋼、古代球墨鑄鐵等,反映了我國漢代已達到最高的黑金屬冶鑄技術水平,是目前世界上發現的時間最早、規模最大、保存最完整的冶鐵遺址,在我國和世界上都占有重要位置。

1981年,國際“古代冶金史”研討會在北京召開,與會的各國代表專程到古滎漢代冶鐵遺址參觀;1984年,鄭州市政府批准成立鄭州市古滎漢代冶鐵遺址保護管理所,隸屬鄭州市文化局;1986年,河南省政府公布古滎漢代冶鐵遺址為河南省文物保護單位,並劃定保護範圍;有關部門投資22萬元,對遺址進行合理有效的保護,10月對外開放。同時,因為鄭州古滎漢代冶鐵遺址在世界冶金學術史的重要地位,第二屆國際“金屬早期生產及套用”學術研討會在鄭州召開,來自美國、英國、加拿大、澳大利亞、紐西蘭、德國、瑞典、義大利、日本、印度、泰國等國家近百名國內外專家學者參觀古滎漢代冶鐵遺址和出土文物,他們一致認為古滎漢代冶鐵遺址所展現的燦爛的冶金文明不只屬於中國,而且屬於全世界。 1999年,鄭州市文化局投資上百萬元,對遺址館舍進行了具有遺址特色的建造和維護。 2001年6月,中華人民共和國國務院公布古滎漢代冶鐵遺址為全國重點文物保護單位。

趣事

漢代高爐僥倖逃生從鄭州向西北行20餘公里,就到了位於古滎鎮的古滎冶鐵遺址。“古滎冶鐵遺址是從炸藥包下逃生的!”現任古滎漢代冶鐵遺址保管所所長的張振明先生說。

古滎漢代冶鐵遺址面積達12萬平方米,在這裡曾發現兩座煉鐵大高爐、14座陶窯及船形坑等與冶鑄有關的遺蹟,還出土了大量成套的鑄造模具和鐵器成品。談起這些,張振明的眼中漫溢著一種特別的情感。

30年前的1974年,張振明還是一個地地道道的農民。當時,作為古滎12隊的隊長,按照上級部署,他帶領村民們大規模平整土地。平整土地,有一個地方是繞不過去的,這便是“紅土崗”。當時的冶鐵遺址一帶因為土都是紅色的,所以當地人都稱之為“紅土崗”。“紅土崗”上有很多紅色碎石,高低不平。為什麼這裡的土是紅色的呢?村民們中間有一個傳說,說是楚漢戰爭時,劉邦手下大將紀信在這裡被殺,把這裡的土染紅了。

古滎漢代治鐵遺址保護管理所

古滎漢代治鐵遺址保護管理所在村民們的心中,“紅土崗”是一片神奇的土地。民間鬥鵪鶉,“紅土崗”的鵪鶉永遠都是勝利者,原來這裡的鵪鶉經常叨紅石,想想吧,別處的鵪鶉怎么會比石頭更硬?

更神奇的是,“紅土崗”有很多煉渣,怎么挖也挖不到底兒。有一戶村民家裡死了人,想葬在這裡,挖墓的時候挖到了煉渣上,結果老也挖不到底兒。農村講究 “入土為安”,不見土這墓就不能算完工。結果挖了兩米深還不見土,最後這家村民想了個辦法,從別處拉來土墊在墓坑裡,才解決了問題。根據這件事,村民們得出一個結論:“紅土崗”其實是沒有土的。

但在當時的人們看來,再神奇的土地也不能阻擋社會主義建設,所以“紅土崗”必須平掉。

1974年那次平整土地實際上已經是村民們第二次向“紅土崗”開戰了。在勞動中,張振明首先發現了一個青蛙形的東西。當時沒有人知道那是什麼,幾個村民想把它拽出來,但那東西紋絲不動。無奈,村民們專門請來了東方紅拖拉機幫忙。在拖拉機轟隆隆的吼聲里,那東西依然不動。後來“砰”的一聲,綁在那東西上的鋼絲斷了。後來知道,那是深埋於地下的20噸積鐵塊。20噸,小小的拖拉機怎么拉得動?

當時大家發現,這個積鐵塊周圍有兩個小鐵塊,張振明等人便將小鐵塊拉了出來。順著積鐵塊繼續往北挖了大約7-8米,他們又遇到了“硬骨頭”,這便是現在的一號積鐵爐。當他們要平掉這個鐵爐時,感到這東西異常堅硬。實際上,他們當時遇到的是爐基的夯土。夯土本身就很堅硬,加上長期經受高溫燒烤,就更硬了。有村民拿起東西去砸,只見迸起一片火花,再砸,還是火花四射。

“昔日劉邦戰霸王,今日人民斗古滎”,這是當時平整土地的口號。在這樣的口號鼓舞下,村民們當然不能因為一個“硬骨頭”就停止進程。怎么辦呢?“炸掉它!”有人提議。提議得到認同,於是大家拿來鋼釺,在現在的一號高爐上打了一個洞,然後填上炸藥,放進雷管,幾十米的導火線很快就扯到了公路上。

也許是這高爐命不該絕,也許是炸藥包發了惻隱之心,成心放過這漢代的高科技設施———但見導火線一路歡歌燃燒過去,留下的卻是一陣沉寂———炸藥包沒有爆炸。就在人們檢查炸藥、準備重新引爆的時候,時任鄭州市文物管理處處長的於曉興及時趕到。“差一點兒,就差一點兒啊!”30年後的今天,於曉興已經63歲了,談起當年的情況,仍然讓人感到一種劍拔弩張的緊張氣氛。

於曉興的到來並沒說服村民們。村民們認為,平整土地是上級的統一部署,是“革命事業”,“偉大的革命事業”不能因於曉興一番“文物”之類的說教就停止。談了半天,村民們還是堅持要再次引爆高爐。僵持之中,一位姓李的文物工作人員一下子站到了高爐上:“你們要炸就連我也一起炸了吧!”這位文物工作者的舉動震住了村民們,他們暫時停止了工作,答應只要有上級批示他們就可以停止平整這裡的土地。於曉興連夜請示市領導,當時的鄭州市市長王均智立即批條給古滎的黨委書記:你那個地方是很有價值的,一定要保護起來!這個條子起了決定性作用,“紅土崗”得以保存下來。

於曉興等文物工作人員不惜用生命保住的這個遺址,價值確實重大———古滎冶鐵遺址的年代為西漢中期至東漢時期,發掘材料證明它是官營的冶鑄聯合作坊,對研究我國冶金史具有重大意義。古滎漢代冶鐵遺址先進的冶鐵技術、宏大的冶鐵規模確立了我國古代冶金技術在世界冶金史上的重要位置。

首次發掘中途夭折

實際上,1974年的發現,已經不是首次發現。早在1965年,在“紅土崗”已經有過一次發掘。1965年春天,鄭州市交通局修前往古滎的公路。按當時的慣例,政府發動民眾撿磚頭、石塊、煤渣來墊路,各家各戶都分有任務。有民眾就想起了“紅土崗”,到那裡去挖煉渣。這一挖就挖到了煉渣坑,煉渣越挖越多,總也挖不完。

其他民眾知道後,都趕到這裡來挖煉渣,挖著挖著就挖出了磚、瓦、鑄造鐵器用的模具、鼓風管等。

大家不知道這都是些什麼東西,把它們一股腦兒拉到了路面上。

從古滎到索須河一公里的路面,幾乎都是用煉渣鋪成的。“就這,還只是煉渣中的一小部分!”於曉興先生說。

當時交通局一個負責施工的同志在檢查施工時,發現了鑄造鐵器用的模具和經過高溫而變成灰色的有花紋的磚。他對此產生了疑問,就主動與當時的省文物工作隊和市文物陳列館聯繫。

省市文物工作者趕赴現場查看,認定“紅土崗”是個煉鐵遺址。

1965年春天,河南省、鄭州市兩級文物單位聯合對“紅土崗”進行發掘,在探溝里(文物上稱長的勘探溝叫探溝,方的叫探方)又發現了一個窯址,窯址里堆積了大量陶片。據介紹,當時挖出的陶片堆滿了兩三間房子。

不幸的是,還沒發掘完,“文化大革命”開始了,發掘被迫中斷。這一停就是十年,直到1974年村民們無意間發現一號煉鐵高爐。

1975年,文物工作者在發掘中發現了兩座規模宏大的煉鐵高爐遺址,這兩座高爐東西並列,間隔14.5米。在一號高爐前清理出十餘塊積鐵,總重近百噸。圍繞著高爐還發現了水井、四角柱坑、陶窯、水池、礦石堆等附屬設施。這說明古滎冶鐵遺址是一處設備齊全、系統完整的大型古代冶鐵場。在高爐四周出土的大批鐵器和陶器充分證明了當時冶鐵技術的先進性。

在煉鐵高爐旁邊,文物工作者發現了鐵錘、石砧子,還有很多鑄造鐵器的模具殘塊……在高爐周圍共發現陶窯14座,這些陶窯既可以燒磚瓦、陶器,也可以烘礬,還可以做鐵器的熱處理。

根據煉鐵高爐與周圍遺蹟,文物工作者最終確定,古滎冶鐵遺址南北長400米,東西寬300米,總面積12萬平方米。

歷史資料顯示,早在公元前14世紀,中國人就已經認識和使用了鐵。到了春秋中晚期,我國出現了人工鑄鐵,人們開始用鐵製造生產工具。隨著鐵器的大量使用,到西漢中晚期,鐵的生產量猛增,冶煉技術發展迅速,質量也顯著提高。這一時期是我國古代冶鐵的一個大發展時期。古滎冶鐵遺址正是在這一時期興建的河南郡第一冶鐵鑄造作坊。考古工作者發現的兩座大型煉鐵高爐及其配套設施,還有同時出土的大批鐵器模具和鐵器產品,系統反映了我國漢代的冶鐵和鑄造技術。

2004年春天,位於滎陽故城西門外的古滎漢代冶鐵遺址顯得很冷清,因為還沒有正式對外開放,這裡幾乎沒有遊人。

古滎冶鐵遺址沒有背後的滎陽古城牆那么巍峨壯觀,也沒有離它咫尺之遙的漢霸二王城那樣聲名顯赫,但它的存在同樣是一代繁盛王朝的象徵,它以自己的平實,無聲地佐證著一個輝煌的時代。

交通指南

地址:鄭州市惠濟區古滎鎮交通線路:乘坐公車322路到古滎鎮站下車即到。

參觀信息

聯繫電話:0371-63591024票價:基本陳列免費開放

常年開放,每天8:30——17:30

館長信息

姓名:張振明性別:男

出生日期:1952.05月

於1977年10月從事文物管理工作,任古滎漢代治鐵遺址保護管理所