簡介

西漢(公元前206年~公元23年)漢武帝時,命令官員在古歷的基礎上重新制定了新的曆法——《太初曆》(公元前104年成書),沿用200餘年。東漢(公元25年~公元220年)初年,國家又制定了《四分曆》。魏晉南北朝(公元220年~公元518年)時期,祖沖之制定《大明曆》,首次將歲差計算入內,每年365.2428天,與現在的精確測量值僅相差52秒。

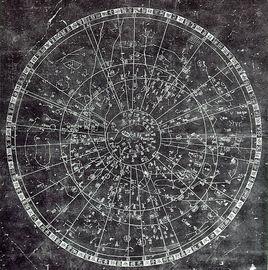

古代天文學

古代天文學唐代(公元618年~907年)著名天文學家僧一行經過數年的測量後制定了中國歷史上最全面最詳盡的曆書——《大衍曆》。該書共七部分,包括:計算朔月,望月的方法,計算二十四節氣及晝夜長短的方法,計算太陽,月亮運動,計算五大行星的運動,七十二侯,六十四卦,以及預測日食,月食等。這個曆法對中國曆法史影響很大,在明末採用西歐方法編歷之前,歷次修訂曆法都是仿照它的結構進行的。

北宋時期(公元960年~公元1127年)沈括制訂了依據時令氣節而定的《十二氣節歷》,撤銷閏月,與現行的公曆主張一致。元朝(公元1279年~公元1368年)郭守敬在實際觀測的基礎上,吸取了前人的經驗,加上自己的創見,編訂了中國最優秀的曆法《授時曆》。廢除了上元積年的日法,創立了招差法,孤矢割圓術,精確而圓滿地解決了古歷中定朔、閨月安排,二十四節氣安排,預推日、月食日期、時刻和見食情的四個主要問題。

從明朝(公元1368年~公元1644年)萬曆年間開始,中國曆法引入西學,清代(公元1644年~公元1911年)初期順治時,德國傳教士湯若望等人編制《時憲歷》。公元1912年,中國開始使用公曆,但同時使用農曆,其實質上仍是《時憲歷》。

上古人們認為宇宙有一位至高無上的主宰,稱為“帝”或“上帝”。在上古文獻里,天和帝常常成為同義詞。自然現象各有它的人格化的主持者,如風師謂之飛廉,雨師謂之屏翳,雲師謂之豐隆,日御謂之羲和,月御謂之望舒。(這些名字,主要用作古詩賦中的辭藻。)可刪,因為“豐隆”、“羲和”、“望舒”在《黃帝內經》中用以論述自然界氣候變化對人體的影響。

出於農耕民族掌握四季變化的需要,古人觀測天象是很勤的,殷商時代的甲骨文就有了某些星名和日食、月食的記載,《尚書》、《詩經》、《春秋》、《左傳》、《國語》、《爾雅》等書有許多關於星宿的敘述和豐富的天象記錄,史記有《天官書》,《漢書》有《天文志》。

古人的天文知識不僅豐富,而且也很普及。明末顧炎武在《日知錄》里說:

“三代以上,人人皆知天文。“七月流火”,農夫之辭也。“三星在戶”,婦人之語也。“月離於畢”,戍卒之作也。“龍尾伏辰”,兒童之謠也。後世文人學士,有問之而茫然不知者矣。”

基本概念

古代天文學

古代天文學以下介紹七政五緯、二十八宿四象、三垣、十二次、分野等天文基本概念。

一、七政、五緯:古人把日月和金木水火土稱七政,也叫七曜。其中金木水火土合起來又稱五緯。

金星古稱明星,又名太白,這是因為它光色銀白,亮度特強。《詩經》的“子興視夜,明星有燦”(《鄭風·女曰雞鳴》),“昏以為期,明星煌煌”(《陳風·東門之楊》)都是指金星說的。金星黎明見於東方叫“啟明”,黃昏見於西方叫“長庚”。

木星常稱為歲星,簡稱歲

水星又叫辰星。

火星古名熒惑。

土星又叫鎮星或填星

需要注意的是,先秦古籍中談到天象時所說的水並不是指行星中的水星,而是指恆星中的定星(營室),即室宿,在西方則為飛馬坐的αβ兩星。如《左傳莊公十九年》 “水昏而正栽”。先秦古籍中談到天象時所說的火也不是指行星中的火星,而是恆星中的大火,特指心宿二,在西方則天蠍座的α星,如《詩經》中的“七月流火”。

二、二十八宿、四象

古人觀測日月五星的運行是以恆星為背景的,因為恆星相互間的位置相對穩定不變,可以用它們來做日月五星運行所到的位置。古人選取黃道赤道附近的二十八星宿作為坐標。下面先介紹一下黃道、赤道。

黃道是古人假想的太陽周年運行軌道。地球沿著自己的軌道國境線太陽公轉,從地球軌道不同的位置上看太陽,則太陽在天球(為研究天文而假想的,通常是以地球為中心,無限長為半徑的球體)上的投影的位置也不盡相同。這種視位置的移動叫做太陽的視運動,大陽周年的視運動軌跡就是黃道。

赤道不是指地球的赤道,而是指天球赤道,就是地球赤道在天球上的投影。

星宿不是一顆星,而是鄰近若干得的集合。古人把比較靠近的幾顆恆星聯繫起來,東西南北各有七宿,每七宿,想像成一種動物,稱為二十八宿:

東方蒼龍:角亢氐房心尾箕

北方玄武:斗扣女虛危室壁

西方白虎:奎婁胃昴畢觜參

南方朱雀:井鬼柳星張翼軫

(亢音kang4, 氐音di1,箕音ji1,昴音mao3,觜音zi1,參shen1,軫zhen3)。蒼龍、玄武、白虎和朱雀稱為四象。玄武是一種龜蛇合體的動物。

古人以二十八宿來觀測日月和五個行星的運行。了解了這一點,古書上的一些內容就不難懂了。《尚書》“月離於畢”指的是月亮附於畢宿(離通麗,附著的意思);《論衡》“熒惑守心”指的是火星位於心宿;《詩經》“太白食昴”指金星遮蔽了昴宿。

二十八宿不僅用於觀測日月五星,有的還是古人測定歲時季節的觀測對象。上古時代,人們認為初昏時參宿在南方就是春季正月,心宿在正南方就是夏季五月等。另外,古人還按上述二十八宿為主體,把黃道附近的一周天按照由西向東的方向分為28個不等分。所以在這個意義上說,二十八宿就意味著28個不等分的星空區域了。

三、三垣

古代對星空的分區,除了二十八宿以外,還有所謂三垣。既然紫微垣、太微垣、天市垣。

古人在黃河流域的北天上空,以北極星為標準,集合周圍其它各星,合為一區,名曰紫微垣。在紫微垣外,在星張翼軫以北的星區是太微垣;在房心箕斗以北的星區是天市垣。

北斗七星在古代天文也占有重要地位。北斗是由天樞、天璇、天璣、天權、玉衡、開陽、搖光七星組成的。古人把這七星聯繫起來想像成舀酒的斗形。天樞、天璇、天璣、天權為斗身,古曰魁;玉衡、開陽、搖光為斗柄,古曰杓。北斗七星屬於大熊座。

古人很重視北斗,因為可以利用它來辨方向,定季節。把天璇、天樞連成直線並延長五倍距離,就可以找到北極星,而北極星是北方的標誌。北斗星在不同的季節和夜晚不同的時間,出現在於天空不同的方位。人們看起來它在圍繞著北極星轉動,所以古人又根據初昏時斗柄所指的方向來決定季節:斗柄指斗,天下皆春;斗柄指西,天下皆秋;斗柄指南,天下皆夏;斗柄指北,天下皆冬。

四、十二次

古人為了說明日月五星的運行和節氣的變換,黃道附近一周天按照由西向東的方向分為十二等分,稱為十二次。每次中都有二十八宿中的某些星宿作為標誌。由於十二次是等分的,而二十八宿廣狹不一,所以十二次各次的起止界限不能宿與宿之間的界限一致,有些宿是跨屬於相鄰的兩個次的。列表如下:

十二次 二十八宿

1.星紀 鬥牛女

2.玄枵 女虛危

3.諏訾 危室壁奎

4.降婁 奎婁胃

5.大梁 胃昴畢

6.實沈 畢觜參井

7.鶉首 井鬼柳

8.鶉火 柳星張

9.鶉尾 張翼軫

10.壽星 軫角亢氐

11.大火 氐房心尾

12.析木 尾箕斗

枵音xiao1, 諏訾音zou1 zi1

同國外的對比

外國古代把黃道南北各八度以內的空間稱為黃道帶,也自西向東分為十二等分。起止界限與中國的十二次略有差異,大致對照如下:

十二次 黃道十二宮

1.星紀 摩羯宮

2.玄枵 寶瓶宮

3.諏訾 雙魚宮

4.降婁 牡羊宮

5.大梁 金牛宮

6.實沈 雙子宮

7.鶉首 巨蟹宮

8.鶉火 獅子宮

9.鶉尾 室女宮

10.壽星 天秤宮

11.大火 天蠍宮

12.析木 人馬宮

古人創立十二次主要有兩個用途:第一:用來指示太陽所在的位置,以說明節氣的變換,例如太陽在星紀中交冬至,在玄枵中交大寒。第二,用來說明歲星(木星)每年運行所到的位置,並拒以紀年,例如說某年“歲在星紀”,次年在“歲在玄枵”等。

十二次的名稱,多和各自所屬的星宿有關。例如大火是次名,同時又是心宿的星名。鶉首、鶉火、鶉尾,其所以名鶉,顯然又和南方朱雀有關,朱雀七宿也正屬於這天宿內。

五、分野

古人是把天上的星宿和地上的州域聯繫起來看的。在春秋戰國時代,人們根據地上的區域來劃分天上的星宿,把天上的星宿分別指配於地上的州圖,使它們相互對應。說某星是某國的分星,某某星宿是某某州國的分野,這種看法,即是“分野”的概念。

古人的建立分野的目的在觀察天象,以占卜地上所配州國的吉凶。《論衡》中談到熒惑守心時就說:“熒惑,天罰也;心,宋分野也。視當君。”對野有了了解,就可以知道古代作家在寫到某地區時會連寫到這個地區相配的星宿。如庚信《衷哀江南賦》:以鶉首而賜秦,天何為而此醉,王勃《滕王閣序》,“星分翼軫”,李白《蜀道難》“捫參歷井”。指的就是所描繪的地方的星宿分野。

古代是把天象的變化和人事的吉凶聯繫到一起的。如日食是上帝對當政者的警告,彗星的出現象徵關兵災。歲星正常運行到某某星宿,則地上與之相配的州國就會五穀豐登,而熒惑運行到某一星配,這個地區就會有災禍等。古人還認為,一些天象的變化還是水旱、饑饉、疾疫、盜賊等自然、社會現象的預兆。

中國天文學發展

中國是世界上天文學起步最早、發展最快的國家之一,天文學也是中國古代最發達的四門自然科學之一,其他包括農學、醫學和數學,天文學方面屢有革新的優良曆法、令人驚羨的發明創造、卓有見識的宇宙觀等,在世界天文學發展史上,無不占據重要的地位。 中國古代天文學從原始社會就開始萌芽了。公元前24世紀的帝堯時代,就設立了專職的天文官,專門從事“觀象授時”。早在仰韶文化時期,人們就描繪了光芒四射的太陽形象,進而對太陽上的變化也屢有記載,描繪出太陽邊緣有大小如同彈丸、成傾斜形狀的太陽黑子。

公元16世紀前,天文學在歐洲的發展一直很緩慢,在從2世紀到16世紀的1000多年中,更是幾乎處於停滯狀態。在此期間,中國天文學得到了穩步的發展,取得了輝煌的成就。中國古代天文學的成就大體可歸納為三個方面,即:天象觀察、儀器製作和編訂曆法。

中國最早的天象觀察,可以追溯到好幾千年以前。無論是對太陽、月亮、行星、彗星、新星、恆星,以及日食和月食、太陽黑子、日珥、流星雨等罕見天象,都有著悠久而豐富的記載,觀察仔細、記錄精確、描述詳盡、其水平之高,達到使今人驚訝的程度,這些記載至今仍具有很高的科學價值。在中國河南安陽出土的殷墟甲骨文中,已有豐富的天文象現的記載。這表明遠在公元前14世紀時,我們祖先的天文學已很發達了。舉世公認,中國有世界上最早最完整的天象記載。中國是歐洲文藝復興以前天文現象最精確的觀測者和記錄的最好保存者。

中國古代在創製天文儀器方面,也作出了傑出的貢獻,創造性地設計和製造了許多種精巧的觀察和測量儀器。中國最古老、最簡單的天文儀器是土圭,也叫圭表。它是用來度量日影長短的,它最初是從什麼時候開始有的,已無從考證。 此外,西漢的落下閎改制了渾儀,這種中國古代測量天體位置的主要儀器,幾乎歷代都有改進。東漢的張衡創製了世界上第一架利用水利作為動力的渾象。元代的郭守敬先後創製和改進了10多種天文儀器,如簡儀、高表、仰儀等。世界天文史學界公認,中國對哈雷彗星觀測記錄久遠、詳盡,無哪個國家可比。中國公元前240年的彗星記載,被認為是世界上最早的哈雷彗星記錄從那時起到1986年,哈雷彗星共回歸了30次,中國都有記錄。1973年,中國考古工作者在湖南長沙馬王堆的一座漢朝古墓內發現了一幅精緻的彗星圖,圖上除彗星之外,還繪有雲、氣、月掩星和恆星。天文史學家對這幅古圖做了考釋研究後,稱之為《天文氣象雜占》,認為這是迄今發現的世界上最古老的彗星圖。早在2000多年前的先秦時期,我們的祖先就已經對各種形態的彗星進行了認真的觀測,不僅畫出了三尾彗、四尾彗,還似乎窺視到今天用大望遠鏡也很難見到的彗核,這足以說明中國古代的天象觀測是何等的精細入微。

古人勤奮觀察日月星辰的位置及其變化,主要目的是通過觀察這類天象,掌握他們的規律性,用來確定四季,編制曆法,為生產和生活服務。中國古代曆法不僅包括節氣的推算、每月的日數的分配、月和閏月的安排等,還包括許多天文學的內容,如日月食發生時刻和可見情況的計算和預報,五大行星位置的推算和預報等。一方面說明中國古代對天文學和天文現象的重視,同時,這類天文現象也是用來驗證曆法準確性的重要手段之一。測定回歸年的長度是曆法的基礎??連續兩次冬至的時刻,它們之間的時間間隔,就是一個回歸年。 根據觀測結果,中國古代上百次地改進了曆法。郭守敬於公元1280年編訂的《授時曆》來說,通過三年多的兩百次測量,經過計算,採用365.2425日作為一個回歸年的長度。這個數值與現今世界上通用的公曆值相同,而在六七百年前,郭守敬能夠測算得那么精密,實在是很了不起,比歐洲的格里高列歷早了300年。 中國的祖先還生活在茹毛飲血的時代時,就已經懂得按照大自然安排的“作息時間表”,“日出而作,日入而息”。太陽周而復始的東升西落運動,使人類形成了最基本的時間概念--“日”,產生了“天”這個最基本的時間單位。大約在商代,古人已經有了黎明、清晨、中午、午後、下午、黃昏和夜晚這種粗略劃分一天的時間概念。計時儀器漏壺發明後,人們通常採用將一天的時間劃分為一百刻的做法,夏至前後,“晝長六十刻,夜短四十刻”;冬至前後,“晝短四十刻,夜長六十科”;春分、秋分前後,則晝夜各五十刻。儘管白天、黑夜的長短不一樣,但晝夜的總長是不變的,都是每天一百刻。 包括天文學在內的現代自然科學的極大發展,最早是從歐洲的文藝復興時期開始的。文藝復興時期大致從14世紀到16世紀,大體相當於中國明初到萬曆年間。中國天文史學家認為,這200年間,中國天文學的主要進展至少可以列舉以下幾項:翻譯阿拉伯和歐洲的天文學事記;從公元1405-1432年的20多年間,鄭和率領艦隊幾次出國,船隻在遠洋航行中利用“牽星術”定向定位,為發展航海天文學作出了貢獻;對一些特殊天象作了比較仔細的觀察,譬如,1572年的“閣道客星”和1604年的“尾分客星”,這是兩顆難得的超新星。

中國古代觀測天象的台址名稱很多,如靈台、瞻星台、司天台、觀星台和觀象台等。現今保存最完好的就是河南登封觀星台和北京古觀象台。

中國還有不少太陽黑子記錄,如公元前約140年成書的《淮南子》中說:“日中有踆烏。”公元前165年的一次記載中說:“日中有王字。”戰國時期的一次記錄描述為“日中有立人之像”。更早的觀察和記錄,可以上溯到甲骨文字中有關太陽黑子的記載,離現在已有3000多年。從公元前28年到明代末年的1600多年當中,中國共有100多次翔實可靠的太陽黑子記錄,這些記錄不僅有確切日期,而且對黑子的形狀、大小、位置乃至分裂、變化等,也都有很詳細和認真的描述。這是中國和世界人民一份十分寶貴的科學遺產,對研究太陽物理和太陽的活動規律,以及地球上的氣候變遷等,是極為珍貴的歷史資料,有著重要的參考價值。

《史記·秦始皇本紀》記載的秦始皇七年(公元前240年)的彗星,各國學者認為這是世界上最早的哈雷彗星記錄。從那時起到1986年,哈雷彗星共回歸了30次,中國史籍和地方志中都有記錄。實際上,中國還有更早的哈雷彗星記錄。中國已故著名天文學家張鈺哲在晚年考證了《淮南子·兵略訓》中“武王伐紂,東面而迎歲,……彗星出而授殷人其柄”這段文字,認為當時出現的這顆彗星也是哈雷彗星。他計算了近四千年哈雷彗星的軌道,並從其他相互印證的史料中肯定了武五伐紂的確切年代應為公元前1056年,這樣又把中國哈雷彗星的最早記錄的年代往前推了800多年。

中國古代對著名的流星雨,如天琴座、英仙座、獅子座等流星雨,各有好多次記錄,光是天琴座流星雨至少就有10次,英仙座的至少也有12次。獅子座流星雨由於1833年的盛大“表演”而特別出名。從公元902~1833年,中國以及歐洲和阿拉伯等國家,總共記錄了13次獅子座流星雨的出現,其中中國占7次,最早的一次是在公元931年10月21日,是世界上的第二次紀事。從公元前7世紀算起,中國古代至少有180次以上的這類流星雨紀事。