簡介

彈道飛彈防禦系統(ballistic missile defense system ),攔截敵方來襲的戰略彈道飛彈的武器系統。它包括彈道飛彈預警系統、 目標識別系統、 反彈道飛彈飛彈、引導系統和指揮控制通信系統。 眼下,除了美日,俄羅斯和以色列也有飛彈防禦系統,印度正在建設之中。按照攔截來襲飛彈的射程,通常把飛彈防禦系統分成戰術和戰略兩種。世界上性能優良的現役戰術反導系統有 “愛國者”-3系統、“宙斯盾”系統、“箭式”反導系統和“安泰-2500”反導系統、俄羅斯的S-300、S-400系統。

歷史

美軍THAAD飛彈攔截試驗

美軍THAAD飛彈攔截試驗 彈道飛彈防禦系統於20世紀50年代開始研製。美國先後研製了 “奈基-宙斯”和“衛兵”彈道飛彈防禦系統,前者只採用高空攔截飛彈,後者用高空和低空攔截飛彈分層攔截。

1970年美國建立了“衛兵”系統的第一個發射場。

蘇聯在60年代研製和部署了高空攔截的反彈道飛彈飛彈,1967年建成莫斯科反飛彈飛彈防區。已有的彈道飛彈防禦系統造價昂貴,作戰性能並不理想。現代進攻性戰略彈道飛彈廣泛採用分導式多彈頭以及突防裝置,飛彈彈頭作了核加固,對彈道飛彈防禦系統提出了更高的要求,防禦系統變得更加複雜,技術難度增大。

1976年美國關閉了“衛兵”系統的發射場。

1980年蘇聯決定把已經部署的64枚反彈道飛彈飛彈撤除一半。

80年代以來,美國和蘇聯在發展採用常規裝藥的多層攔截系統的同時,正把注意力轉向於發展新的反飛彈武器,如雷射、粒子束等反飛彈武器,以組成太空飛彈防禦系統。

系統組成

預警系統

彈道飛彈預警系統(ballistic missile early warning system) 用於早期發現來襲的彈道飛彈並根據測得的來襲飛彈的運動參數提供足夠的預警時間,同時給己方戰略進攻武器指示來襲飛彈的發射陣位,所以它是國家防禦系統中的一個重要組成部分。對彈道飛彈預警系統的主要要求是:預警時間長,發現機率高,虛警率低,目標容量大,並能以一定的精度測定來襲飛彈的軌道參數。

系統組成:彈道飛彈預警系統通常由預警衛星監視系統和地面雷達系統組成。地面雷達系統又分為洲際飛彈預警雷達網和潛地飛彈預警雷達網。根據來襲飛彈在不同

飛行階段的物理現象,可以採取不同的探測手段進行監測。工作波長從可見光、紅外一直到微波波段。

目標識別系統

分析了地基雷達識別彈道飛彈目標的技術途徑。

反彈道飛彈飛彈

用於攔截敵方來襲彈道飛彈的飛彈。又稱反飛彈飛彈。它與多種地面雷達、數據處理設備和指揮控制通信系統等,組成防禦戰略彈道飛彈的武器系統。簡稱反導系統。它是國家戰略防禦系統的重要組成部分。

反彈道飛彈飛彈按攔截空域,分為高空攔截飛彈和低空攔截飛彈。前者用於對來襲彈道飛彈飛行到大氣層外時實施攔截;後者用於對來襲彈道飛彈進入目標上空時實施攔截。反彈道飛彈飛彈主要特點是反應速度快、命中精度高。其中,高空攔截飛彈受到普遍重視。實戰時,可單獨部署使用,也可兩者配合部署使用,以提高其攔截機率。反彈道飛彈飛彈主要由戰鬥部、推進系統、制導系統、電源系統和彈體等組成。

裝置

飛彈由戰鬥部、彈上制導設備或系統、動力裝置、彈體、電源系統等組成。

戰鬥部大都用核裝藥,主要毀傷因素有:在大氣層外是X射線和電磁脈衝;在大氣層內是中子流、γ射線、衝擊波等的綜合效應。隨著制導精度的提高,用化學裝藥的常規戰鬥部和無裝藥的碰撞式戰鬥部也獲得了發展。彈上制導設備或系統能使飛彈保持飛行穩定並能導引飛彈飛向目標。

功能

彈道飛彈防禦系統應能及時發現和正確識別目標、對目標精密跟蹤、迅速作出決策和有效地進行攔截。通常由彈道飛彈預警系統首先發現目標,再由目標識別系統,如雷達或光學系統,從一群目標中區分出真假目標。引導系統由地面發射裝置、目標跟蹤雷達和引導雷達組成。根據預警系統提供的目標信息,目標跟蹤雷達不間斷地測定目標的精確位置、速度等彈道參數並傳輸給指揮控制系統和引導雷達。指揮控制系統迅速作出決策。世界上性能優良的戰術反導系統有“愛國者”-3系統、“宙斯盾”系統、“箭式”反導系統和“安泰-2500”反導系統。

“箭式”反導系統

由以色列和美國於20世紀90年代中後期研製成功。系統配備的“箭”2攔截彈最大飛行速度為9馬赫,採用高能破片殺傷戰鬥部及近炸引信,殺傷半徑為50米,彈頭裝有矢量轉向裝置,可以靈活地調整速度,最大攔截高度40公里,可攻擊70公里甚至90~100公里遠的戰術飛彈,用於防禦射程在1000公里以下的彈道飛彈。由於攔截距離遠,“箭”2可以對來襲飛彈實施二次攔截。系統配備的“青松”雷達集早期預警、火控和飛彈引導功能於一身,可探測500公里範圍內的各類目標,引導“箭”2飛彈攔截14個目標並引導攔截彈到目標4米範圍內,是目前世界上作戰能力最強的預警雷達。

“安泰-2500”反導系統

是俄羅斯在S-300防空系統基礎上研製的新一代防空和非戰略飛彈防禦系統,也是世界惟一一種既能有效對付射程達2500公里的彈道飛彈,又能攔截各種飛機和巡航飛彈的綜合性防空武器系統。它能夠同時攻擊24個氣動目標,或者同時攔截16枚雷達反射面積為0.02平方米以下、飛行速度低於4.5千米/秒、射程2500公里以內的彈道飛彈,對彈道飛彈的最大攔截距離為40公里,最大攔截高度為25公里。

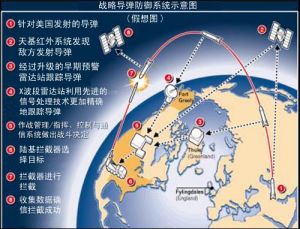

在戰略反導系統方面,美國的陸基中段飛彈防禦系統無疑是最先進的,2002年才開始部署。它由地基攔截器、改進型預警雷達、X波段雷達、天基紅外系統及作戰管理等設備系統五個部分組成。地基攔截器是武器部分,由一個助推發動機和一個外大氣層殺傷飛行器組成。助推發動機把外大氣層殺傷飛行器送上攔截軌道。殺傷飛行器通過紅外線跟蹤抓住目標,並精確地飛行,直接撞毀目標。改進型預警雷達用於對來襲彈道飛彈的彈道初段進行探測、跟蹤和計算,並向攔截飛彈提供數據。X波段雷達是一種多功能的地基前沿部署雷達,是飛彈防禦系統的主火控雷達,對來襲彈頭進行精確跟蹤、識別和殺傷效果評估,有分辨真假彈頭的能力。天基紅外系統用於為防禦系統提供精確的預警及跟蹤信息,部署在地球的低軌道,能對來襲飛彈進行全程跟蹤,這個系統仍在研製階段,早期預警任務暫時由DSP飛彈預警衛星承擔。作戰管理、指揮、控制及通信系統將武器的各個組成部分連線成一個整體,掌握情況、制訂作戰計畫並接受北美航天司令部的指令。

存在問題

飛彈防禦系統攔截目標示意圖

飛彈防禦系統攔截目標示意圖 從總體上看,戰術反導系統在技術上比戰略反導系統要可靠得多,最能說明問題的就是試驗,前者的成功率遠遠超過後者。所以,對於戰略飛彈防禦的可行性,外界始終存在質疑和反對的聲音。

應對多目標

一個防禦系統同時處理多目標的能力以及裝備的攔截彈數量都是有限的,當有多個來襲目標(有真有假)同時進入一個防禦系統時,系統容易飽和。即使是分批進入,如果兩次進攻的間隔時間低於反導系統再次攔截的準備時間,也同樣可以達成突防的效果。換句話說,任何反導系統都無法應付飽和式打擊或多波次打擊。

識別彈頭

當假彈頭的物理特徵和運動軌跡與真彈頭非常相似的時候,防禦系統難以把它們區別出來。雖然再入大氣層時過濾掉一些假目標,但這個時候已經沒有時間攔截了。即使可以攔截,核彈爆炸之後產生的各種放射性沉降同樣會污染本國領土。

系統配合

飛彈防禦系統的組成非常龐大,每個部分各司其職,在時間上相互銜接,在任務上環環相扣,只有完美的配合才能使攔截成功,這就要求系統的可靠性要高。

新突防技術

飛彈防禦系統攔截飛彈第一步是發現目標,這個任務由預警衛星來完成。洲際飛彈發射之後發動機工作時尾焰的溫度高達幾千度,時間持續4分鐘以上,紅外特徵非常明顯,預警衛星的紅外探測器很容易發現飛彈,並測得它的關機點參數。速燃火箭技術可以縮短發動機工作時間並使它在大氣層內關機,這樣就可以降低飛彈尾焰的紅外輻射,增大預警衛星紅外探測器發現飛彈和對它定位的難度,大大增強飛彈主動段的突防能力。

一般情況下,彈道飛彈的飛行彈道是固定的,只要能知道它關機點的參數,就能推算出它的運動參數,從而為攔截做好準備。機動變軌技術是飛彈在飛行中可以神出鬼沒,隨機改變彈道,這樣,防禦系統即使發現了飛彈,也無法對彈頭的軌跡進行預測,從而使飛彈達到突防目的。

各國系統

台軍的愛國者-2防空飛彈

台軍的愛國者-2防空飛彈 以色列

“箭式”反導系統是以色列和美國聯合研製的,以反戰術彈道飛彈為主,兼顧反飛機、反巡航飛彈的超高空地空飛彈武器系統。

俄羅斯

“安泰-2500”反導系統是在S-300V系統基礎上改進而成的,由1套系統控制中心和4套防空飛彈系統組成。該系統能夠同時攔截24個空中來襲目標(包括隱形目標),最大攔截距離可達200千米,攔截高度為0.025~30千米。

歐洲

根據美國的提議,歐洲版飛彈防禦系統將裝備美國開發的遠程雷達和反彈道飛彈武器。其中,遠程警戒雷達將部署在靠近伊朗的土耳其境內,而飛彈攔截系統將在羅馬尼亞和波蘭“落戶”。

美國

系統組成

美國國防部飛彈防禦局把彈道飛彈防禦系統分為三個部分。

第一部分是包含衛星定位偵察系統、前沿部署雷達、X波海基雷達、早期預警雷達、宙斯盾雷達系統的預警探測系統;

第二部分包括空基雷射反導武器、宙斯盾平台搭載的“標準-3”飛彈、無人機等新型武器、陸基中段彈道飛彈防禦系統、海基終端防禦武器、“愛國者3”飛彈、終端高空區域防禦飛彈系統,是防禦武器系統;

第三部分是指揮、控制、戰場管理和通訊系統。

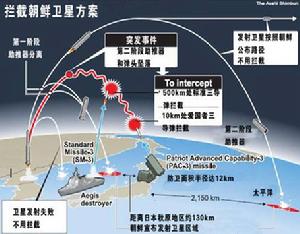

由於飛彈從發射到命中目標要經歷三個飛行階段:即初始段、中段和末段。專家把彈道攔截分為初始段攔截、中段攔截和末端攔截。例如,美軍使用空基雷射反導武器、宙斯盾平台搭載的“標準-3”飛彈、無人機等新型武器,在衛星定位偵察系統、前沿部署雷達的幫助下進行的就是初始段攔截,按照美軍的構想,攔截時目標飛彈點火後還沒有飛出大氣層。

因為攔截武器部署方式的不同,也分別叫陸基、海基、空基攔截武器。例如,部署在地面的“愛國者-3”飛彈就是一種陸基攔截武器,宙斯盾驅逐艦搭載的“標準-3”飛彈就屬於海基攔截武器。

由美國防部掌管的核心彈道飛彈防禦計畫是美國戰區彈道飛彈防禦(TBMD)體系的基石,主要包括愛國者PAC-3、海軍區域TBMD、THAAD(戰區高空區域防禦)和海軍全戰區防禦等四大系統。

戰區飛彈防禦系統

TMD計畫是美國總統柯林頓於1993年提出的,其前提是認為冷戰後"戰區彈道飛彈"在第三世界國家中迅速擴散,並已成為美國前沿部隊及海外盟友面臨的主要威脅。美國認為,所有威脅不到美國本土的彈道飛彈,都屬於"戰區彈道飛彈",只有能夠打到美國本土的彈道飛彈,才是"戰略彈道飛彈"。因此,TMD是相對於防禦"戰

略彈道飛彈"的"國家飛彈防禦系統"(NMD)而言的。TMD與NMD共同構成了美國"彈道飛彈防禦"(BMD)構想的兩大內容,其開發工作由美國國防部彈道飛彈防禦局具體負責。

"戰區"是指"美國本土以外,由一個聯合司令部和專門司令部管轄的地區"。因此,戰區飛彈防禦系統是"用於保護美國本土以外一個戰區免遭近程、中程或遠程彈道飛彈攻擊的武器系統"。

美國軍方對於戰區飛彈的防衛有三種主要策略:一是在來襲飛彈發射前偵察到並將其摧毀;二是在來襲飛彈發射升空時將其摧毀;三是在來襲飛彈飛行途中或重回大氣層時予以攔截摧毀。

TMD的構想由低層防禦和高層防禦兩部分組成。低層防禦構想包括"愛國者-3"(PAC-3)、"擴大的中程防空系統"(MEADS)、"海軍區域防禦"(NAD)系統,高層防禦構想包括陸軍"戰區高空區域防禦"(THAAD)系統、"海軍戰區防禦體系"(NTW)、空軍"助推段防禦"(BPI)。其中,"愛國者-3"、"海軍區域防禦"系統、"陸軍"戰區高空區域防禦"系統、"海軍戰區防禦體系"構成TMD的核心和重點開發項目。

THAAD系統

THAAD的研製工作啟動於1992年,陸軍定於2007年部署。THAAD是TMD中關鍵性的一節。THAAD主要用來阻截遠程戰區級彈道飛彈,THAAD的目標是要在遠處高空將飛彈擊落,這樣,就可以增加防範戰區彈道飛彈威脅的能力,尤其是對一些有較大殺傷力的武器,可以在遠處和高空就把它們擊落,以防後患。

THAAD系統具有攔截戰區彈道飛彈所需的齊射能力。為在更高的高空和更遠的距離摧毀攜帶大規模毀滅性武器的威脅,以保證需要的防禦水平,齊射能力是必要的。

THAAD項目的另一個重要部分是用戶作戰評估系統(UOES)。該系統能對系統作戰性能進行早期評估,並在國家緊急情況下提供有限的大氣層內防禦能力。

THAAD的飛彈部分由攔截飛彈、托板裝運發射系統和戰鬥管理/指揮、控制和通信系統組成。攔截飛彈是命中-殺傷飛行器,它採用最新的制導、控制和殺傷飛行器技術。托板裝運發射系統使飛彈發射箱、控制和發射執行平台能便於運輸,戰鬥管理/指揮、控制和通信系統由執行THAAD任務所需的通信和數據系統組成。THAAD的戰鬥管理/指揮、控制和通信系統還提供與戰區防空指揮和控制系統連線的通用接口,以及與THAAD雷達連線的接口。

THAAD雷達能滿足能力更強的寬域防禦雷達的迫切需求。作為THAAD系統的一個組成部分,THAAD雷達提供監視和火控支援,並向愛國者飛彈一類低層防禦系統提供提示。THAAD雷達利用現有的雷達技術實現期望的功能:威脅攻擊預警,威脅類型識別,攔截飛彈火控,外部感測器提示,發射和彈著點判斷。特別是,THAAD雷達將具有區分戰術彈道飛彈類型的能力,並能在攔截後進行殺傷評估。THAAD雷達將進行一系列綜合性能試驗,為THAAD項目進入里程碑2作準備。THAAD雷達的研製成果將成為國家飛彈防禦-地基雷達(NMD-GBR)的雷達技術驗證機的基礎。

經過十佘載的研究、發展和試驗,美國在研製“宙斯盾彈道飛彈防禦”系統方面已經取得重大成功。自2002年以來,美國飛彈防禦局已經先後對該系統進行了12次攔截彈道飛彈靶彈的飛行試驗(不包括日本的這次試驗),10次獲得成功,並於2005年開始部署。到2007年底,美國海軍已經先後完成對3艘宙斯盾巡洋艦和7艘宙斯盾驅逐艦的改進,總共部署了21枚“標準一3”IA型攔截彈,可以在海上擔負彈道飛彈防禦任務。按照計畫,到2009年,美國海軍將完成18艘宙斯盾軍艦(3艘巡洋艦,15艘驅逐艦)的改進,把“標準一3”IA型攔截彈的部署數量增加到53枚;到2013年前後,將把“標準一3”I型攔截彈的部署數量進一步擴大到132枚。

中國

中國於2010年進行了一次陸基中段反導攔截技術試驗,成功於大氣層外擊毀來襲彈道飛彈,成為繼美俄之後世界上第三個掌握陸基中段反彈道飛彈技術的國家。

印度

印度自上世紀90年代以來開始研發飛彈防禦系統,據稱是為了應對來自中國和巴基斯坦的飛彈威脅。根據印度軍方的計畫,印度飛彈防禦系統的發展分為兩個階段。飛彈防禦體系第一階段將於2012年部署完畢,第二階段的部署最快於2014年開始。2009年3月6日,印度成功進行了“大地防空系統”第二次試射。當時,印軍方稱,“大地防空系統”已能攔截“射程2000公里的中國M-9飛彈”(即DF-25的出口型)。