發展

以色列“箭”2 系統

以色列“箭”2 系統以色列一直對周邊國家擁有或正在發展彈道飛彈甚為擔比。1986年,以色列與美國簽訂彈道飛彈防禦系統研究計畫諒解備忘錄,之後於1988年,美國和以色列開始聯合實施“箭”式飛彈發展計畫。

1991年,由於美軍在以色列部署的“愛國者”飛彈未能全部攔截伊拉克發射的“飛毛腿”飛彈,這一不理想戰績直接刺激以色列開發全新的反導系統。

到目前為止,整個系統的發展已經實現了四級跳,歷時近20年。1986-1988年開始進行第一階段研究,主要研製試驗型的“箭”1飛彈系統;第二階段從1991年開始,研製尺寸稍小、重量較輕、能實際部署運用的“箭”2系統;第三階段從1999年開始,全面試驗可供以色列部署使用的“箭”式飛彈防禦系統,其中包括“箭”2飛彈及其發射裝置、多功能地面雷達和火控、發控裝備等。目前該計畫已進入到第四階段,兩個試驗性的“箭”2地空飛彈連部署在以色列,該階段從2003 年開始為期5 年,旨在進一步改進系統性能。

在2003年2月,以色列飛機工業公司與波音公司簽署協定,在美國生產系統內用於製造箭式飛彈的各部分結構部件。波音公司負責美國的生產工作,並聯合150多家美國公司共同生產包括電子部分、調壓器、電動機箱體和飛彈存儲筒狀箱體等大約50%的飛彈結構的生產。以色列飛機工業公司(IAI)負責飛彈整合和最後總成。

飛彈預研計畫

在開發“箭”2 之前,首先開發了“箭”1,以此作為“箭”2的預研基礎。通過“箭”1計畫的實施,確定了“箭”式飛彈的概念,並研製了原型飛彈和發射裝置。

1988年,美國飛彈防禦局和以色列飛機工業公司(IAI)電子分公司簽署了一份契約,製造並測試單級Chetz-l(希伯來語的命名,也就是“箭”l)反戰術彈道飛彈系統。“箭”l飛彈由單級固體火箭助推器和一個作為彈頭的“殺傷攔截器”兩大部分構成,發射重量約2000公斤。1990年8月9日進行了“箭”1 的首次發射試驗,地面雷達系統沒能成功地連續跟蹤飛彈;在1992年9月23日進行的第四次試驗中,一枚“箭”1 飛彈成功地截擊了一枚靶彈;1994年6月12日第九次試驗中,“箭”l 飛彈再次成功地攔截了一枚靶彈,至此“箭”l飛彈的發射試驗圓滿結束。“箭”1 演示驗證試驗結束之後,該系統很快就進入到全尺寸開發和預生產階段。

飛彈連續試驗計畫(ACES)

以色列“箭”2 系統

以色列“箭”2 系統伊拉克在1991年的海灣戰爭中向以色列特拉維夫發射了39枚近程地對地“飛毛腿”彈道飛彈,導致人員受傷。雖然美國在以色列部署了“愛國者”地空飛彈系統進行了攔截,也取得了-定戰果,但以色列認為還存在諸多不足。海灣戰爭促使以色列加快“箭”式系統的研究進程,發展更先進的兩級“箭”2 飛彈防禦系統。新型箭-2飛彈發射重量約1,300公斤,相比單級箭-1飛彈重量減輕了近700公斤,該系統主要由以色列飛機工業公司下屬的mlm系統工程部研製。

1995年7月30日,“箭”2 飛彈首次飛行試驗成功,接著連續進行了幾次飛行試驗,為下一步攔截靶彈試驗積累了數據,並提供了驗證系統。

1996年8月20日,首次成功地進行了“箭”2 飛彈系統攔截試驗。在二次飛行試驗中,飛彈首次成功地攔截了一枚雷達散射截面積和有效載荷均與“飛毛腿”飛彈相仿的“箭”1飛彈。

1997年3月11日,在第四次飛行試驗中,“箭”2飛彈再次成功攔截目標,這次飛彈直接命中了一枚靶彈。在這次試驗中,“箭”2飛彈的近炸雷達引信失效,其破片戰鬥部未能根據指令起爆,但“直接命中”加上“戰鬥部碰撞起爆”的綜合效應還是摧毀了靶彈。當然,這次試驗從側面驗證了“箭”2飛彈系統整體性能的先進性和有效性。

1998年9月14日,在飛彈第六次飛行試驗中飛彈第三次成功攔截了一枚靶彈,這也是整套系統首次投入試驗,至此ACES計畫完成,共耗資3.3億美元,美國負擔了其中的72%。

飛彈部署計畫(ADP)

基本配置

基本配置ADP計畫的目的在於將整個“箭”式武器系統(AWS)與規劃的“用戶作戰鑑定系統”(UOES)結合起來,完成“箭”式武器系統各種不同部件的全部集成。1996年3月,美國和以色列簽訂了一項協定,計畫用6年時間,投資5.56億美元,用於“箭”2飛彈的研製,以色列承擔64%的研製費用。這將通過擴大對“箭”2 飛彈及其保障單元的試驗予以完成,主要是進行各種模擬威脅的攔截試驗。

1999年11月1日,進行了第七次飛行測試,以色列成功地對“箭”2反戰術彈道飛彈武器系統進行了攔截試驗,為其具備初始作戰能力鋪平了道路。這是整套系統第二次成功進行了攔截試驗,試驗中靶彈從距離海岸10公里的艦船上發射,幾秒鐘後“箭”2飛彈從帕勒馬希姆(Palmachim) 空軍基地射出,5分鐘後目標被摧毀。此次試射的靶彈由早期研製的TM-91“箭”1飛彈仿“飛毛腿”彈道飛彈改裝而成。這次試驗成功後以色列開始著手試驗性部署工作。

2000年3月14日,以色列正式開始部署“箭”2 戰區彈道飛彈防禦系統;2000年10月17日,以色列國防軍發表聲明稱,以色列同美國聯合研製的“箭”2 戰區彈道飛彈防禦系統從即日起正式開始戰備值班,至此這項歷時12年之久的發展計畫終於結出果實,以色列也因此成為世界上第一個部署戰區彈道飛彈防禦系統的國家。

2000年9月14日,進行第八次飛行測試,整套系統第三次成功完成攔截試驗,摧毀了一枚從F-15戰鬥機投放的“黑麻雀”靶彈(模擬來襲的戰術彈道飛彈)。

2001年8月28日,進行第九次飛行測試,整套系統第四次成功完成攔截試驗,摧毀了一枚“黑麻雀”靶彈。與以往試驗不同的是,這次是在約10萬米之外、較高的空域完成的。

2003年l月5日,進行第十次飛行試驗,以色列國防軍在首次多飛彈攔截軍事演習中,同時發射7枚“箭”2飛彈,其中6枚成功地將假定的來襲目標摧毀。並推定一套“箭”2 系統最多能同時攔截14個目標。

2003年1月,伊拉克戰爭爆發前夕,“箭”2飛彈第一次進行了實戰性部署,以色列在全國境內部署了9個地對空飛彈連隊,應對伊拉克在遭到美國軍事打擊時發動的報復性襲擊。這9個地空飛彈連由7個“愛國者”飛彈連和2個“箭”式飛彈連組成。

系統改進計畫(ASIP)

ASIP 計畫的部分試驗在以色列進行,另一部分則在美國進行。

第一次ASIP試驗在2003年1月進行,旨在檢驗系統防禦下一代戰術彈道飛彈威脅的能力。據報導,“箭”式飛彈防禦系統已具備了有效防禦“飛毛腿”B和“飛毛腿”C近程戰術彈道飛彈的能力。

2003年12月16日,進行第一次飛行試驗,整套系統第六次成功完成攔截試驗,在較高的空域摧毀了從一架以色列空軍F-15I戰鬥機發射的一枚“黑麻雀”靶彈。試驗示範了系統的改進性能,包括更高的攔截高度。

2004年6月,美國國會批准追加投資8000萬美元,使“箭”式系統的研發得到了極大的推進。美國國會同意在2005年為“箭”項目撥款1.67億美元,這筆資金平分為兩份,分別用於研製和生產,這將使以色列現有的2個“箭”飛彈連具有較充足的彈藥備份,並開始為第3個“箭”飛彈連進行生產。同時,以色列正在組建自己的國家飛彈防禦指揮控制中心,它將整合“箭”式飛彈防禦連和“愛國者”飛彈防禦連,該中心還將能兼容未來以色列海軍裝備的“宙斯盾”平台。

首次在國外試驗並首次打實彈

2004年7月29日,以色列繼續對“箭”式飛彈防禦系統進行改進和發射試驗。在位於加利福尼亞的美國海軍NAWCWPNS試驗場,由美國飛彈防禦局、以色列空軍和以色列飛機工業公司共同完成了發射試驗。試驗中,“箭”2飛彈在大氣層的低層成功攔截了一枚從太平洋中、距海岸大約300公里的一個海軍平台上發射的“飛毛腿”B近程戰術彈道飛彈。“綠松”地面雷達進行目標的截獲和跟蹤,“香橡樹”火控中心制定攔截方案。隨後由“臻子樹”發控中心發射的“箭”飛彈接近目標,僅通過其光電感測器截獲目標進行準確殺傷。

此次試驗是以色列“箭”式飛彈防禦系統首次在國外進行試驗,試驗前整套系統被運送到加利福尼亞試驗場。試驗中“箭”飛彈連首次採用分散部署,系統發射裝置和控制中心部署在海岸上,而地面雷達則放置在與之相距48公里以外的島上。“箭”2飛彈採取碰撞殺傷方式在4萬米高空摧毀了“飛毛腿”飛彈的戰鬥部,美國的一些探測器參與了試驗。試驗所用的“箭”2飛彈已採用了系列的改進設計,以增強系統防禦中程彈道飛彈的能力,可攔截伊朗射程為1200公里的“流星”3飛彈和有效防禦射程為2000公里的“流星”4 飛彈。

這次試驗是“箭”飛彈防禦系統第12次攔截試驗,也是第7次對整套系統進行試驗,首次對近程和中程彈道飛彈目標進行實彈攔截。

首次攔截分離的仿戰術彈道飛彈靶標

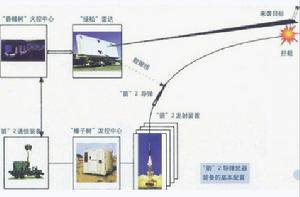

示意圖

示意圖2004年8月26日,“箭”系統進行了一個月以來的第2次攔截試驗,此次試驗用於驗證系統探測、識別並摧毀分離目標的能力。試驗中,“箭”2飛彈未能攔截到一枚模擬的仿分離式“飛毛腿”D型中程彈道飛彈的靶彈。該型靶彈的彈頭在數萬米高空與發動機分離。以色列監控中心發現,“箭”系統成功地識別了彈頭,但當“箭”2飛彈向該目標機動飛行時,一個控制推力矢量噴管的電子元件卻引導飛彈偏航,使攔截失敗。以色列飛彈防禦組織稱試驗僅為局部失敗,系統的其它部件成功探測到了目標,並證實了“箭”系統具備分辨分離目標的能力。這是“箭”系統試驗第一次打擊分離的仿戰術彈道飛彈靶標,該靶標主要模擬了敘利亞的“飛毛腿” D 型飛彈和伊朗的“流星”3 飛彈。

隨後以色列軍方為現存的“箭”2飛彈更換了新的電子元件。以色列航空工業公司還與波音公司簽定了一份合作生產協定,他們將共同開發“箭”2/Block3飛彈,該型飛彈將安裝與“箭”2 飛彈不同的電子元件。

“箭”2Block3首次試驗

2005年12月2日,以色列運用“箭”2/Block3飛彈進行了一次攔截仿戰術彈道飛彈靶標的“彈打彈”試驗。試驗中,從飛越地中海上空的F-15飛機上發射了一枚模擬伊朗“流星”3戰術彈道飛彈的“黑麻雀”靶彈,地面雷達準確跟蹤了靶彈並將其彈道數據傳輸給指揮控制中心,該中心對這些數據進行處理後,向位於特拉維夫南部軍事基地的“箭”2飛彈發射單元發出了攔截指令,“箭”2飛彈成功地摧毀了來襲的模擬目標。這次演習是“箭”2飛彈的第14次測試,也是“箭”2 武器系統的第九次試驗打靶。

這次試驗所用“箭”2飛彈由美國波音公司製造、以色列集成和組裝,是經過第三階段改進的最新型號——“箭”2Block 3型。新型飛彈的升級改進主要是在軟體方面。據悉,在2005年底的試驗中,向地面雷達、指揮控制系統以及飛彈本身中均裝入了新型軟體。

以國防部官員稱,此次測試的目標是檢驗“箭”2系統的最新改進性能,包括攔截距離的擴大、測試“箭”2系統與“愛國者”系統的接口界面,如果“箭”2攔截目標失敗或無法攔截的的情況下,則由低層的“愛國者”飛彈進行攔截。

利用Linkl6 ( TadiU)數據鏈可以使“箭”2系統與“愛國者”火控單元具有互操作能力,可以將指定的目標轉送到“愛國者”火控雷達。美國和以色列已完成了有關的測試,“箭”式系統與美軍的“愛國者”系統和以色列國防軍的“愛國者”系統均成功地進行了高、低層聯網,然後將進一步與目前正在預研的地面防空反導強雷射武器系統進行聯網作戰,由地面強雷射武器為“箭”式系統和“愛國者”系統提供末端防護。

系統構成

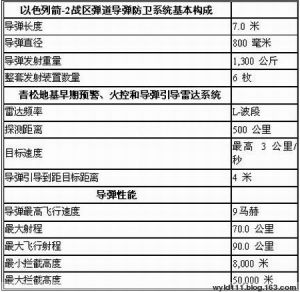

箭-2飛彈系統基本構成

系統數據

系統數據箭-2飛彈系統採用模組化結構具有機動部署能力,能夠在二級道路上運輸。一套箭-2戰區彈道飛彈防衛系統裝備使用四輛或八輛發射拖車,每輛載運六聯密封發射貯存筒狀箱體,內裝有一枚“就緒-到-發射”(ready-to-fire)飛彈,一輛卡車安裝榛樹(hazelnut Tree)發射控制中心,一輛卡車增加了通信中心,一輛卡車安裝“香緣樹”(citron Tree)火控中心和一套可移動青松(Green Pine)地基早期預警、火控和飛彈引導雷達系統。

箭-2飛彈發射連

一個箭-2飛彈發射連由一輛安裝“榛樹”發射控制中心(LCC)的卡車和四或八輛飛彈發射卡車組成。發射裝置能在在發射後一個小時內被再裝填。飛彈發射連通過微波、無線電數據、聲音通信在發射中心和分置的雷達指揮控制中心之間相互聯結。飛彈發射連能在距雷達指揮控制中心之間300公里範圍內任意選擇最合適的攔截部署地點。

箭-2反戰術彈道飛彈(ATBM)飛彈

採用固體推進劑的兩級箭-2飛彈裝備一級助推器和一級主火箭發動機。接到發射指令後,飛彈使用一個初始啟動去從貯存箱體實現一個垂直熱發射,然後第二次啟動將飛彈對準需要攔截的目標方向加速到9馬赫或2.5公里/秒的一個最高速度,並維持和不斷調整對準目標飛彈彈道。第一級助推器使用推力矢量控制用於在飛行推進和維持階段。

控制中心同時跟蹤和計算攔截飛彈和目標飛彈之間的彈道和相互距離,然後適時點燃第二級主發動機並將第一個級助推器分開。

攔截飛彈的中途攔截點是精確確定的。當獲得目標飛彈更多的彈道數據後,最適宜的中途攔截點將被更精確定義,並引導飛彈飛向最適宜的攔截點。

飛彈殺傷運載器部分

飛彈殺傷運載器部分包括彈頭、引信和末端導引頭,彈體安裝四片充分運用空氣動力學技術的可動翼片去提供低高度攔截時的機動能力。彈頭採用一種高爆定向爆炸破片式戰鬥部,由以色列拉菲爾武器發展局生產,能夠在一個50米半徑內摧毀目標。末端導引安裝兩套導引頭具有雙重模式,用於高空攔截時捕獲、跟蹤戰術彈道飛彈使用被動紅外自動導引頭模式;當用於低空攔截類似巡航飛彈時採用主動雷達自動導引頭模式。紅外自動導引頭是由雷聲公司發展的砷化銦焦平面陣列。攔截高度從最小10公里一直到最大50公里。最大的截取範圍大概90公里。“箭-2”戰區飛彈防禦系統原先計畫用於攔截高度約3萬米的近程彈道飛彈。但面對日益增多的射程超過1,300公里的中程彈道飛彈威脅,美國幫助以色列將攔截高度提高到50公里,還能儘可能消除攔截時造成的碎片或爆炸、生化等危險彈頭引起的二次危害,還可能在大氣層外有效攔截攜帶核彈頭的彈道飛彈。

箭-2飛彈發射裝置

箭-2飛彈發射裝置採用全方位垂直發射模式,飛彈位於六聯密封發射貯存筒狀箱體內,在陣地部署時採用液壓支臂豎起。系統具有最大可用性,準備到“就緒-到-發射”(ready-to-fire)狀態,隨時快速反應。發射裝置安裝在一輛拖車上來實現機動部署和轉移。 “榛樹”發射控制中心(LCC) “榛樹”發射控制中心位於火控中心 (FCC) 和發射裝置之間的一個控制和操作界面,當接到火控中心(FCC)的指令後啟動發射裝置。“榛樹”發射控制中心使用全自動作戰管理代碼,採用高可靠級別和複式獨立安全開關,能夠避免誤操作發射。

“青松”早期預警、火控和飛彈引導雷達

“青松”早期預警、火控和飛彈引導雷達

“青松”早期預警、火控和飛彈引導雷達以色列飛機工業公司艾爾塔(Elta)子公司為箭式系統發展了“青松”早期預警、火控和飛彈引導雷達。雷達運輸名稱EL/M-2090,包括拖車上安裝的雷達、天線陣、發電機、製冷系統和一個雷達控制中心。“青松”是一種電子掃描固態相控陣雷達,操作在L-波段500 MHz-1,000 MHz之間,是從艾爾塔“樂曲”(Music)相控陣雷達基礎上發展而來。雷達能夠同時在搜尋、探測、跟蹤和飛彈引導模式上操作。

“青松”雷達能在大約500公里範圍內發現目標,能跟蹤速度高達3,000 米/秒的目標。雷達追蹤目標並引導箭-2飛彈到目標4米範圍之內。

“香緣樹”火控中心(FCC) 以色列塔蒂蘭電子有限公司是“香緣樹”作戰管理/火控中心開發總承包人。該系統安裝在拖車上,下載傳輸過來的雷達數據連同從其它來源的數據一起,使用功能強大的信號處理設備去處理威脅,中途攔截完全自動化,包括對抗單一和多重威脅。 系統在必要時也可人工操作和干預。

當對方彈道飛彈發射被發現的時候,發射地點、飛彈的位置、彈道和預知的衝擊點將顯示在電子地圖上。初始階段由於數據和資料不足,預知的衝擊點在電子地圖顯示如同的一個橢圓區域。隨著需要攔截的彈道飛彈的飛行彈道趨於穩定和不斷獲得更新的數據和資料,預知衝擊點顯示的橢圓尺寸不斷收縮,表明預知的準確度正在逐漸增加。在顯示器上已知和預知的目標飛彈彈道圖像採用彩色圖像顯示,從預知的衝擊點匹配到它的發射位置,最適宜的攔截點也將顯示,並且不斷被調整和最佳化。“香緣樹”作戰管理/火控中心能同時控制高達14枚攔截飛彈。

“香緣樹”作戰管理/火控中心的主要功能是:數據的處理,威脅評估,攔截的最最佳化, 任務管制中心,手動及完全自動作戰管理模式,同時應對幾十個威脅,開放體系結構(互通性功能),與其他的武器系統相互提示,先進的人機界面(MMI)基於以色列國防軍(IDF)操作員的經驗,為預先任務計畫完全仿真能力,全面記錄和回放用於站點任務報告,可運輸性。

同時,“香緣樹”作戰管理/火控中心美軍標準16號數據鏈,Tadil J通信也正在發展,它能夠分配和移交目標到“愛國者”的N/MPQ火控雷達。美國和以色列在試驗中已經成功實現箭-2系統和美軍“愛國者”系統之間以及箭-2系統和以色列國防軍“愛國者”系統之間的連線。

發展預測

據報導,以色列已正式部署“箭”飛彈系統,以作為以色列的國家飛彈防禦系統,用於對抗來自敵對國家的戰術彈道飛彈威脅。以色列飛彈防禦局官員表示,以色列正面臨來自敘利亞和伊朗的戰術彈道飛彈威脅,敘利亞擁有可以打擊以色列的“飛毛腿”飛彈,而伊朗擁有遠程先進的“流星”3型飛彈。

以色列計畫發展一個高低兩層的近、中程陸基飛彈防禦體系,低層近程反導防禦(1萬8千米以上,2萬米以下)主要由“愛國者”系統負責,高層中程反導防禦 ( 2-5萬米高、90公里以內)由“箭”系統負責。如果進一步發展高層遠程反導防禦(4-15萬米高、200公里以遠)系統,一是進一步提高“箭”2/Block3飛彈的有效射高和斜距,二是使用美國目前正在研製的“薩德”末端高層區域防禦系統。

目前,以色列正在進行“箭”式飛彈系統的重新配置與部署,以便擁有一個指揮控制中心,並在以色列境內部署大量雷達系統和分散的發射基地,從而彌補以色列國家飛彈防禦系統的缺陷。根據以色列官方的說法,該飛彈防禦系統將在未來數年內部署完畢。據估計,完全覆蓋以色列全境的“箭”式系統大約需要1200枚“箭”2 飛彈,需要約10億美元。

同時,美國和以色列已經達成協定,可能將“箭”式飛彈系統出售給其他一些國家,但是出售協定必須經過美、以兩國的同意。目前印度已經表示,在數年內希望能夠採購“箭”式飛彈系統。

反導系統組合

2010年,以色列打算運行一套三個層面的火箭彈和飛彈防禦體系,這套體系除“鐵穹”系統外,還包括用於攔截中程火箭彈的“大衛彈弓”系統和應對遠程飛彈的新型“箭”式反導系統。