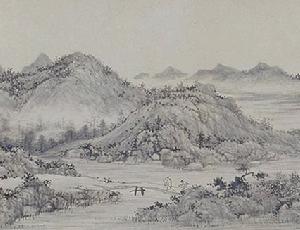

厓山海岸

厓山海岸厓山位於廣東新會縣南近海一個大島南端,西與湯瓶山夾銀洲湖(今新會南)對峙如門,北扼海港,南控大海,,是不規則的半日潮侵襲之地。厓山依山傍海,風光怡人。千百年來,無數騷客遊人來此觀瞻,憑弔那一段無數烈士仁人用生命譜寫的悲壯歷史,梁啓超就去過那裡的三忠祠多次。

七百多年前,經濟領先當時世界、文化臻至歷史顛峰、如夢如幻的大宋王朝在此亡國;丞相陸秀夫於此背小皇帝跳海,寧死不辱;將軍張世傑在此拼盡餘力,死而後已;漢人張弘范立碑“張弘范滅宋於此”,以表功績;後世人在此毀碑立廟,祭奠英魂。滄海桑田,物是人非,英雄之身與海浮沉,長埋深底,豪傑之事感天動地,史冊留芳,廟宇之中香菸繚繞,常年不衰,寄託後人無限哀思……

厓山之役

厓山

厓山南宋雖然投降元朝,但福建、兩廣大片地區仍處在流亡小朝廷的控制之下,李庭芝也在淮東、淮西地區進行著頑強抵抗。但淮東、淮西等地相繼失陷,李庭芝戰死。

景炎元年(1276)十一月,元軍逼近福州,此時福州有正規軍17萬,民兵30萬,淮兵萬人,足可一戰,但由於主持朝政的陳宜中膽小怕事,因此小朝廷立足未穩,就又開始了逃亡。離開福州之後,小朝廷只能四處流亡,輾轉泉州、潮州、惠州等地。景炎三年(1278)春,來到雷州附近。逃亡途中,宰相陳宜中藉口聯絡占城,一去不返。端宗在逃亡途中患病,四月十五日病死,年僅11歲。端宗死後,群龍無首,眼看小朝廷就要分崩離析,陸秀夫慷慨激昂,振作士氣:“諸君為何散去?度宗一子還在,他怎么辦呢?古人有靠一城一旅復興的,何況如今還有上萬將士,只要老天不絕趙氏,難道不能靠此再造一個國家么?”眾臣便又擁立年方7歲的趙昺為帝,改元祥興。

元軍步步為營,不久雷州失守,形勢危急。張世傑數次率軍反攻雷州,但都沒有成功,於是將流亡政權遷至崖山。歷史似乎注定了要選在這裡翻開空前悲壯的一頁。

宋軍到達厓山時,尚有正規軍和民兵20萬人,而進攻的元軍只有數萬,僅就兵力而言,雙方相差懸殊,且元軍不善水戰,宋軍無疑占有優勢。但張世傑此時指揮出現了嚴重失誤,他判斷蒙古人的優勢是騎兵,不擅水戰,必須依靠水軍與之作戰,因此放棄了對厓門入海口的控制,把千餘艘戰船背山面海,用大索連線,四面圍起樓柵,結成水寨方陣,把木製戰船兩側用襯墊覆蓋,以防禦元軍的火箭和炮弩,趙昺的御船居於方陣之中,打算在此死守。張世傑此舉失誤在於,一是放棄了對入海口的控制權,等於把戰爭的主動權拱手交給了對方;二是把千餘戰船貫以大索,結成水寨,雖然集中了力量,卻喪失了機動性。此後張弘范率大批元軍趕到,控制了厓山之南的入海口,又從北面和南面兩個側翼切斷了宋軍的所有退路。宋軍陷入孤立無援的境地,此後10多天的中,宋軍只能以乾糧充飢,飲海水解渴,飲過海水的士兵嘔吐不止,戰鬥力嚴重削弱。

當時,張世傑有個外甥在元軍中,張弘范一連三次派其至宋營對張世傑勸降,張世傑說:“吾知降生且富貴,但義不可移耳!”。張弘范又叫囚禁中的文天祥寫信招降張世傑,文天祥說:“吾不能捍父母,乃教人叛父母,可呼?”於是他寫出了那首千古傳誦的《過零丁洋》。張弘范看了一笑置之。張弘范沒法,再派人向厓山的士民說:“你陳(宜中)丞相已去(占城),文(天祥)丞相已執,你們還想怎樣呢?”士民亦無叛者。

二月初六早晨,元軍發起總攻。元將李恆指揮水軍利用早晨退潮、海水南流的時機,渡過平時戰艦難以渡過的淺水,從北面對宋軍發動了一場突襲,到中午,北面的宋軍已被元軍擊潰。南面的元軍又在張弘范的指揮下,利用中午漲潮、海水北流的時機,向宋軍發動了另一次進攻。宋軍南北受敵,士兵又身心疲憊,無力戰鬥,全線潰敗。戰鬥從黎明進行到黃昏,宋軍陣腳大亂,張世傑下令砍斷繩索,率10餘戰艦護衛楊太后突圍。張世傑率帥船殺到外圍,見趙昺的御船過於龐大,無法突圍,便派小舟前去接應。當時天色已晚,海面上風雨大作,對面不辨人影,陸秀夫惟恐小船為元軍假冒,斷然拒絕來人將趙昺接走。張世傑無奈,只得率戰艦護衛著楊太后殺出厓門。

宋軍敗局已定,陸秀夫知道已沒有逃脫的可能,便把自己的妻子兒子趕下大海,然後對趙昺說:“事已至此,陛下當為國捐軀。德佑皇帝受辱已甚,陛下不可再辱!”趙昺身穿龍袍,胸掛玉璽,隨陸秀夫跳海自盡。數天之後,陸秀夫屍體浮出海面,被當地鄉人冒死收葬。元軍在清理戰場的時候,發現一具身穿黃衣的幼童屍體,身上帶有金璽,上書“詔書之寶”四字,送交張弘范,經確認是趙昺所帶玉璽。張弘范再派人尋找趙昺屍體時,已下落不明。

張世傑保護楊太后衝出重圍,聽到帝昺的死訊後,楊太后手掩胸口大哭:“我不顧生死,萬里跋涉來到這裡,為的是存趙氏血脈,現在已經無望了!”於是跳海身亡。元軍繼續派重兵追擊張世傑,處於弱勢的宋軍且戰且走。張世傑計畫到占城後整頓軍馬,再圖恢復,五月初四,船到南恩州平章港(今陽江海陵島)遭遇颱風。部下勸他登岸,他說不用了,焚香仰天拜道:“我為趙氏亦已盡心盡力,一君亡,又立一君,現又已亡,我不死,是想為趙氏存宗祀。天若不讓我光復趙氏,大風吹翻吾船!”此時,風浪更大,舟覆人亡,倖存士卒為張世傑焚屍殮葬,墓今仍在海陵島上。南宋這支殘存的抵抗力量至此完全覆沒。

厓山之戰是滅亡南宋的最後一戰,從戰術層面看來,張世傑、陸秀夫等人的部署失當,對戰役失敗負有不可推卸的責任,但他們在絕境中所表現出來的民族氣節和那種知其不可為而為之的勇氣,不能不讓人嘆服。今日位於厓山南面的厓山祠,是一座古老的建築。在這裡供奉有陸秀夫和張世傑的塑像,以紀念他們的忠烈。這兩個人,一文一武,正是在流浪小朝廷中起了關鍵作用的中流砥柱。

文天祥、陸秀夫、張世傑也被後世並稱為“宋末三傑”。