母語

藏語是卡力崗穆斯林的母語,每個人都操一口標準、流暢的安多藏語,他們之間交談皆用藏語,以前就連阿訇講經也使用藏語,只是近年來,他們與外界交往頻繁,成年男子大都學會說漢話,但內部之間交談,還是用母語——藏語。而像小孩子、不出門的婦女,都聽不大懂漢語,更不用說讓他們講、讀、寫,因此這個語言障礙,也造成了我們的這次調研的最大問題。這裡的人們仍然和傣回一樣,擁有三個名字,漢語名、教名和藏名,漢名書面用,學校用,公開場合用,經名清真寺禮拜用,藏語名則主要是乳名,用於口頭稱呼,因為聽不懂,為我們所不大熟悉。這個和傣回還不一樣,傣回的傣名是經常用在公眾場合的,漢名倒是不大常用。這可能和藏回的有意避免“藏名”有關。服飾

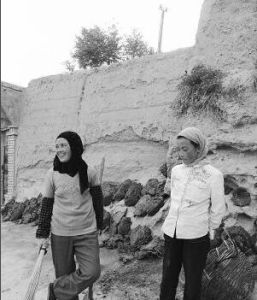

在服飾上,過去他們一律身著藏服。要不是頭戴穆斯林白帽或蓋頭,定會把他們認成藏民。婦女的打扮更為別致:頭梳藏式小辮,其上裝飾著藏式銀質頭飾,然後戴上蓋頭。他們睡覺不用被子,皮襖解下便是。而現在,除部分成年男子冬天還有穿藏式皮襖者外,多已改著漢服。據德恒隆鄉德一村的老人們講,改著漢服是近50年間的事。相比傣回男士的漢化和婦女的傣式特徵明顯,卡力崗的藏回服飾則更接近典型的回族裝扮,男士頭戴白色禮拜帽,喜歡穿無袖坎肩,婦女穿著比較樸素,也少帶各種飾品。可能出於自發的抵制,短期內能改變的,他們都儘量改變以達到和藏族的區別。比如這服裝,但公允的講,尤其是女孩子的服飾,藏族的要漂亮很多,不說各種裝飾,單衣服的絢麗色彩也讓人眼花繚亂,愛美之心人皆有之,雖然公眾的輿論在聯合抵制穿著藏族衣服,晚上看到小阿娜在偷偷的試穿姐姐在果洛給她買的藏族衣服,對鏡自賞,開心無比。說是只能到果洛那邊才敢穿,這邊是不允許的,也讓我別告訴媽媽。建築

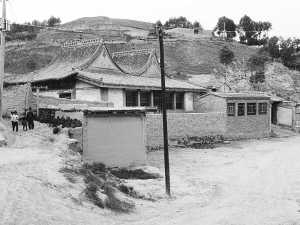

卡力崗穆斯林的住房建築風格,原來完全保留著藏族村落特徵:單扇大門,屋內灶頭連著炕。改革開放後,他們生活比過去好多

勞動分工

勞動分工上,卡力崗穆斯林至今還保留著許多藏族傳統。比如背水、拾牛糞、晾曬

相近民族

藏族和卡力崗講藏話的回族由於信仰的完全不同,兩族的婚姻保持著嚴格的界線,幾乎很少有通婚現象。這個由於歷史背景不同,帕西傣是為維持本族生存發展和傣族通婚,而卡力崗藏回遷來這個地方,或者由於藏族原住民的外遷,或者由於部分藏族的同化而成為穆斯林,總之,很快,卡力崗的主體民族已經是信仰伊斯蘭教的穆斯林了。當心民族存亡的應該是剩下的藏族才對。由於信仰相同,卡力崗藏回和撒拉族通婚是允許的,其次是沒有信仰的漢族,在遵守一系列的宗教禁忌的情況下也是允許通婚的,而信仰不同的藏族、回族通婚,確是很少有的。與外族婚配,卻又改變信仰的,會被家族遺棄,視為被叛。祖先

祖先來源:據有關文獻記載,卡力崗地區原為藏族聚居地。明朝時為西寧府中馬番族二十五族之一的占咂族部落牧地。清朝時,阿什努鄉為喀咱工哇部落居住地,沙連堡鄉為安達其哈族和喀咱工哇族居地,德恒隆鄉為思那加族和安達其哈族部落居牧。明末清初,回族開始遷入該地墾荒種地,部分藏族遷往附近的海南藏區。清乾隆年間,這裡的大部分藏民皈依了伊斯蘭教,逐漸形成以回族為主的回藏雜居地。地域

從卡力崗地區的地名來看,至今還保留著大量的藏語音譯名。如“卡力崗”(高山、雪山)、“阿什努”(寬廣地方)、“沙連堡”(潮濕之地)、“德恒隆”(老虎溝)、“曲邁”(紅水)、“先群”(大鵬)、“牙曲”(澗水)等等。由此可知這裡原先是藏族聚居地。信仰

卡力崗的藏民原先都篤信藏傳佛教。促使這裡的藏民改信伊斯蘭教的是一位名叫馬來遲的大阿訇在這裡傳播伊斯蘭教的結果。馬來遲,甘肅臨夏人,是中國伊斯蘭教虎夫耶教派花寺門宦的創始人馬來遲於清乾隆二十一年(1756年)在卡力崗地區傳教,使部分藏族民眾歸信了伊斯蘭教。馬通先生在其《中國伊斯蘭教教派與門宦制度史略》一書中也寫道,馬來遲在該地傳教時有一次要渡黃河,適逢該地藏民迎接活佛求雨,不讓他用船渡河,馬來遲就騎馬渡過了黃河。祈雨民眾和活佛見馬來遲過河如履平地,非常驚異,便提出10條難題,要馬來遲答覆,並要他祈雨。馬來遲將問題一一解答,並念經祈禱,果然下了一場大雨。於是該地民眾對馬來遲非常敬佩。馬來遲藉此向他們不斷宣傳伊斯蘭教,經幾年工夫,終於使一部分藏民歸信了伊斯蘭教。關於馬來遲在卡力崗地區傳播伊斯蘭教一事,當地民眾中流傳著各種神奇的故事。很多傳說是虛構的,但馬來遲在卡力崗傳播伊斯蘭教確是真實的。馬來遲在卡力崗地區將伊斯蘭教傳播開,將這裡的部分藏民教化為穆斯林,但千百年積澱養成的藏式風俗習慣卻一時難以改變,所以,這部分藏民在歸信伊斯蘭教後的一百多年裡,仍然承襲著藏族的一些特徵。

以上是流行的一種說法,在這次調查中,藏族人對於這種話說法頗不以為然,覺得回族人持這種說法目的是為了宣揚伊斯蘭教的教義偉大,能使有其他信仰的人皈依真主。他們的說法是,歷史上,卡力崗山區一直是藏族的傳統聚居地,並且藏族人處於統治階層,回族人是給藏族人打工的,因此各種習俗也都隨藏族。只是到後來,藏族人大量外遷,外地回族人的不斷遷入,使得這裡的主體民族轉變成了回族,而各種習俗仍然保持著藏族特色。

據我們調查所知,目前卡力崗的居民可以分為四個類型:

一是祖先一直聚居於卡力崗地區的藏族,後受馬來遲影響改信伊斯蘭教,成為帶有藏族特徵的回族;

二是傳統居住於卡力崗地區的回族,馬來遲以前藏族是主體民族,因此語言、習俗方面深受藏族影響,但信仰一直是伊斯蘭教,由此兩種構成了今天“講藏話的回族”,亦即所謂的“藏回”;

三是祖居此地的藏族,至今仍是信奉佛教的藏族;

四是從外地遷來的回族,這部分回族有的和藏族雜居相處,生活習俗逐漸也帶有了藏式特色,由於平日的交流,藏語成了公用語言,而也有外地遷來的回族獨立成村,像納加村,各方面習俗都沒有受藏族影響,仍然保持了原來的風貌。由此可見,藏語是卡力崗地區的主要通用語言,講藏話的回族也構成了這邊的主體民族,講漢話的回族和藏族都是少數族群。