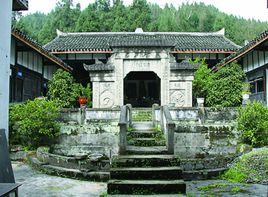

祠堂介紹

走進祠堂,首先映入眼帘的是一個清澈的泮池。池中鯽魚、鯉魚游來游去,不時冒出水泡。池上凌空架起一座石拱橋,橋前立有三米多高的牌坊。牌坊正反兩面的當中,分別刻有“清風遺訓”和“蒲氏源流”的字樣。穿過牌坊,便是祠堂的正房。正房面闊11.7米、進深6.4米,為六椽伏用四柱抬梁結構。正房當中,有四根馬桑樹做成的柱子,柱子下方有30厘米高的石質柱礎。

四周牆面上,有3米高的裙板,裙板上又有2米多高間壁。南部縣文物管理所文物專家何芃介紹:“蒲氏祠的牆壁也常用清代慣用的竹籬夾壁,將竹篾和草莖、麥殼編制起來,並在表面敷上一層石灰。”正房的梁架高聳,頗有氣勢。抬頭望去,柏樹做成的木樑上,刻有祠堂的修建時間以及功德榜。

祠堂神龕上有精美的騰龍石雕。“龍的圖案一般為皇家象徵,但是民間建築中也廣泛採用。”何芃說。

正房牆上,供奉著200多位蒲氏先人的牌位,記錄著蒲氏宗族悠久的歷史。

祠堂歷史

家住寒坡場鎮上的蒲光清老人是這個家族的第十八代後裔。他告訴記者,每年農曆三月初三,蒲姓人家從四面八方趕回這裡祭祖。“每年都要擺上二三十桌壩壩宴,一時間,蒲氏祠也熱鬧非凡。”說起蒲氏祠的歷史,蒲光清臉上泛起自豪的神色。他指著正房內的兩塊石碑說:“蒲家族上的蒲宗孟是宋仁宗皇佑五年(1060年)進士。當時王安石進行改革,推行新法。蒲宗孟積極支持王安石的革新運動,並參與制定了‘手實法’。讓老百姓根據自己的田地、房屋、牲畜、貨物等申報自己應占的財產等級,然後根據等級確定應繳納的賦稅。”

據史料記載,蒲宗孟好讀書,學問很高。他經常告誡子弟:“寒可無衣,飢可無食,書不可一日無。”他著有文集50卷、奏議20卷,今已失傳。他還在家鄉修了一座“清風樓”專門藏書,供後人誦讀,這是南部縣最早的私人圖書館。

據蒲光清介紹,新中國成立後,蒲氏祠被改成了學校,自己就在這裡度過了學生時代。

南部縣文物管理所所長陳剛告訴記者:“南部縣像蒲氏祠這樣原汁原味保存下來的古建築很多。不少人認識到,保護祠堂,也就是保護民間文化、保護家族的歷史。”