蜀身毒道的出現

公元前122年,博望候張騫從西域歸來,向漢武帝稟報了他在大夏(今阿富汗北部)的奇特發現,“居大夏時見蜀布、卭竹杖,問所從來,曰東南身毒(今印度)國。”歷代帝王的官方記載上從未有過通商記錄的西域國土上,張騫居然發現了大量獨產於四川的蜀布和卭杖。

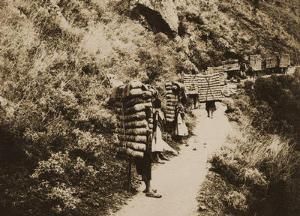

其實早在 春秋時期,西南人就在崇山峻岭中開闢了一條通向 南亞次大陸及中南半島的民間“走私通道”。這條中國最古老的道路使雲南成為古老中國最早的“改革開放”前沿。印度洋的海風從此吹入紅色高原,馱著蜀布、絲綢和漆器的馬隊從蜀地出發越過高黎貢山後,抵達騰越(今 騰衝)與 印度商人交換商品。或繼續前行,越過親敦江和那加山脈到印度阿薩姆邦,然後沿著布拉馬普特拉河谷再抵達印度平原。“竊出商賈,無所不通”。印度和中亞的玻璃、寶石、海貝以及宗教與哲學也隨著返回的馬幫進入始終被中原認為是蠻荒之地的西南夷地區。此時的中原正陷在與匈奴的連年戰爭之中,加之航海業不發達,著名的北方絲綢之路和海上絲綢之路尚未開通,這條從西南通往印度的古道便成了當時中國與外面世界的唯一通道。可是當時的統治者對於這條民間的秘密通道全然不知,直到張騫遞上奏章那一刻,“蜀身毒道”才第一次出現在帝王的視野里。 西南絲綢之路,在漢代被稱為“蜀身毒道”即古蜀通往身毒(印度)的道路,其東起古蜀都,西至印度,是郡縣相連、驛路相接的西南絲綢之路,據史學家考證“蜀身毒道”分為南、西兩道,南道分為岷江道、五尺道,岷江道自成都沿岷江南下至宜賓,是李冰燒崖劈山所築;五尺道是秦將常頰所修築,由宜賓至下關(大理),因所經地域山巒險隘,驛道不同於秦朝常制,僅寬五尺,故稱為五尺道。南道由成都一宜賓一昭通一曲靖一昆明一楚雄一大理一保山(永昌)一騰衝一古永一緬甸(撣國)一印度(身毒)。西道又稱氂牛道,是司馬相如沿古氂牛羌部南下故道修築而成,即由成都一邛崍一蘆山一瀘沽一西昌一鹽源一大姚一祥雲一大理與南路匯合。

蜀身毒道的貫通史

古道交通示意圖

古道交通示意圖 雖然早在秦統一前,蜀守李冰父子就開始了對西南夷道的開發,但真正大規模的兩次開發是在西漢王朝漢武帝執政期間。《史記,平淮書》載:“唐蒙、司馬相如開路西南夷,鑿山通道千餘里,以廣巴蜀。”然而,開鑿西南夷道的工程實在太過巨大,徵發開道的士卒均為巴蜀人,曠日持久的工程勞民傷財,加上當時漢武帝的當務之急是平定北方匈奴,於是,“秋,罷西南夷。”

四年之後,張騫再次出使西域歸來再次激發了漢武帝開鑿西南夷道的決心。因為第一次開鑿的目的不過是出於封建帝王“一點四方”的心理,“普天之下,莫非王圖,率土之濱,莫非王臣。”而這一次,張騫帶回的西域奇珍讓漢武帝看到了實實在在的利益——具有世界眼光的漢武帝要開闢一條直通身毒、大夏的“國際通道”。他揮斥方逎,用軍隊作為先驅,強行開道,以通大夏,他用武力將西南夷道通到滇西洱海地區,“通博南山,度瀾滄水”直至“蜀身毒道”國內最後一段——“永昌道”開通。公元69年,漢王朝開拓和經營西南的最邊遠的郡——永昌郡設立。自此,西夷道、南夷道、永昌道連成一線,古道全線貫通。