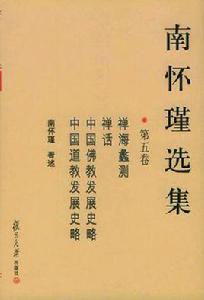

內容介紹

《南懷瑾選集》(第5卷)是一本合集,禪宗,初創於北魏,盛行於唐宋 獨特的禪宗理論和修持風格,曾對世人的價值取向、思想情感和思維方式以深刻的影響,以至於從一定意義上來說,不了解禪宗,也就不了解中國佛教的特質,也無法了解千百年流傳下來的許許多多的文化藝術作品的思想內涵。是著名學者南懷瑾先生親筆撰作的一部禪宗研究著作 作者通過縱向的敘述和橫向的比較,對禪宗的演變、宗旨、傳授和修行實踐,禪宗與淨土宗、密宗、丹道、理學和西方哲學的異同等,作了分門別類的論述,提出了不少獨到的見識. 禪宗,是中國佛教的一大宗派,獨特的人生態度、價值觀念、審美情趣和思維方式,曾對古代社會的朝野人士,尤其是士大夫階層產生了極為深廣的影響,使之與中國思想文化史結下了不解之緣。研究禪宗的形成、發展和演化,探求它在各個時期的特點,也因此而成了學術研究領域的一大課題。是著名學者南懷瑾先生撰寫的一部介紹早期禪宗的人物和史事的著作。通俗易懂,簡明扼要,甚便初學者閱讀。 佛教起源於印度。自漢末傳入我國以來,它植根、繁衍、發展、演化,並且綿延至今,成了中國歷史文化不可或缺的重要組成部分。原名《中國佛教發展史略述》,是著名學者南懷瑾先生撰寫的一部佛教史著作。全書分為五章,對古代印度的社會與宗教;佛教創始人釋迦牟尼的生平事跡;漢代至清代佛教的興衰變遷;二十世紀中國佛教的現狀與思考;以及亞洲和歐美各國的佛教概況等,作了簡明扼要的敘述。書末所附的《禪宗叢林制度與中國社會》,乃是研究佛教叢林制度的由來、內容及其社會影響的重要文章,頗具價值。 道教是以先秦道家為思想淵源,吸收、融合其他理論和修持方法,而逐漸形成的我國本土的宗教。在長期的發展過程中,曾對古代的政治、經濟、哲學、文學、天文、歷算、醫學、地理、物理、化學,以及民俗、藝術等產生過廣泛的影響,成為中國文化的主流之一。著名學者南懷瑾先生撰寫的一部道教史著作。全書分為八章,對道教的學術淵源,道教的建立、成長、擴張和演變,道教的流派、人物與經典,帝王與道教的關係,以及道教的研究情況等,作了簡練系統的敘述。書未還附有道教資料和《道藏》介紹,可資參考。

圖書目錄

·禪海蠡測·

出版說明

初版自序

二版自序

禪宗之演變

印度原來情形

中國初期情形

唐宋間之發展

元明清之趨向

與中國文化因緣

對佛教之功績

禪宗之宗旨

公案語錄

機鋒轉語

證悟知解

祖師禪與如來禪

三關與頓漸

閉關與打七

宗師授受

參話頭

神通妙用

幻境相似神通之錯誤

正定所發之通明

生死之間

中陰身略述

臨命終時

中陰身緣起

生死決疑

了生脫死

醒與夢

禪宗與教理

由教入禪

禪須通教

禪宗與禪定

禪定之學

禪宗與禪定之間

禪宗與淨土

淨土究竟論

禪宗究竟論

禪淨雙修調和論

禪宗與密宗

西藏佛學淵源

西藏佛法之崛起

西藏後期佛法及派系

西藏之顯教

西藏之密法

藏密之特點

顯密優劣之商榷

禪宗與丹道

周秦時代之道家

漢晉南北朝之道教

唐宋元明清情形

道教之經籍

丹道之類別

佛道優劣之辨

禪宗與理學

理學之先聲

北宋理學之崛起

佛化儒家之蹤跡

禪宗與理學之淵源

理學與禪宗之異同

佛道儒化之教

心物一元之佛法概論

心法與力學

心法與聲音

心法與光

心法與電磁

心理與生理

佛法與西洋哲學

希臘哲學初期心物之爭

希臘盛時心物之爭

希臘末期哲學

希臘哲學合論

歐洲中世紀哲學

阿拉伯哲學

近代哲學之變革及影響

西洋哲學之批判

修定與參禪法要

初修禪定入門方法

定慧影像

參禪指月

跋

禪海蠡測剩語

·禪話·

出版說明

話頭

中國禪宗的初祖——達摩大師

對我是誰人不識

面壁而坐終日默然

為求真理而出家的少年學僧——神光

神光的斷臂

達摩禪

了不可得安心法

禪宗開始有了衣法的傳承

達摩所傳的禪宗一悟便了嗎

達摩禪的二入與四行

五度中毒只履西歸

南北朝時代的中國禪與達摩禪

北魏齊梁之間佛學與佛教發展的大勢

齊梁之間中國的大乘禪

中國大乘禪的初期大師

南朝的奇人奇事——中國維摩禪大師傅大士

平實身世

照影頓悟

被誣入獄

捨己為人

名動朝野

帝廷論義

撒手還源

附: 有關傅大士的傳記資料

還珠留書記

禪宗三祖其人其事

從禪宗四祖的傳記中追尋三祖的蹤跡

向居士與僧璨的形影

關於向居士與神光大師的短簡名書

僧璨大師的時代和歷史

《信心銘》的價值

達摩禪與二、三祖的疑案

二祖慧可與三祖僧璨

二祖晚年的混俗問題

有關二祖傳記的疑案

中國佛教原始的禪與禪宗四祖的風格

南北朝至隋唐間禪道的發展與影響

漢末有關習禪的初期發展史料

東晉以後有關習禪的史料與論評

禪宗四祖道信的篤實禪風

輕生死重去就的道信大師的風格

五祖弘忍大師

破頭山上的栽松老道

平凡的神奇充滿了初唐以前的禪門

隋唐以後盛傳的三生再世之說

道信大師與弘忍大師的授受祖位與其他

懶融其人

隋唐間達摩禪的分布

破頭山與牛頭山

賺得百鳥銜花的懶融

善惡一心都可怕

在山的悟對和出山的行為

法融一系的禪道

詩境與禪話

吹布毛的啟發

老難為善

至聖獨照的雋語

法融一系的禪師索引表

馬祖不是媽祖

一段民間傳說的插曲

馬大師活用了教學法

一顆大明珠

獵到一個弓箭手

不離本行的獵手

又是一顆明珠

唐宋間與湖南有關的禪宗大德

南宗禪在唐初的茁壯

南行禪道落在江湖

奠基南宗的兩大柱石

行思禪師

初唐時期的文化大勢

唐國中國佛學的茁壯

一磚頭打出來的宗師

附錄:

禪的幽默(十八則)

·中國佛教發展史略·

出版說明

引言

第一章 佛教與印度固有文化的關係

第一節 印度文化的發展

一、 印度文化的背景

二、 印度上古文化的宗教哲學

第二節 各派哲學的興起

一、 六派哲學與宗教的後先輝映

二、 佛教的產生與外道的異同

結論

第二章 教主釋迦牟尼的事跡

第一節 釋迦牟尼的家世

一、 薄王業而不為的大丈夫

二、 生卒年代

三、 族系傳統

四、 生有自來的神異傳說

五、 允文允武的天生神童

六、 悲天憫人的至性至情

第二節 出家與悟道

一、 逃世入山求道的太子

二、 遍學各派道法

三、 雪山林下苦行

四、 豁然頓悟而成佛道

第三節 教化創建的情形

一、 開始教化及其主要弟子

二、 說法的情況與說法的時地

三、 佛經的結集與部派的分化

結論

第三章 中國佛教的傳播

第一節 佛教初傳的情形

一、 阿育王前後的佛教

二、 佛教傳入中國的初期——漢末、三國時期

三、 魏晉南北朝時期的佛教

四、 淨土宗的創建

五、 鳩摩羅什與僧肇

六、 道生與涅癇佛性

第二節 佛教的鼎盛時期

一、 隋唐時期的佛教

二、 宋元明清的佛教

結論

第四章 二十世紀的中國佛教

第一節 清代以來佛教的衰敗

一、 宗派的沒落

二、 師僧和寺院的變質

第二節清末民初佛教的復興運動

一、 中國佛學的復興

二、 中國佛教的演變

結論

第五章 世界各國的佛教

第一節 亞洲的佛教

一、 韓國

二、 日本

三、 緬甸

四、 泰國

五、 越南

六、 東南亞其他各地

第二節 歐美的佛教

一、 英國

二、 德國

三、 法國

四、 美國

五、 俄國

結論

附錄: 禪宗叢林制度與中國社會

引言

社會學裡的社會

東西文化不同的社會

宗法社會的辨別

結論

佛教原始制度的簡介

禪宗叢林制度的由來

叢林制度

一、 叢林的規範

二、 叢林的風規

三、 叢林以修持為中心的禪堂

四、 叢林清規的遺範

叢林與宗法社會

叢林與中國文化

叢林與幫會社會

結論

·中國道教發展史略·

出版說明

引言

第一章 道教學術思想的文化淵源

第一節 道教立教的過程

第二節 道教學術思想的淵源

一、 黃帝先後時期學術思想的初步規模

二、 三代(堯、舜、禹)時期天人合一思想的規模

三、 夏、商、周三代文化的演變

四、 周穆王西征與神仙故事的起源

第三節 道教起源於春秋戰國時期的神仙方士

一、 秦漢時期的道家與神仙

二、 漢初內用黃老的文景之治

三、 漢武帝與神仙方士

四、 東漢重視圖讖開啟道教的先聲

第二章 道教的建立

第一節 漢末三國時期的道教

一、 諸山道士時期

二、 張道陵的創教時期

三、 魏伯陽的弘揚神仙學術

四、 黃巾張角的旁門左道

五、 漢末著名的道士

第二節 魏晉時期的道家

一、 許旌陽的豐功偉績

二、 抱朴子的富貴丹砂

三、 魏晉玄學與道家思想

四、 道佛思想的衝突與調和

第三章 道教的成長

第一節 北魏時代道教的定型與道佛之爭

崔浩的弘揚道教與排佛

第二節 南朝的道教與陶弘景

陶弘景調和道佛的主張

第四章 道教的擴張

第一節 唐初開國與道教

一、 唐高祖的尊奉道教

二、 唐太宗與道佛兩教

第二節 新興道教的呂純陽

第五章 道教的演變

第一節 宋初儒道歸元的華山隱士陳希夷

第二節 宋代的皇帝與道教

一、 宋真宗神道設教的動機

二、 道君皇帝宋徽宗

第三節 正統道教南宗的崛起

一、 張紫陽的丹道

二、 白玉蟾與朱熹

第六章 宋元時期新興的道教

第一節 北宋道教全真道的建立

一、 創始全真道的祖師王重陽的事跡

二、 丘長春與成吉思汗的因緣

三、 丘長春如何感化成吉思汗

第二節 元代敕封天師道與其他

普及民間道教觀念的兩部書

第七章明清時期的道教

第一節 明太祖與周顛

第二節 明成祖與武當山的張三豐

第三節 明世宗與陶仲文的前因後果

第四節 明末清初道家派別的分支

第五節 康熙雍正與道教

第八章 二十世紀的道教

第一節 十九世紀末道教的衰落

第二節 當代學人研究道教學術的活動

一、 影印《道藏》的發起

二、 《道藏精華錄》的編輯

第三節 研究道教學術的人士

一、 劉師培的《讀道藏記》

二、 陳攖寧的實驗丹道

附錄

海內外道教士之統計

台灣省道教會章程

第一章總則

第二章任務

第三章會員

第四章組織及職權

第五章會議

第六章經費

推介中國傳統文化主流之一的《道藏》緣啟

南懷瑾先生著述目錄