信息

物質文化遺產 南勝窯遺址

南勝窯遺址全國重點文物保護單位

古遺址

福建省

南勝窯址VI-98

簡介

南勝窯址的所在地為福建省平和縣,類型為古遺址,批號為35060002,具體地址位於平和縣南勝鎮、五寨鄉。 .

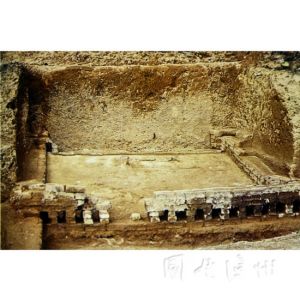

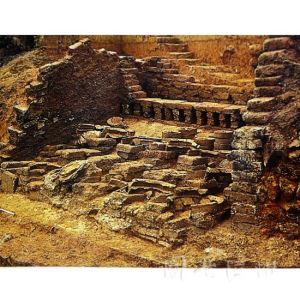

.南勝、五寨,均為鄉鎮名,分別位於平和縣城東南約16公里和24公里。60年代文物普查時,已在這一帶發現古窯址。此後,福建省博物館與平和縣博物館作過多次複查,發現窯址有:南勝鎮的花仔樓、田坑、歐寮;五寨鄉的洞口、虎仔山、後巷碗窯山、田中央、壠仔山、大壠、二壠、蛤蟆坡、內窯、掃帚金等。採集的瓷器標本有:青花瓷、白瓷、青瓷、色釉瓷(醬釉、黃釉、藍釉等)、彩繪瓷(五彩、素三彩等)。2001年1月,福建省人民政府公布為第五批省級文物保護單位。

窯址

.

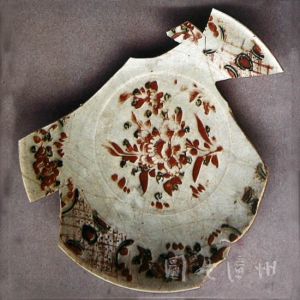

.南勝窯的產品以青花盤為代表,也生產碗、碟、瓶、杯、爐、罐等。紋飾多繪水草、魚藻、飛禽、走獸、花草之類,有的器上還題寫吉祥文字。釉以青花為主,少數為五彩、素三彩、藍釉、白釉、青釉、醬色釉。

明朝中葉,漳州的海上交通發達,對外貿易非常繁榮,南勝窯生產的青花生活用瓷很大部分專供出口外銷。南勝窯屬明代、清初時期的瓷窯窯址第六批國家重點文物保護單位南勝五寨古窯址是蜚聲中外的產自明代的青花瓷——克拉克瓷的故鄉。二十世紀八十年代,平和縣文物工作者在南勝、五寨等地發現大規模明代古窯址群,古窯址遺存十分豐富。經過九十年代中期四次科學發掘,並經多次在中國古陶瓷學會的專題研究,國內外專家、學者達成共識:平和窯是青花與分格繪畫風格的開光大盤(即國際上所謂的克拉克瓷)和素三彩(即交趾香合)的故鄉。以平和南勝五寨窯址為代表的數百座窯址群,地處九龍江支流上游,臨溪依山而建,形成“十里窯坊”,被列為縣級文物重點單位的有15個。南勝五寨古窯址的發現是建國五十周年福建省十大考古發現之一。平和縣博物館的克拉克瓷展廳,陳列了數以萬計的標本,每年都有國內外的專家學者前來參觀考察。

數百年來,“克拉克瓷”產地問題一直困擾著國內外陶瓷考古界,在日本,這種瓷器被稱為“汕頭器”、“吳須手”。20世紀90年代,一個石破天驚的訊息傳出:“克拉克瓷”產自明代福建平和縣南勝、五寨民窯。這一發現,讓我們看到了明末清初平和瓷業和漳州月港盛極一時的背影。11月下旬,本世紀最後一次“中國古陶瓷研究會暨學術討論會”在漳州舉行,來自數十個國家和地區的200多位專家、學者聚集一堂,就“克拉克瓷”(汕頭器)、平和窯等問題展開了深入研討。

一個發現與四百年的謎

公元1602年,荷蘭東印度公司在海上捕獲一艘葡萄牙商船——“克拉克號”,船上裝有大量來自中國的青花瓷器,因不明瓷器產地,歐洲人把這種瓷器命名為“克拉克瓷”。 .

.80年代中期,阿姆斯特丹舉行題為“晚到了400年的中國瓷器來了”的大型拍賣會,拍賣品均是從16世紀至17世紀沉船中打撈出來的中國瓷器,其中不乏被稱為“克拉克瓷”的青花瓷器。“克拉克瓷”再度引起世人矚目。無獨有偶。近年來沉沒於1600年的菲律賓“聖迭戈號”,1613年葬身於非洲西部聖赫倫那島海域的“白獅號”,埃及的福斯塔遺址、日本的關西地區等均相繼發現大量的“克拉克瓷”。令人費解的是,這種盛產於中國的瓷器在國內卻罕見收藏。考古界根據其工藝、風格、紋飾特點,曾經推測它是明清景德鎮或武昌所產的青花瓷。

.

.日本東洋陶瓷學會委員長,素有“日本陶瓷之父”之稱的縨崎彰一先生聞訊率領學術團體前來實地考察,他激動地說:“在日本,青花瓷器、素三彩香合等被稱為‘汕頭器’、‘吳須手’、‘吳須赤繪’、‘交趾香合’等已經400年以上了,但是產地始終不明,平和窯址的發現,證明了漳州窯陶瓷在明末清初時生產並輸往東亞各國。偶然與必然,學者追尋的目光落在平和。

.

.談及“克拉克瓷”窯址的重大發現,人們往往要提到中國古陶瓷研究會會員、現任平和縣博物館館長朱高健先生。他幾十年來致力於平和一帶古窯址的調查研究,採集標本,拍攝了大量照片。

朱高健先生在地方史料中發現:刊於明萬曆元年的《漳州府志》卷二十七載:“瓷器出南勝者,殊勝它邑,不勝工巧,然猶可玩也。”清代重修的《平和縣誌》記載:“瓷器精者出南勝官寮”。正是從以上兩則記載中朱高健確信:南勝一帶在明代早中期即以瓷器聞名遐邇。

一個偶然的機會,朱高健驚奇地發現,自己手中掌握的一些出土瓷器碎片,竟與“克拉克瓷”的特徵相符。與此同時,平和境內豐富的窯址遺存的發現,也引起國內陶瓷界的重視,1992年2月,福建省博物館、省考古博物館學會和日本關西近世考古學研究會,在福州共同舉辦學術研討會,確定了對平和窯址進一步發掘的合作項目。1994年11月至1998年6月,福建省博物館與平和縣博物館先後三次在平和縣南勝華仔樓窯址、田坑窯址、五寨鄉的洞口窯址、陂溝窯址等地進行發掘。其結果令朱高健等人喜出望外,平和窯口燒制的瓷器中以青花瓷為主要品種,其裝飾題材,紋樣、工藝與“克拉克瓷”完全一樣,除此之外,還發現在日本被廣為收藏卻不明產地的“交趾香合”(即素三彩)的燒制窯口及標本。至此,一個長時間困擾國內外陶瓷考古界的外銷瓷產地之謎終於被破解,撩開面紗。

在平和縣博物館“古陶瓷展覽館”,琳琅滿目的古陶瓷標本中,以青花瓷器和“交趾香合”(素三彩香合)最為引人注目,青花瓷器裝飾圖案各異,大的有臉盆一般,“交趾香合”則小巧玲瓏,可賞玩於手掌之中,據說此物與日本茶道聯繫緊密,一般用於盛放調料,由於製作精美,造型多樣,也作為工藝品,為王公貴族所爭先收藏。

朱高健先生說,目前在平和境內發現的以南勝、五寨一帶為主的古民窯數以百計,它們建造於臨溪的山坡上,形成“十里長窯”,可以構想,這些規模不等、生產花色品種相近的窯口同時開足馬力,日夜生產,火光映紅花山溪,場面該是何等壯觀,產量該是何等可觀。

據日本淡水出版社出版的《形物香合》一書圖錄看,日本收藏的許多瓷器與平和田坑窯形狀一致,尺寸大小相近,如龜形、鴨形、鳥形、南瓜形、蛙形香盒等。至今日本有田陶業公司仍保留許多田坑窯制瓷技術和傳統工藝。

1998年10月至今年2月,由福建省博物館、東京國立博物館、茶道資料館、朝日新聞社聯合舉辦,題為“福建省平和出土的和日本收藏的交趾香合”特別展在日本京都、熱海兩地先後舉行,參觀者絡繹不絕,引起強烈反響。

朱高健告訴記者,“從傳承關係看,平和明清時期的制瓷技術應該是第二代,景德鎮是第一代,日本的有田陶業公司是第三代。”

1999年11月下旬,本世紀最後一次“中國古陶瓷研究會暨學術討論會”在漳州舉行,200多位國內外專家聚集一堂,就“克拉克瓷”(汕頭器、青花瓷器)、平和窯等問題展開了研討。月港興衰,平和瓷業夾縫中的生存

或許人們會問,素無制瓷傳統的平和縣為何在明清時期迅速成長為重要的外銷瓷器生產基地?我們只能從典籍中去追根溯源:據《平和縣誌》記載,1513年,平和蘆溪等處,農民起義聲勢浩大,提督軍門王陽明發二省兵眾,平定平和寇亂後,為安定地方,選留隨軍兵眾,在各新建置的縣治衙門充當雜役或管理廟宇等,與當地百姓共建平和。其中江西兵眾中不乏陶瓷方面的能工巧匠,至今在原平和縣治所在地九峰鎮東郊,有一當地俗稱“江西墳”的山崗,系平和設縣以來,江西籍移民公墳。自明正德十四年(1519年)至崇禎六年(1633年),共有13位江西籍人士主政平和。時值月港海上貿易十分繁榮,瓷器又是對外出口的大宗商品,為造福百姓,獲取厚利,這些到任的知縣賦予瓷業優惠的稅收政策,加以扶持,組織民間生產燒制參與市場競爭。從平和採集到的瓷器標本看,儘管其胎釉有別於其它窯口,但其模印或刻劃技法、構圖與景德鎮窯產品如出一轍,這也是其有時被混淆為景德鎮瓷的原因。

.

.以平和南勝、五寨窯址為代表的數以百計的民窯,地處九龍江支流上游,臨溪依山而建,從平和花山溪順流而下,可直達明代著名的海外交通貿易中心——漳州月港。花山溪流經之地,皆為丘陵盆地,河面展寬,水流平緩,非常適宜水路運輸,從南勝、五寨至月港,僅需一天航程。值得一提的是,平和外銷瓷業的迅速崛起與漳州月港的興起是息息相關的。入明,素有“東方大港”美譽的泉州港已衰敗,取而代之的是月港,尤其是明正德以後,月港的海外貿易不但遠遠超過福州港,而且也超過廣東港。到了明萬曆年間,月港的對外進出口發展到最高峰。平和盛產的瓷器正是此時源源不斷地通過商船遠銷世界各國。

有關專家指出:東南沿海貿易陶瓷的生產是在景德鎮窯的興衰起伏中和海外對中國陶瓷需求的夾縫中尋求生存的,興起於16世紀末到17世紀初的平和瓷業就是典型之例。

當時西歐資本主義發展處於原始資本積累階段,西方對中國瓷器的需求日益增加。據史料記載,僅荷蘭東印度公司就在17世紀的80年間從中國運出1600萬件。這樣大量的瓷器,

.

.到了清初,清政府實行“海禁”,月港衰落了,平和制瓷業也因銷路受阻而頹廢,“克拉克瓷”隨之在海內外基本銷聲匿跡,帶給後人一連串遙遠而美麗的遐想。