基本信息

| 編號: | 3177 |

拉丁目名: | ARANEAE |

中文目名: | 蜘蛛目 |

拉丁亞目: | OPISTHOTHELAE |

中文亞目: | 後紡亞目 |

總科: | 園蛛總科 |

superf: | Araneoidea |

中文科名: | 肖蛸科 |

拉丁科名: | Tetragnathidae |

中文亞科: | 銀鱗蛛亞科 |

拉丁亞科: | Leucauginae |

中文屬名: | 後鱗蛛屬 |

拉丁屬名: | Metleucauge |

拉丁種名: | chikunii |

定名人: | Tanikawa |

年代: | 1992 |

中文名: | 千國後鱗蛛 |

原始文獻: | Acta arachn. Tokyo 41: 169, figs.16~2. |

生境: | 生活在山區溪流邊的岩石間,結近乎垂直的圓網。在台灣生活在2500m以下的山區。 |

國內分布: | 福建,貴州,台灣。 |

國外分布: | 日本。 |

資料來源: | 中國動物志 無脊椎動物 第三十五卷 蛛形綱 肖蛸科:267-269 |

形態描述

雌蛛

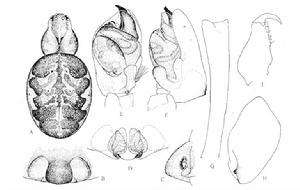

體長7.47~11.56。一雌蛛體長8.28:頭胸部長3.24,寬2.61;腹部長5.58,寬4.41。背甲黃褐色,兩側緣暗褐色,眼區至中窩之間具一近“V”字形暗褐色斑。

額高0.23,等於前中眼的直徑。螯肢褐色,前齒堤有3齒,後齒堤有4齒。下唇、顎葉和胸板暗褐色。觸肢脛節背面有9根聽毛。步足黃褐色,腿節末端、膝節末端、脛節中部和末端以及後跗節和跗節的大部分呈暗褐色。刺相對多但較細,每一刺的基部均有一黑色斑點。腿節Ⅰ有5~6根前側刺,脛節工有3根前側刺。脛節Ⅰ有2列9根聽毛,脛節Ⅱ有3列8根聽毛,脛節Ⅲ和Ⅳ各有4列10根聽毛。跗節器均位於跗節中部1/2處。

步足測量:Ⅰ18.45(5.04+6.12+5.49+1.80), Ⅱ14.04(4.05+4.50+4.05+1.44), Ⅲ8.19(2.52+2.61+2.16+0.90),Ⅳ11.70(3.69+3.78+3.24+0.99)。足式:1,2,4,3。腹部卵圓形,背面黃色或金黃色,具非常明顯的黑褐色葉狀斑。腹部的腹面黑色,中央的兩側各具一彎曲的黃色縱條紋。外雌器淺褐色,中央具一相對較大的鼻狀隆起,插入孔位於鼻狀隆起的中部中央兩側。

雄蛛

體長5.95~9.40。一雄蛛體長6.21:頭胸部長3.15,寬2.61;腹部長3.78,寬2.43。背甲的顏色、斑紋及眼的排列均近似於雌蛛。螯肢淺褐色,前齒堤有3齒,第2齒與第3齒的間距稍較第1齒與第2齒的間距大;後齒堤有4齒,以第1齒最寬、最大。步足淺紅褐色,各節的環形斑不明顯。脛節Ⅰ的遠端半部具2根短粗的刺,後半部有2根較細的刺。觸肢和步足測量:觸肢5.22(2.34+0.36+1.53+0.99);步足Ⅰ19.44(5.76+6.39+5.58+1.71), Ⅱ14.31(4.32+4.68+4.05+1.26), Ⅲ7.42(2.34+2.29+1.98+0.81),Ⅳ10.80(3.51+3.42+2.97+0.90)。足式同雌蛛。腹部較雌蛛的窄,背面葉狀斑的顏色較淺。觸肢的脛節長度約為跗舟長的1.5倍,引導器相對寬大,跗舟基半部明顯較端半部寬。

鑑別特徵

與佐賀後鱗蛛M.kompirensis一樣,背甲的“V”字形暗褐色斑中不包含一對淺色斑點,但本種腹部前半部最寬,外雌器的鼻狀隆起高,插入孔位於鼻狀隆起中部兩側;雄蛛的觸肢脛節長度約為跗舟長的1.5倍而與大衛後鱗蛛M.davidi相近似,但本種觸肢器的引導器,明顯較附加的骨片寬,跗舟基半部遠較端半部寬。地理分布

國外分布:日本。國內分布:福建、貴州、台灣。