福建永安

風景點位於素有“金山銀水”之稱的福建省永安市區西南方向五公里處的省級首批歷史文化名鄉━吉山鄉境內,風景秀麗的文川溪畔。抗日戰爭時期,福建省政府內遷永安長達七年半之久,

北陵

北陵 北陵

北陵當時有40多個省直機關駐紮在吉山,至今保存有許多抗戰文化遺址,包括福建省主席公館及其防空洞、最高法院閩浙贛分庭、福建省高等法院、福建省教育廳、立音樂專科學校、東南出版社、羊棗之獄等。這裡是清代民居民俗的大觀園,有造型各異的清代古建築,尤以柴排厝(酷似木排,156間相通無阻)、棋盤房(與象棋盤很相像,隔出楚河漢界)和古代書院━━萃園最具代表性,在這些古建築內,許多清代的金字匾、金字對聯、捷報、京報、快報以及窗雕、學士椅等至今仍保存完好。這裡還有“家家釀酒,戶戶飄香”的習俗,“吉山老酒”獲“中國文化名酒稱號。

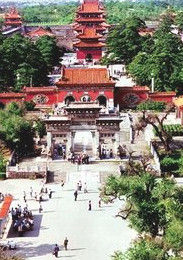

瀋陽北陵

瀋陽北陵(昭陵)除了葬有帝後外,還葬有關睢宮宸妃、麟趾宮貴妃、洐慶宮淑妃等一批后妃佳麗,是清初關外陵寢中最具代表性的一座帝陵,是我國現存最完整的古代帝王陵墓建築之一。 北陵

北陵昭陵始建於清崇德八年(1643年),至順治八年(1651年)基本建成,後歷經多次改建和增修而呈現現在的規模。陵寢建築的平面布局遵循“前朝後寢”的陵寢原則自南向北由前、中、後三個部分組成,其主體建築都建在中軸線上,兩側對稱排列,系仿自明朝皇陵而又具有滿族陵寢的特點。

陵貌

簡介昭陵全陵占地18萬平方米,共分三大部分。由南至北依次為:前部,從下馬碑到正紅門,包括華表、石獅、石牌坊、更衣廳、宰牲廳;中部,從正紅門到方城,包括華表、石象生、碑樓和祭祀用房;後部,是方城、月牙城和寶城,這是陵寢的主體。

方城正門稱為隆恩門,上有門樓。方城四角有角樓。方城內有隆恩殿、東西配殿、東西晾果房和焚帛亭。隆恩殿後面有二柱門、石五供和券洞門,券洞頂端是大明樓。方城之後是月牙城和寶城,在寶城中心,上為寶頂,下為地宮。寶城後面是隆業山,登山俯視,陵園風光可盡收眼底。

昭陵前部在繚牆外,參道兩側有華表、石獅、更衣亭等,而正中是牌樓。牌樓是前部主體建築,系青石建成,四柱三層,雕刻得玲瓏剔透,精美無雙,為罕見的藝術珍品。游罷牌樓,即可至正紅門,這是游中部的開始。正紅門為繚牆的正南門,層樓高聳,十分莊嚴,而其兩翼所裝飾的五色琉璃蟠龍壁,因造形生動,更引人注目。正紅門內的參道兩旁,有華表、石獸和大望柱,它們兩兩相對。既整飭又肅穆。石獸中最值得欣賞的是"大白"和"小白"。這兩匹石馬形象逼真,栩栩若生,據說是以墓主生前最愛騎的兩匹駿馬為原型雕琢而成。欣賞罷石馬,即可至碑亭。碑亭與正紅門相對,為頌揚墓主而建,裡面所豎碑稱"昭陵神功聖德碑"。

出碑亭即至隆恩門。隆恩門是方城的正南門,與碑亭相對。方城為後部,它建造得如同城池一般,位於繚牆,仿佛是城中之城。遊方城先要游隆恩殿。隆恩殿居於方城中心,前有隆恩門,後有明樓,左右有配殿,四隅有角樓,猶如眾星拱月一般,故顯得異常雄偉。隆恩殿以雕刻精美的花崗岩台階為底座,以金光閃閃的黃琉璃瓦為屋頂,再加上畫棟雕梁、金匾紅牆,故又顯得異常華麗。隆恩殿後經過明樓,即可至寶城。寶城在方城北端,為月牙形。寶城又稱寶頂,其下即地宮,安置著墓主夫婦的棺槨和陪葬品。登上寶頂,向四下一望,綠樹環合,景色清幽,宛若置身於城市山林中,一種恬適之感油然而生。

兩座下馬碑

1643年(清崇德八年),清太宗皇太極和孝端文皇后博爾濟吉特氏的陵墓昭陵建成。1927年,奉天省政府將昭陵闢為公園,因其位於市區北部,故得名北陵。昭陵陵區範圍,三十年代瀋陽市政公所公布的實測結果:南北5.1華里,東西為2.6華里,總面積為12.4平方里。陵區四周設有紅、白、青三種顏色界樁,其前面還備有擋眾木(又叫“拒馬木”)四百四十二架,陵區南北狹長,東西偏窄。昭陵陵前陵後共有下馬碑六座,其中正紅門前、神橋南兩座,東西紅門各一座,這四座均在目前昭陵公園的園區之內,另兩座在原來的白樁附近,即今天北陵大街兩邊北陵軍人俱樂部、遼寧省機械研究院附近,隨著城市的發展昭陵四周已是繁華的市區。

昭陵的下馬標誌在清初時使用的是木牌,乾隆四十八年(1783年)皇帝東巡時決定將盛京三陵及盛京宮殿前的下馬木牌改成石刻下馬碑。盛京工部奉旨承造,於乾隆四十九年(1784年)最後鐫造完成。昭陵的六座下馬石碑採用的石材、造型、尺寸相同,只是所書文字略有區別。距陵寢最遠的兩甬石碑碑文為滿、蒙、漢、藏、回五種文字,碑文為“諸王以下官員人等至此下馬”,碑陰與碑陽文字相同,其它四座石碑為滿、蒙、漢三種文字,碑文亦為“諸王以下官員人等至此下馬”,至今六座石碑保存基本完好,已成為珍貴文物。

只是兩座五體文字的、更為珍貴下馬碑目前已淹沒在北陵大街兩邊的城市綠化帶和樓房之中。

規模

民國十六年五月(1927年),以陵寢為中心闢為“北陵公園”,如今占地面積332萬平方米。其總體規劃是以陵寢為中心,分陵寢、陵前和陵後三部分。園內的自然景觀千姿百態,五彩繽紛,其中芳秀園是北陵公園的園中園,總面積4萬平方米,種植了近200種植物,四季分呈,各具特色。初春櫻花盛開,滿園飄香;盛夏荷花競放,柳浪聞鶯;深秋滿山紅葉,層林盡染;寒冬銀裝素裹,蒼松挺拔。縱觀整個園林,春有花,夏有陰,秋有果,冬有青,奇花異石,小橋流水,頗有江南之秀。園內建築與景觀巧妙結合,用中國傳統園林建築藝術將自然美和人工美合為一體,構成了一幅天然畫卷,吸引大量的中外遊客來此參觀。北陵公園擁有30萬平方米的人工湖水面,夏天碧波蕩漾,柳岸成蔭,乘坐腳踏船、快艇觀光遊玩,泛舟湖上,別有一番情趣。現在北陵公園已是聞名中外的旅遊景區。現為國家重點文物保護單位。特色

參觀罷隆恩殿,經過明樓,即可至寶城。寶城在方城北端,為月牙形。寶城又稱寶頂,其下即地宮,安置著墓主夫婦的棺槨和陪葬品。登上寶頂,向四下一望,綠樹環合,景色清幽,宛若置身於城市山林中,一種恬適之感油然而生。現在昭陵已闢為北陵公園。昭陵的另一特色是漫漫數里的古松群。現存古松二千餘棵,松齡達三百多年,搖曳挺拔,參天敝日。這些蒼翠的陵松在金瓦紅牆中構成昭陵又一壯麗景觀,其中的“神樹”、“鳳凰樹”、“夫妻樹”、“姐妹樹”、“龜樹”等更是別具特色。

瀋陽昭陵古老的歷史、神秘的皇陵、千姿百態的自然景觀,成為數以萬計的中外遊客為之心曠神怡、流連忘返的瀏覽勝地,亦成為世界各國人民了解中國、了解瀋陽的視窗.

瀋陽北陵公園自然風光

瀋陽北陵公園自然風光(20張)

2004年7月,瀋陽北陵正式成為了世界文化遺產(與福陵和瀋陽故宮)。

地址

遼寧省瀋陽市皇姑區泰山路公交線路:

[正門]

136、205、210、213、217、220、227、231、242、245、265、290、393、800路北陵公園站

[西門]

136、138、294路香爐山路站

217、232、326、381、382、393路、捷運一號線北陵西門站

[東門]

131、157、178、205、210、214(夜線)、220、227、231、242、245、265、280、281、800路北陵東門站