概況

北庭鎮

北庭鎮2008年,實現農村經濟總收入1.34億元,農牧民人均純收入達6416元,比2007年增加738元,增長率為13.5%,其中:農業增加88元、畜牧業增加290元、水產養殖增加40元、勞動力轉移增加180元、二三產業增加140元;3個村民小組達到萬元村標準,萬元戶達到395戶。

行政區劃

轄16個村委會:古城東村、古城西村、西上湖村、大墩村、高橋子村、南門村、山東地村、泉水地大村、六十戶村、上源泉村、夾灘地村、上東二畦村、下東二畦村、大莊子村、三廠槽子村、三十戶村。經濟建設

北庭鎮

北庭鎮著名景點

北庭都護府遺址

北庭鎮

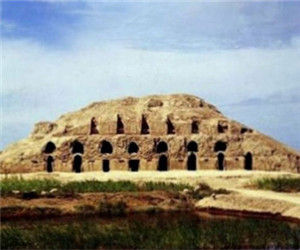

北庭鎮該城址為唐北庭大都護府遺址,城址平面布局略呈長方形,南北長約1.5公里,東西約1公里。城池布局受唐長安城影響,分為內外兩城,城池為不規則長方形分布,內城為全城的中心所在,位於外城中部略偏東北部,城牆周長3003米,官署多居其中。外城規模較大,城牆周長4596米。外城之北還有低矮的羊馬城,內外城牆都有馬面、敵台、角樓和城門。外城北門還有瓮城,城外有天然河環繞成護城河,城牆的建築方式為夯築,高約5—7米,寬約7—8米。

北庭都護府遺址位於吉木薩爾縣城以北的沖積平原上,東臨東河壩,西接西河壩。公元702年設立北庭大都護府時改原庭州城而建。709年,吐蕃攻占此城;高昌回鶻時為其夏宮;元代時在此設行尚書省、統領全疆;城址因戰火荒廢於明代初期。北庭都護府遺址是絲綢之路新北道上的歷史名城,歷史上曾對新疆的政治、經濟、文化的發展起過重要的作用。

640年(唐貞觀十四年)建庭州城

702年(武則天長安二年),建北庭大都護府,轄兩國都護府和二十三個都督府,兩個州,管理天山以北,巴爾喀什湖以東、以南的廣大地區,西達裏海,縱橫數千里;宋代改稱可汗浮屠城,屬高昌國地,是高昌回鶻王朝的重要基地及王族避暑勝地;元代在北庭設別失八里行尚書省。

明代,城毀。關於古城毀滅歷史上沒有詳細記載,民間傳說瓦刺人找了很多土貓,澆油點燃,使其從雲梯竄入城中,引起一片大火,古城以此被毀;988年,列為全國重點文物保護單位。北庭都護府遺址現已荒廢,當地人俗稱“破城子”。除殘留部分城牆遺址外,城內建築均蕩然無存。因其曾被斯坦因等人向世界上介紹過,兼之其本身的重要價值,使其具有較高的知名度,每年有世界各國之科學家及旅遊者慕名前往參觀、考察。

北庭都護府遺址於1988年被列為全國第三批重點文物保護單位,說明其文物價值之重要。現隨著絲綢之路新北道上旅遊資源開發,古城的旅遊價值亦隨之高漲。

北庭西大寺

北庭鎮

北庭鎮北庭西大寺,又名高昌回鶻佛寺,位於北庭都護府遺址之西1公里處,西臨西河壩,東面有水池,周圍地勢平坦,現多已開發為農田。古寺為高昌回鶻王國皇家寺院遺址,專供王室成員供養佛像之用。佛寺殘跡平面呈長方形,南北長約70.5米,東西寬約43.8米,地面以上全部用土坯砌築,地面以下為夯土台基,整個建築分南北兩個部分,南面為殘高0.2—0.4米的庭院、配殿、僧房、庫房等建築群;北面為正殿,其四周築洞窟,兩部分銜接成一整體。目前東面有上七下八的洞窟殘跡,窟內殘留有高昌回鶻時期的壁畫若干。建築材料為土木結構。

宋朝初期,寺院興盛。宋使王延德曾親臨“遊樂於其間”。1275年,高昌王東遷時,日趨衰落,十四世紀時,毀於伊斯蘭教的聖戰。

西大寺現外觀大部殘毀,1979一1980年,中國科學院考古所對其進行搶救性發掘。清理出南面的部分配殿及東部的佛窟。1988年,西大寺連同北庭都護府遺址一同被列入國家級重點文物保護單位後,受到妥善保護。

唐貞觀十四年(公元640年),在北庭故地設立“庭州府”,武則天長安二年(公元702年),改“庭州府”為“北庭大都護府”。該時期在其轄區內大興土木,廣建佛寺,先後建有“應運太寧寺”、“高台寺”、“龍興寺”與“西大寺”等,佛教一時興盛。

唐文宗開成五年(公元840年),回鶻部從自鄂爾渾河流域大舉西遷,其中一部分定居北庭一帶。回鶻人原在漠北時,信奉摩尼教,於唐鹹通七年(公元866年),高昌回鶻政權建立後,始皈依佛教。西大寺壁畫中,現存有“亦都護(高昌國王)”、“長史”、“公主”之像。

元惠宗至正六年(公元l346年),禿黑魯貼木兒之子即位察合台汗,在位期間曾對高昌地區(今吐魯番)進行“聖戰”,搗毀佛寺,殺害佛教僧侶,強迫高昌居民改信伊斯蘭教。由於“聖戰”並強迫之宗教更替,西大寺當毀於斯時。

現殿窟內殘存有佛、菩薩、羅漢、天王等塑像,壁畫內容主要為千佛、菩薩、護法、經變故事,間有回鶻文、漢文題記,為研究維吾爾族的古代宗教、文化、藝術、語言文字和建築技術等,提供了極為珍貴的實物資料。

西大寺由於出土大量回鶻時期的壁畫及回鶻文題記,歷史價值極高,吸引了世界各國大量專家、學者及遊人前來參觀、考察。兼之其處在絲綢之路新北道上,旅遊價值頗高,開發潛力巨大。