相關詞條

-

北山

北山,古名龍崗山,距大足縣城龍崗鎮北1.5公里,海拔545.5米。北山摩崖造像,位於大足縣城之北而得名,始刻於唐末,至南宋結束,以北山佛灣為中心,遍及其...

地理位置 建築特徵 經濟發展 北山公園 北山旅遊經濟開發區 -

北山公園[吉林]

北山公園位於陽江市區北繡路,緊接陽江市人民廣場。是一座以歷史文物古蹟為主的山嶽型公園。始建於1926年。占地面積47000多平方米,園內有北山石塔、烈士...

陽江市 環境介紹 建築結構 北山石塔 宋明摩崖石刻 -

吉林北山公園[吉林市北山公園]

北山公園是吉林市著名旅遊勝地。位於吉林省吉林市船營區,是一座久負盛名的寺廟、風景城市園林。以山水景觀為主,主峰海拔270米。園內峰巒疊翠,亭台樓閣遍布,...

簡介 主要景點 相關傳說 導遊指引 -

互助北山

互助北山國家森林地質公園坐落於祁連山脈南麓的東端,平均海拔1800米左右,年平均溫度15度左右,可謂冬無嚴寒、夏無酷暑。公園總面積1127平方公里,海拔...

公園簡介 主要景點 -

北山龍潭

步盡蹬道,迎面就是北山頂的一個缺口,口上藍天白雲,口裡吐出水簾,順著一公里的峽谷,跌岩瀉落,千年不涸。雨季簾幅變寬,浩蕩飛瀉;旱季簾幅變窄,銀練垂掛,把...

簡介 簡介 景區簡介 人文歷史 乘車線路 -

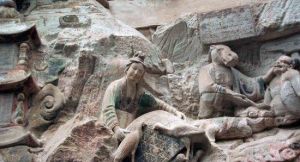

大足石刻景區

大足石刻創於晚唐、盛於兩宋,以佛教造像為主,儒、道造像並存,是我國晚期石窟藝術的傑出代表作。 大足石刻以佛教造像為主,兼有儒、道造像。 大足石刻是大足縣...

簡介 藝術價值 大足石刻評價 世界文化遺產 大足石刻景點 -

北山古寺

北山古寺坐落在廣東 清遠市賢令山麓,坐北向南,因山構築,占地十多畝,飛檐翹角,體態堂皇。周圍群山相抱,樹木蔥籠;寺前禹門疊浪,馨瀉而下;寺內花木叢生,環...

簡介 特點 歷史沿革 寺廟景觀 蓮花噴池建成 -

北山寺

北山寺坐落在風景秀麗的鳳凰山北麓,依山面水,居高臨下,上有斷岩壁立,下有陡坡相連,地勢險峻,氣勢宏偉。北山寺是一個很神秘的地方,集儒釋道於一山,山上供著...

景點簡介 古籍記載 主要景點 -

北山風景區

北山是位於吉林市城區內的一厘景色秀美的園林公園。公園裡不僅有山有水有林等自然景觀,還有佛、道、儒三教合一的古廟群等歷史古蹟和一些人文景觀。成為人們春逛廟...

發展歷史 景區現狀 主要景點 冰雪大世界