基本信息

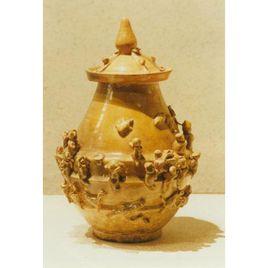

【名稱】:北宋婺州窯青瓷罐

【文物出土】:武義陶宅出土。

【文物現狀】:現藏浙江省博物館

【文物級別】:一級

簡介

蓋:7.5厘米,高:26.3厘米,口徑:7厘米,底徑:8.4厘米。

蓋頂塑有鳥形,器身為直口,腹身呈塔狀起棱為四層台,自上而下,一層堆塑有魚、狗、鳥、羊、雞。二層、三層為送葬圖。四層又塑有鳥、龜等。釉色青黃,底部無釉,是一件從器物造型和胎釉特徵上較為典型的婺州窯產品。

青瓷罐詮釋婺州窯

婺州窯是唐代六大青瓷窯之一,名列第三。窯址在浙江西南部的金華、衢州一帶,唐代屬婺州,婺州窯大盛於唐宋,衰落於元明。至今尚存歷代古窯址600餘處。

據古窯址和墓葬發掘資料,婺州窯青釉瓷創燒於東漢的龍游漢代窯場;六朝生產規模擴大,制瓷技術提高;唐至北宋為婺州窯的鼎盛時期,以燒制青瓷為主,兼燒黑釉、褐釉、花釉、乳濁釉和彩繪瓷。

婺州窯古瓷最顯著的特點,就是在釉面呈現成絲、成點、成片的奶白色,即通常所說的“乳濁釉”。據專家考證,其成因為:婺州窯瓷使用石灰釉,六朝時呈淡青或青黃色,釉層顯厚,但不均勻,常見凝聚為芝麻點狀,釉層剝落和開片。在開片或胎釉結合不緊密的地方,往往產生白色結晶體,析出成絲、成點、成片的奶白色。奶白色為化妝土原料的滲出物。

據考證,婺州窯的化妝土系用含鐵量很少的瓷土做原料,經過淘洗,質地細膩,顏色呈奶白色。婺州窯乳濁釉,釉面呈藍白色、天青色或月白色,具有滋潤幽雅的玉質感,唐早期已成功燒出,宋元大盛,並出口海外。至今已發現至少6座唐早期的婺州窯曾燒制乳濁釉,其中的金華鐵店窯就有3座,窯長為40~50米之龍窯,現已列入“全國重點文物保護單位”。

一藏友收藏有一件“婺州窯乳濁釉青瓷罐”。該罐高9.5厘米,口長6.2厘米,腹徑10.5厘米,底徑5.3厘米。斂口、短頸、鼓腹,下漸收,平底餅足,足根外撇,足底微內凹。

該罐胎質較粗,呈深灰色,見有凹疵點,胎釉結合處可見施有白色化妝土。釉色為月白色帶黃的乳濁青釉,釉內見細密開片,釉表是由內滲出的成片奶白色,在釉層開裂處和口沿釉厚處凝聚特別明顯。罐內滿釉,罐外壁施釉不及底。

該罐無論是從“斂口短頸,鼓腹平底,餅足外撇”的器型上看,還是從深灰色胎、奶白色乳濁青釉及開片紋路等胎釉特徵上看,均可斷為唐代晚期婺州窯生產的精品器皿,具有渾圓飽滿,小中見大,精巧而有氣魂,單純而有變化的盛唐風度和氣派。

婺州窯在唐代陸羽所著《茶經》中列青瓷第三位:“碗,越州上,鼎州次,婺州次……”...