人物簡介

劉超,男,1953年生於陝西西安。現為中國國家畫院龍瑞工作室畫家,中國人民大學山水畫創作與研究課題班訪問學者,中國畫院畫家,陝西

畫家劉超

畫家劉超人物成就

獲獎情況

作品曾獲5.23全國美術作品展和中國美協主辦的第二屆永樂宮國際書畫藝術節優秀獎,全國名人名家書畫邀請

劉超國畫

劉超國畫 辦展情況

曾在北京、西安、海南、深圳、日本、韓國等地舉辦個人畫展和聯展:2002年隨陝西美術家協會書畫代表團出訪韓國;2007年,在

劉超國畫

劉超國畫 作品收藏情況

曾多次為陝西省政府、省人大、省政協等單位創作大型山水畫。作品被人民大會堂、毛主席紀念堂、中國人民

劉超國畫

劉超國畫 出版情況

出版有《劉超山水畫集》、《當代名家山水精品——劉超》、《西部實力派書畫家劉超山水畫冊》、《名家書畫

劉超國畫

劉超國畫 理論成果

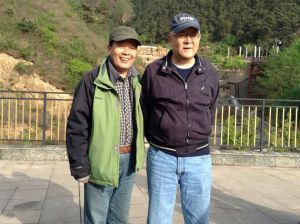

感悟中國山水畫的意境美文/劉超 中國山水畫要盡全力創造意境,沒有意境的山水畫等於沒有生命,山水畫大師李可染先生說“意境是山水畫的靈魂”,現 劉超隨龍瑞寫生

劉超隨龍瑞寫生山水的意境離不開詩意,中國畫自古以來便與詩有不解之緣。趙孟頫在《論畫品》中說:“畫謂之無聲詩。”一語道破詩與畫之間如魚水般密切聯繫,古代有許多畫家就是詩人,唐代山水畫家王維在其創作實踐中開創了“破墨”的山水技法,發展了山水畫的筆墨意境,可謂是中國早期山水畫的重要代表人物,而他首先是一個文學家,本人有極高的文學藝術修養,他流傳於世的大量優美高雅,而又充滿生機禪韻的詩,是不可能不帶入他的山水畫作品中的,無怪蘇軾評其作品時說:“讀摩詰之詩,詩中有畫,觀摩詰之畫,畫中有詩。”詩與畫都是抒發作者心中的情感、志趣、理想的方式,一是文學藝術,一是視覺藝術,卻有其相通之處,“詩言志”畫又何嘗不是,畫家利用詩文跋題以求達到詩情畫有“韻外之意”,在文字上做些“畫外功夫”。有的善用“比興”狀物抒情,多有寓意,這種詩歌創作手法常被借用於中國畫中。山水畫的意境中不能沒有詩意美。古今山水畫傑作無不從中溢出濃厚的詩境美,正是詩境美深化了山水畫的意境。

意境離不開作者對生活深入的觀察和了解,所以我堅持每年春秋兩季帶學生到秦嶺山區、白鹿塬畔農村寫生,我畫中一邊倒的廈房和木頭做的花格窗子、土門樓、碾盤子、碌碡、門口臥的黑狗、放羊人揮鞭趕著的羊群……這些具象反映出關中農村的生活細節,生動真實地烘託了農村感人的生活場景,這種意境的創造和再現,使觀者有身臨其境的感覺,使身處緊張、喧囂的現代都市人有嚮往自然田園式生活的強烈念頭,使畫面的意境更加強烈、更加感人。

劉超國畫

劉超國畫山水即人,山水畫實則是反映人的精神、人的品格、人的學問修養。有一流的人品、學問、修養,才有一流的作品,才有望走到山水畫中物我兩忘、天人合一的最高境界。董其昌說“讀萬卷書,行萬里路,胸中脫去塵濁,自然巨壑內營,成立謹鄂,隨手寫來,皆為山水傳神”,只有通過學習、體驗大自然,提高思想、道德、人品等人生境界的全面修養,開拓胸襟,方能超然物外,融萬趣於神思,暢神於天地之外。修養學問的高低深淺決定山水畫意境的高低深淺,決定著藝術的高下。潘天壽說:“境界層上,一步一重天。雖咫尺之隔,往往辛苦一世,未必夢見。”古今山水畫大師無一不是造境大師,也無一不是運用獨特的手法造境大師。杜甫說:“語不驚人死不休。”沒有獨特的山水畫語言就不能創造出感人的意境。

由於現代社會是各種文化交融的多元化時代,人們的思維方式以及看問題的方式與古人大不一樣。人們的居住環境改變了其欣賞方式,現代山水畫家已在改造古人的山水畫圖式和玩賞式的筆墨程式,更加注重色彩、黑白、點線面和大筆墨效果,強調秩序、構成和整體美以擴大畫面張力。現代山水畫的創作手段越來越多,形式越來越豐富自由,筆墨、色彩、構成、綜合材料的互動運用,大大加強了畫面表現性,也更強調了大化意識,大山大水,大境界,“胸次悠然,直與天地萬物上下同流”,尋求新的天人合一。現代山水畫意境對自然空間的模仿轉化為對平面空間的分割和構成,更注重藝術本體的追求,這種視覺圖式的轉換必將創造出新的山水意境,如何用現代的表現方式營造出既具有現代審美意味又不失華夏美學特徵的山水畫意境,是當下山水畫家所面臨的課題。

人物評價

其一

開軒面場圃把酒話桑麻——品讀劉超和他的山水畫文/張立 認識劉超多年了,雖然過從疏淡,但在諸多畫友當中,他因筆墨老道,為人謙和而成為我最願意交往的一個。每當相 劉超與龍瑞

劉超與龍瑞劉超先生是屬於那種從不顯山露水,有著象養育他的鴻固塬一樣的沉穩性格的人,同當今畫圈裡那些虛虛晃晃,裝腔作秀,追名逐利者比較,實在是顯得“老土”了。然而“君子比德如玉”在他身上並不缺少儒雅的詩人氣質。他除了畫畫、讀書、寫字,在家裡是個大孝子,多年來侍奉年邁的母親,端湯餵水,百般呵護,傳為佳話。常言“百事孝為先”,有著這樣的古道熱腸,在儒學文化的視野里他便是仁人賢士了。中國畫論歷來強調“學畫先貴立品”,“故畫品之優劣,關乎人品之高下”。北宋郭若虛云:“人品即已高矣,氣韻不得不高,氣韻即已高矣,生動不得不至,所謂神之又神而能精焉”。單憑這點,劉超先生的畫品還用問嗎?

魏晉六朝便有品藻人物的風氣,劉超先生作為長安畫壇造詣頗深的新秀,同昔日蕭散出塵的“王謝之流”雖大相異趣,似乎不可類比,但在他的從藝理念和生命情調中,並不缺少痴迷山水的深摯戀情和詩人悲天憫人的情懷。品讀他的作品,一種溫潤淳樸的鄉情會油然而生,心頭不覺會泛出“開軒面場圃,把酒話桑麻”“斜光照墟落,空巷牛羊歸”“慈母手中線,遊子身上衣”之類的詩句來,溫暖中頗有些哀傷,笑意中會淌下淚來。當他獨自徜徉在滻河川上,遙望終南;當他沉迷於蒼塬碧壑間,游心騁懷,他的心頭也一定會泛起在曾熟讀過的李杜、王維的詩句,發思古之幽情,諸多人生況味會像秦川滾滾的麥浪向他奔襲而來,宇宙和人生的全景便會在他的心頭徐徐展開。那是一種生命體驗的深沉的悲哀,又是一种放飛心靈的陶醉。因而,劉超先生的畫,不管畫的是蒼塬窯洞,疏籬土屋,或者是牛欄雞舍,仄路小橋,一切景語都是情語,都會使人感動的落淚。只有經歷了人世滄桑炎涼世態的人才會深味那些畫中的內涵。對那些淺俗薄情的人,這些作品是很難理解的。《人間詞話》有云:“詞人者,不失其赤子之心者也。”又云:“境非獨謂景物也。喜怒哀樂,亦人心中之一境界。故能寫真景物,真感情者,謂之有境界。否則謂之無境界。”劉超先生將藝術之根深深扎進故鄉的熱土之中,以赤子之覺心,撫慰一石一草,讓他浸入生命的靈性,這便是他藝術靈魂里最幽深、悲壯的表現了罷!

劉超國畫

劉超國畫劉超先生的作品就其境界和風格而論,無疑是屬於蒼潤、沉雄、樸拙、荒寒一類,洗盡鉛華,歸朴返真,粗服亂頭,大巧若拙。凡見過劉超先生作畫的人,又會被他那沉著應對,活力充盈,“解衣盤薄”放筆直取的性態所震懾,此刻,他給人展示的是個性中風流倜儻的人生另一道風景。他深明“山水忌纖巧”的畫理,下筆沉雄凝重,“綿里藏針”,筆力內斂,又若高山墜石,明快利落,皴擦點染,留在紙上的墨韻筆滋豐潤。筆墨是心源的外化,是精神載體,是畫家品格、學養的自然流露。劉超先生張弛有度的筆墨程式已漸趨成熟,那裡既有石濤的恣肆靈動又有龔賢的古雅沉靜,加上他骨子裡的朴茂無華,已形成了有別於他人的不俗的學術品格。然而劉超先生心中十分清楚,這一切才剛剛開始,他心中的悲劇式的大愛,正如老子所言“道之為物,惟恍惟惚,惚兮恍兮,其中有象;恍兮惚兮,其中有物”,他如夢般追索的傑作,還不能“瞭然於手”,還需要他付出更多的心血,上下求索。

畫家是永遠寂寞的,要喜歡上他的作品是需要有文化的。

——2010年9月於寂廬書屋

其二

評劉超的畫格文/天昊 隨著中國改革開放的縱深發展,在頻繁的展覽交流中,中國畫的表現機制、手法也在默默的發生著巨大變化。先是盲目引進 劉超所在的龍瑞工作室師生

劉超所在的龍瑞工作室師生最初我只聞其名,與幾位友人閒聊中得知這位藝術家出手不凡,但有所交往後才又感到他藝術上的那種儒雅、灑脫,更是來自他的為人風格,藝術畫格,更出於他的素養和人生態度,文如其人,顯然這是一句老生常談,但的確能說明人品與文品的一種關係。

劉超自號“南山布衣”、“滻河川人”,為人風格可以以質樸、悠閒一語概之,他的畫風一洗塵俗之氣,卻有妙處可說。那是出自心態的悠閒,少了浮躁的結果,悠閒與懶散不同,懶散是無所作為,近年來劉超先生作品甚豐,參加各種全國級大展,且多有獎項,悠閒卻是一種心態,說明他非懶散,時下畫界心態浮躁者居多,內蘊不充,卻又急於成名。劉超先生則不然,於塵世紛擾中有此一份良好的心態難能可貴,亦良為可嘉。更為難能的是他有閒心坐下來讀書,於畫家,技法訓練的重要不言而喻,而注重自身的傳統文化素養,卻非盡人所能領會和力行的。

劉超國畫

劉超國畫中國傳統藝術講求雅俗共賞,世上俗者多,雅者少,俗所賞者過眼雲煙,雅所賞者容易凋零,藝術欲求其大,似乎非雅俗共賞不可,否則不會有強大的生命力,特別是如今藝術被經濟使喚的時候,劉超於書畫均有很高造詣,得到專家好評固然不易,但欲求得世俗的讚嘆對他來說似乎更難。有一種策略,以藝術初先謀求社會廣泛認可,果實擴大之後再做傳世打算,似也不失為睿智的選擇。作為劉超,從藝之路本來就坎坷,畫路調整似有必要,但如果他真的聽我規勸改變了畫路,我也許要後悔、自責的,因為我始終認為堅持是可貴的品質,藝術不是投機的事業。

我一直堅信,一個真正畫家必有超俗的胸懷和性情,古之謂“澄懷味象”或寓此意,而胸懷和性情自然不會天生,是自覺修、養、悟的結果。願劉超同道在藝術之路上再接再勵,取得大成果。

其三

自然而然——為畫家劉超先生畫冊作序文/張振學 畫者,智慧這學,個性風格與筆墨語言是屬於畫家自己的符號,是畫家的個性、天份的自然實現,沒有強烈個性的人是不可能創造出個人風格的。能夠在無聲無色的空間中創造出有聲有色的高境界的作品來,便是一種天份的流瀉。 劉超國畫

劉超國畫畫家的根,就在於他對人類的感情,首先是他自己內心深處情感的敏感性,以及能把這種敏感性用畫筆表達出來、並富於感人的能力。你的作品是否感動了觀眾、打動了觀眾內心最隱秘的情感,人性中最深層的情感。所以說畫家不是去體驗別人的生活,而是深刻地去體驗自己內心生活,這種內心的精神蘊含是無窮無盡的,它誘惑著我們,成為我們的責任和使命。

在一次市教育學院的講課後認識了劉超,之後他經常拿作品來我這裡。久而久之,便有些知己了。談人、談畫、談社會、無所不談,因情感的溝通,畫也必然而受到影響。這也是無法迴避的,臭味相投。

劉超的筆性很好,這與他長期對書法的關注有關,把書寫的性情帶進畫法中這是近代文人畫興起的一大進步,海派吳昌碩的花卉,古樸蒼茫、自然野逸的風貘,有苦鐵畫氣不畫形之感慨,浙江吳門畫派的青藤白陽的文人畫風對近代中國畫產生了巨大的影響,“青藤之書,書中有畫;青藤之畫,畫中有書”。直率、縱恣、雄健、躁動的筆意是劉超畫中用筆的一大特點,是劉超的一大長處,也是他走向成功的重要條件。

劉超的畫,已不是簡單的自然寫照,自然已成為他畫面的精神借體。已從對自然的依附中釋放了出來,開始對自然秩序向繪畫性秩序進發。畫面的內在結構美感和筆墨點綴的形式意味,已成為他今後努力追求的目標。

自然按照自己的形象創造了人,人又以自己的形象創造藝術,從見山是山,到見山不是山,再到見山依然是山,這是人的精神回歸。如果依然是居高臨下的胸有丘壑,用一種符號替換另一種符號,你依然距離自然很遠,無論是民族一體化可全球一體化都是藝術的墳墓。人首先要回到自然,才能真正獲得自然,這自然不是大自然,而是畫面的自然,是自然而然。

祝賀劉超先生已取得的成就,再接再厲,並與之共勉。

——2006年歲末

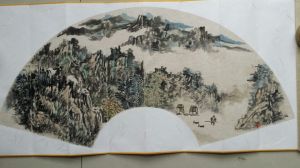

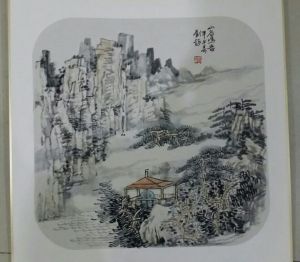

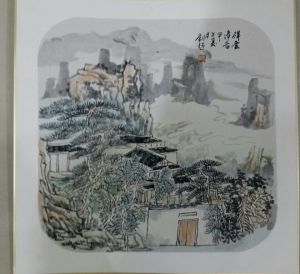

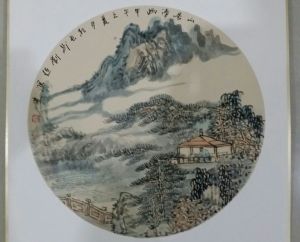

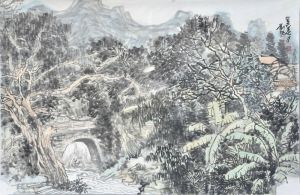

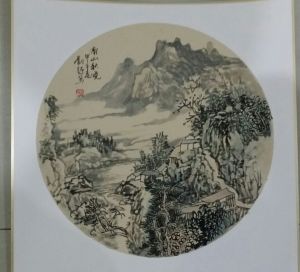

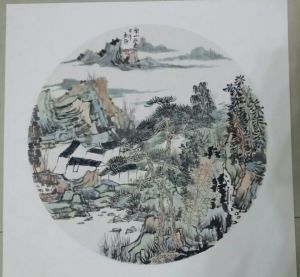

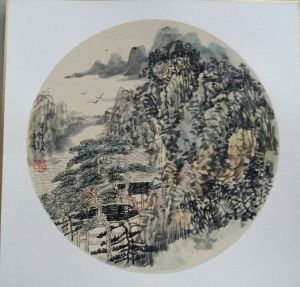

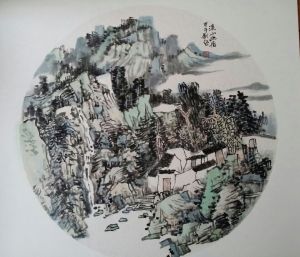

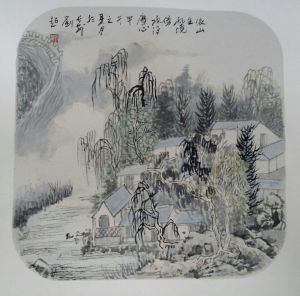

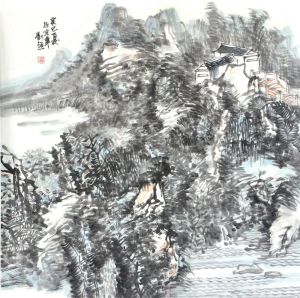

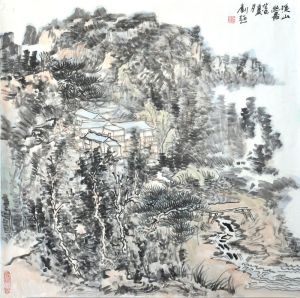

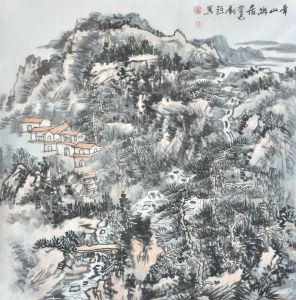

作品欣賞

劉超國畫 劉超國畫 |  劉超國畫 劉超國畫 |

劉超國畫 劉超國畫 |  劉超國畫 劉超國畫 |

劉超國畫 劉超國畫 |  劉超國畫 劉超國畫 |

劉超國畫 劉超國畫 |  劉超國畫 劉超國畫 |

劉超國畫 劉超國畫 |  劉超國畫 劉超國畫 |

劉超國畫 劉超國畫 |  劉超國畫 劉超國畫 |

劉超國畫 劉超國畫 |  劉超國畫 劉超國畫 |

劉超國畫 劉超國畫 |  劉超國畫 劉超國畫 |

劉超國畫 劉超國畫 |  劉超國畫 劉超國畫 |

劉超國畫 劉超國畫 |  劉超國畫 劉超國畫 |

劉超國畫 劉超國畫 |  劉超國畫 劉超國畫 |

劉超國畫 劉超國畫 |  劉超國畫 劉超國畫 |

劉超國畫 劉超國畫 |  劉超國畫 劉超國畫 |

![劉超[山水畫家] 劉超[山水畫家]](/img/8/46e/nBnauM3X0YTMwIjNyQDM1AjMxQTMykjM1AjM0MTNwAzMxAzL0AzL3czLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLyE2LvoDc0RHa.jpg)