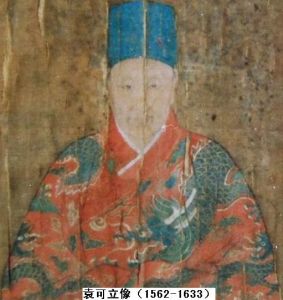

人物介紹

但他身在曹營心在漢,等到遼陽失陷,劉愛塔就開始謀劃歸順明朝。劉愛塔本來是不滿明朝官將的欺壓才來到建州的,但他卻因為在任上秉公審斷女真人與漢人的糾紛,得罪了一批女真高官,發現自己無法保護漢人的合法權益,於是決心脫離後金。天啟三年(1623)二月,終於有了機會,他被清人授命鎮守金、復二州,距明朝的軍事重鎮登州僅一水之遙。劉愛塔便命自己的心腹幕僚生員金應魁渡海到登州與巡撫袁可立約降,但一入登鎮便被鎮守總兵沈有容擒獲並發難,金應魁要求面見巡撫袁可立回報機宜。沈有容也不敢怠慢,很快將這一情況向巡撫袁可立作了匯報,並將來使金應魁的密信轉給袁可立作定奪。劉愛塔在密信中信誓旦旦,說他決心起義,“欲反正內應,以報中國”(《明熹宗實錄》),並請求巡撫大人開恩,能免去他過去的死罪,準其戴罪立功,誠不幸感激之至,願為巡撫大人一死效命。袁可立與群臣商議道:"劉愛塔棄金投明不是一件小事,是真是假一時無法辯明,但國家處於危難時期,正是用人之際,若果是真心投明,實乃天賜我大明良機,不能失去機會啊!”不容遲疑,於是袁可立權且先答應劉愛塔來使金應魁的請求,並簽發免死牌票給來使,同時也做好了萬一誘降失敗的雙重準備,並命令快馬馳驛進京師把這一情況奏報給朝廷。

原遼東經略王在晉也對袁可立的策反進行了肯定:“三年二月內,復州總兵劉興祚即劉愛塔欲反正內應,使金應魁齎送密稟,求登撫免死加銜牌票。登撫(袁可立)以因間用間計給與之。命總兵沈有容於三月十三日率兵出海相機接應。(王在晉《三朝遼事實錄》)

朝廷對袁可立的這一誘降計畫原則上也是支持的,並在嚴格保密的情況下令樞輔孫承宗從全局策應之。五個月後,袁可立在天啟三年七月二十六日給朝廷的奏疏里再次回報導:“臣念遼陽以納降陷城,廣寧以判官誘敗,興祚之言未可全信,又思因間用間,實兵家妙用。隨於二月二十三日寫免死票一紙,加銜札付一張,移付沈總兵轉給金應魁。沈總兵於三月十三日率兵出海接應”(《明熹宗實錄》)。實際上袁可立在給劉愛塔的札付回覆中承諾其來歸後代為升官授職,又陳述了自己接受其歸順明朝是冒了很大風險和壓力的,目的是令其嚴密行事,以防泄計。

劉愛塔在這幾個月中也開始積極準備,決定於當年七月起事。但劉愛塔的歸順之路卻出了意外變故,因為本州一個守堡的中軍叫王丙,這人做事狡猾貪暴,劉愛塔查處過他貪污軍餉的罪狀。但王丙得知劉愛塔歸明的訊息後先下手為強,首先向努爾哈赤告發了劉愛塔,金人隨即收訊劉愛塔兄弟,劉愛塔對約降一事死不承認,金人也找不出更多的證據,便無可奈何,最後只好將告發者王丙誅殺以收買劉愛塔,企圖用苦肉計來換取劉愛塔回心轉意。但劉愛塔在接到軍門袁可立的免死牌票後,對袁可立的寬仁大義和力圖恢復大明疆土的決心所感動,又加上他日益思念故土,歸順明朝的決心更加堅定,策應活動一刻也沒有停止過。劉愛塔雖然被金人免去殺身之禍,但從此以後卻被金人深深懷疑和嚴密監視,其歸順活動受到大大限制。努爾哈赤將遼東半島的民眾悉數遷往內地以絕後患。

袁可立對劉愛塔的策反活動使後金在遼海一帶的軍事部署受到了很大的擾亂和騷動。袁可立在給天啟皇帝的奏疏中說道:“有容於三月十三日率兵出海援之,其後續報,皆雲愛塔七月來歸。始四月間,以金州濱海人民徒復州,以王丙之故致露,將愛塔並李永芳長子械去,殺其弟劉興仁及王丙。屠城,驅其餘民於永寧。蓋州四衛已空其三,沿海四百里之地,彼盡去之而不據,僅遺酉虜千人。”(《國榷》卷八十五)從某種意義上說,劉愛塔的失敗,給滿人占領區的打擊更大,因為袁可立誘降劉愛塔致“中國叛將為虜羽翼者,皆上下攜二,公之本謀也。” (明 董其昌《節寰袁公行狀》)

明末遼東形勢圖

明末遼東形勢圖這時明廷就有人建議派兵據守遼東半島的金州,袁可立並不同意盲目行動,他表現得非常謹慎:“當此時也,乘寧前駐防之眾,朝鮮助兵之初,大兵出關東下,旅順犄角夾攻,宣川擁鮮眾而應,恢復之功似有可圖者。但謀貴萬全,兵須審勢,知彼知已,能為可勝,是又當慎圖之耳。”(《明熹宗實錄》卷三十六)總兵沈有容也上言道:“金州孤懸海外,登州、皮島俱遠隔大洋,聲援不及,不可守。”但急於求功的毛文龍卻不以為然,趁著後金主動撤離的空虛機會依然派張盤帶兵進駐金州,但孤軍遠襲的結果是不久便被後金軍擊敗,後金為了防止明軍的再度來犯,還焚毀了金州城的全部城垛與角樓。

袁可立在撫登之初,出於全局考慮,對毛文龍非常支持,曾為其向朝廷請餉募兵,並因此受到朝中一些重山海輕沿海人士的非議。但毛文龍漸漸驕縱,袁可立奉命核查他的戰報和軍餉,這一核查激怒了毛文龍。毛文龍投靠閹黨後令人多方詆毀袁可立,袁可立七次上疏辭官得予告。袁可立去,毛文龍更無人能夠駕馭,他與後來繼任的登萊巡撫們配合得更不好。袁可立在朝廷政治形勢不斷惡化的情況下辭官告病歸里,並於次年回到兵部任左右侍郎,實際上這時正處於孫承宗與袁可立經營遼東防務數年準備有所作為籌劃大反攻的前夕。殊不知臨陣易帥,乃兵家大忌,對劉愛塔的策反誘降工作也因此再度受到擱淺。

後來,一直想著歸順明朝的劉愛塔故意與妻子大罵一通,然後分居,鬧得滿城風雨。在不久後一個月黑風高的晚上,找清人中與自己相貌類似的人用酒灌醉,穿上自己的衣服,縱火燒之,製造了自焚假象。劉氏兄弟痛哭道:"愛塔自焚了。"建州人經過勘驗,找不出什麼破綻,便信以為真,從此後劉愛塔躲過了金人的監視和控制,得以投奔明朝。明朝人也仍然信守著巡撫袁可立當年對劉愛塔所作過的承諾,免去了過去的罪行,還授予其副總兵的職銜。金人知道真相後,認為受到了很大的羞辱,但也沒有辦法,於是便想效仿袁可立的做法重新對劉愛塔實行反策反,但劉愛塔只是虛與應付,金人沒有任何收穫。崇禎三年(1630)春節時,一心報效明朝的劉愛塔在一次與後金的激烈交戰中身先士卒,沖在隊伍的前面,突中流矢而死。

劉愛塔逋亡之餘,百計脫歸,有大宋李顯忠之風,其勇猛善戰,最終以死報國,而登萊巡撫袁可立策反劉愛塔,不戰而屈人之兵的一番作為,使後金軍心受到重挫,成為遼東"間諜戰"之最著名的戰例,至今為研究明清戰爭史者所稱道。

袁可立誘降劉愛塔,而劉愛塔又以“狸貓換太子”的“假死”手法順利騙過後金,後金在此前卻給予劉愛塔優厚的待遇,努爾哈赤竟以姻婿待之。這一滑稽而沉痛的“反間計”使金人老羞成怒倍感屈辱,一直是金人一塊無法癒合的歷史硬傷。滿清取得政權後,康乾兩世大興“文字獄”,不但在自己主修的辮子版《明史》中對曾經影響明清戰爭史的重要人物毛文龍、袁可立、劉愛塔等人都不予立傳,還在精心編撰的《明史·袁崇煥傳》中憑空杜撰了一個崇禎皇帝中金人“反間計”而“冤殺”袁崇煥的情節,以報袁可立策反總兵劉愛塔的史羞,達到慰藉自己和中傷明朝的目的。實際上,袁崇煥本非將才,崇禎用非所用,袁崇煥書生誤國,妄言“五年平遼”大話,又怕“軍中無戲言”之威,不得已專事“議和”,擅殺大將毛文龍,終致誤國亂軍,使局面一發不可收,其罪當萬死有法可依,與所謂“凡間計”何乾。袁死於“法”而非間於“計”,明正典刑,信史鑿鑿,無需贅言。其後文人又以訛揚訛,竟以千遍之嘴偽出一段公案,不可不慎考之。

清朝所編《明史》虛構的“冤案”就是要說明明朝是個“黑暗腐朽”的王朝。滿清御用文人為此捏造一個“反間計”出來顯示袁崇煥是真有“冤情”的,而實際上袁崇煥被正法的每一條罪名都是確實存在的,這些罪名在《崇禎長編》里記載得很詳細:“諭以袁崇煥付託不效,專恃欺隱。以市米則資盜,以謀款則斬帥;縱敵長驅,頓兵不戰;援兵四集,盡行遣散;及兵薄城下,又潛攜喇嘛,堅請入城。種種罪惡,命刑部會官磔示,……今止流其妻妾,子女及同產兄弟於二千里外,余俱釋不問。”(《崇禎長編》卷三十七)

這裡歷數袁崇煥所犯罪名甚詳,但就是沒有“通敵”、“謀叛”的字樣,絲毫沒有提及那個虛構的“反間計”,而且憑這些罪名,殺袁崇煥一百次都夠了,根本不需要再增加一個所謂的“反間計”來湊數。

大明王朝是一個胸襟開闊的帝國,有著遠大的志向和驚人的成就,是中華文明的正朔,在中華民族的傳統文化中有著根深蒂固的教化和影響,所以清朝才需要有那么多的御用文人用各種卑劣的手段予以詆毀,以達到他們標榜滿清才是天命所歸的目的,所以才有了後來史無前例的“文字獄”。