人物介紹

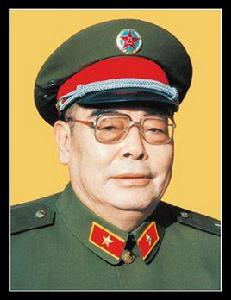

劉居英 (1917~2015)是吉林省長春市人,又名劉志誠,1917年出生。北京大學肄業 ,1936年他參加一二九運動後(參加一二九運動的23名將軍中,有不少在參軍前已具有大學文化程度。比如還有李偉:清華大學土木與環境工程系,李東野:北平東北大學,吳愷:南開大學和中央航空學院,吳濤:中國大學,謝雲暉:北京大學),加入中國共產黨,擔任過北大團支部書記。後到豫西工作。1937年到山東,在萊蕪地區組織抗日武裝。次年與徂徠山起義部隊會合,任團政委。劉居英後擔任山東分局社會部部長、1940年初,山東分局派劉居英赴湖西處理“肅托”事件的善後事宜。後任山東省民主政府秘書長兼公安總局局長。解放戰爭時期,他隨肖華赴東北,出任長春市市長、吉林省政府秘書長、吉黑支隊政委。劉居英有一段時間從事鐵道工作,先後任哈爾濱鐵路局長、瀋陽鐵路局長、長春鐵路局長、東北鐵路總局副局長、中長鐵路管理局局長。

1951年劉居英入朝,歷任志願軍鐵路管理局局長、志願軍前線運輸司令部司令員、中朝聯合鐵道運輸司令部副司令員兼朝鮮鐵路軍管總局局長、中朝聯合前方鐵道運輸司令部司令員、中朝聯合鐵道運輸司令部司令員兼政委,獲朝鮮一級、二級國旗勳章。

朱瑞(右)和劉居英在哈爾濱

朱瑞(右)和劉居英在哈爾濱1954年,陳賡創建“哈軍工”,劉居英出任“哈軍工”副院長,1961年,陳賡去世,劉居英繼任“哈軍工”院長。1964年9月至11月,在長沙召開全軍院校政治工作會議和全軍第十次院校會議,劉居英少將和“哈軍工”政委謝有法中將成為會議的中心人物,“哈軍工”被指責將林彪元帥的“四個第一”變為“四個第二”,會議印發了總政治部工作組對“哈軍工”的調查報告,劉居英找總政治部一位副主任要求申辯,之後在會議上遭到批判。緊接著“哈軍工”整風近一年,劉居英和謝有法做了叄次檢查,勉強過關。1966年4月,“哈軍工”退出軍隊序列,改名為哈爾濱工程學院,劉居英為此先後給毛澤東、周恩來、葉劍英寫信申訴,均石沉大海,他面見賀龍,痛陳厲害,也未見回音。文革開始後,黑龍江省委派工作組進入學院。1966年8月,中共黑龍江省委第588次常委會議,同意國防科委關於撤銷哈爾濱軍事工程學院代理黨委書記兼院長劉居英黨內外一切職務,劉居英被打倒,經歷了戴高帽、塗黑臉的折磨。劉居英後來擔任過海軍政治部主任,最終回到鐵道兵任副司令員。

劉居英1955年被授予少將軍銜。獲二級獨立自由勳章、一級解放勳章、一級紅星功勳榮譽章。

道格拉斯·麥克阿瑟上將是第二次世界大戰中叱吒風雲的美軍反法西斯名將,他1880年1月16日出生在美國阿肯色州小石城的一個軍營里,父親是一名陸軍上尉。從小在軍營里長大的麥克阿瑟,崇軍尚武、熱愛軍隊,1899年經過不懈地努力他如願以償地考入了世界聞名遐邇的西點軍校,在西點他受到了極正規、極嚴格地訓練,加上自己刻苦努力,終於出脫為西點軍校公認的最優秀的學員之一。麥克阿瑟是美軍參加過兩次世界大戰為數不多的將領之一,在第一次世界大戰中,他出任陸軍第二十四師參謀長,屢立戰功,被軍中公認為“是戰爭中最勇敢無畏的軍官之一”。戰後,30歲的道格拉斯·麥克阿瑟出任了西點軍校校長,在任期間,為西點的教學改革奠定了現代化軍事教育基礎。他所制定的“責任、榮譽、國家”六字校訓,歷經100年不衰,至今仍是美國軍人奉行的準則。在第二次世界大戰中,在太平洋戰場上,麥克阿瑟戰績卓著,他率部隊像趕豬一樣把日本侵略軍從東南亞一直趕到沖繩,成為二戰後舉世仰慕的英雄。躊躇滿志的麥克阿瑟在朝鮮挑起戰端後,這個被勝利沖昏了頭的71歲的美國佬,倚仗美軍裝備先進,具有強大的制空權,作為遠東軍總司令的麥克阿瑟上將,在成功地導演了“仁川登入”的奇蹟後,又制定了一項對付我軍弱點的“空中封鎖交通戰役”(即“絞殺戰”)計畫。

在“絞殺戰”計畫里,他們妄圖對志願軍和人民軍後方所有要地,軍事設施以及交通運輸線實行毀滅性的所謂“地毯式”的狂轟濫炸。道格拉斯·麥軍阿瑟還口出狂言,要在三個月的以內,摧毀朝鮮北部地區所有的鐵路運輸系統,一舉切斷我志願軍後方運輸補給線,割裂我軍前後方之間的聯繫,窒息我軍作戰力量,以此作為政治籌碼,協助其軍事上停戰談判的需要。

“大軍未到,糧草先行”,這是古今中外的軍事家都深諳的道理。我志願軍入在開戰之初,在後勤運輸與供應上,受到麥克阿瑟“絞殺戰”的嚴厲打擊,幾乎被美帝國主義掐斷了脖子。韓戰是我軍第一次在異國領域裡進行的作戰。由於戰場條件遠不同於國內,朝鮮地域狹小、人口稀少,無法就地保障幾十萬大軍的供應。志願軍所需糧秣、被服、裝備全靠國內用鐵路運來,由於敵人仗著空中優勢,對我補給線狂轟爛炸,戰爭的物質保障遇到了極大的困難。當時,不僅彈藥不能及時地運上去,就連部隊的口糧也難以為繼。志願軍在數九寒天,零下30度的冰天雪地里,有的部隊甚至穿著單衣,有時幾近斷炊,彈藥也供應不足的條件下,入朝十個月,連續打了五次戰役,共殲滅敵人29萬,並將敵人趕回到“三八線”以南。但要想繼續擴大戰果,像對付國民黨蔣介石部隊那樣,大踏步前進和後退,大口大口吃掉敵人,也難以做到!只能一點、一點的消滅敵人。這個“一點、一點”小到營以下。毛澤東同志稱之為:“零敲牛皮糖”。

如何儘快地提高后勤及裝備保障水平,擺在了志願軍領率機關的面前。為了贏得抗美援朝戰爭的全面勝利,彭德懷同志決心突然以往對後勤工作管理的思維定勢,打破我軍編制的常規,在志願軍指揮機關,創建後勤司令部,全面指揮後勤供應問題,並報請中央軍委任命洪學志同志為司令員,主管軍事物資、裝備的調配及所有軍事物資的運輸的指揮問題。鑒於當時的後勤指揮工作的重點在於運輸,物資從國內運輸不到朝鮮,什麼保障都談不上!運輸工作是後勤保障的最關鍵的環節。洪學志同志深感此項工作責任重大,要對付狡猾老道的世界名將道格拉斯·麥克阿瑟,決非易事!在幹部中挑來挑去,最後選中了我軍鐵道兵年輕的運輸專家,當年只有34歲的劉居英同志,任命他為志願軍前方鐵道運輸司令員兼政委,另兼鐵道軍事管理局局長,全面負責志願軍地面運輸問題。

人物概述

劉居英

劉居英劉居英,原名劉志誠,吉林省長春市人。1933年4月,加入中國共產主義青年團,1935年8月,考入北京大學化學系,參加北京大學黨支部工作、擔任共青團北京大學支部書記、參與領導“一二.九”愛國學生運動。1936年2月,由團轉入中國共產黨。

土地革命戰爭時期,1936年8月,任中共北方局豫西特派員,積極發展黨員,建立黨支部,宣傳黨的主張。同年10月,組成豫西工作委員會,配合紅軍北上和東進。1937年1月調回北京,做宋哲元部(29軍)地下黨工作。同年5月,調東北特別委員會任組織委員,“七七”事變後,到太原工作。

抗日戰爭時期,1937年10月,到山東萊蕪地區組織抗日武裝,任萊蕪縣委書記。同年12月,與徂萊山起義部隊會合,合編為山東抗日游擊第四支隊,劉居英任支隊第一團政治委員。1 9 3 8年9月,調山東省委,負責統戰工作,1939年2月,任中共中央山東分局社會部部長,1940年任山東民主政府公安廳廳長,被選為行政委員。1943年任山東省政府秘書長兼山東省公安總局局長。

解放戰爭時期,1945年1 1月,任長春特別市市長。同年12月, 任東北民主聯軍吉黑支隊政治委員。1946年2月,任吉林省政府秘書長,同年1 2月,任哈爾濱鐵路局局長。1948年12月,任瀋陽市軍事管制委員會委員。1949年2月,任軍委鐵道部瀋陽鐵路局局長,東北鐵路總局第一副局長,迅速恢復東北地區鐵路交通,保證了部隊入關作戰的軍事運運輸。

中華人民共和國成立後,1950年5月,任中長鐵路管理局局長同年1 0月,任東北軍區運輸司令部司令員,抗美援朝戰爭中,保障鐵路運輸,及時調運部隊及作戰物資入朝。1951年8月,任中朝聯合鐵道運輸司令部(簡稱聯運司)副司令員。1951年1 2月2 3日,為粉碎美軍在鐵道線上進行的“絞殺戰”,加強前線搶修、運輸,高炮部隊的組織指揮,聯運司成立了中期聯合鐵道運輸司令部前方運輸司令部(簡稱前運司),劉居英任司令員兼政治委員,由瀋陽移駐朝鮮,組織指揮鐵道兵團4個師另一個團、高炮部隊3個師另6個團、鐵路工人萬餘人。形成鐵路搶修、搶運與高炮防護三位一體緊密配合、粉碎“絞殺戰”,保障了鐵路運輸和前線補給。劉居英為創建“打不爛、炸不斷的鋼鐵運輸線”,取得抗關援朝戰爭的勝利做出了貢獻。

1954年2月,任中國人民解放軍軍事工程學院副院長、1961年任軍事工程學院院長,1966年3月,軍事工程學院改名為哈爾濱工程學院,劉居英任院長兼黨委書記。1972年6月,任海軍政治部主任,1977年入中央黨校學習。1978年5月,任鐵道兵副司令員,參與組織指揮部隊修建青藏、南疆、通霍、兗石鐵路。1982年,任引灤入津工程總指揮。1987年1月離職休養。

劉居英是第三屆全國人民代表大會代表,中國共產黨第八次全國代表大會代表。

1955年被授於少將軍銜。榮獲二級獨立自由勳章、一級解放勳章。獲朝鮮民主主義人民共和國一級國旗勳章,一級獨立自由勳章。

1988年榮獲一級紅星功勳榮譽章。

人物生平

劉居英,吉林省長春人,1917年生。1935年以化學單科100分的優異成績,考入北京大學,就讀於化學系。年輕時代的劉居英思想活躍,追求正義,崇尚革命,在北大讀書前就加入中國共產主義青年團。1935年國難深重,日寇入侵華北,在北京爆發了震驚中外的“一·二九”運動。在一二·九運動中,劉居英是一個十分活躍的積極分子,運動中遊行時,大個子的劉居英扛著大旗,威風凜凜地沖在遊行隊伍的最前列。此時他是北大團支部書記。後因國民黨搜捕,被迫轉移到豫西,1936年加入中國共產黨,任中共豫西特派員。後因抗戰形勢的需要,受黨組織派遣,來到山東根據地。劉居英來到山東,正值我黨在山東大舉抗日義旗之時,他在萊蕪地區組織抗日武裝,次年與徂徠山起義部隊會合,任團政委。後任中共中央山東分局社會部部長、山東省民主政府秘書長兼公安總局局長抗戰勝利後,劉居英隨羅榮桓到東北,1945年後,任長春市市長兼衛戍司令部政委,東北民主聯軍支隊政委,吉林省人民政府秘書長,哈爾濱鐵路局、瀋陽鐵路局局長,東北鐵路總局第一副局長。建國後,任中長鐵路管理局中方局長。抗美援朝開始,劉居英率鐵道兵部隊入朝,開始了他的鐵道兵生涯。

1951年8月,劉居英上任伊始,正趕上由美軍及其同夥,包括英國、法國等18國軍隊組成的所謂聯合國軍,開始對我軍大規模地遂行“空中封鎖交通線戰役”(即“絞殺戰”)計畫。當時,敵方在軍事裝備上占有絕對優勢。美軍投入戰場的各種類型飛機共1100餘架。其中,用以攻擊我軍集結地域、後方基地、交通樞紐以及運輸車輛的兵力達50%以上。到7月份,美空軍兵力又增加到24個大隊又10箇中隊,擁有各類型飛機約1700餘架,且飛機作戰性能也大有提高。戰役最激烈時期,美軍每天出動220多架B-29轟炸機,每架攜帶15噸炸彈,當飛機集群起飛時,整個天空像發生了蝗災時大批蝗蟲起飛、遮天閉日,昏暗的天空上投下的無數炸彈像冰雹似地落向我軍所控制的鐵路、公路、橋樑,響聲震天,彈片和各種碎片在空中飛舞,到處是一片廢墟。有人統計,在我軍鐵路路基上,平均每7米就落下一顆炸彈。在交通樞紐處,敵人還投下許多定時炸彈和子母彈,用以殺傷我搶修人員,或破壞我已經修好的公路、鐵路和橋樑。對公路、鐵路兩旁的樹林,美軍更是投入大批的凝固汽油彈,燒毀樹林,使我軍車輛無法隱蔽。形勢極端嚴峻!

我軍入朝初期的情況是,當時是既無空軍,又無防空兵器,更沒有防空經驗。入朝初期僅有一個高炮團,共36門高炮,第一批入朝的6個軍總計有18挺高射機槍。本來,蘇中兩黨協定,指望戰爭開始,蘇聯會派空軍來朝鮮參戰,事到臨頭,史達林又變了卦。這時,志願軍早已集結到鴨綠江邊待命,朝鮮戰局危如累卵,為了顧全大局,志願軍在條件不具備的情況下還是出了兵。所以志願軍在對敵空軍爭奪制空權的鬥爭中,開始時處於被動狀態,只能是採取消極的偽裝、隱蔽、疏散等防護手段,較大的作戰行動和後勤保障,只好在夜間用夜幕掩護下進行。偏偏在這要命的關頭,天公也出來搗亂,1951年8月,朝鮮北方天降暴雨,山洪暴發,到處是洪水。部隊一方面要組織抗洪,另一方面還要組織運輸,在天災人禍雙重打擊下,我軍車輛損失很大。從1950年10月25日入朝算起到11月8日止,僅僅半個月時間就損失汽車339輛,占我汽車總輛數48%。在第一到第三次戰役期間,志願軍的糧食供應僅為部隊總需求的25%,彈藥只能做到重點補給。

臨危受命的劉居英,面對嚴峻的形勢,覺得自己肩上的擔子沉甸甸的!為了完成運輸任務,他必須勇敢地同老牌的名將麥克阿瑟鬥智鬥勇!劉居英制定了積極防禦的戰術,他決定先在諸兵種協調上下工夫,努力使鐵道兵成為契約軍隊的一員,力圖擺脫孤立挨打的被動局面。在志願軍本身沒有現代化的防空力量的條件下,劉居英指揮鐵道兵,採用各種土技術、土手段,想方設法搶修鐵路橋樑與線路。在被炸地點,讓工兵和汽車運輸部隊,組織人員使用人力進行漕渡或實施分段倒運。所謂漕渡,就是在河水裡用人力拉縴的方法搞運輸,這是我國古代交通不發達的條件下,在大運河裡運輸的方法。分段倒運,就是使用人挑肩扛、人力車、馬車一起上的辦法。總之,為了保持鐵路運輸不因局部鐵路被炸而中斷運輸,什麼原始的、古老的辦法都用上了。戰士們還創造出“出格”的調度辦法,晚上趁敵人轟炸的間隙,鳴槍為號,讓幾輛火車,像趕羊一樣快跑,迅速通過水下“暗橋”。“暗橋”就是戰士們在河流水面下修的隱蔽性橋樑,由於橋修在水下,敵機看不見。就這樣,部隊巧妙地把一部分被阻的彈藥和後勤物資運上前線,有力地支持了前方戰場的武器、彈藥和生活物資的後勤補給。當然,這種補給離志願軍的需求還相差很遠。

中央時刻關注著志願軍裝備的改善,為了更加有力地反擊敵人的“絞殺戰”,1951年9月前後,軍委從國內調來了3個高炮師,用以加強志願軍地面防空力量,與此同時,我年輕的空軍也開始投入了反“絞殺戰”的戰鬥,這樣我軍的防空力量一時大為增加。這些部隊統一配屬給劉居英指揮。在空軍和防空部隊的有機配合下,劉居英指揮鐵道兵在加強搶修的同時,不斷總結戰士們反“絞殺戰”鬥爭經驗,創造了“列車片面續行法”。所謂“列車片面續行法”是在鐵路運輸受阻地段,抓住有利時機,敢於打破鐵路運輸傳統的發一列貨車,回一列空車的慣例,將裝滿物資的重車,一列接一列的連續發現,使各種物資在一個區段上得到了源源不斷地續行,搶得了時間。因為,打破了去一返一的慣例,所以稱為片面續行。這就保障了彈藥、糧秣及冬裝能及時送到前線。此階段通過封鎖區的物資達15400多箱,初步改變了我軍前線的供給面貌。

劉居英

劉居英到1952年上半年,我軍防軍力量又有較大地加強。祖國大後方又調來了兩個探照兵連和三個雷達兵連,來配合鐵道兵作戰,使防空力量更為加強。雷達部隊開始工作後,可以遠距離的發現敵機,部隊實現了對飛機的遠距離預警,使列車可以提前作好隱蔽鬥爭的準備。探照兵連則在黑暗的夜空里發出了強大的光柱,將夜航的敵機鎖定並暴露無遺,極大地提高了我高炮部隊的命中率。同時,也加強了對敵機的震懾作用。美軍肆無忌憚的時刻終於過去了!與此同時,鐵道兵在劉居英的指揮下,在鐵路搶修方面,還創造了“以集中對集中,以機動對機動”的戰術。為了對付敵機的轟炸,在許多地方修了大迂迴的線路和許多便線、便橋,以確保有多重線路可以通車。在鐵路運輸方面,我軍也不斷總結經驗,創造了“月虧集中突運”、“搶22點”和“重、空車循環運輸法”等靈活對策。在志願軍的有力反擊下,到1952年6月,美軍雄心勃勃的“絞殺戰”計畫終於宣告失敗。此時,那位不可一世的道格拉斯·麥克阿瑟上將也被美國政府解職,卸任回國了。

在抗美援朝戰史上,鐵道兵的這段英雄業績,被稱為:“打不爛、炸不斷的鋼鐵運輸線”。劉居英將軍就是鐵道兵的總指揮。他是我軍所有將領中,最早體會到高技術戰爭威力的第一人,也是第一個在高技術戰爭中,以智取勝的第一將。筆者這樣講,也許有人講,當時高技術戰爭還沒有出現。但這只是在名詞上的界限。現今,高技術戰爭的重要特點是,戰爭雙方作戰部隊不直接接觸,採用的技術手段是,遠距離平台和精確打擊相結合。韓戰中,美國發動的“絞殺戰”,就是以強大的空軍為基礎,把飛機作為作戰平台,至於精確打擊,當時,雖然做不到,但他們採取了地毯式的轟炸,其威力也不亞於精確打擊技術。

劉居英將軍這段經歷,對以後他在哈軍工的辦學,無疑增加了各種思想上的準備。韓戰培育了他,使他成為獨具超前眼光的軍事教育家。成功的軍事教育家,就是要像鄧小平同志所精闢指出的那樣,“面向世界、教育要面向未來、面向現代化”,即能夠預見未來戰爭的樣式的變化,預見未來武器的發展方向,以及對未來戰爭樣式的影響。抗美援朝結束,1954年春,從前線歸來的劉居英由周總理親自推薦,出任哈軍工第一副院長,協助陳賡同志主持日常的教學和科研等各項工作。歷任軍事工程學院副院長、院長。文革復出後出任海軍政治部主任,鐵道兵副司令員等職。是中共八大代表、第三屆全國人大代表。1955年被授予少將軍銜。曾獲一級解放勳章。

軍工之光

主持人:鳳凰衛視陳曉楠

口述者:劉居英 (原 哈軍工 第二任院長)

訪問時間:2005年2月

陳曉楠:二十世紀六十年代,在中國,有一所大學與當時的清華大學,北京大學齊名。因為坐落在哈爾濱,人們習慣地稱這所學校為“哈軍工”,而它的全稱是:中國人民解放軍軍事工程學院。

這所學校,曾經凝聚了毛澤東時代所有關於中國軍事現代化的夢想,有一百五十多位將軍,三十九名中國科學院、中國工程院院士,以及更多的時代精英都曾經在哈軍工度過難忘的時光。這樣一所學校,僅僅在成立了十三年之後,就湮沒在中國的政治風雲之中。

一九六六年,哈軍工被迫退出軍隊序列,隨後而來的肢解、搬遷,終於使這所高等學府不復存在,成為中國教育史上一個無法挽回的悲劇。而四十幾年後的今天,哈軍工這個名字也幾乎已經湮沒在人們的記憶中了。

如果歷史真如人們所說,是過去與未來的對話,那么我們的講述人劉居英將軍的回憶可能有了更深刻的意義。曾經作為中國人民解放軍軍事工程學院的院長,劉居英記憶中的哈軍工,更像是一個傳奇,烙印在二十世紀五六十年代,中國曲折而艱辛的歷史中。

這所學校,由開國大將陳賡創立於一九五三年。那時,這所學校的創立是中國辦學史上的奇蹟。怎樣在短短一年的時間內建成?對今天的人們來說,是哈軍工第一個難解的謎題。而這個謎題的答案,要從二十世紀五十年代的朝鮮戰場說起。

劉居英:我就講哈軍工,一九六六年四月一號以前是哈軍工,以後就不是哈軍工了。咱們那個同學到底爭氣不爭氣,所以我一看,我死能瞑目,我很高興。

墳塋上的奇蹟

陳曉楠:一九五○年,毛澤東用“唇亡齒寒”四個字就概括了出兵朝鮮的意義。從那時起,劉居英奮戰在朝鮮戰場上。他親眼見到,中國軍隊為了取得戰爭的勝利所付出的巨大的傷亡代價,這個代價也讓中國共產黨的軍隊成立二十幾年來,第一次認清了這樣一個事實。

劉居英:美國傷亡很大,我們傷亡也不小,確實不小,這都是我親眼看到的,我也參加了。我們這個隊伍是能打仗的,美國不如我們。但是,我們傷亡大,就是美國裝備現代化,各軍兵種聯合作戰,部隊的演習是現代化的。我們呢,基本上還是以步兵為主的隊伍,扛著步槍,機關槍進去的。當然也有炮,解放天津,淮海戰役也繳獲了不少炮,但是不配套;坦克有幾輛,也不太多;飛機那時候我們剛成立,剛訓練;海軍軍艦根本不能到海邊上去,一江山島那兒一打,打沉了好幾個。

所以,我們屬於以步兵為主的這么一個軍隊。打敗了蔣介石倒是真的,但是,他也不是合成軍隊。但是美國是個現代化的軍隊呀。有許多都是絕對優勢的,制空權基本在人家那兒啊,我們還用打蔣介石的辦法把他包圍起來了,人家坦克車開道,嗚嗚一開走了,比我們兩條腿跑得快得多。

那個仗還要繼續打,所以我們的部隊急需變成現代化的軍隊。這是解放軍哪,一個大的飛躍,非這么幹不成,不這么乾我們國家政權鞏固不了,出事我們解決不了啊!犧牲的人太多。所以這就是兩個問題,一個裝備,我們自己那時候不能生產啊,飛機也不能生產;第二訓練,給你裝備之後,誰開呀,怎么打呀,壞了誰修啊。現代化裝備可以花錢買,勒著肚皮花錢可以買,但是交給你,你能夠維護,能夠使用,能夠根據這個基礎再研究、設計、製造、創造,這一批還是軍事的技術幹部,高級的,沒有這個,現代化保證不了。

所以,黨中央開會決定使軍隊邁一大步,現代化的一大步,跨越式的。所以就決定成立這么一個學校,正規的學校,訓練高級軍事技術幹部,就是中國人民解放軍軍事工程學院。緊急成立,緊急調幹部,指定陳賡,你幹這個事。陳賡那時候是志願軍代司令員。

陳曉楠:毛澤東有一首詞:……恰同學少年,風華正茂,……到中流擊水,浪遏飛舟。他記述的是一段湘江賞月的往事,陳賡就是其中的一位“同學少年”。

作為當年黃埔軍校第一期的學員,陳賡是當時著名的“黃埔三傑”之一。那一年黃埔軍東征失敗,陳賡救下了想要自殺的蔣介石,冒著生命危險把蔣介石從火線上背了下來。此後陳賡成了蔣介石的侍從參謀。然而,當他從蔣介石叛變的屠刀下救出黃埔的所有共產黨員後,他與這位前校長成了終生的敵人。

在劉居英的記憶里,他對陳賡更進一步的了解,卻是在五十年代的朝鮮戰場上。當時的陳賡,是中國人民志願軍代司令員,劉居英是志願軍鐵道兵司令。他們有一個共同點,就是都在這場戰爭中見識到世界上最為現代化的軍隊的力量。

一九五二年,朝鮮戰場上勝負難料,陳賡被一紙委任狀急召回國。毛澤東說,限你三年之內把學校辦起來。而此時,除了一些來自蘇聯的專家,陳賡一無所有。據說,他曾在某次會議上抱拳請所有人多多幫忙,然後就一路北上,將學校的地址,選在了哈爾濱。

劉居英:選位置選到哈爾濱,選到哈爾濱現得文廟街,南崗。南崗是什麼地方呢,是哈爾濱醫科大學的一個傳染病院,很簡單的一個傳染病院.旁邊是山東人得墳地。山東人進城打工的,死了沒地方埋,埋那兒了。

從五二年開始建,五三年九月一號就要開學,五二年建十萬平方米,五三年也計畫建十萬平方米,九月一號才建到六萬,學生剛進來,就這么樣開的學。那個地方天寒地凍啊,冬天說搬墳,搬了四千多個墳。

陳曉楠:一九五三年九月一日,陳賡成為哈軍工的第一任院長。這位行事果斷、迅速的將領,為了哈軍工的籌備建設,曾經為一紙批件將周恩來堵在廁所中。周恩來無奈地說,你真應該寫到自傳里。而陳賡過人的膽識更體現在全國調集教員的時候。劉居英說,那時哈軍工的教員,被人們戲稱為“八國聯軍”。

劉居英:真正搞軍事,飛機、大炮、軍艦,搞這個的,在中國學不著,但是在外國留學的可以學著,人家有這個學校啊。所以有些人就回國了。蔣介石那時候也收容一點。中華人民共和國成立以後,人家回來了。但這些人哪,都說“八國聯軍”啊,都是從英國、美國、德國、義大利、日本這些地方回來的。要按那時候來講,這複雜得很了,誰也不敢用啊。但是我們軍工,陳賡那時候考慮,非用不成,沒有怎么辦哪?都讓蘇聯人上課,上課誰懂啊?現學俄文,他不教怎么辦啊?所以這個都來了。

陳曉楠:一九五三年九月一日,哈軍工正式成立了。此時的劉居英,還作為志願軍鐵道兵運輸司令,奮戰在朝鮮戰場上。那時的他並沒有想到,此後不久,他將和哈軍工這所著名的學府結下不解之緣。

對劉居英而言,一生中有兩個學校對他影響至深。一個是青年時代,他曾經以數學一百分的成績考取了當時的北京大學。在一九三五年的“一二.九運動”之後,他做出了人生中最重要的一個選擇,投筆從戎,走出學校參加革命,後來在抗日戰爭和解放戰爭中成為一名軍事將領。

一九五四年,劉居英從朝鮮戰場上回國,這一次,他將要再回到學校中去。

劉居英:解放戰爭進入東北的時候,我是從山東過去的,大軍過江,我們是指揮所的,搞小船過渤海,十個師啊。後來到東北,我搞軍運,支援朝鮮搞運輸,也經過很多戰鬥。大學生學得不怎么樣,打仗還可以,我五四年四月份回來的,朝鮮打仗啊。陳賡當時是哈軍工的院長兼政委,所以他也想擱個人,他管大事,擱個人給他頂著日常工作。所以,在中央開會就提出來,說得找這么個人。還說,這個人難整啊,軍隊都是農民暴動起來,一個大字不識的很多人,去哪兒找這么個人?還幸虧有這么一個,我這個臭名遠揚,我進過大學,北京大學啊。陳賡說,這個人成,這個人腦袋成,他也能打仗。陳賡贊成,這樣給我委任了,中央定的。

微瀾

陳曉楠:這是當年毛*澤*東親筆書寫的委任狀,從此,劉居英成為陳*賡的助手,哈軍工的副院長。一九五五年,劉居英成為中國幾個最年輕的開國少將之一。那時的哈軍工,已經開始聲名鵲起。在劉居英印象中,哈軍工的招生工作也開始有了一些不大不小的風波。

劉居英:開始的時候我們是招軍內的幹部,後來軍內不夠用了,所以到了一九六○年的時候,就決定從地方大學裡優先保送錄取。正趕上那個時候是大躍進哪,大 躍 進各方面都要工程師,各軍兵種那更不用說了,這個說我得建一百艘軍艦,那個說我建一萬輛坦克,那工程師就多了。就有一所軍事工程學院啊!所以,一九六○在廣州開會的時候,羅*瑞*卿總長開會,說,你們需要多少人哪?一統計,需要三十七萬,三年之內需要三十七萬軍事工程師。軍事工程學院一年要產十三萬,我哪來那么多?母雞下蛋也得餵呀!不成啊!後來逼得說,這兩年你奔一萬人乾。其實開始的時候,工程學院的定額是四千學生。這么設計的,一年招八百人。所以,六一年招了二千九百人,先前又招了二千二百人,加一塊是五千一百五十人。這樣招人,等級下降了。

根據我們的教學計畫,技術課上的比清華還多,我們的數學課比北大數學系還多呢。我別的不懂,高等數學我都學過。我一看不成,數學系三年級學生的課程,那么多,到這時候教學質量下降啊,學生學不下去,自己要回家跑。所以留級了七八百,處理了五六百,這叫“瀉大肚子”,所以,六二年的時候,我們就嚴格招生標準,不能低。所以,這一年招了好學生,都在地方學生中招的。北大、清華、哈軍工,全國最有名這三個學校,當然都要招好學生。六二年招生我還親自下手去上海選好學生。那時候就和清華有點小矛盾了。全國統考,第一、第二、第三、第四,你想要多少。我想要多少?其實我跟蔣南翔(當時的教育部長——編者)還很熟啊,我們“一.二九”一塊兒幹起來的。爭學生,我們的招生老師,當時教育部長蔣南翔還挺好,說,你們倆吵什麼?後來我們就互相拉勾了,你要點,我要點,後來傳成佳聞了。我說,我們沒啥矛盾,就是都要點好的。

陳曉楠:二十世紀六十年代初,哈軍工已經與清華、北大齊名。那個時候的哈軍工在人們的心中,還帶有一點神秘的色彩。當時的開國元勛們,他們的子女或者親屬,很多在哈軍工就讀。十大元帥中有七位元帥的子女,十位大將中有六位大將的子女、親屬就讀“哈軍工”。有人說,哈軍工幾乎成為“將門相國之後”的專門學院。

陳毅的兒子陳丹淮,也曾經是哈軍工的一名普通學員。在一次訪談中,他曾經提到過當年報考哈軍工的經歷。實際上,即使身為幹部子弟,一樣要有優異的成績才能通過哈軍工幾乎苛刻的招生考試。“硬碰硬”的過程,和普通學生絲毫沒有分別。

劉居英:開始的時候,高幹子女考得很好的也是很少數,過我們錄取線的人比較少。後來,六一年大躍進了,擴大招生了,錄取線下降了,那時候哈軍工也有名了,清華、北大、哈軍工,都有名,老百姓都知道了,所以幹部子女都願意考。這時候考試標準也下降了,在合格以上進來了。但是最後的時候,到六二年一整頓,不合格的該留級的,該退學的,這裡幹部子女也不少。有的來人說,我們再學一期?不成,學不好,不成了。

那時候有反應啊。這些子女一退學,家長不願意呀,以為能望子成龍。所以就講,你這個軍工是不是也講階*級了?你們軍工是不是沒有階級觀念哪?我們這些子女,那紅的,紅家庭的子女,跟做企業的經理的子女一樣看待,所以成了階級路線如何如何。

陳曉楠:在許多不同的記述哈軍工歷史的書中,對哈軍工成立的意義幾乎有著同樣的觀點。中國人民解放軍軍事工程學院的成立,標誌著中國歷史上第一所諸兵種,多學科,綜合性正規高等軍事技術院校的誕生。的確,雖然早在一八六六年,左宗棠在福州創建了船政學堂,由此開始了中國軍事技術學校的歷史,近百年間,只有哈軍工的成立和出現,實現了中國軍事面向現代化發展的跨越。

然而,具有開創意義的哈軍工,在它把肩負歷史命運視為己任的時候,政治風雲的變幻莫測卻成為它意想不到的束縛。有人說,在十三年里,哈軍工一直是帶著鐐銬起舞。在劉居英的記憶里,當時教學中最大的困難,就是政治運動帶來的干擾。而這種教學與運動的鬥爭,一直持續到哈軍工時代的最後一刻。

鐐銬與舞蹈

陳曉楠:劉居英說,哈軍工有兩個黃金時代和兩個倒霉時代。區別就在於政治運動的多少。因為哈軍工痴迷於教學,所以總是運動中不合格的那一個。第一個倒霉時代是五十年代末,哈軍工第一次被扣上了教條主義的帽子。從此,哈軍工就總要想一些 “鬼主意”,來對付運動對教學的衝擊。

劉居英:五七年反右派,五八年大 躍 進,五九年反右傾,所以就來個反教條主義,推翻我們這個教學組織。說,這是教條主義。北京開反教條主義會議,我們參加會議上,我覺得沒法說,我哪有教條啊?所以就沒遞上這個發言稿,就成了罪狀了。說,你全是用蘇聯辦法訓練的,你不教條怎么著?這回來又讓我們自己反,就是整開了,讓我們取消這個,服從運動,來點什麼運動就停課。

這個時候我就跟陳*賡商量,我說咱不能幹,所以就沒幹。沒幹好就挨批呀。五七年反右派開始,劉有光在家,我出門到蘇聯去參觀去了,沒太乾,大概挨批了,這個學院怎么不反右派?我回來以後一著急,反了,一反還反錯了,所以受一次損失。

反完了之後,還得恢復,還要乾。我把工作人員和教員、學員完全分開,學員、教員,上課的人別搞運動,上完課回來慢慢再運動。工作人員,除了值班管事的,大多數全天運動。我不是也搞運動嘛,你說我沒搞運動,天天運動,這是最主要的一個辦法。後來上邊來人了,說,你非停不成。不能再上課了,那只有不上課了。不上課怎么辦?運動只有兩個禮拜,兩個禮拜有辦法,一個是星期天,一個是假期我不開了,我補,這不又上來了。有時候學生必須參與運動,好,學生參加三天,你使勁給我運動,所謂要運動,貼大字報,一個人二十張,都貼完之後上課去,這不也挺熱鬧嘛?

陳曉楠:第一個倒霉時代還沒有結束多久,一九六○年,中蘇關係的破裂,使哈軍工又一次遭遇危機。蘇聯專家突然撤走,蓬勃發展的哈軍工因為支援分校建設,師資力量已經分散,而新的任務又如此艱巨。

劉居英:我們要搞兩彈一艇,核子彈、飛彈、核潛艇,奔這個目標下來了。教學力量減少了,任務全是新的,有的根本都沒門兒,核子彈誰知道,誰也沒見過,哪本雜誌、書上都不寫。蘇聯專家不告訴,走了,跑了。我們就通過各種關係蒐集資料,一點一點的。那些老教授來研究,開會、討論,先學習,後編書,這么訓練。那個時候我曾有一句話,我說,哈軍工存亡在此一舉,整不好就要滅了,沒了。那個老教授直出汗,周祖同累得趴地下,他還核子彈原理,他哪見過核子彈啊!他蒐集各種雜誌,德國的,英國的什麼,搞一點,搞一點,還有居里的。還有很多教員都這樣乾。

這時候,我們研究機關有任務了,中國要想在地球上站住了,第一個,人造衛星要上天,第二個,核子彈要打下,第三個,洲際飛彈要出來。我們學生剛訓練哪,有的訓練兩年級,三年級,連窩端。別訓練了,就這幫人,挺好,都給我,那個飛彈發射基地,就是馬蘭那個。我們一個班五十四個人,二年級就去建設那個基地。還有核子彈研究,生產核子彈的工廠,那叫基地,我不講多少號了,在渺無人煙那個地方,我們一個年級一百多個人全給他了。從一年級起到四年級,都給他了,等於這系一半兒都給他了。這幫人在那邊參加研製,奮鬥,加上自己的知識,加上哈軍工精神,艱苦奮鬥,有的搞了三十、四時年哪!

九○年的時候,我到四川看我們那幫人,都白頭髮了,問他們二級部研究院,我說,怎么樣這些人?他們說,全靠這幫人了,來的時候年輕,都五十多了,真奮鬥終身哪!所以,哈軍工的畢業生,為什麼說有名呢,最後這看到結果了。說你工廠有名沒名,你看海爾,看你的冰櫃啊,我把冰櫃打開一看,不壞,海爾很好,名譽就上了。哈軍工也看產品,就是學生。

後來,哈軍工扒了軍裝,文化革命把我們打散了,整個學院給分散,消滅了,這個我不用講了。那么學生到底怎么樣,後來我也看到了,我們整了半天,出一身汗,咱們那個同學到底爭氣不爭氣?我一看,死能瞑目了,我很高興,確實不壞。我對你講,不是我吹,那一窩端去搞核子彈生產工廠,最後1964年10月10四號在那個發射島發射,從生產基地把核子彈押送到基地去,從基地掛到一百二十米的架子上,離開之後回指揮所按電鈕的,就是我們的學生。第一顆核子彈押送,掛起來,發射,是哈軍工的學生,姓韓。第一顆人造衛星,指揮,創造,發射,也是我們的學生。洲際飛彈,我不講多少號了,打幾千公里那個,外國人很害怕那玩藝,我們自己設計,不是蘇聯的。

陳曉楠:一九五三年八月,毛澤東曾為即將成立的哈軍工題寫了一篇《訓詞》,《訓詞》中說,今天我們迫切需要的,就是要有大批能夠掌握和駕馭技術的人。然而,十三年後,哈軍工的仰仗劉居英卻發現,掌握和駕馭技術,也就是知識,成為哈軍工遭遇滅頂之災的重要原因。

一九六六年四月一日,對當時的哈軍工而言,是一個特殊的日子。在這一天,哈軍工所有的幹部、教員、學生,在校園裡默默地摘下了代表著軍人身份的帽徽和領章。從這一天開始,原來意義上的哈軍工已經不存在了。

劉居英:哈軍工有名啊,不是哪一個人幹的,是我們黨乾的。最大的困難,最大的障礙,就在這正常的教育、訓練,這樣的嚴格要求的訓練和秩序,與政治運動的矛盾。那個時代呀,不斷地有政治運動。來一次運動,反正我們就是運動里那些不合格的。什麼教條主義,什麼右派,右傾啊。最後,哈軍工成了四比一,四個突出,突出毛澤東思想,林彪突出政治,我們不突出政治。黑樣板,頭一個就是哈軍工。所以,最後文化革命拿哈軍工開刀,先在這開,有道理的。

沉默的謎

陳曉楠:1961年,陳*賡因心臟病,在五十八歲生日的前一天去世。四個月後,劉居英成為哈軍工的院長。在以往所有與政治運動的對抗中,哈軍工沒有輸掉過一節課。然而,到了1964年,劉居英才明白在那個時代,哈軍工已經不知不覺輸掉了自己的命運。

1964年10月的長沙會議,是哈軍工悲劇的起始點。一場軍隊院校大整風,哈軍工是不合格的頭一名。因為如此,後來林彪的一封電報,硬生生扒掉了哈軍工的軍裝。

劉居英:那是1964年的10月。我知道的,是國防科工委路揚拿著當時林彪的電報。電報很簡單,哈爾濱軍事工程學院退出軍隊系列。就這個,交地方,黑龍江省。就這個。什麼也沒說,怎么繼承也不知道,沒別的,就這個。

事先我不知道,沒人告訴我。可能有人知道,因為有人要跑。我看長著腿都要走。別人都走,我走不了啊,所以最後的時候人都走了,就剩我了,哎,就剩我了。

文化革命那時候批的,什麼“兩老辦院”啊,,那時候可都是罪狀,都是我的罪狀,說好的,就不是我的了。那個時候我就是總後台呀,修正主義總後台,哈軍工,所有知識分子總保護傘就是我啊,所以不鬥你斗誰啊,那是應該的。

陳曉楠:叫什麼都行,就是別用軍事兩個字,是當年哈軍工推出軍隊序列得到的唯一答覆。文革中,北京大學貼出的“全國第一張馬列主義大字報”打倒了劉居英的哥哥,當時的北大黨委書記陸平。第二天,劉居英就被當街揪斗。

中蘇邊境發生了珍寶島事件後,毛澤東說,要準備打仗。在林彪發布“一號命令”,要求緊急戰備,哈軍工就得到了一紙南遷的通知。原來的學院被打散,主體遷往長沙。文革中,劉居英在牛棚中受盡苦難。而此時的哈軍工,甚至有教學樓淪為馬棚。只是為什麼哈軍工會有這樣的遭遇呢?

劉居英:因為我們那地方是搞修正主義的,知識越多越反動。張*春*橋講的,知識越多越反動,知識分子都是“禁用詞語”。張*春*橋他們講的。我是這幫人是保護傘,走資派。

陳曉楠:葉劍英元帥在一九七〇年曾寫下這樣的詩句:廬山雲霧弄陰晴。那時,中共九屆二中全會在廬山拉開大幕,政治的雲霧陰晴未定。此時,遠在哈爾濱的哈軍工,已經在一紙南遷的命令之下,消失於歷史的記憶之中。

為什麼這所那么有名的軍事工程學校,會突然被迫退出軍隊序列,繼而在文革間遭遇搬遷,肢解這樣不尋常的滅頂之災?從而不復存在。原因究竟是什麼?已經成為一個未解之謎。是六十年代左傾思潮下的悲劇,還是權利鬥爭下的犧牲品?有沒有可能是一個歷史的陰差陽錯?當我們向劉居英將軍,這位曾經與哈軍工共命運的老校長追問事情的原因時,他回答我們的卻是沉默和憤怒。對他而言,這是他一生中最為痛心的事情。他只能選擇沉默來表達他的憤怒與惋惜。

所有不為人知的真相,依然鎖在回憶當中。今天的我們,也只能從字裡行間去尋找,去思考。然而無論事實真相是怎樣,就像一位校友在文章中所說的那樣,哈軍工留給他們的,不僅僅是一種懷念。

陳曉楠:如今,八十八歲劉居英居住在北京。在他的客廳里,只有這樣一張照片掛在牆上。當他幾年前回到"哈爾濱工程大學",也就是當年哈軍工的舊址,一群學生將他圍在了中央。攝影師在這一瞬間按下了快門。

如今,遷往長沙的哈軍工成為"國防科技大學"重新發展起來,劉居英依然每年都會回到哈軍工原來的舊址去看一看。

那個地點現在是"哈爾濱工程大學",是一所地方大學,是由當年哈軍工的“海軍工程系”發展而來的,那個地方還是很好。那塊土地上,每一粒土都值得紀念的。