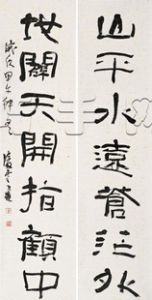

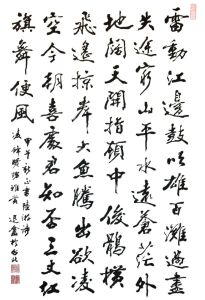

作品原文

初發夷陵雷動江邊鼓吹雄,百灘過盡失途窮。

山平水遠蒼茫外,地辟天開指顧中。

俊鶻橫飛遙掠岸,大魚騰出欲凌空。

今朝喜處君知否,三丈黃旗舞便風。

注釋譯文

詞句注釋

初發夷陵

初發夷陵鼓吹雄:鼓聲震天,喇叭長鳴。

百灘:極言灘多。范成大詩:“連灘竹節稠。”失途窮:即失窮途,指出峽後路途坦蕩。范成大《胡孫愁》詩:“僕夫酸嘶訴途窮。”

指顧中:一指手、一回頭,喻時間短暫。

鶻(gǔ):隼類,猛禽,故稱“俊鶻”。

三丈黃旗:懸掛桅桿上的旗幟。三丈極言其長。便風:順風。李白《送殷淑三首》:“天明爾當去,應有便風飄。”溫庭筠《蘇小小歌》:“一自檀郎逐便風,門前春水年年綠。”

白話譯文

百面畫鼓齊鳴,搖動峭壁、響似春雷,越過三峽險灘,驚魂甫定,好不快哉!

船頭遠眺,視野愈寬山愈窄;回觀身後,天刀劈石兩邊開。

雄鷹振翮,追風逐浪,掠岸低飛快;大魚騰躍,互相比試,竟欲上天台!

我早已心中有數,偶露眉梢,何須猜怪?請看黃旗高三丈,迎風獵獵、穿山過海!

創業背景

宋孝宗淳熙五年(1178年),陸游在度過八年的川陝生活之後,奉詔離蜀東歸,往臨安廷對。官船經岷江,過川江,順流而下,端午過後便到達夷陵(今湖北宜昌)。該詩就是在船發夷陵時寫的。

作品鑑賞

文學賞析

首聯“雷動江邊鼓吹雄,百灘過盡失途窮”,是回顧到達夷陵之前,船過三峽時的驚心動魄的情景。古時放舟出峽,舟人往往擊鼓而行,鼓聲響如春雷,震徹兩岸,氣勢雄壯。詩人經過瞿塘峽時便曾有“旗下畫鼓如春雷”的驚嘆。長江三峽向以灘險聞名於世,巨石暗礁密布水底,使得江流“峻激奔暴,魚鱉所不能游”。而且三峽一帶水道曲折,舟行江中,常有川盡途窮之感。因此,當闖過這些險灘到達夷陵的時候,驚魂甫定、充滿喜悅的心情是可想而知的。

頷聯寫夷陵地段江面的壯闊。夷陵在三峽出口處,江水在峽中約束既久,至此則奔涌而出,一瀉千里,江面豁然開闊。此時站在船頭,極目遠望,“山平水遠”,江天一色,蒼茫一派;而且回顧來路,指點眼前,峽內峽外兩相對比,確有“地辟天開”之感。所以“山平水遠蒼茫外,地辟天開指顧中”,既是從闊遠的畫面上來描繪夷陵江面的景色,更刻畫了初出三峽時那種豁然開朗、乍喜還驚的心情,生動傳神。

頸聯如同用近鏡頭,攝取了江面上一組美麗奇特的畫景。“俊鶻橫飛遙掠岸,大魚騰出欲凌空”,是說雄鷹振翮奮飛,追風逐浪,掠岸而去;大魚騰躍出水,幾乎要凌空而上。前句寫天上,後句寫水面。前句中,“遙”字可見江面之寬,“掠”字可見鷹飛之迅;後句中,“騰”字狀魚之活潑,“欲凌空”,更形騰躍之勢。此聯與上聯互相映襯,由遠及近,由虛而實,將夷陵江面壯而又奇的景象描繪得十分生動。

尾聯寫詩人自己的心情。詩人喜的原因,一方面當然是船行出峽,一心胸為之開朗,喜悅之情油然而生;但另一方面更是對故鄉的渴想和對未來充滿希望的一種自慰之感,所以不由高唱“三丈黃旗舞便風”。“黃旗”本指戰旗,陸游其他詩中便有“將軍駐坡擁黃旗”、“大將牙旗三丈黃”等句。此處指詩人坐船上的旗幟。“便風”是順風。沿江而下。輕舟順風,旌旗獵獵,是令人愜意的。詩人從入川到出川,連同途中往返,已經十個年頭了。十年問,雖然曾有過親臨前線戍邊的生活,但更多的時候是不受朝廷重用,心頭壓著報國無門的痛苦。而這次奉詔還朝廷對,或許能向皇上傾吐報國的襟懷。果能如此,“三丈黃旗舞便風”便是馳騁疆場,為國殺敵的吉兆了。這種感情的表達與前三聯的客觀描寫十分協調。

綜觀全詩,其特色有二:一是極盡點染之功,將一幅錦繡長江圖展現在讀者面前。作者的寫景手法,既有大筆濡染,又有細緻勾畫,有遠有近,或高或低,歷歷如繪。二是表達了對祖國山川的熱愛和對生活的希望,熱情洋溢,意氣飛動,感人至深。

名家點評

現代首都師範大學文學院教授王新霞《歷代律詩選評》:全詩宛如一幅峽江全景圖,既有大筆渲染,又有細筆勾描;有遠景,又有近景;前瞻後顧,意趣橫生。、作者簡介

陸游(1125—1210),宋代愛國詩人、詞人。字務觀,號放翁,越州山陰(今浙江紹興)人。他具有多方面文學才能,尤以詩的成就為最,在生前即有“小李白”之稱,不僅成為南宋一代詩壇領袖,而且在中國文學史上享有崇高地位,存詩9300多首,是文學史上存詩最多的詩人。其詩在思想上、藝術上取得了卓越成就。詞作數量不如詩篇巨大,但和詩同樣貫穿了氣吞殘虜的愛國主義精神。有《劍南詩稿》、《渭南文集》、《南唐書》、《老學庵筆記》、《放翁詞》、《渭南詞》等數十個文集傳世。