基本介紹

刑姓

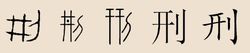

刑姓刑[刑,讀音作xíng(ㄒㄧㄥˊ)]

溯源

(一)源於姬姓,出自西周初期周公

刑氏,出自上古理掌刑法的官職,稱刑人,其後代以先輩職務名稱為姓氏,稱刑氏。

史籍《左傳》上記載:“凡蔣、刑、茅、胙、祭,周公之胤也”,指出了其中的刑氏為三千餘年前西周禮制臣官的後代。在西周禮制中:蔣,是負責掌管對各級官員評價和實施獎勵、晉升、封賞的職務;刑,是負責掌管對各級官員與民眾評價和實施處罰、廢黜、舉刑的職務;茅,通“旄”,是專門負責監督君王行為的職務;胙,是專門掌管分封王侯爵位與食邑封戶的職務;祭,是專門掌管廟堂祭祀活動的職務。

因此,刑人,在古代周禮中是十分重要的上卿,為五大夫之一,皆出自周公(姬名,也稱叔旦。周文王之子,周武王之弟)的後裔。胤,即嫡裔之嗣。

史籍《姓氏考略》特別提註:刑,出自古刑官之後,不與刑通。

過去,有許多姓氏解釋,將刑氏起源臆為兩支:“一支源於姬姓,出自周公旦之後——西周初年,周成王封周公姬旦第四子於刑(今河北刑台),建立了刑國,春秋時為衛國所滅,其支子以封國為姓,為刑氏。另一支出自韓姓——春秋時期晉國大夫韓宣子之族食采於刑丘(今河南溫縣),其後人居於刑岜者,多為刑氏,刑姓望出河間。”

在上兩項源評中,除了源於姬姓是正確的,余皆錯誤。其誤在於將刑職與刑邑混淆了!刑,是以官職稱謂為氏;刑,是以封邑名稱為氏。“刑”、“刑”二字字義截然不同,延義也無通。

刑姓,《左傳》上所記載的:“凡蔣、刑、茅、胙、祭、周公之胤也”,說明得最為清楚,明白指出了他們是3000年前制禮作樂的周公的後代。當然,更是最值得自豪自傲的黃帝子孫。

這個榮耀姓氏的始祖,根據老證,是周公的第4個兒子,由於被封食采於刑而得姓。關於刑氏的這段源流,是詳載於《姓纂》一書。該書指出:“周公第四子封於刑,後為衛所滅,子孫以國為氏。”

當年的刑國,爵位為侯,位置就在現在河北省,刑台縣的西南。這個國家在周代初年雖然有如曇花一現,國祚並不很長,到了春秋時代就被強鄰衛國所並滅。然而,卻為後世留下了一個聲名響亮的刑姓,堪稱永垂不朽。

刑姓的最早發源之地河北刑台縣,在歷史上可一直是大大有名。這個地方,在秦朝時被置為信都縣,不久之後楚霸王又將之改為襄國,並且成為“常山王”張耳的王都。南北朝時,石勒又在這個地方建立他的趙國,一直到宋朝之時,才定名為刑台,以迄於今。因此,刑台縣之地一直聲名響亮,來自該地的刑姓人,可以說是與有榮焉。

春秋時代的刑國在被衛國並滅之後,周公的這一支子孫紛紛“以國為氏”而姓了刑,有的安土重遷,仍然在家鄉過老日子,有的則不甘忍受亡國之恥,陸續出奔到其他各地,開創新的天地,所以,刑氏的先人是很早便從河北播遷到了別的地方的。

當周公的刑姓後裔陸續出現於春秋諸國,並逐漸鋒芒嶄露時,位於現在山西一帶的晉國,又出了另一支以刑為姓的人,那就是《姓考》一書所記述的:“晉大夫韓宣子之族食采於刑,後以為氏,望出河間”。

春秋時代晉國的韓氏,是一個極為顯赫的家族,不但世代都貴為上卿,後來更進一步與趙、魏兩家分割晉國為三,揭開了歷史上所謂戰國時代序幕。這個顯貴的家族,根據歷來學者的考證,已知源自周文王的後裔唐叔虞,則他們的子孫後來由於食采於刑而以地為氏,發展成為刑氏之族的第二組成分子,就實質而言,實在並沒有太大的不同,因為較早出現於河北的第一支刑氏,是源自周文之子周公,則兩支刑氏的得姓儘管在時間和地點上有所不同,而追本溯源實際上根本就是血緣相同一家人。第二支刑氏的發源之地,就是《史記秦本紀》所記載“秦昭襄王四十一年夏,代取刑丘”那一個刑丘之地,該地的位置,已知即為今河南省溫縣東方的平刑故城。這項具體的證據,十足顯了刑氏的源遠流長。

家世背景古老而光輝的刑氏,在歷史上的表現一直十分優異,以漢、唐之際的漫長時間來說,傑出的刑姓名人就滿載於歷代的史書,如魏文帝時的刑99;南北朝時的刑邵;唐乾天年間的刑濟昌年間的刑群,真是多得不勝枚舉。

(二)源於匈奴,出自漢朝匈奴貴族郝宿王,屬於以先祖名字漢化為氏。

漢朝漢宣帝神爵二年(公元前60年),匈奴虛閭權渠單于逝世,右賢王攣鞮屠耆堂搶權得以即位,是為第十三任攣鞮屠耆堂單于。他即位後立即誅殺了匈奴執政大臣郝宿王刑未央等前單于的官吏。刑未央的後裔分散逃逸,在匈奴分裂為南、北匈奴後,與南匈奴一起歸降於漢王朝。後來逐漸漢化,取祖上刑未央名字的首音的漢字諧音“刑”為姓氏,稱刑氏。該支刑氏也有近兩千年的歷史了,其後代主要分布在今山西五台山地區。

遷徙分布

刑氏是一個古老的多源流、多民族姓氏,但在中國大陸的姓氏排行榜上未列入百家姓前五百位,在台灣省也名列第六百二十八位,以河間、五台為郡望。

今江蘇省的靖江市,內蒙古自治區的科左中旗,山東省的昌樂縣,台灣省等地,均有刑氏族人分布。

郡望

河間郡:亦稱河間府。始建於西漢高祖劉邦時期,治所在瀛州(今河北河間),到西漢文帝二年(癸亥,公元前178年)又改為河間國。北魏時期改回置郡,治所在樂成縣(今河北獻縣)。此後或為郡,或為國。隋朝開皇初年(辛丑,公元581年)廢除,隋朝大業初年(乙丑,公元605年)及唐朝天寶、至德年間(公元742~758年)又改瀛州為河間郡,治所在河間縣(今河北河間)。早期河間郡的統轄範圍在今河北獻縣、交河、阜城、武強一帶。

五台縣:五台縣歷史悠久,西漢時期始置縣,時稱慮泗縣,築城於當今的古城村之北。晉朝時期五台縣被廢黜,北魏太和十年(丙寅,公元486年)復置縣,稱驢夷縣。城築於與古城相峙的慮泗 河西岸,東南北三面陡崖,城垣周長三花里零二十步,東南北三面環水,置南北西三城門,惟缺東城門。台縣到北齊、北周又復名為慮泗縣。從隋唐至今,除金元年代叫“ 台州”外,其餘歷代都稱“ 五台縣”。五台城的別稱“蟬城”和神奇的大蟬傳說不知傳了多少年代。而今這美麗的別稱“蟬城”和大蟬的傳說故事將被世人遺忘。到了明萬曆三十三年(乙巳,公元1605年)縣令李養才在東城門之地主持修建了一座東城樓,也叫鐘鼓樓,因城樓設計的象一隻將要起飛的鳳凰,鼓樓扁題名“起鳳”。“起鳳”還有一層暗藏的境界:蟬鳳皆屬陰,蟬臥之地鳳起舞,蟬鳴鳳飛表吉祥太平。而今起鳳樓已蕩然無存。五台縣境內的五台山是中國唯一的漢化佛教與藏傳佛教共居一山的佛教名山。漢化佛教所駐寺廟稱青廟,藏傳佛教在 五台山為宗喀巴派,俗稱黃教,所駐寺廟叫黃廟或喇嘛廟。青廟、黃廟所持戒律不同,要求各異,其僧俗稱謂生活禮儀及禁忌亦不相同,但萬過歸一,都可統一於佛規。

堂號

河間堂:以望立堂。

五台堂:以望立堂。

家譜文獻

安徽合肥刑氏宗譜一卷,著者待考,民國年間油印本一冊。現被收藏在北京大學圖書館、北京市首都圖書館。

刑未央

公元前?~前60年待考, 匈奴族。著名漢朝時期匈奴族執政大臣、郝宿王,刑氏鼻祖之一。漢宣帝 神爵二年(公元前60年),匈奴虛閭權渠單于逝世,郝宿王刑未央召諸王議立嗣。當初,攣鞮虛閭權渠即位時,疏遠了正宮皇后顓渠 閼氏,顓渠閼氏就跟右賢王攣鞮屠耆堂私通。攣鞮屠耆堂本來要前往 龍城(今內蒙古 蘇尼特左旗)參加大會, 顓渠閼氏派人告訴他:“單于(攣鞮虛閭權渠)病重,不要走得太遠!”幾天之後,攣鞮虛閭權渠果然逝世。當權貴族執政大臣郝宿王刑未央派出使節,徵召散布在全國各地的親王回來共商大計。各地親王還沒有到達, 顓渠閼氏便與她的弟弟、東部軍區總監(左大且渠)都隆奇共同設謀,擁立攣鞮屠耆堂當單于(第十三任),史稱 握衍朐鞮單于。攣鞮屠耆堂是六任單于攣鞮烏維的 耳孫(耳孫,第八代孫)。攣鞮屠耆堂即位後,兇惡殘暴,立即誅殺了郝宿王刑未央等前虛閭權渠單于的官吏,而只信任都隆奇。他把前任單于(第十二任)攣鞮虛閭權渠的子弟、近親全部逐出政府,改用自己的子弟近親。

攣鞮虛閭權渠的兒子攣鞮稽侯柵,由於不能繼承寶座,既憤怒而又恐懼,便逃亡到岳父烏禪幕那裡。烏禪幕的部落,本是 康居 王國(都卑闐城,今中亞 巴爾喀什湖西南錫爾河北岸 突厥斯坦)跟 烏孫王國(首都赤谷城,今中亞伊賽克湖東南中國邊境)之間的小國,不斷受到康、烏兩國的攻擊,生存困難,就索性率領他的數千人部落,歸降於匈奴汗國。攣鞮屠耆堂的即位,是當時實力強大的匈奴漸次發生內亂,最終分裂為北匈奴和南匈奴,為漢王朝最後肢解匈奴客觀上創造了條件。

刑升高

漢陽震碑人,望出五台縣。

解脫和尚

(生卒年待考),俗家為刑氏;代州人(今山西代縣)。著名隋朝僧侶。

刑天錫

(公元1907~1980年),乳名小和尚,刑長明養子;江蘇靖江靖城人。著名刑氏羊肉店繼承人。

刑宗仁

(生卒年待考),內蒙古人。著名攝影家。中國攝影家協會會員,哲盟攝影家協會主席。幾十年中創作攝影作品的近萬幅,有四十多幅作品入選國際影展,百多幅作品榮獲國家、省區級獎。其作品《瞬間》獲中國農村攝影大賽銀獎,《大漠駝影》獲《香港攝影畫報》1988年元月佳作比賽銀獎,1993年獲內蒙古攝影最高獎金鷹獎。先後榮獲內蒙古攝影十佳、全國攝影百佳稱號。

刑同淵

(公元1964~今),山東昌樂人。著名特種教育專家。山東師範大學畢業。於1984年參加工作並一直在山東省昌樂特師任教。現擔任昌樂特師教務處副主任,特殊教訆教研室主任,講師,《山東特教》編輯、 淄博市張店區輔讀學校顧問,山東省殘疾人工作康復專家顧問。主要從事《智力落後兒童心理學》、《智力落後兒童教育學》、《智力落後兒童學校常識教學法》、《兒童行為矯正基礎》等學科的教學與研究。他教學成績突出,教研成果顯著。主編了全國中等特師“智力落後兒童學校常識教褗法”教學大綱及該科教材;與人合作主編了《特殊兒童心理與教育》、《智力落後兒童教育學心理學》等著作。作為常務編委或作者,參加編寫了《輕度智翃殘疾兒童隨班就讀工作手冊》、《殘障兒童早期干預的理論與實踐》、《弱智兒童教育經驗精精選》等書。

在省級、國家級刊物上發表論文數篇、其教育教研成果被選葕《中國當代教育教研成果概覽》。他曾先後在全國十幾個省節舉辦的特殊教育師訓班上講學,為我國特殊教育師資隊伍的培養與建設做出了一定貢獻。自任教以來他連年被評為學校的優秀教師。1995年被評為昌樂縣優秀教師。

刑宗仁中國攝影家協會會員,哲盟攝影家協會主席,幾十年中創作攝影作品的近萬幅,有四十多幅作品入選國際影展,百多幅作品榮獲國家、省區級獎。《瞬間》獲中國農村攝影大賽銀獎,《大漠駝影》獲《香港攝影畫報》88年元月佳作比賽銀獎,93年獲內蒙古攝影最高獎金鷹獎,先後榮獲內蒙古攝影十佳、全國攝影百佳稱號。

刑顯博

1944年6月出生,鎮安縣高峰鄉永豐村人。高中程度,助理研究員,現任縣委黨史辦主任、縣文化局局長。1961年9月至1962年7月就讀於商師,1963年2月至1972年8月在本村國小、兩河中學教書,1972年9月至1973年8月任張家中學教乾,1973年9月至I981年7月在縣教研室工作,1981年8月調縣委黨史辦,1993年5月任縣文化局長至今。三十多年來,堅持學習、工作兩不誤,先後攻讀了《列寧哲學筆記》。《中共黨史講義》以及多種文史類的高等院校教材,注重在工作實踐中錘鍊自己,以較強的事業心和責任感對待每一項事業,在不同的崗位上都付出了辛勤的勞動。為了弘揚黨的光榮傳統,曾涉足東北、華北、西南、一北京、西安等省市及本縣鄉村、徵集調研大量的黨史資料,積累了豐富的地方黨史史實。單位榮獲“黨史育人功在來者”匾幅,本人被南洛地區評為黨史工作“先進個人”,受到地委、行署的表彰獎勵。撰寫的“獻身中國革命的日本友人森曾太郎、“天涯何處無芳草”、“紅軍老祖的故事及其發生地”等60餘篇文章,分別在《特殊的戰線》、《鄂豫陝革命根據地》、《陝西日報》等省級以上報刊發表。1992年編著問世的紀實文學——《十八春秋記》,20章,20萬字,發行4千5百冊,社會反響較好,《商洛報》1992年12月20日,以醒目標題“刑顯博編著的《十八春秋記》一書,由陝西人民教育出版社公開出版發行”。同年5月此本書及《鎮安解放》等4件作品榮獲商洛地區“黨史優秀成果”一、二等獎.1993年任縣文化局長之後,知難而進,大膽開創文化工作新局面,成立了“鎮安縣書畫學會”;成功的組織了三年“科技之春燈謎燈展”活動,和全縣性的文藝調演,解決了局職工辦公住宅困難。

刑顯耀

1958年3月出生,鎮安縣高峰鄉永興村人。中共黨員,政工師,現任鎮安縣建築工程公司黨支部書記。1970年參加鎮木公路建設,被評為先進個人,1971年參加工作。1973年應徵入伍,在新疆部隊服役曾任上司班長,受連隊嘉獎兩次,1974年入團,1975年加入中國共產黨。1976年復員在回龍銅礦工作,1978年提乾調柴坪鄉任武乾、副書記,1980年任鄉武裝部長,1978年至1984年連續7年被縣武裝部評為“先進個人”。1982年被地區評為“雙文明先進個人”,並出席全區“雙代全”。1983年搶險救災有功,被商洛軍分屍記“三等功”一次,被縣委、縣政府評為抗洪救災“先進個人”,光榮出席蘭州軍區“慶功大會”。1984年至1987年任西口區武裝部長、區委委員,1987年10月任錫銅鄉黨委書記,1992年任縣建司支部書記至今。二十多年來,吃苦耐勞,一心撲在事業上,較好地完成了上級交給的各項任務。1978年冬帶領柴坪鄉200餘人,奮戰20天完成了棗園電站工程會戰任務,受到了縣委、縣政府的表彰獎勵;1979年帶領全鄉150人奮鬥在柴東公路線上,工程質量和安全保障達標,受到縣、區的表彰獎勵;1980年至1983年任紫金城電站總指揮,提前完成電站修建任務,受到水電系統表彰獎勵。