再障貧血概述

再生障礙性貧血(簡稱再障貧血):是由多種原因引起的骨髓造血功能衰竭的一組綜合病徵。一般表現為貧血、出血、感染、發熱(高燒或低燒),並伴有走路乏力,頭暈等症狀。一、再障貧血的特點:

1、全血細胞減少而出現相應的臨床症狀,如白細胞減少則病人易感染,出現發熱等;紅細胞減少而見心悸、乏力、頭暈等;血小板減少則見出血情況;2、骨髓增生低下,黃髓增加呈脂肪化,而造血組織(紅髓)減少;

3、 一般常用的抗貧血藥治療無效。

二、再障貧血症狀

(一)急性型再障 起病急,進展迅速,常以出血和感染髮熱為首起及主要表現。病初貧血常不明顯,但隨著病程發展,呈進行性進展。幾乎均有出血傾向,60%以上有內臟出血,主要表現為消化道出血、血尿、眼底出血(常伴有視力障礙)和顱內出血。皮膚、黏膜出血廣泛而嚴重,且不易控制。病程中幾乎均有發熱,系感染所致,常在口咽部和肛門周圍發生壞死性潰瘍,從而導致敗血症。肺炎也很常見。感染和出血互為因果,使病情日益惡化,如僅採用一般性治療多數在一年內死亡。(二)慢性型再障 起病緩慢,以貧血血為首起和主要表現;出血多限於皮膚黏膜,且不嚴重;可並發感染,但常以呼吸道為主,容易控制。若治療得當,堅持不懈,不少患者可獲得長期緩解以至痊癒,但也有部分病人遷延多年不愈,甚至病程長達數十年,少數到後期出現急性再障的臨床表現,稱為慢性再障急變型。

三、再障貧血患者的共同點

:患“再障”後各種血細胞都會下降,淋巴增多,淋巴細胞在70%以上的易患急性再障、發燒、出血。“再障”患者骨髓無造血功能,血色素在6g以下的易輸血維持。輸血的量與病情的轉變有關。患急慢“再障”後,最怕感冒、發燒、爆怒生氣、自然腹瀉、勞累過度、出血。每遇這六種情況,血細胞都會下降。“再障”患者結婚後病情會加重。“再障”不遺傳,不傳染,也不影響生育。

四、再障貧血的一般誘因:

化學因素:砷、奔、鉛中毒等。藥物:氯黴素、合黴素、新諾明、辛苛芬、綠丙嗪、苯巴比妥、安乃近等。

農藥中毒:3911、1059、1605等。

物理因素:電離子輻射、X線輻射、核輻射等。

五、再障貧血實驗室檢查

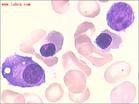

1、血象全血細胞減少是再生障礙性貧血最主要的特點之一。急性型再障貧血明顯嚴重於慢性型再障,貧血屬正常紅細胞、正常色素型,約半數病人初次就診時血紅蛋白低於6g/dl,最低者可達3g/dl以下。白細胞與中性粒細胞均減少,初診時白細胞計數大多為2000~3000/μl,病重者可在1500/μl 以下;淋巴細胞比例相對增高。中性粒細胞鹼性磷酸酶活性增高。網織紅細胞急性再障貧血<1%,慢性再障貧血常>1%。血小板顯著減少,病重者可低於10000/μl。出血時間可延長,血塊回縮不良,束臂試驗陽性。凝血試驗大多正常。

2、骨髓象

有核細胞顯著減少是最主要的發現。

急性型再障貧血,絕大多數患者進行多部位骨髓穿刺檢查,發現骨髓增生不良,粒、紅系細胞減少,非造血紅胞(淋巴細胞、漿細胞、組織嗜鹼細胞及網狀細胞)增多。不易找到巨核細胞,脂肪組織增多。

慢性型再障,胸骨和棘突大多增生活躍,髂骨多增生減低。增生活躍的部位,紅細胞系增多,晚、幼紅細胞的比例增多,巨核細胞明顯減少;增生減低的部位,紅系細胞減少,淋巴細胞比例增多,沒有巨核細胞。骨髓小粒、造血細胞所占的面積比例少於50%,骨髓液中有較多的油滴。

3、骨髓活檢

作骨髓活檢發現,紅骨髓顯著減少,被脂肪組織代替,並可見非造血細胞分布在間質中。

4、其他

血清鐵含量明顯增高,血清轉鐵蛋白飽和度增高,血清未飽和鐵結合力降低,血漿鐵消失時間延長,紅細胞利用率降低,紅細胞內膽鹼脂酶活力正常,而陣發性睡眠性血紅蛋白尿者則顯著減低;抗鹼血紅蛋白約2/3患者有輕度至中度的增高。

作細胞遺傳學檢查發現,多數患者骨髓細胞無染色體異常,先天性再生障礙性貧血時,染色體斷裂與裂隙常常增多;骨髓閃爍照相,可見造血骨髓減少。

六、再障貧血診斷標準

再生障礙性貧血診斷標準一般為三低一高(即白細胞、紅細胞、血小板低;淋巴細胞高)。再障又分急性再障(AAA)和慢性再障(CAA)。急性再障的標準是發病急、貧血、嚴重感染和內臟出血。血常規化驗為血色素(HB)下降快,網織細胞<1%,血小板(PLT)<2萬。骨髓象三系造血細胞明顯減少,淋巴系統高。非造血細胞增多(淋巴細胞、漿細胞、網狀細胞、肥大細胞)。

慢性再障標準是:全血細胞減少,網織紅細胞減少,形成三低一高。非造血細胞增多,巨核細胞減少。骨髓象是三系或二系減少,至少一個部位增生不良,非造血細胞增多,巨核細胞明顯減少,晚幼紅增多。

七、再障貧血的治療

包括病因治療、支持療法和促進骨髓造血功能恢復的各種措施。慢性型一般以雄激素為主,輔以其他綜合治療,經過長期不懈的努力,才能取得滿意療效,不少病例血紅蛋白恢復正常,但血小板長期處於較低水平,臨床無出血表現,可恢復輕工作。急性型預後差,上述治療常無效,診斷一旦確立宜及早選用骨髓移植或抗淋巴細胞球蛋白等治療。(一)支持療法 凡有可能引起骨髓損害的物質均應設法去除,禁用一切對骨髓有抑制作用的藥物。積極做好個人衛生和護理工作。對粒細胞缺乏者宜保護性隔離,積極預防感染。輸血要掌握指征,準備做骨髓移植者,移植前輸血會直接影響其成功率,尤其不能輸家族成員的血。一般以輸入濃縮紅細胞為妥。嚴重出血者宜輸入濃縮血小板,採用單產或HLA相合的血小板輸注可提高療效。反覆輸血者宜套用去鐵胺排鐵治療。

(二)雄激素 為治療慢性再障首選藥物。常用雄激素有四類:①17α-烷基雄激素類:如司坦唑(康力龍,Stanozolone)、甲氧雄烯醇酮、羥甲烯龍(oxymetholonE)、氟甲睪酮(fluoxymetholonE)、大力補(Dianabol)等;②睪丸素酯類:如丙酸睪酮、庚酸睪酮、環戊丙酸睪酮、十一酸睪酮(安雄)和混合睪酮酯(丙酸睪酮、戊酸睪酮和十一烷酸睪酮)又稱"巧理寶";③非17α-烷基雄激素類:如苯丙酸諾龍和葵酸諾龍等;④中間活性代謝產物:如本膽脘醇酮和達那唑(Danazol)等。睪酮進入體內,在腎組織和巨噬細胞內,通過5α-降解酶的作用,形成活力更強的5α-雙氫睪酮,促使腎臟產生紅細胞生成素,巨噬細胞產生粒巨噬細胞集落刺激因子;在肝臟和腎髓質記憶體在5β-降解酶,使睪酮降解為5β-雙氫睪酮和本膽烷醇酮,後兩者對造血幹細胞具有直接刺激作用,促使其增殖和分化。因此雄激素必須在一定量殘存的造血幹細胞基礎上,才能發揮作用,急性、嚴重再障常無效。慢性再障有一定的療效,但用藥劑量要大,持續時間要長。丙酸睪丸酮50~100Mg/d肌肉注射,康力龍6~12mg/D口服,安雄120~160mg/d口服,巧理寶250mG每周二次肌肉注射,療程至少6個月以上。國內報告的有效率為34.9%~81%,緩解率19%~54%。紅系療效較好,一般治後一個月網織紅細胞開始上升,隨後血紅蛋白上升,2個月後白細胞開始上升,但血小板多難以恢復。部分患者對雄激素有依賴性,停藥後復發率達25%~50%。復發後再用藥,仍可有效。丙酸睪酮的男性化副作用較大,出現痤瘡、毛髮增多、聲音變粗、女性閉經、兒童骨成熟加速及骨骺早期融合,且有一定程度的水鈉瀦留。丙睪肌注多次後局部常發生硬塊,宜多處輪換注射。17α烷基類雄激素男性化副反應較丙睪為輕,但肝臟毒性反應顯著大於丙睪,多數病人服藥後出現谷丙轉氨酶升高,嚴重者發生肝內膽汁瘀積性黃疸,少數甚至出現肝血管肉瘤和肝癌,但停藥後可消散。

(三)骨髓移植 是治療幹細胞缺陷引起再障的最佳方法,且能達到根治的目的。一旦確診嚴重型或極嚴重型再障,年齡<20歲,有HLA配型相符供者,在有條件的醫院應首選異基因骨髓移植,移植後長期無病存活率可達60%~80%,但移植需儘早進行,因初診者常輸紅細胞和血小板,這樣易使受者對獻血員次要組織相容性抗原致敏,導致移植排斥發生率升高。對確診後未輸過血或輸血次數很少者,預處理方案可用環磷醯胺每天50mg/kG連續靜滴4天。國內已開始套用異基因骨髓移植治療嚴重再障,並已有獲得成功報導。凡移植成功者則可望治癒。胎肝細胞懸液輸注治療再障國內已廣泛開展,有認為可促進或輔助造血功能恢復,其確切的療效和機理尚有待於進一步研究。

(四)免疫抑制劑 適用於年齡大於40歲或無合適供髓者的嚴重型再障。最常用的是抗胸腺球蛋白(ATG)和抗淋巴細胞球蛋白(ALG)。其機理主要可能通過去除抑制性T淋巴細胞對骨髓造血的抑制,也有認為尚有免疫刺激作用,通過產生較多造血調節因子促進幹細胞增殖,此外可能對造血幹細胞本身還有直接刺激作用。劑量因來源不同而異,馬ALG10~15mg/(kg?d),兔ATG2.5~4.0mg/(kg?D),共5天,用生理鹽水稀釋後,先皮試,然後緩慢從大靜脈內滴注,如無反應,則全量在8~12小時內滴完;同時靜滴氫化考的松,1/2劑量在ALG/ATG滴注前,另1/2在滴注後用。患者最好給予保護性隔離。為預防血清病,宜在第5天后口服強的松1mg/(kg?d),第15天后減半,到第30天停用。不宜套用大劑量腎上腺皮質激素,以免引起股骨頭無菌性壞死。療效要1個月以後,有的要3個月以後才開始出現。嚴重型再障的有效率可達40%~70%,有效者50%可獲長期生存。不良反應有發熱、寒顫、皮疹等過敏反應,以及中性粒細胞和血小板減少引起感染和出血,滴注靜脈可發生靜脈炎,血清病在治療後7~10天出現。環孢菌素A(CSA)也是治療嚴重型再障的常用藥物,由於套用方便、安全,因此比ALG/ATG更常用,其機理可能選擇性作用於T淋巴細胞亞群,抑制T抑制細胞的激活和增殖,抑制產生IL-2和γ干擾素。劑量為10~12mg/(kg?d),多數病例需要長期維持治療,維持量2~5mg/(kg?d)。對嚴重再障有效率也可達50%~60%,出現療效時間也需要1~2月以上。不良反應有肝腎毒性作用、多毛、牙齦腫脹、肌肉震顫,為安全用藥宜採用血藥濃度監測,安全有效血濃度範圍為300~500ng/ml。現代免疫抑制劑治療嚴重型再障療效已可和骨髓移植相近,但前者不能根治,且有遠期併發症,如出現克隆性疾病,包括MDS、PNH和白血病等。

(五)中醫藥 治宜補腎為本,兼益氣活血。常用中藥為鹿角膠、仙茅、仙靈脾、黃芪、生熟地、首烏、當歸、蓯蓉、巴戟、補骨脂、菟絲子、枸杞子、阿膠等。國內治療慢性再障常用雄激素合併中醫補腎法治療。

(六)造血細胞因子和聯合治療 再障是造血幹細胞疾病引起的貧血,內源性血漿EPO水平均在500u/L以上,採用重組人EPO治療再障必需大劑量才可能有效,一般劑量是不會取得任何效果。重組人集落刺激因子包括G-CSF、GM-CSF或IL-3治療再障對提高中性粒細胞,減少感染可能有一定效果,但對改善貧血和血小板減少效果不佳,除非大劑量套用。但造血細胞因子價格昂貴,因此目前僅限於重型再障免疫抑制劑治療時的輔助用藥,如套用ALG/ATG治療重型再障,常因出現嚴重粒細胞缺乏而並發感染,導致早期死亡。若該時合併套用rHG-CSF可改善早期粒缺,降低病死率。聯合治療可提高對重型再障治療效果,包括ALG/ATG和CSA聯合治療,CSA和雄激素聯合治療等,歐洲血液和骨髓移植組採用ALG、CSA、甲基強的松龍和rhG-CSF聯合治療,對重型再障有效率已提高到82%。