樊噲(kuai)(前242—前189年),漢族,沛縣(今江蘇省沛縣)人。西漢開國元勛,大將軍,左丞相,著名軍事統帥。為呂后妹夫,深得漢高祖劉邦和呂后信任。後隨劉邦平定臧荼、盧綰、陳豯、韓信等,為大漢開國皇帝漢高祖劉邦第一心腹,楚漢時期僅次於項羽的第二猛將,是一位大漢名將。封舞陽侯,謚武侯。

皖六安市漢"樊噲墓”位於裕安區青山鄉陶洪集魏庵村淠河大壩東坡。

據清康熙二十年魏氏首修家譜“佛堂記”中記載:《準提庵之建啟自應元公,應聘公(魏氏六世孫) 之功德也,廟旁有墓相傳樊噲將軍之冢莫悉其祥而墳下有將軍灘,河西有演武山,稱名已舊,其為古蹟明矣,始無廟。故墓碑在清前已有,究竟立於何年代至今無考。(註:準提庵又稱魏家佛堂,後稱“魏家庵”。魏庵村因此得名。)

墓東側有至今保存完好的魏氏宗祠(今屬青山鄉陶洪集魏庵村)。據魏氏宗譜記載,此祠建於清乾隆二十三年間。至鹹豐年間,年荒歲亂,祠宇被焚,僅存伙房三間。光緒五年開始籌備重建,光緒六年庚辰科進士,官福建惠安知縣魏挺梁,為榮宗耀祖,又捐資籌款,增修亮脊,檐閣,至光緒十三年竣工。

墓南方有良田數里,外有釣魚台,張團山,聖人山等.

古墓西隔淠河有西河口古鎮,宋代修建的"望江寺塔",牌坊崗,碾盤山(樊噲碾軍糧之地),演武山(樊噲閱兵之將台).山下便是將軍灘(操練軍隊之地)等.古墓東緊挨“準提庵”(文革被拆除)和至今保存完好的清代古建築“魏氏宗祠”(市重點文物保護單位)。往西便是巍巍的大別山脈.墓北座"九公寨”,與裕安區國家濕地公園、“龍王寺”和今日渠首“橫排頭”風景區沿淠河相連。

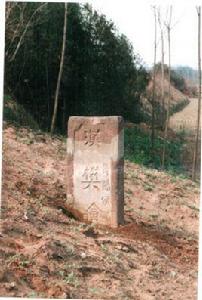

從六安市裕安區青山鄉往西北,越過約20公里蜿蜒曲折的山道,便到了與霍山縣交界處的魏庵村,發源於大別山腹地的老淠河在這裡變得地勢開闊,河堤邊的一個土坡上,刻有“舞陽侯漢樊噲”的墓碑煢煢孑立。

走訪該村民眾,關於“樊噲將軍墓”的傳說幾乎無人不曉。

該村68歲的老人魏大成指著河對岸說,“樊噲將軍墓”自古就在該村,將軍墓對面,有兩個方圓100畝的山場,分別叫做碾盤山和演武山,碾盤山是給漢軍加工軍糧的地方,演武山是樊噲將軍當年操練軍士的營地。

墓地曾被洪水淹沒

而村中魏昌吉老人的敘述,卻給“樊噲墓”披上了神秘色彩。老人說,很久以前,將軍墓附近有一個姓林的牧馬人,一天,牧馬人在將軍墓上發現了金杯和象牙筷子,經常到墓上“借”回去用,時間長了,貪心的牧馬人就將金杯象牙筷換成了銅杯銅筷,誰知換過以後,牧馬人再也找不到將軍墓了。另一個關於將軍墓的傳說則近乎神奇,村民們說,曾經有人挖過將軍墓,盜墓賊只要一挖,天上立即電閃雷鳴,墓地也隨之消失,沒人挖時,墓地就顯現出來了。

六安市水利專家分析,傳說固然不可全信,但“墓地消失”一說還是有科學依據的。歷史上,古老的淠河長期洪水肆虐,直到清朝光緒年間才正式修建河堤,該墓位於河邊,當淠河遇到特大洪水時,墓地很容易被淹,所謂的“電閃雷鳴”可能也與洪水有關。

農家世代守墓逾百年

負責看守“樊噲墓”的老農有魏明灼、魏明星等。魏庵村魏姓人家有四五百戶戶,唯獨魏明灼一家與“樊噲墓”淵源很深。魏明灼告訴記者,他的曾祖父就看守該墓,後來將此事交給他的祖父,祖父德高望重,被推為族長,祖父當年立下一條規矩,所有魏姓族人不準從“樊噲墓冢”上行走,老人認為這樣做有辱將軍威名。他的父親是國民黨立煌中學教師,1948年去了台灣,臨行前還將樊噲墓修繕了一番。父親走時他才一歲,年齡稍長一些,祖父向他交代了祖輩看守“樊噲墓”的遺訓,並把這個重任交給了他。

至於為什麼要世代看守該墓,魏明灼說,上輩人也沒告訴他具體原因,他一直認為是對樊噲將軍的敬仰。據他所知,他家看守樊噲墓已經超過100年了,如今自己年紀大了,將來要把看守將軍墓的任務交給自己的兒孫。

墓地三次遭“劫難”

魏明灼回憶,他這一生中,“樊噲墓”總共經歷了三次劫難:一次是1957年,曾有人組織大批人力掘墓尋寶,將高大的墓冢東西截為兩段,連續數日深挖約三米,最終一無所獲,所挖之處全是乳黃色的夯土層,由於汛期臨近,又匆匆回填,墓冢以外的地方都是河沙土,唯獨此處土質不同。

次年大煉鋼鐵,村民在墓前築窯燒炭,將墓前兩株百年古樹伐倒作為燒炭的木材,這兩棵古樹分別是黃檀樹和棚丫樹,從此消失了。

第三次就是“文革破四舊”,“紅衛兵”將墓碑砸成三截,他冒著風險將殘缺的墓碑偷偷砌進自家的豬圈牆中,直到1987年,他才把墓碑移回原地重新用水泥接上。

墓地附近曾發掘漢墓群

六安市文物局文物科科長楊先鋒介紹,2000年冬,在陶洪集(“樊噲墓”所在的魏庵村)後山,民眾建房挖地基時發現古墓群,從發掘的文物分析,這個墓葬群為漢墓,但都是磚石墓和土坑墓,墓主人地位不高,證明此處漢代已經有人生活。

六安市文物部門透露,自1992年以來,六安市城北九里溝至城東開發區,三十鋪鎮境內,總共發掘漢墓上千座,出土了大量文物,發掘工作目前仍在繼續。

目前,史書上雖無樊噲葬於六安的記載,但也沒有明確葬於何處的記錄。按照相關法規規定,在沒有遭到人為破壞或國家建設需要等情況下,文物部門不會對六安“樊噲墓”進行發掘,因此,淠河古道邊的“樊噲墓”,可能在很長一段時間內都將是一個謎團。

樊噲墓”現六安兩種推測

樊噲與六安有何淵源,為何在淠河古道有這個墓地?記者帶著疑問採訪了中國先秦史學會皋陶文化研究會常務理事、安徽省歷史學會理事姚治中教授。姚教授介紹,據史料記載,樊噲出身寒微,靠殺狗為生,後隨劉邦起兵反秦,功勳卓著,又娶呂后之妹呂嬃為妻,既是漢朝“開國元勛”,又是“皇親國戚”,劉邦得天下,樊噲被封舞陽侯,政治地位極高。樊噲卒於孝惠帝六年(公元前189年),死後葬於何處,《史記》、《漢書》均無記載。

推測一:隨駕征戰淮南國

關於樊噲到過六安有一種說法是“英布謀反說”,英布是六安人,歷史已有定論,英布最初隨項羽反秦,被項羽封為九江王,後叛楚歸漢被劉邦封為淮南王,都城均在六安西古城,所以六安漢時亦稱淮南國。劉邦老邁認為英布有謀反之意,起兵討伐,英布於公元前195年被其內弟長沙王吳臣誘殺,吳成將英布首級送到淮南國經劉邦查驗後就地埋葬,現在六安市區尚有英布墓,那么樊噲有沒有可能隨劉邦來到六安呢?姚教授認為,英布謀反被殺時,樊噲還沒死,漢高祖御駕親征淮南國,作為高祖最親近的將軍,樊噲可能隨同到六安征戰。

推測二:後人建墓紀念

姚治中教授說,大別山區的淠河是中原通往江南的交通要道,南北朝時期為蠻荒之地,漢朝初年此處生活著九江蠻、廬江蠻、江夏蠻等諸多蠻族,現在發現“樊噲墓”所在的青山鄉,當時稱開化縣(取愚昧人群從此開化之意)。漢高祖死後,呂后執政,後來大臣陳平、周勃發動政變,推翻了呂氏政權,樊噲之妻是呂后的妹妹,樊氏當然受到株連。他推測,也有可能是樊噲的後人避難經過淠水蠻荒之地,見此處適合隱蔽,部分人定居下來建樊噲墓以作紀念。