歷史紀事

東、西寺塔

東、西寺塔武寧(今江蘇徐州)節度使王智興率軍征討李同捷叛亂,治軍殘暴,軍中怨怒。捉生兵馬使石雄勇而愛兵,深得士心。將士密謀驅逐王智興,立石雄為帥。智興得知,借稱石雄立功,奏請授外州刺史。太和三年(八二九)二月六日,朝廷以雄為壁州(今四川通江)刺史。石雄既去武寧,王智興遂殺軍中與石雄有關將士百餘人。四月九日,王智興復上奏,稱石雄搖動軍情,請誅之。文宗知雄無罪,因免死,流放白州(今廣西博白)。此為武宗復用石雄張本。

置相衛節度使

太和三年(八二九)六月十三日,分魏博的相州(今河南安陽)、衛州(今河南汲縣)、澶州(今河南內黃東南)三州置相衛節度使,以魏博節度副使史孝章為節度使。

魏博軍亂易帥

太和三年(八二九)六月十三日,詔以魏博(今河北大名)節度使史憲誠兼侍中,移鎮河中(今山西永濟西);以義成(今河南滑縣)節度使李聽兼魏博節度使。文宗遣中使賜史憲誠旌節,時李聽自貝州(今河北清河西北)回軍館陶(今河北),猶豫未入魏州。史憲誠竭盡魏博庫房財物以為行裝,將士憤怒。廿六日,軍亂,殺憲誠,奉牙內都知兵馬使何進滔為國留後。李聽進至魏州,進滔拒而不納。七月,進滔。出兵襲擊李聽。聽無備而敗,潰不成軍,士卒失亡過半,輜重兵械盡棄。昭義(今山西長治)兵聞訊救援,聽方歸於滑州。時朝廷連年用兵征討李同捷、王庭湊,軍費浩大,饋運不繼,難以再興兵討伐。八月五日,詔以何進滔為魏博節度使,以先前分割相、衛、澶三州歸還魏博。

南詔攻陷成都

表忠寺

表忠寺文化紀事

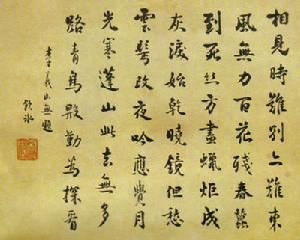

曉鏡但愁雲鬢改,夜吟應覺月光寒

曉鏡但愁雲鬢改,夜吟應覺月光寒太和三年(八二九)十一月十日,敕賜前亳州刺史李繁死。李繁,德宗朝宰相李泌之子,京兆府(今陝西西安)人。貞元(七八五—八0四)中入仕為太常博士,歷河南府士曹參軍,累遷隨州(今湖北)刺史。寶曆二年(八二六),入朝為大理少卿,弘文館學士。出為毫州刺史,發兵誅殺境內劫盜,監察御史舒輿以其濫殺無辜,未請示節度使,涉於擅興之罪,奏請下獄。繁恐其父功業不傳,乞筆紙於獄吏,撰《鄴侯家傳》十卷。已佚。《玉海》、《資治通鑑考異》有徵引。陸輯《說海》所收《鄴侯外傳》乃後世偽撰,非繁原作。

李商隱入天平軍幕府

太和三年(八二九),李商隱得令狐楚賞識,闢為天平(今山東東平西北)節度使巡官,作有《隨師東》等詩。此為李商隱出仕之始。

殷侑善治橫海

橫海(今河北滄州東南)值戰亂之後,屍骨蔽野,田地荒蕪,戶口僅存十分之三、四。太和三年(八二九)八月六日,詔以衛尉卿殷侑為橫海節度使。侑到任後,與士卒同甘共苦,招撫百姓,流散者漸漸復業。時本軍三萬人皆由朝廷度支供給軍需。侑到任一年,租稅自給其半;二年,奏請罷度支供饋,本鎮自給;三年後,戶口增殖,倉廩充盈。

赦王庭湊

成德(今河北正定)節度使王庭湊援助橫海李同捷叛亂,朝廷發兵討伐。太和三年(八二九)四月,李同捷平定,王庭湊因鄰道上奏,微露歸順之意。八月廿五日,詔赦庭湊之罪,復其官爵。

李宗閔拜相

太和三年(八二九)七月廿七日,詔征浙西(今江蘇鎮江)節度使李德裕入朝為兵部侍郎。裴度推薦德裕為宰相,時吏部侍郎李宗閔得宦官之助,八月廿七日,詔以宗閔同平章事。九月十五日,出李德裕為義成(今河南滑縣)節度使。

過世人物

李商隱

李商隱太和三年(八二九),前禮部尚書李益卒。李益,字君虞,隴西姑臧(今甘肅武威)人。大曆四年(七六九)中進士,擅長詩歌,與李賀齊名。為人忌刻薄倖,防閒妻妾甚嚴,世稱“妒痴”《霍小玉傳》中李十郎即益之射影。久不得志,乃北遊河朔,入幽州(今北京)節度使劉濟幕府。元和(八0六—八二0)中,憲宗聞其名,召入朝為秘書少監、集賢殿學士。益負才傲物,眾所不容,諫官彈劾其曾不滿朝政,降為散官。後復起用為秘書監,遷太子賓客、集賢學士判院事,轉右散騎常侍。時有太子庶於李益,以二人同在朝,故世以“文章李益”以別之。太和初,以禮部尚書退休。益工近體歌詩,以寫邊塞詩見長,但缺乏盛唐氣概,而多將士久戍思歸之作。有《李益集》傳世。卒年無考,後多定於太和三年(八二九),年八十五歲。

鄭絪卒

鄭絪。字文明,滎陽(今河南)人。幼好學善文,大曆年間(七六六—七七九)中進士,登博學鴻詞科,授秘書省校書郎。貞元八年(七二九),擢為翰林學士、知制浩。二十一年,德宗卒,絪與學士衛次公駁宦官異議,擁太子即位,是為順宗。王抷、王叔文專權,絪守道中立。順宗病,召絪草詔立太子,絪曰:“立嫡以長。”憲宗即位,拜為宰相。時朝廷伐叛,宰相杜黃裳多所參決,絪默守無功,出為嶺南(今廣東廣州)節度使,在任以廉政稱。元和八年(八一三)入朝為工部尚書,改東都留守。太和二年(八二八)入為御史大夫,以太子太傅致仕。三年(八二九)十一月卒,年七十八歲。

李佑卒

李佑,出身淮西牙將,驍勇善戰。元和十年(八一五),憲宗發兵征討淮西吳元濟,佑率軍拒抗官軍。十二年,被李愬設計生擒。愬免其死罪,並加信用。佑感恩,助愬以奇兵襲蔡州,活捉吳元濟,平定淮西。以功授神武將軍,遷金吾將軍,御史大夫、夏綏(今內蒙白城子)節度使。寶曆元年(八二五),入為右金吾大將軍。遷涇原(今甘肅涇州)節度使,防遏吐蕃。太和二年(八二八),遷檢校戶部尚書、橫海節度使,率軍平定李同捷叛亂。三年(八二九)柏耆擅殺佑部將萬洪,佑大驚,病卒。