基本介紹

所謂“兩少一寬”,即中共中央1984年第5號檔案提出的:“對少數民族的犯罪分子要堅持‘少捕少殺’,在處理上一般要從寬”。對少數民族公民犯罪的“兩少一寬”政策,是《中發〔1984〕第5號檔案》規定的,即:“對少數民族中的犯罪分子要堅持‘少殺少捕’,在處理上一般要從寬。”怎樣理解這項刑事政策呢?我們認為:(1)所謂少捕,是指少數民族犯罪分子所犯之罪的法定刑包括有期徒刑、拘役、管制或者單外附加刑時,根據具體案情如果在可處徒刑也可適用更輕刑罰時,就應當堅持不適用徒刑,因此“少捕”僅指輕罪而言——這是從《刑事訴訟法》第40條關於逮捕人犯條件的規定中引導出來的;(2)所謂少殺,是指少數民族犯罪分子所犯之罪的法定刑罰有死刑,如果不是必須立即執行的堅決適用“死緩”,因此少殺僅指性質和情節特別嚴重的犯罪;(3)所謂從寬,是指在法定刑範圍內和法定刑基礎上處罰從寬,不是寬大無邊;(4)這項政策的要求是少殺少捕和一般從寬,不能理解為不捕不殺,也不是一律從寬。因此,對於那些罪大惡極,頑抗到底,或者罪行雖輕但拒不悔改的少數民族犯罪分子,該捕則捕,該殺則殺,也是這項政策的要求。

學術解釋

兩少一寬"在學術文獻中的解釋

“兩少一寬”的形成及內容所謂“兩少一寬”是指我國對少數民族的犯罪分子所實行的“少殺、少捕,量刑時一般從寬”的刑事政策.簡稱“兩少一寬”政策或“兩少、從寬”政策

民族刑事政策

這是我國的民族刑事政策,民族刑事立法應當將這一政策上升為法律,使之具體化、條文化。“兩少一寬”政策的基本精神是對少數民族的犯罪分子處理從寬。處理從寬包括刑事司法上的從寬和刑事立法上的從寬。在刑事司法上的從寬,包括刑事訴訟程式上從寬,定罪上從寬,量刑上從寬和刑罰執行上從寬。處理從寬包括刑事司法上的從寬和刑事立法上的從寬。在刑事司法上的從寬,包括刑事訴訟程式上從寬,定罪上從寬,量刑上從寬和刑罰執行上從寬。在司法上從寬的面較廣,只要在法律、政策允許的範圍內一般該從寬都要從寬。但處理從寬也不是一律從寬,對於罪行特別嚴重、犯罪情節特別惡劣的少數民族的犯罪分子,就不能從寬處理,相反,應當依法嚴懲。在刑事立法上的從寬,從某種意義上說,是刑事司法上從寬經驗的科學總結。但司法經驗不是立法的唯一法源,法律的內容受制於法律的性質。民族刑事立法的主要特點:一是變通性,即它只能就少數民族不能適用的刑法典部分規範作些非原則性的靈活規定,而不能作原則性的變動;二是補充性,即它只能對不完全切合少數民族的實際情況的某些刑法規範,在刑法典原有規定的基礎上再增加一部分規定,而不能自行制定刑法典;三是民族性,即它規定的是刑法典不便規定的與少數民族政治、經濟、文化特點有關聯的犯罪與刑罰問題,民族色彩濃厚,只適用於少數民族的犯罪分子。由此可見,立法上從寬的面較小,只限於對刑法典的有關部分所作的變通或補充規定的範圍之內。

兩少一寬"

兩少一寬"政策基本精神

在司法上從寬的面較廣,只要在法律、政策允許的範圍內一般該從寬都要從寬。但處理從寬也不是一律從寬,對於罪行特別嚴重、犯罪情節特別惡劣的少數民族的犯罪分子,就不能從寬處理,相反,應當依法嚴懲。在刑事立法上的從寬,從某種意義上說,是刑事司法上從寬經驗的科學總結。

法律的性質

但司法經驗不是立法的唯一法源,法律的內容受制於法律的性質。民族刑事立法的主要特點:

一是變通性,即它只能就少數民族不能適用的刑法典部分規範作些非原則性的靈活規定,而不能作原則性的變動;

二是補充性,即它只能對不完全切合少數民族的實際情況的某些刑法規範,在刑法典原有規定的基礎上再增加一部分規定,而不能自行制定刑法典;

三是民族性,即它規定的是刑法典不便規定的與少數民族政治、經濟、文化特點有關聯的犯罪與刑罰問題,民族色彩濃厚,只適用於少數民族的犯罪分子。

由此可見,立法上從寬的面較小,只限於對刑法典的有關部分所作的變通或補充規定的範圍之內。

靜態存在的民族刑法

現行刑法是一部兼重社會保護與人權保障雙重機能的刑法。靜態存在的民族刑法包括刑法總則關於少數民族之變通規定和刑法分則關於少數民族的若干規定。

兩少一寬

兩少一寬從總則來看,關於刑法之變通規定存在兩處:一是總則規定刑法適用效力範圍上,少數民族屬於法律有特別規定的情形,部分地不適用刑法規定。即第6條第1款規定:“凡在中華人民共和國領域內犯罪的,除法律有特別規定的以外,都適用本法。”這是我國刑法關於刑法空間效力的基本原則。根據本條規定,不論犯罪人是我國公民或外國人,也不論被侵害的是我國利益或外國利益,只要是在我國領域內犯罪的,都適用我國刑法。少數民族地區自然屬於我國領域內,應無例外地適用我國刑法。但是,考慮到少數民族地區的特殊性(民族文化的差異、民族傳統的不同、民族習慣的遵循),通行於全國的刑法部分條款不能適用於民族地區,宜采變通規定。換言之,刑法在效力範圍上要求將民族地區特別刑法視為“有特別法律規定”,優先適用特別法。《刑法》第90條進一步規定,民族自治地方不能全部適用本法規定的,可以由自治區或者省的人民代表大會根據當地民族的政治、經濟、文化的特點和本法規定的基本原則,制定變通或者補充的規定,報請全國人民代表大會常務委員會批准施行。即刑法授權民族自治地方制定符合當地情況的變通或者補充的規定。這一規定主要是考慮到:我國是一個多民族的統一國家,各民族在政治、經濟和文化等各方面的發展很不平衡,歷史傳統、風俗習慣和宗教信仰也很不一致。由此,凸現對少數民族人權之保障。

從分則來看,存在少數民族人權保障的罪群,即罪名體系。中國刑法分則規定專門維護少數民族合法權利與利益的單獨罪刑條款,包括第249條的煽動民族仇恨、民族歧視罪,第250條的出版歧視、侮辱少數民族作品罪,第251條的非法剝奪公民宗教信仰自由罪和侵犯少數民族風俗習慣罪。對於這四種犯罪,理論上可以將其視為一個罪群加以研究。共同客體是少數民族的民主自由權利:煽動民族仇恨、民族歧視罪的客體是少數民族平等權,出版歧視、侮辱少數民族作品罪的客體是少數民族平等權與民族尊嚴,非法剝奪公民宗教信仰自由罪的客體是公民宗教信仰自由權,侵犯少數民族風俗習慣罪的客體是少數民族保持自己風俗習慣的權利。從條文規定的罪狀看,4罪採取的是情節犯的規定方式,即要求“情節惡劣”或“情節嚴重”。考慮到此類犯罪行為危害性並不十分嚴重,刑法將情節一般的行為排除在犯罪圈之外,並規定較為輕緩的刑罰。這四個罪名構成均較為簡單,但它們為少數民族的憲法性權利即基本人權提供了充分而堅實的後盾性保證。

動態運行的民族刑法

動態運行的民族刑法主要關注兩個問題

一是指導民族地區刑事司法的“兩少一寬”刑事政策;

二是補充刑法適用的民族刑事習慣法。

“兩少從寬”刑事政策是針對少數民族中的犯罪分子實行的特殊刑事政策。基本要求是對少數民族犯罪分子應當“少捕少殺”、“在處理上一般要從寬”。這一政策意旨在:對於少數民族中犯罪分子的處理,同罪行和認罪態度最相類似的漢族中犯罪分子的處理相比較,一般要適當從寬,並要堅持少捕少殺。

基於歷史的原因,少數民族地區到目前無論在經濟上還是在教育、文化上,同漢族相比較,仍然存在較大的差距。這種事實上的差異狀態,反映在犯罪產生的條件方面,則是抑制犯罪的“社會化”因素較弱,而誘發犯罪產生的消極因素較強。例如,在一些少數民族中,反映群婚制殘餘的落後婚姻形態的原始方式往往導致流氓、強姦、重婚犯罪產生。對於少數民族中的犯罪分子實行“兩少從寬”的政策,就是對少數民族中的犯罪分子從實際情況出發給予變通處理。

關於“處理從寬”,是定罪從寬還是量刑從寬,是實體從寬還是程式從寬,是立法從寬還是司法從寬,存在不同的認識。我認為,“從寬”是一個綜合性的政策要求,既包括定罪從寬,也包括量刑從寬;既涵蓋實體從寬,也涵蓋程式從寬;既要求立法從寬,也要求司法從寬。從寬是一個政策性的情節。理論界有學者建議通過刑事政策的形式對之加以規定,這是值得進一步研究的。兩少一寬不是絕對從寬,也非無限制從寬。它存在一定的適用條件或者說適用範圍。必須從危害行為的起因上把握行為與其民族特點有無直接聯繫,比如因科學文化知識貧乏而導致、因遺留下來的山林糾紛導致,與宗教信仰相關聯、與少數民族落後的生產方式相關聯。究竟“兩少一寬”政策在什麼地區對哪些少數民族犯罪人適用,我認為,該政策的適用應以民族自治地方為主,其他地方少數民族公民的特殊問題也可適用,對散居少數民族是否適用要具體分析。

回顧“兩少一寬”刑事政策出台及適用20年,其制定從少數民族的文化差異出發,其實施針對少數民族的特點適用,其發展自然需要因應民族關係之發展。如何發展與完善這一政策,推進政策理念的成熟和實踐中的執行,一要積極引導,逐步向統一執法過渡,即既要承認少數民族在文明程度上的差別,採取有區別的政策;也要在具體工作中採取積極引導的辦法,以逐步向統一執法過渡。二要將多年的刑事司法經驗及“兩少一寬”刑事政策納入變通立法。刑事立法是刑事司法經驗的總結。將多年的刑事司法經驗及“兩少一寬”刑事政策納入變通立法,是我們一貫的經驗。“兩少一寬”刑事政策的規範化與制度化是一個必然的趨勢。民族自治地方立法機關應當及時將刑事司法經驗及“兩少一寬”刑事政策上升為法律,為少數民族地區適用刑法提供指導。

民族刑事習慣法

少數民族擁有豐富的習慣法資源。少數民族習慣法是民族的“活的法”,是一種普遍的存在。民族刑事習慣法是各民族在自身歷史發展過程中,基於獨特的政治、經濟、文化特徵積澱而成的,是一個民族原生的刑法文化的規範基礎。它對於國家刑事法在少數民族地區的適用具有補充作用。一個民族的刑法文化無論在多么強大的外力的推動下,都會被原生刑法文化打下深深的烙印。民族刑事習慣法作為原生刑法的一種相對穩定而活躍的重要載體,是一種“準法律規範”。在長期的歷史發展過程中,民族刑事習慣法已經形成一定的犯罪種類體系,包括:侵犯財產罪、侵犯人身權利罪、危害集體安全罪、危害集體內部秩序罪等。民族習慣法針對嚴重程度不同的危害行為發展了不同的刑罰,包括罰款、逐除、囚禁、肉刑、抄家、死刑等。

針對民族刑事習慣法存在的質疑。罪刑法定原則“排斥”習慣法,認為習慣法不是刑事法的淵源,禁止援引習慣法。但是,民族地區的習慣法作為刑事法的重要補充,發揮著裁判、調整、規範、教育等重要功能,應當傳承創新而非廢止。即使在今天,仍存在賠命價、賠血價等制度。比如,某些少數民族公民相互毆鬥導致死傷的,如果沒有通過雙方“長老”的協調並約定毆傷的損害賠償,即使經過刑法介入定罪量刑,不能平息爭議,仍會引起連續的“報復性”毆打。近年來在很多民族地區,已經以鄉規民約的形式在一定意義上恢復了習慣法。同時也應當承認,民族刑事習慣法存在消極的因素,比如血親復仇、神判等做法。從價值判斷上講,民族刑事習慣法只要不與國家的法律相矛盾,便應該繼承和發展。在繼承和創新民族刑事習慣法中,必須堅持:

(1)以科學、理智的態度尊重民族刑事習慣法;

(2)以現代化的行為準則檢驗民族刑事習慣法;

(3)以國家法律引導民族刑事習慣法的演變和發展。 動態中的民族刑法關注“兩少一寬”刑事政策,關注民族刑事習慣法。其出發點都是尊重少數民族的文化差異,保障少數民族的人權。

如何構建民族刑法

民族法是調整民族關係、處理民族問題的法律規範的總和,是中國特色社會主義法律體系中的獨立的部門法。民族刑法是刑法與民族法相交叉形成的子集,即以調整民族關係為對象,具有調整民族關係機能的含有刑事法律內容的法律。構建民族刑法,需要從理念、原則、制度上同時進行。

民族刑法理念上,重在強調刑法的民族性。民族刑法應當具有地域特色、民族特色,這為憲法所規定,具有合憲性。相對於普遍適用的廣義刑法而言,民族地區因民族特色形成的是特別刑法。其形式如何,在以民族為單位還是以地域為單位上存在爭議。究竟是一個少數民族制定一部特別刑法還是一個民族地區制定一部特別刑法?在考量這些問題時必須立足於目前的行政建制和司法體制,而不能脫離實際地空談,一個民族制定一個特別刑法的構想不符合我國民族大雜居小聚居的特點,司法實踐中也難具操作性,而一個民族地區制定一個特別刑法則比較妥當。

民族刑法原則上,同樣遵循罪刑法定原則、罪刑均衡原則、罪刑平等原則。但特別刑法的基本精神是考慮民族地區與少數民族的特殊性予以從寬,這種從寬的刑事責任是否違反罪刑平等原則?需要將罪刑平等與刑罰個別化相結合,行為人刑事責任的考察應當根據行為社會危害性與行為人的人身危險性。“社會危害性是一個歷史的範疇。在時間、地點、條件發生變化之後,原來有社會危害性的行為可能變成沒有社會危害性,原來沒有社會危害性的行為可能變成有社會危害性”。從社會危害性和人身危險性來看,因民族習慣文化等差異實施的“犯罪行為”在當時當地並不具有社會危害性或社會危害性有所減弱,且實施刑罰沒有效果,應當尊重民族習慣和民族傳統而不予以處罰。如果對少數民族公民適用刑法上完全搞“一刀切”,會傷害少數民族感情,遭到少數民族抵制,從而“使懲罰毫無效果,因為它消滅了作為法的結果的懲罰” 。例如,對流行“搶婚制”地區的搶婚等,不能入罪;又如,某些民族的習俗是若婚後多年無子女或無兒子,丈夫可以納妾形成“一夫多妻”現象,即構成刑法的重婚罪,對這種情況需要作“出罪”處理。因此,民族刑法應當增加刑事責任從寬作為重要原則,這具有刑事立法、刑事政策、刑法理論和刑事司法實踐等多方面的根據。

民族刑法制度上,刑法變通規定的制定必須提上日程。儘管憲法、立法法和各部門法都規定民族自治地方可因民族特色制定自治條例、單行條例,但是至今為止,五個自治區的自治條例仍未出台,散居少數民族法仍在制定之中。民族地方的變通規定集中在民事法上,尤其是婚姻法方面。關於各民族自治地方之刑事變通規定到今天仍應付闕如。對於何種犯罪宜在何地作何種變通規定,需要根據民族特色具體分析,必須強調對各民族地方民情民俗進行詳盡的實證調查分析之後進行。具體變通內容應當充分考慮少數民族的風俗習慣、傳統觀念、文明程度、宗教信仰、封建迷信等因素。

著名社會學家費孝通先生曾經指出:我國自古以來是一個多民族的統一國家,並形象地概括為“中華民族多元一體格局” 。統一的多民族國家是我們研究民族問題,探討民族政策的歷史背景。民族區域自治是我國解決國內民族問題的基本政策和國家基本政治制度。⑿ 這是我們研究民族刑法以及少數民族人權保障的基本背景。2004(甲申)年9月在北京舉行的“2004文化高峰論壇”上,許嘉璐、季羨林、任繼愈、楊振寧、王蒙等70餘位文化界人士聯名發表“甲申文化宣言”,明確提出:文明多樣性是人類文化存有的基本形態,文化多元化對於全球範圍的人文生態,猶如生物多樣性對於維持物種平衡那樣必不可少;主張:每個國家、民族都有權利和義務保存和發展自己的傳統文化;都有權利自主選擇接受、不完全接受或在某些具體領域完全不接受外來文化因素;同時也有權對人類共同面臨的文化問題發表自己的意見。宣言雖針對全球化而發,但是對於建立民族刑法與少數民族人權保障之間的連線卻不無意義。

特殊性

少數民族中犯罪的幾個特殊性

(一)強姦罪

強姦婦女是一種侵害婦女人身權益的犯罪行為, 歷來屬於打擊重點, 但在藏、蒙、土3個少數民族中, 由於長期歷史形成的習俗的影響, 婚前性行為比較隨便。除了通姦的行為

兩少一寬

兩少一寬較多外, 違背或基本違背婦女意志而與之發生性關係的也時有發生。對此, 如果按強姦罪依法從重判處, 往往得不到社會的同情, 而且被害婦女還要受到一些人的歧視或嘲諷, 不僅不好嫁人, 有的甚至被迫流落他鄉。如海南藏族自治州貴南縣牧民肖布加(藏族)強姦案, 被告肖布加被判處有期徒刑3年。當地民眾反映說“ 按民族習慣, 肖不應捕判。” 被害人之父反而到被告家賠禮道歉。又如互助土族自治縣有4名土族罪犯輪姦1名土族婦女, 致使該婦女回家後臥病6天, 身心受到摧殘。如此嚴重的強姦犯罪, 科以重刑是罪有應得, 但主犯被判處死刑, 其餘3犯被分別判處死緩和15年有期徒刑後, 在土族民眾中卻引起強烈反映。不少人認為“不應該”, 責罵被害婦女是“不知羞的東西, 把人家害下了”。致使這個被害婦女害怕報復, 整日不敢出門。再如1983年“嚴打”期間, 玉樹藏族自怡州3名藏族罪犯將一名藏族婦女用汽車挾持到野外輪姦, 被害人告發後, 法院依法判處3犯有期徒刑9年、8年、7年。已屬從輕處罰, 但當地不少民眾仍罵被害婦女是“害人精”, 致使這個婦女長期嫁不了人。

(二)姦淫幼女罪解放前, 青海的藏、土族中普遍存在著“做女人禮”、“戴天頭”、“拜經旗桿”, 蒙古族中存在著“拜栓馬樁”等一些落後的習俗。一般是女孩子長到13、15、17歲時, 由父母或親友舉行一種儀式。如藏族於農藏曆臘月三十晚上, 由父母將女兒頭七的髮辮改變為成年女子的式樣並舉行隆重儀式, 表示祝賀, 這就是“戴天頭”。儀式舉行之後, 即表明該女子已成為成年女子。在海西蒙古族、藏族自治州的一些地區, 女孩子有了非婚生子女, 父母很高興, 求親的人家也願意登門求親。藏、蒙古族婦女中有些人直到老年都沒有正式結婚, 但卻子女滿堂。解放後這種落後習俗雖已基本改變, 並逐漸趨於消失, 但其影響仍然很深。所以在這些少數民族民眾中,男青年姦淫13、4歲未成年女孩,許多人就不認為是犯罪, 甚至也不會受到輿論的譴責。只有中、老年人強姦少女才被認為是不合情理的事, 但一般也不訴至司法機關。對這類姦淫不滿14周歲幼女的案件,若以姦淫幼女罪論處, 民眾和受害者父母多為不滿, 社會效果也不好。如海西州格爾木市烏圖美仁鄉牧民額爾德尼(蒙古族)等9人,自1981年5月至1983年9月,先後多次姦淫一個年僅12歲的幼女。案發後, 被害者及其親屬均不告發。海南藏族自治州同德縣牧民拉白(藏族)於1981年9月29日遇見一時年13歲半在草灘上找牛的女孩, 即乘機將少女強姦。被告拉白被判拘役6個月, 量刑顯屬畸輕, 且刑法第139條無判拘役的規定, 經檢察院抗訴, 法院改判3年。許多民眾則說“把拉白捕判, 將這個人冤枉了, 如果抓個丫頭耍一耍, 就要判刑,在草灘上這樣的人太多了。”

(三)流氓罪在藏、蒙、土族中, 一男與多女、一女與多男發生兩性關係的不為鮮見。土族男女除結髮夫妻外, 一般還找“奈闊日(即情人)”, 並以“奈闊日”多為榮。這種情形不經過相當長時間的教育, 是難以改變的。若按1984年最高人民法院、最高人民檢察院《關於當前辦理流氓案件中具體套用法律的若干間題的解答》中的規定, 認定為流氓罪, 並繩之以法, 在上述民族聚居地區就不會產生好的社會效果。

(四)重婚罪

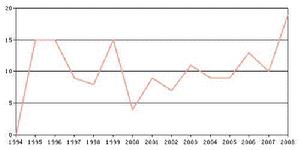

刑法規定有配偶而重婚的, 或者明知他人有配偶與之結婚的, 均構成重婚罪。應追究被告人的刑事責任。但此規定在我省少數民族地區難以嚴格執行。解放前,在藏、土、回族中, 婚姻雖以一夫一妻制為主, 但重婚納妾, 或一夫多妻、一妻多夫的情況也有一定的數量。解放後, 這種現象雖有所減少, 但或明或暗, 公開半公開的重婚案件時有發生。在少數民族的婚姻間題上, 受宗教影響很大, 教規就是他們婚姻家庭生活的準則。伊斯蘭教的《古蘭經》經文就規定“你們可以擇娶你們愛悅的女人, 各娶二妻、三妻、四妻。”所以在回族、撒拉族中, 至今有一些人仍然納妾。1985年西寧市城東區就發現回民中娶“二奶奶”的有30餘人。大通縣的一個村, 只有20多戶。其中就有5戶的戶主納妾。近幾年來, 重婚現象還有增加趨勢。據對四個法院審理重婚案件的統計,1981年比1980年上升37.5%,1982年比1981年上升47.1%,1983年比1982年上升52%。在重婚案件中, 回族民眾的重婚案件尤為突出。1983年下半年至1986年9月, 我省各級檢察機關共受理重婚案件36起, 其中回族民眾的重婚案件就18起, 占50%。重婚者多系阿訇、專業戶、包工頭中生活富裕的人。有因喜新厭舊或追求享樂而重婚的, 也有為傳宗接代而重婚的。重婚的原因比較複雜, 特別是涉及到政策和法律的界限間題, 給我們查處案件帶來一定的困難, 如海東地區平安縣小峽鄉王家莊村馬成虎(回族)與原妻結婚多年,生有3個孩子。1985年5月馬在西寧搞副業時, 結識1女青年宋桂蘭, 雙方勾搭成奸,在西寧租賃了1間房屋, 同居生活。同年11月, 馬將該女帶回家中, 由其父念了“尼卡咳”經(回族結婚的一種宗教儀式),不領結婚證, 即正式結為夫妻, 並與前妻同居一室至今, 宋已生1女孩。此案按刑法180條規定,無疑對馬應追究刑事責任, 但馬一旦服刑,兩個婦女及雙方的孩子生活無依靠, 而且宋與馬成婚, 事先未徵得宋的父母親的同意,現在朱的父母兄弟均不認她, 更不接其回娘家居住。類似情況在回族聚居的地區不少, 特別是厲史遺留的重婚, 有的時間長達20多年, 目前尚無法徹底解決。純牧業地區的藏族中, 一夫多妻、一妻多夫、兄弟共妻、姐妹共夫的情況也時有出現。

(五)殺人與傷害罪由於生產生活的需要, 藏族有攜槍帶刀的習慣, 成年男子酷愛好馬好槍,不論其外出放牧或做其他的事情, 身邊一般是離不開刀槍的。若遇到與人爭執, 或發生糾紛等,往往拔刀持槍相鬥,致傷致殘致死案件時有發生。對這類案件, 司法機關做了處理後, 在藏、土等民族中還習慣沿襲舊制,用賠“命價”、賠“血價”的辦法私下處理。賠“ 命價”或賠“血價”一般都以牛、羊、馬或金銀首飾等貴重物品折算, 少則數千元, 多則萬餘元。果洛藏族自治州甘德縣崗龍鄉牧民俄吾因故意殺人被判有期徒刑9年, 但“ 命價”仍賠了7,000餘元。這種沿襲舊制索要“命價”的做法, 在某些地區還很盛行。只要被告人賠了“命價”, 被害人親屬以及許多民眾就要求政府不要捕辦。1982年9月, 海南藏族自治州貴德縣牧民才夫旦(藏族), 因姦情殺死一16歲女孩, 被告人家長先後送給被害人家馬、牛、羊及現金價值5,000餘元。被害人親屬和民眾20餘人就分別寫信要求釋放被告才夫旦。甚至出現封建千戶後裔和寺院活佛公開出面進行調解的情況。1981年,海南州貴南縣牧民巷先加故意傷害一案, 被害人被打傷80多天后死亡。案發後, 原千戶之子和寺院活佛出面調解,一是被告人全家搬離原公社住地,二是給被害人賠償“命價”馬1匹、牛8頭、羊15隻、人民幣500元,三是拿出2,500元買經卷送寺院。他們調解後,認為政法機關不必再捕判。被告被捕後, 他們即帶領民眾多人到政法機關,要求不要追究被告人的刑事責任。在我省少數民族地區, 為爭草原、山林等經常發生民眾性的糾紛, 而且往往釀成大規模的械鬥,傷亡慘重。這種糾紛,有與毗鄰省之間的, 也有省內各州縣之間的, 牽涉面廣, 涉及人多, 原因也很複雜。近幾年, 隨著牲畜折價歸戶等一系列經濟體制改革政策的落實,草原、山林等糾紛有增多的趨勢。如我省黃南藏族自治州與甘肅省甘南藏族自治州的草原糾紛,1952年已調處解決, 但從1979年到1980年, 又發生械鬥流血事件8起, 雙方死亡20餘人, 傷殘100餘人, 對因這類糾紛而造成的致人傷亡案件, 牧民民眾仍習慣採用賠“命價”、賠“血價”的辦法處理。

制度點評

所謂“兩少一寬”,即中共中央1984年第5號檔案提出的:“對少數民族的犯罪分子要堅持‘少捕少殺’,在處理上一般要從寬”。這是我國的民族刑事政策,民族刑事立法應當將這一政策上升為法律,使之具體化、條文化。“兩少一寬”政策的基本精神是對少數民族的犯罪分子處理從寬。處理從寬包括刑事司法上的從寬和刑事立法上的從寬。在刑事司法上的從寬,包括刑事訴訟程式上從寬,定罪上從寬,量刑上從寬和刑罰執行上從寬。在司法上從寬的面較廣,只要在法律、政策允許的範圍內一般該從寬都要從寬。但處理從寬也不是一律從寬,對於罪行特別嚴重、犯罪情節特別惡劣的少數民族的犯罪分子,就不能從寬處理,相反,應當依法嚴懲。在刑事立法上的從寬,從某種意義上說,是刑事司法上從寬經驗的科學總結。但司法經驗不是立法的唯一法源,法律的內容受制於法律的性質。民族刑事立法的主要特點:一是變通性,即它只能就少數民族不能適用的刑法典部分規範作些非原則性的靈活規定,而不能作原則性的變動;二是補充性,即它只能對不完全切合少數民族的實際情況的某些刑法規範,在刑法典原有規定的基礎上再增加一部分規定,而不能自行制定刑法典;三是民族性,即它規定的是刑法典不便規定的與少數民族政治、經濟、文化特點有關聯的犯罪與刑罰問題,民族色彩濃厚,只適用於少數民族的犯罪分子。由此可見,立法上從寬的面較小,只限於對刑法典的有關部分所作的變通或補充規定的範圍之內。

這項政策,第一從制度上為少數民族的犯罪分子獲得優惠提供了法律依據。按照“兩少一寬”政策的基本精神,從寬包括司法上的從寬和立法上的從寬。包括刑事訴訟程式上從寬,定罪上從寬,量刑上從寬和刑罰執行上從寬。對於"少數民族的犯罪分子"來說,這無疑是優惠,甚至成了免死金牌。第二從執行上為少數民族的犯罪分子應當“少捕少殺”、“在處理上一般要從寬”。按照“兩少一寬”政策的基本精神,對於少數民族中犯罪分子的處理,同罪行和認罪態度最相類似的漢族中犯罪分子的處理相比較,一般要適當從寬,並要堅持少捕少殺。

“兩少一寬”刑事政策出台及適用20年,對漢族來說毋庸置疑是不公平的,為了顧全大局,可以在社會福利、教育、醫療上對少數民族給予照顧、支持是應該的。但是在刑法上也分三六九等,這種“中國特色”的刑事政策是否違反法律最核心的公平原則?法律面前人人平等的憲法精神又如何解釋?漢族作為一個主體民族,不能和其它民族在法律上處於平等地位,對我們夢想的“中華民族”是無益的,同樣律法的寬大也不利於少數民族移風易俗。