元趙孟頫行書高峰禪師行狀

名稱

元趙孟頫行書高峰禪師行狀

元趙孟頫行書高峰禪師行狀高峰禪師行狀 、高峰和尚行狀

【類別】中國書法

【年代】元代

【作者】趙孟頫

簡介

縱25.3厘米,橫717.5厘米。

正如宋朝的滅亡不能由趙孟頫負責一樣,如果我們撇開先入為主的觀念,客觀地審視趙孟頫,就會發現:趙體何嘗軟媚?何嘗無骨?趙書又何嘗是奴書?簡直是筆力堅實、秀勁挺拔,而且是姿態優美、精妙絕倫!

這件作品通幅縱25.3厘米,橫717.5厘米,創作年代不詳,但根據作品的風格推斷,應屬於趙孟頫中晚年的作品,也可以說是趙孟頫的一件精品。此卷現藏於故宮博物院。

作品共239行,約三千字,雖屬長篇巨製,但卻是前後一致,如同一氣呵成,讓人不得不嘆服趙孟頫的功力之深、藝術之精。

元趙孟頫行書高峰禪師行狀

元趙孟頫行書高峰禪師行狀當代書壇巨擘啟功先生評價

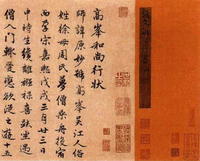

當代書壇巨擘啟功先生曾經說過:“書法以用筆為上,然結字亦須用心。”一句話可謂道盡書法真諦。書法之妙,首在用筆。用筆的關鍵是在於筆畫的堅實與婉轉的統一。僅有堅實而乏婉轉則容易出現死滯之病,僅有婉轉而乏堅實則容易出現浮滑之弊。而趙孟頫卻將兩者完美地結合在了一起,使得這件作品于堅實中而多婉轉之姿,行筆沉穩中而有靈動之趣。在結體方面,趙孟頫堪稱高手。此卷結體可謂平正中寓險峻,方整中含縱逸。如作品的題目“高峰和尚行狀”六字,“高”字結體平正,其勢內斂,“峰”字則下筆工穩,其勢外張,靠一撇一捺調和了“高”字的回收之勢;“和”字下筆多用側鋒,行筆乾脆利落,“禾”字偏旁似有不穩之虞,但右邊“口”字偏旁的重筆落下則穩住了重心;“尚”字筆畫多集中在左側,有侷促之感,但右邊橫折彎鉤的大膽右移為左側開闢了廣闊的空間,同時,彎鉤向左上方的取勢又呼應了重心,如行星繞軌道而行,動作雖大而不偏離重心;“行”字下筆重拙,成左右相倚之勢,在運動中實現平衡;“狀”字左側筆畫收攏,右側“犬”字的一撇一捺則處理得恰到好處:撇與左側相呼應,捺筆則向外伸展,左收右放,趣味盎然。

元趙孟頫行書高峰禪師行狀

元趙孟頫行書高峰禪師行狀作品內文書法用筆結體要隨意富有變化

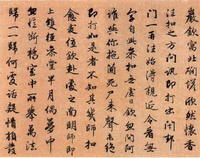

與題目相比,作品內文書法在嚴守法度的前提下,用筆、結體要隨意、富有變化得多,表現為:下筆或輕靈如“高峰”、“戊戌”,或圓渾如“號”、“夢”、“宿”、“才”、“僧”等;結體或平正如“原”、“江”、“俗”、“乘”、“襁褓”等,或險峻如“遇”、“游”、“出”等;精神或外張如“人”、“愛”、“投”等,或內斂如“徐”、“孕”、“宋”、“之”等。

這件作品雖沒有界格,但作者卻對章法做了非常好的處理。特別是在第七行之後,用筆更為灑脫,變化也更為自然,下筆的輕重、行筆的疾速、上下左右之間的呼應、映帶表現得淋漓盡致,堪稱行雲流水、清風朗月,給人以美不勝收的藝術享受.

高峰禪師行狀

趙孟頫的這件《高峰禪師行狀》在明嘉靖年間曾藏於韓世能、逢禧父子手中,清末歸入蔡世松、宮爾鐸之手,後歸徐宗浩。《東圖玄觀》對此卷有著錄。

趙孟頫簡介

趙孟頫(1254—1322),字子昂,號松雪道人,是元代最著名的書畫家。元楊載在《翰林學士趙公狀》中稱:“公性善書,專以古人為法。篆則法《石鼓》、《詛楚》;隸則法梁鵠、鍾繇;行草則法逸少、獻之,不雜以近體。”元虞集《道園學古錄》云:“書法甚難,有得於天資,有得於學力。天資高而學力到,未有不精奧而神化者也。趙松雪書,筆既流利,學亦淵深,觀其書,得心應手,會意成文。楷法深得《洛神賦》而攬其標;行書詣《聖教序》而入其室;至於草書,飽《十七帖》而變其形,可謂書之兼學力天資,精奧神化而不可及矣。”可見,趙孟頫的書法在當時就獲得了很高的評價。他不僅功力深厚,諸體兼善,而且能落筆如風雨,一天寫一萬字,真可謂前無古人,後無來者。