信息

物質文化遺產

倉頡廟

倉頡廟全國重點文物保護單位

古建築

陝西省

倉頡墓與廟V-416

簡介

倉頡墓位於河南省虞城縣固堆坡村,始建於漢代。現存有康熙九年重修大殿一座,為三門出廈,明柱木雕裝飾,

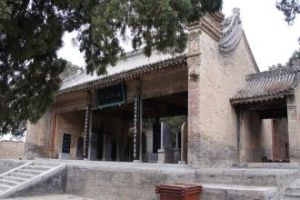

倉頡廟

倉頡廟座梁嵌檁,八磚扣頂。殿內塑有倉頡高大坐像,孔子拜坐身前。明柱上書“天下文章祖,古今翰墨師”,殿兩端各設配房。它是國家重點文物保護單位。該景區占地100畝,共規劃有6個主功能區:伊尹祠、伊尹博物館、伊尹墓園、花戲樓、民間藝術學校、烹飪醫藥學校。現對外開放的有伊尹祠、伊尹墓園、花戲樓3個景區。倉頡廟北屏黃龍山,南臨洛河水,占地17畝,廟的創建年代詳,據《倉頡廟碑》記載,在東漢延熹五年(公元162年)已頗具規模,至今已有1800多年的歷史。現存為一組以元、明、清風格為主的建築,坐北向南,四周土牆環圍。整組建築自南向北在中軸線上依次分別為照壁、山門、前殿、報廳、中殿、寢殿、墓冢。在主體建築的兩側又分布著東、西戲樓、鐘鼓樓、東西廂房等。廟內現存古碑18通,其中的《倉頡廟碑》、《廣武將軍碑》、《時大宋蒼公碑》等更是中國書法史上的珍貴實物。《倉頡廟碑》為漢代名碑,1975年遷置西安碑林。《廣武將軍碑》為前秦建元四年(公元368年)所立,碑文書法流暢,高渾飄逸,被譽為“絕品”,極為罕見。於佑任在1933年看到碑拓,驚喜異常,寫下“千年出土光騰射,老見異物眼復明”的詩句,並題寫“文化之祖”四字,刻成大匾,懸掛於倉頡廟中。

倉頡廟建築

倉頡廟內建築,沿中軸線由南至北依次為照壁、山門、東西戲樓、前殿、鐘鼓樓、報廳、正殿、後殿及東西廂房,

倉頡墓

倉頡墓總計70間。緊貼後殿為倉頡墓冢和墓園。廟內現存建築年代多為元、明、清三朝代,其裝飾華麗,地方色彩濃厚。倉頡廟內歷代碑石眾多,雖經戰亂多有散失,現保存的仍有十八通,陣列於前殿之內。其中倉聖鳥跡書碑,至今字、碑均保存完好。石碑年代從東漢起,歷魏、五胡十六國、唐、宋、元、明、清至民國。

歷史

早期的有東漢延熹五年《倉頡廟碑》、是金石學上的珍品,五胡十六國時的《廣武將軍碑》、唐《倉公碑》、

倉頡廟

倉頡廟宋代《大宋倉公碑》等。近代有於右於仁先生、陶峙岳將軍、朱慶瀾將軍題寫的匾額、對聯等留存於廟內殿堂之上。解放戰爭時期,西北人民野戰軍司令部在此整訓幹部。彭德懷、賀龍曾親瞻廟容並嚴令保護,題寫“保護文物古蹟,任何人不得隨意破壞”的命令。廟院內古柏參天、鬱鬱蔥蔥,生長茂盛,東漢延熹五年之“倉頡廟碑”即載當時“廟內古柏鬱鬱蔥蔥”。總計有古柏46株,古槐10餘株,枝葉覆蓋交通,虬枝盤旋,各具姿態,因各得其名,曰:“二龍戲珠”、“丹鳳朝陽”、“奎星點元”、“青龍戲柏”、“獸龍戲牡丹”、“獅子”、“寶蓮燈”、“龍爪柏”、“柏抱槐”等。“奎星點元”為漢前古柏,高達17米,樹圍7.25米。冢上一柏,枝桿四出輪流榮枯,稱之為“轉枝柏”,譽為奇觀。廟內西南隅一古柏,中空生槐,槐長柏壁,抱槐生長,名“柏抱槐”。兩樹枝粗中茂,堪稱廟內一景。廟院內古柏,整體樹齡年代久遠,樹形奇異,與陝西黃陵、曲阜孔廟並稱為中國三大古廟柏樹群。

倉頡廟在文革時期曾經為一個獸醫學校的地址,文革中隨著劉少奇被打到,第一批學員還未畢業學校就已經關門,斷送了那批人的前途。

白水倉頡廟歷史悠久

根據當地史料記載,早在東漢延熹年間已有“建廟之舉”並形成一定規模。所以,白水倉頡廟有文字可考的廟史已有1800餘年,無文字記載的歷史,則可上溯至黃帝時代。白水倉頡廟占地17畝,基本形狀為長方形。廟牆內南北長140餘米,東西寬約48米。倉頡廟內建築,沿中軸線由南至北依次為照壁、山門、東西戲樓、前殿、鐘鼓樓、正殿、後殿及東西廂房,總計70間。緊貼後殿為倉頡墓冢和墓園。廟內的建築,多為元、明、清三朝代時所建。

解放戰爭時期,西北野戰軍司令部曾在此整訓。彭德懷親筆嚴令將士保護文物,現仍存有彭德懷手書的“保護文物古蹟,任何人不得隨意破壞”的命令。 據說,史官鄉地名的來歷,正是從倉頡曾任黃帝的史官這個傳說中流傳下來的。2001年6月,白水縣的倉頡廟被國務院批准為國家級文物保護單位。白水倉頡廟地處黃龍山脈南麓,地勢南低北高,屬較為平緩的塬坡地。據當地人傳說,倉頡廟西南方向約20公里有個揚武村,是倉頡的出生地。

最令人稱奇的是白水倉頡廟內的古柏。古柏鬱鬱蔥蔥,生長茂盛,東漢延熹五年之“倉頡廟碑”即載當時“廟內古柏鬱鬱蔥蔥”。廟內共有古柏46棵,皆年代久遠,最年幼的,距今也有2800多年的歷史。其中被命名為“奎星點元”的古柏,高達17米,樹圍7.25米,經測樹齡,竟然有5000多年。當地人稱此樹為“倉頡手植柏”。白水倉頡廟內的古柏,與陝西黃陵、曲阜孔廟的古柏並稱為中國三大古廟柏樹群。

白水倉頡廟配有專門的講解員,目前已經成為一個小有名氣的景區。

相比於白水倉頡廟,位於虞城縣古王集鄉的倉頡墓,就顯得簡陋了許多。白水倉頡廟內有數千年的古柏,而虞城倉頡墓則有移栽到其他地方就會失去特性的倉頡菊。白水倉頡廟有本地的地方志記載,而《虞城縣誌》對倉頡葬於虞城也有詳細記載。有時候,兩地爭一位歷史名人並不是壞事,它可以通過爭論,更廣泛地提高歷史名人的影響力,並在社會上形成尊崇歷史名人、了解歷史名人的文化氛圍。