信宜石印

“石印飛瀑”是“信宜新八景”之一,坐落在廣東信宜市平塘鎮林垌村與平塘村交界處,為東經111°46′~110°30′,北緯22°21′~22°32′之間。距信宜市區97公里,景區面積4平方公里。

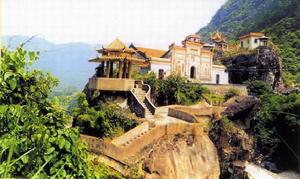

石印概貌

石印風景區為一道峽谷,發源於馬安山的溪河由西向東流來,匯合茅垌、羅排等10多條幹流入林垌村,在村口兩山緊收,兩岸陡斜如削,中寬約30多米河澗,有一個形似印璽的大石立在河中,大石高約23米,石面長36米,寬21米,面積約765平方米。石上建有一座寺廟,高7米,占地面積270平方米。坐西北向東南,土木結構,二進格局,前座為門樓,后座為拜堂,分三廂供奉神像,廟門為三山門,巧設四假柱兩虛門。

古廟大門聯:石鎮波心,文握靈符歸靜穆;印浮水面,武昭法象寓威嚴。廟兩側虛設兩個小門,左側門對聯:無極已高恩遠照,重門雖設日常關。右側門對聯:神存縹緲雲封徑,德駐穹窿晝掩門。

寺廟始建於清朝乾隆五十七年(公元I792年),為林垌村張大成公捐建,內設北帝菩薩,初名“大成祖廟”,到清鹹豐六年(公元1864年)又重新修繕,則以大石名改稱為“石印祖廟”。 至今保存完好。

上寺廟只有一條唯一的小石徑,徑中有一個小石門,可並排走過兩個人,入了石門,是一疊蜿蜒的石階,拾級而上。小徑中對面有一個50多米高的大石,中段一部分與廟下大石接連,兩石間下面是一個深潭,叫做“響水潭”,水流滾滾,湍急咆哮。河水從石底暗洞中流過,潭中大量水花飛濺,發出“隆隆”響聲。水漲時,響聲更大,有如陣陣沉雷,經久不息。四周是峭壁深澗,野草雜樹叢生,下有長年清澈的清水缸(潭)和長年渾濁的渾水缸(潭),還有隻聞響聲而不見流水的暗潭(地下河),有見流水入而不只把水出的水桶潭。旁邊還有一線天、仙女石、銅鼓石、鯉魚石、筍石、豬斗湖、鍋蓋潭、石屋等奇景。

河水從廟底印石下暗河流過,廟背後石如刀削,數十米下是一個深潭,潭邊石壁陡峭,長滿小草、雜樹、青藤。潭後是一斷斜崖,河水跌崖而下,形成一級級瀑布,飛花噴玉,滿空煙雨。如遇山洪瀑發,瀑布又大又猛,風景壯觀。在瀑布落盡處有個叫“祭公潭”,水中有“品”字形大粗石,有“樵公打柴山上,漁翁垂釣岸邊”之說。

石印兩岸是高聳的山峰,左邊是獅子山,龍脈從北南村直奔而來,昂首拔起一座山峰,巍峨挺立,像一隻威風凜凜的雄獅。右邊是象山,身軀圓敦厚實,一條山脈直伸下平塘河,像一把象鼻子喝水,妙趣橫生。

石印峽谷過去只有一條小路通過,六十年代初開通公路,七十年代在石印廟側築陂引水到平塘墟興建石印電站。1993年,平塘鎮政府治所由平塘墟搬遷林垌村,同時,投資興建石印風景旅遊區,創辦了集商業、旅遊、服務業於一體的石印經濟開發帶。在古廟側石澗上建起涼亭、賓館、酒店、泳池等設施,使旅遊景點得以進一步完善。

石印傳說

印石的傳說

古時候,有個放羊老阿公,人們叫他做羊公,他天天放羊上山。當時平塘山坑垌下到處都是石頭,耕種十分不便,老百姓怨聲載道,羊公聽多了,心裡十分難過,決心搬掉這些石頭。可是,這么多石頭,憑自己一雙手怎能搬掉呢?一天,羊公放牧上山,他躺在一株烏欖樹下歇息,朦朧間他做了個夢,夢見一位大仙,羊公便將情況—一稟報,並道出自己的決心,幾經懇求,感動了大仙。大仙叫他到三叉須去找一位騎白馬的大仙,助一臂之力。後來羊公把羊賣掉,得來盤纏,便上山去尋白馬大仙,找呀找,涉過六六三十六條河,爬過七七四十九座山,找了八八六十四天。走得他精疲力竭,終於去到大灣村的三叉頂,找到白馬大仙。

白馬大仙見羊公有助民之心,便把一條馬鞭交給他,並進行一番授意。羊公接過馬鞭,剛要叩頭道謝,白馬大仙騎著一匹白馬一閃使鑽入一座山峰。後來,人們把這座山起名叫白馬嶺,流傳至今。

羊公回來之後,就按白馬仙人的教授進行作法三天三夜。然後揮起馬鞭便滿山遍野去趕石頭,把所有石頭趕著走了,準備趕到東海去,路過官府門前,羊公憤然而起,連抽三個響鞭,競把官府的官印和門前石獅、石象一齊趕走。

羊公一路順風,來到林垌河口忽然從山上飄來一團薄霧,羊公感到一陣眼花瞭亂,他擦了擦服,才看清迎面走來一位“四眼婆”(懷孕婦女)羊公看不清河上石頭,便問道:“大嫂,你見找趕的那群羊沒有?”由於這位婦女懷孕,邪氣上沖,法術沒有掩住她眼。在她看來河上走的是石頭而不是羊。她照直說:“那有羊,只見一河石頭往下走。”

就這一句話,揭穿了羊公的“天機”。頓時天雷大響,石頭聚在河裡不走了。石印立在河中,石獅、石象便浮成兩座山頭。成為今日石印徑的奇景。

祭公潭傳說

很久以前,石印徑一帶風景宜人,五穀豐登,老百姓過著幸福快樂的生活。後來,不知從哪裡來了一隻山妖精,盤踞石印山之後,常常興風作怪,時風時雨,不僅使五穀連年歉收,還給百姓帶來不少病痛,搞得上村下寨很不安寧。

村裡有個懂點武藝,叫做祭公的人,不忍目睹這般慘景。橫下一條心,誓要斬除山妖精,為百姓消災除害。祭公怕敵不過山妖精,便到羅定、陽江一帶拜師學藝,經過數月肯心苦練,己把功夫磨得爐火純青了,祭公便磨利長矛,來到石印山尋妖決戰。山妖精從來未遇過對手,這次也沒把祭公放在眼裡,他揮動三叉刀,殺將過來,祭公迎戰,左右開弓,殺得塵土飛揚,拼了七七四十九個回合,也不分勝負。山妖精喝了一口神仙水,頓覺力量大增,又沖祭公殺過來,兩人撕殺在一起,祭公不慎,失手被山妖精砍傷肩腫,鮮血直流。祭公毫不畏懼,把從師傅那裡學來的“鑽天矛”拿出來,一矛刺中山妖精的心臟。山妖精垂死掙扎,也拿出絕活“五雷蓋地”,重重一拳把祭公頭臚打碎,打沉到一個深潭裡。山妖精受了重傷,不敢再在石印山盤踞了,只好帶傷回南山。

再說祭公用盡力氣掙紮起來,當他浮出水而時,看見山妖精逃走,這才想起口袋裡有個暗器,便取來朝山妖精擲去。正中山妖精的頭部,山妖精跌倒下地再也爬不起來了。頃刻間化為一座石山。那就是厚洞村梅洞村自然村的石人山。而祭公再次沉下潭便也起不來了。後來人們為紀多這位驅妖功臣,便將深潭起名為“祭公潭”。

再說山妖精身死而心不死,在石人山上長出一個人頭石(掛在峭壁,酷似人頭,十分逼真),這個石人頭經常咒罵祭公,還繼續興妖作怪,見了路人亂喊亂叫,尤其是見有新娘過路更加瘋狂,並噴出妖氣,使新娘在轎里坐不住,要下來步行而過。祭公死後上了西天,他知道後非常氣憤,便找玉皇大帝告狀。玉皇大帝便叫南天門把守五雷下凡來查處。五雷下凡時,正遇上漫天大霧,看不清楚,把雷斧劈偏了。只劈中對面村莊的一尊石山,後來人們就叫那裡為“雷打石”。五雷再揮起第二斧,才劈中石人頭,把它的下唇打崩,牙齒一飛,飛到北南村大坪嶺山上,後來人們管叫鄧里為“石牙頭”。石人頭從此再也不叫喊了。如今石人頭、雷打石仍在。

雞血麻傳說

過去石印峽谷林木參天,山泉叮咚。獅山有一條雞血麻藤凌空伸到象山頂,成為兩山之間空中通道,人們可以攀住這條數丈寬的雞血麻來回於兩山,打柴、獰獵都十分方便。

有個財主聽信風水先生胡言,說這條雞血麻牽住獅象,村里人無法發達。他便派人上山去把它砍掉。長工上山足足砍了一天,才把雞血麻斷一半。當第二天上山再砍時,雞血麻卻生了回來。一連數天,長工都沒法把雞血麻砍斷,財主便多派數十人上山,日夜輪流砍,可是怎么也砍不斷。砍到第十天,山神便偷偷發笑:這班笨豬,用斧怎樣砍斷雞血麻,怕就怕兩頭拉。”恰巧這話被長工聽清楚,他便回來學給財主聽,財主想來想去,突然楞然大悟、這兩頭拉不就是鋸么?

第三天,財主叫長工打一把大鐵鋸,派去兩人一拉,結果把雞血麻鋸斷了,雞血麻跌下石印河,斷口流出紅色液汁,泡得河水泛紅了三天三夜,一直流到肇慶河水還是紅色。

石印風情

這是廣東省文藝家、信宜市文聯副主席羅本森個人文集。作者為平塘人,在鎮政府、文化站工作13年,經常深入鄉間蒐集一批民間習俗、婚俗、傳統文化以及石印、平塘山水傳說、風土人情等資料,整理寫出一批紀實文稿及散文、遊記等作品,先後在全國各種報刊上發表。1994年從中選出文章49篇,共11萬字,編輯成書。這是一本研究平塘山區民間文化以及了解風土人情的著作,在當地深受民眾好評。

石印詩作

七 絕

倒影冰簾石徑開,

行人足底起春雷;

驚心誰向危橋步,

為謁靈神到此來。

(佚名)

七 律

廟貌巍峨印石巔,

林溪選勝記當年。

岸通行客重門路,

河伏奔流萬壑泉。

旗鼓疊陣芳澗上,

象獅並立碧雲邊。

竇州自古稱荒僻,

畢竟鍾靈別有天。

(羅澤棠—清代秀才)

七 律

激流瀉瀑躍蛟龍,

古廟亭亭立石峰。

一道銀河穿峽谷,

兩旁獅象傲蒼穹;

路如玉帶飛山壁,

燈似明珠映夜空。

澗綠崗紅呈爛漫,

琳琅景色勝天宮。

(羅本森—廣東文藝家)

七 律

石擊飛流躍玉龍,

翻波卷浪劃溪東。

雄獅豪吼青天外,

巨象高偎白霧中;

古廟橫江眼印上,

電機矗岸唱星空,

渾然一幅瑤池景,

攏盡風光入畫中。

(佚名)

七 律

飛花濺玉起雲煙,

隱現長龍碧野間。

龐象狂奔驚萬壑,

雄獅豪吼動千山。

廟堂臥石仙梯險,

帝璽浮波旌鼓環,

電站賡歌催富曲,

蜿蜒玉帶笛聲喧。

(凌遠科—信宜詩人)