藝術經歷

早年曾受業於宋文治、關山月、郭紹綱、曾曉滸等。山水、人物、花鳥皆擅。多年來從事重彩中國畫的理論研究與探索,風格多變,潑彩潑墨,青綠重彩,寫意工筆,得心應手。致力於歷史與現代、東方與西方、民間與廟堂縱橫文化地比較、梳理及思考。追求色彩的理性秩序與和諧,作品風格濃郁富麗、華美典雅。其獨特地、具有現代意識的色彩觀,豐富了傳統中國畫的色彩面貌,開創了重彩中國畫的新領域。泛閱經史子集,以國學為底蘊而豐富學養,對繪畫理論有獨特見解及深層求證探究,倡導書畫藝術家應以理論指導創作。著述出版近一百多萬字的藝術批評及學術研究文字。其中有《中國山水畫色彩運用探微》、《溢墨泛彩沒骨山水之經營》、《中國水墨畫與玄學》、《論丹青精神》、《中國水墨寫意與西畫抽象的比較》、《戲說墨分五色》、《二十世紀末名存實亡的傳統中國畫》、《當今湖湘藝壇誰主沉浮?》諸文。作品多次入選全國、全省重要展覽和賽事,藝事載入數十種籍典。上世紀90年代,在深圳舉辦兩次個展;2005年在湖南美術館再次舉辦個展;2008年5月,在山東藤州、泰山、青島、棗莊等地作巡迴展。作品被國際、國內學術權威機構如博物館、美術館等收藏。業內公認是最具市場潛力及創作實力的當代藝術家。

作品風格

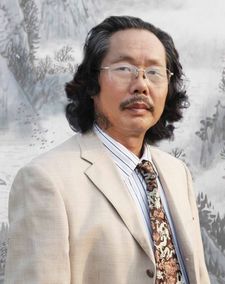

江山不語 丹青融情何仁誥,字峻峰、號老拙。中國美術家協會會員;湖南省美協理事、湖南省書協會員、九三學社中央畫院畫家;中南林業科技大學客座教授。曾就讀於中央美術學院研究生班、清華大學美術學院美術理論高研班。

早年曾受業於宋文治、關山月、郭紹綱、曾曉滸等。早期山水、人物、花鳥亦擅,近年主攻山水,風格多變,潑彩潑墨,青綠重彩,寫意工筆,盡收筆底,善制宏幅巨作,大山大水,倡以黃鐘大呂氣勢派大山水而蜚聲藝壇。在中國傳統山水畫領域進行各種嘗試與探索,致力於歷史與現代、東方與西方、民間與廟堂縱橫文化地比較、梳理及思考,力圖在古今中外文化歷史長河的夾縫裡,尋求確立自己的藝術方向。對繪畫理論有獨特見解及深層求證探究,倡導書畫藝術家應以理論指導創作。著述出版近一百多萬字的藝術批評及學術研究文字。業內公認是最具市場潛力及創作實力的當代藝術家。

蘇軾的橫看成嶺側成峰,遠近高低各不同;孟浩然的綠樹村邊合,青山郭外斜;李白的日照香爐生紫煙,遙看瀑布掛前川等詩句將祖國美好的景致描述得淋漓盡致,大自然的鬼斧神工總是在不經意中觸動人們的心,讓人久久不能忘懷。專注於筆墨述情的畫家們亦揮筆將祖國無限的大好河山定格於有限的畫卷之上,創作出流芳百世的精美作品。

中國山水畫是中國人情思中最為厚重的沉澱。中國山水畫形成於魏晉南北朝時期,但尚未從人物畫中完全分離出來,隋唐時才開始獨立,五代、北宋時趨於成熟,成為中國畫的重要畫科。從山水畫中,我們可以集中地體味到中國畫的意境、格調、氣韻和色調。另外,山水畫也可以說是民族的底蘊、古典的底氣,以及人的性情。

擅長山水畫創作的何仁誥給現實中不語的江山,賦予了動聽的鏇律,增生了絢麗多姿的生命。他曾有過這樣的感悟:每當餘步入亘古蒼桑崇山峻岭,或面臨遼闊浩瀚海洋江川,或仰望無垠蒼穹,或俯首蒼茫大地,一種莫名的激動與震撼便油然而生。面對大自然的神奇造化,宇宙的深邃神秘,尤感之渺小。確實如此,在大自然的面前,我們總是會顯得無措,深怕稍微不注意就會遺失掉某些景致,多希望能夠將所有的美景都深鎖於眼帘之中,不會淡化、不會消失。

山有三遠,自山下而仰山顛,謂之高遠;自山前而窺山後,謂之深遠;自近山而望遠山,謂之平遠。這是北宋著名畫家郭熙的三遠說。他道出了山水畫取景構圖上的技巧。他還提倡畫家要博取前人創作經驗並仔細觀察大自然,他觀察四季山水,有春山淡冶如笑,夏山蒼翠如滴,秋山明淨如妝,冬山慘澹如睡之感受。何仁誥處於人傑地靈的湖南,這使得他獲得了天地造化之靈氣。他在不斷地研習和創作中對筆墨地理解越來越深,他極其善於從傳統的山水畫中吸取精華,但並不拘於套路,他一邊揣摩領會傳統文化,一邊追隨時代脈搏,形成了其古樸又現代的山水畫筆墨風格。

何仁誥知道閉門造車不可能繪出如神的畫卷,要想畫出更絕色的山水,要想使自己的畫作別具風格,就必須走出去,走進大自然去體驗不同的山水,這樣作起畫來才能胸中有丘壑、下筆如有神。何仁誥數次漫步在南北名山大川之間,讓心徜徉在那疏雲淡雨間。他時常迫不及待地轉動著畫筆在紙上瀟灑肆意地婉轉運行,山、河、雲、飛瀑……慢慢地顯現在潔白的宣紙上。

何仁誥的山水畫最大的特點便是抒情寫意,他筆墨下的山川雄狀瑰麗,氣勢奪人,那堅韌挺拔的溝壑,猶如蛇龍蜿蜒出沒的流泉,變幻明滅的蒙蒙雲煙,姿態迥異的叢叢樹木使他的畫面即顯現出凝重之大氣,又充滿空靈的雅氣,即冷逸幽寂,又樸厚澄靜。在何仁誥的山水畫中,無拘的畫風中總是會透露出一種淡靜、厚朴、篤真,酣暢淋漓的筆墨中不時散發出絲絲的文人卷氣。他在作畫時,亦擅用虛無縹緲、幻化多變的雲來作為陪襯,更加凸顯出仙境般的壯美山河,使得畫面更加充實、豐滿、迷人。虛與實,濃與淡,疏與密的對比形成了畫面流暢的節奏韻律,使畫面豐茂,堅實且透氣。齊白石先生曾這樣描述石濤:絕後空前釋阿長,一生得力隱清湘,胸中山水奇天下,刪去臨摹手一雙。借用後兩句詩來品評何仁誥的山水畫成就也是不為過。

醉情于山水之間,何仁誥已經習慣與山河之間無聲的對話。時光荏苒,歲月如梭。多少年來,何仁誥先生就這樣沉醉在自己營造的一幅幅或優美瑰麗、或氣勢磅礴的山水世界之中。他對山水之情,可謂魂牽夢繞,痴心不改。因為對山水畫的鐘情與熱愛,何仁誥的生活時常出現絢麗的光環。當那片江山懸在壁上之時,世人亦在無聲的畫境中找尋到恆久流傳的經典。 (文/楊文校)

學術觀點

中國山水畫色彩探微文/何仁誥

老子曰:“五色令人目盲,五音令人耳聾”。

莊子曰:“五色亂目”。

張彥遠曰:“草木敷榮,不以丹碌之采;雲雪飄揚,不待鉛粉之白;山不待空青而翠,鳳不待五色而綷, 是運連墨而五色具,謂之得意,意在五色,則 物象乖矣!”

沈宗騫曰:“既以筆取形,自當以墨取色,故畫之色,非丹鉛青降之謂,乃在濃淡明晦之間能得其道!”

歷代以來,中國古文人信奉玄學,一批不得志而消極處世、貧困潦倒或憤世嫉俗文人們,崇尚“逸筆草草,寫胸中逸氣耳”“水墨最為上”“墨分五色”等灰色心理情緒,在主觀意識上厭煩、忽略五彩繽紛的自然之色,積重難返,因此,在觀念上貶低、忽視、排斥自然色彩的美學功能,掩蓋了自然色彩的光輝。現代有一些所謂藝術家的“偽文人”們,雖一邊享受著高檔次的物質生活,一邊也學著古潦倒文人作無病呻吟。

一. 歷史探微:(古代)

中國山水畫獨立成科時,最早現存於世的是隋朝展子虔的《遊春圖》,是一幅有青綠赭石色彩的絹本兼工帶寫的第一幅古山水畫,此畫先用墨勾輪廓然後填染石青石綠而成。

繼而唐代李思訓的《江帆摟閣圖》;唐代王維的《輞川圖》;以直北宋王希孟的 《千里江山圖》; 趙孟頫的《秋郊飲馬圖》;而王希孟把石青石綠用到極致,應算中國山水色彩的奠基鼻祖。

元代雖崇尚水墨,但還是有一小部分摹古青綠的畫家,象趙雍的《狩獵人物圖》小青綠、王蒙的《葛稚川移居圖》以赭石染山石珠砂染樹等。

明代有王履的《華山圖冊》;沈周的《雪際停舟圖》;唐寅的《事茗圖》等大都小心翼翼施以小青綠;文徵明是用色高手,如他的《滸溪草堂圖》《蘭亭修禊圖》《桃源問津圖》《萬壑爭流圖》《患山茶會圖》等,以直扇面小品全都以小青綠赭石染山石植被,色墨互不礙,相當精到;仇英的《桃村草堂圖》《桃源仙境圖》及《清明上河圖》等在用色上也絲豪不遜色文徵明;作為那個崇尚“水墨為上”的時代,都不乏為有膽識的畫家。許俊的《鍾馗嫁妹圖》整個暖色調,珠砂珠嘌染旗幡衣著,赭石染山石坡嶺,把整個熱烈氣氛表現得淋漓盡致;董其昌是南宗山水的一代宗師,但確對山水色彩進行不少償試,如《秋興八景圖冊》《葑涇訪古圖》等,但特具色彩代表作應是《晝錦堂圖》此圖設色厚重卻不礙墨色,層次井然,在大、小青綠之間,在今天看來還倘屬前衛新奇。明晚期的藍瑛以色彩名直呼畫題為《白雲紅樹圖》但基本以石綠染山石、珠砂染樹葉、赭石染山腳,白粉填染雲,墨色一少就顯粉氣。陳老蓮以花鳥人物見長,山水《雜畫圖冊之一》以赭石、淺降為主,淡花青潑沒骨遠山。

清代以降,“四王”“四僧”“揚州八怪”等,對山水色彩幾乎為零。僅有高岑的《青綠山水圖》,藍孟的《仿古山水冊之一》等;而袁江的《觀潮圖》》驪山避暑圖》《海上三山圖》;袁耀的《蓬萊仙境圖》《邗江勝境圖》等界畫山水,就清代山水畫運用色彩而言應算是鱗角鳳毛了。

縱觀歷代山水用色,大多都以絹本施以石青石綠、花青赭石珠砂之類,大多都以王希孟《千里江山圖》色彩為範例而陳陳相因,難出窠臼。也是歷史文人哲學思想縛束了眼目及手腳所致。

歷史以來 中國山水畫的色彩運用一直是個禁區,在國畫山水用色有建樹者則寥若星辰,很多從事山水畫創作的大師們都望而卻步,不敢越雷池一步。誰是第一個敢吃螃蟹的人,誰是第一個傳統的叛逆者!

魯迅先生說過,地上本來沒有路,但走的人多了,就有了路!

二.歷史探微(近現代)

( 註:文中時代劃分沒有按照歷史或文學史,也沒有按照美術史,古代篇從山水獨立成科之隋代始至清代止;近現代從1911年至1949年;當代從1949年至現在,即以大多健在而活躍的中國畫山水藝術家)

在近現代中國山水畫色彩的運用中,對每個從事傳統山水畫的藝術家來說,既然墨已分五色,那么色彩的運用純粹是一件多餘的事情;唯獨崇尚“水墨最為上”的高雅,排斥貶低色彩的俗氣。所以畫山水的人多一事不如少一事,吃虧不討好的活,何必自討苦吃。只是在自己的眾多的作品中,嘗試性地運用色彩,偶爾試試而已。但是在西學東漸的近代,隨著時代前進的步伐,仍不乏在山水畫色彩上進行探索與追求的人。追溯歷史,早一點的如黃山壽的《匡廬讀書圖》雖僅於青綠,但也說明色彩對山水畫家在創作中的誘惑;而齊白石的《羅浮覓句圖》雖只僅用赭石畫地、花青畫山,白粉點梨花,但他能把色彩直接當墨用於畫中,我認為是古今第一人,齊白石不負為一代宗師;黃賓虹雖創導“五筆七墨”,卻也對色彩有過嘗試,如直白為《設色山水》的山水,用石綠薄薄的平塗,但個別地方仍覆蓋墨色而顯髒膩。李瑞清、趙雲壑、姚華、陳師曾、陳半丁、汪琨、吳徵、金城等設色大都在淺降一類;而嶺南高劍父對色彩運用已算是西學東漸的先驅,雖設色淡雅,但已明顯地與傳統山水色彩分離開來。黎葛民的《山雨欲來》設色非常和諧,似宋畫風骨;而蕭謙中之《入雲深處》設色厚重,色墨互不相礙,層次分明;賀天健在他的《九月桐江桕子紅》作品中,採用大紅點樹,應是第一個大膽使用大紅的人;朱屺瞻的《出工》以藤黃染稻田,用群青點樹叢,色彩對比和諧,但缺乏墨氣而顯粉氣;胡佩衡的《灕江秋雲》亦犯了粉氣的通病。

在近代山水色彩運用中有建樹者,吳湖帆應數大陸早期的領軍人物,他比張大千長五歲,從他的代表作《廬山東南五老峰》和《遠眺青山李白樓》來看,都以為為張大千的潑彩率開先河而註腳。但張大千的《華山雲海圖》為1936年所作,這樣看來,張大千比吳湖帆的《廬山東南五老峰》(為1958年所作),張比吳要早22年;有趣的是張大千的潑彩真正形成如《春水歸舟》等成熟代表作屬1979年所作,有人說張大千1956年會晤畢卡索後而轉變畫風,開始畫潑彩山水。而從其他資料獲悉,張大千潑彩山水最早應是《玉山小景》此圖為1961年八月所作,應算潑彩嘗試階段的作品。其他已非常純熟的潑彩山水如《松峰曉靄圖》《幽林浮嵐》《雨後嵐新》等都為1969年或1967所作。而吳湖帆的《遠眺青山李白樓》為1960年所作,而已具潑彩趨向。這樣看來吳湖帆潑彩比張大千還是早一些,但幾乎同時都是在60年代左右,只是後來沒有象張大千放開畫,而出大量作品,所以張大千潑彩名蓋過吳湖帆。吳湖帆與張大千的潑彩,都沒有越過傳統的青綠範疇。如果以傳統色彩來詮釋,可以借鑑書法分類的道理區分他們之間的風格。如果王希孟的《千里江山圖》是楷書,吳湖帆的《遠眺青山李白樓》應屬行書;而張大千成熟後的潑彩山水皆屬行草或狂草。

真正運用西方色彩到山水畫中的應是劉海粟,如《黃山一線天奇觀》《潑彩黃山石筍紅》等都為他的代表作;錢松岩的《紅岩》《長城秋色》等已逐漸趨向寫實色彩或誇張色彩,他以傳統的筆墨注入新的色彩元素。而林風眠的山水,不,應是風景,摒棄了傳統山水筆墨及語言元素,僅是借用東方中國畫工具材料而採用的卻是西方的表現技法,完全按西畫色彩塊面元素運用到作品中,雖然成了個“四不象”,但使僵化沉靜的中國傳統畫壇,猶如注入了強心劑一般而令人耳目一新。正因為有林風眠等開先河,於是,迎來了一個中國山水畫色彩運用的春天,一個多元藝術形式的時代。於是,就有了李可染的《萬山江遍》、何海霞的《翠嶺橫雲》、謝稚柳的《春後西湖》、陸儼少的《山河新裝》、王慶淮的《林海朝暉》、劉止庸的《冷杉重翠仙峰寺》、黎雄才的《風帆出峽圖》、應野平的《舟山桃花塢.》、關山月的《綠色長城》、陳子莊的《峨嵋道上》,郭傳璋的《峨嵋重翠》、溥松窗的《遵義》、白雪石的《灕江秀色》、魏紫熙的《瞿塘翠色》、祝大年的《夔門渡口》、石魯的《赤崖映碧流》、更有宋文治的江南系列及潑彩山水等。

在中國山水畫色彩的創新運用中,吳湖帆、張大千、林風眠、劉海粟、李可染、關山月、宋文治等一批藝術前輩們的功績是斐然的,他們以身示範,開啟了中國山水畫色彩運用的先河,在中國畫藝術領域中,發起了具有顛復性、前瞻性的一場革命,有著深遠的歷史意義和積極的現實意義。

三.歷史探微(當代)

(本文僅定位於歷代中國山水畫色彩運用的闡述,因涉及面較窄,當代與現代很難界定,僅按現代藝術家的年齡排序,收入的作者均以色彩運用較獨特者)

從80年代後,國門大開,隨著改革開放的經濟大潮,美術界也掀起85思潮,西方藝術觀點也影響到中國國畫界,雖有一批“保守人”“抱殘守缺”,但“筆墨當隨時代”,要“與時俱進”的口號不決於耳,突破傳統,反傳統,創造個性、西為我用、融匯中西,一個具多元藝術的時代應運而生,也曾有一批中國山水畫家不甘寂寞,進行著各種嘗試,有用水粉的、有用丙烯的、有用油畫顏料等等往宣紙上塗的;有用岩彩的、樹皮砂石的,洗衣粉、鹽、鋸木灰、草筋亂繩等做肌理的,噴槍腳踩手搓,架上裝置等不擇手段而窮其花樣,盛況空前。所出的作品不知屬何畫種。反倒斥之為“保守”的“抱殘守缺”的老藝術家們成了另類,這就是造化弄人。當喧囂折騰一陣子後,冷靜下來後思考,覺得還是老祖宗留下的東西好,於是,一場回歸傳統,挖掘弘揚傳統的運動又拉開了序幕。

但有一批人能理性地客觀地對待所謂的“潮流”;潛心游弋於自己的內心世界,在傳統與創新的夾縫中,守望著中國畫筆墨的底線和色彩探索,開闢一方個人的天地。如顏地的《居庸關》,徐庶之的《樂其自然》;方濟眾的《三邊塞上風光》、亞明的《峽江雲圖》等。都在把控筆墨的同時,恰到好處的運用了色彩。楊啟輿是在中國山水畫壇色彩運用具代表性的人物,如果說他的《青山苕繞》還是傳統的青綠範疇的話,他的《峽谷騰煙》之時代氣息,在色彩運用中已作出了新的詮釋。官布的《翠谷煙雲》蘭調冷色,通用二青點染,一股清氣撲面而來;周韶華的《黃河魂》用赭石土黃直塗水勢,驚濤駭浪,攝人魂魄!林凡的《海岸無風》《碎夢浮春》設色典雅、書卷氣濃;劉國松是色彩創新成功的先驅,無論是他的《珍珠協奏曲》還是《連嶂起系列》都有他對色彩的獨到見解;張憑的《忽報人間曾伏虎》表現天空中散發的煙花,擴大了中國畫對光色物體的表現力;張步的《豫南金秋》《神農架秋色》藤黃、大紅點彩恰到好處;李穎的《長白山天池》《古塞駝鈴》等把紫色酞青蘭等色,用得耳目一新。李問漢的《瀑聲十里》《夜訪石鐘山》所烘托的月色,前無古人。龐泰嵩的《晨光》等色彩的運用及“見筆雲”的獨創,是引領當代潮流;童中燾的《林泉耆碩》是山水用色彩的新經典;華拓的《秦嶺新秋》在青綠基礎有所突破,慎用礦物石青石綠,改用活性植物顏料,作品透明生動。葉維的《貴山珍水》用色雖有新意,但《碧波江南》有宋文治味模擬之嫌。賈又福《心潮》設色向背陰陽對比強烈、氣勢恢宏。劉懋善江南水鄉色彩和諧,雖西象而不失筆墨底線;王維寶的《人民勝利了》的色彩不失嶺南派風骨。劉一原的《與雲共舞》《虛懷》等色彩的運用和技法,啟迪山水畫新的契機與思考。朱松發的《素月來故鄉》用淺降法畫月夜,氣氛和諧,也是新的嘗試。方駿《幾度秋涼》《雲山》雖由傳統青綠色彩而來,但卻用心中彩色概括對古人的一種詮釋。蕭瀚是從歐洲歸來的山水畫家,他發明用色的多種技法,如撞粉、積色、滲泛等等,使畫面靈動多變,氣象萬千。宋玉麟是悟性極高的山水畫藝術家,他能避開父親宋文治公的風格,另闢蹊徑,從他的《山水清音圖》設色為小青綠,典雅質樸、高古而又不失時代氣息;劉牧的《梨樹溝》《山裡的麥田》無論色彩和構圖都屬構成範疇,用色塊表現物體,裝飾味極濃,凸顯藝術個性與風格。王鏞是書畫印全才,從他的《對青山依綠水》《溪山雨霽》來看,色彩上雖僅用石青石綠及赭石,但對設色、度的把握非常理性,墨與色非常和諧典雅!陳國勇的《夏雨初收》《高山流雲》大蘭大紅,雲不留白卻施以白粉,不拘成法,是一位在創新過程中有膽識的藝術家。張軍的《神龍山居圖》主觀地運用色彩,給觀者強烈的視覺衝擊力。董繼寧的《生命之泉》以色墨混合,用大筆勾皴出大美無象的境界。薜亮的《意中之地》《江南夢幻》等作品,是把亘古的青綠山水象盆景般地植入在現代山水中;曾先國的《山高水長》的色彩運用,仍在傳統的小青綠里徘迥;孫本長的山水色彩運用,無論是《河原嫁女》和《大江移民》,既具有繼往開來的突破,又是承前啟後的表率 。林榕生無論是《風清翠凝》還是《四月清影》設色構圖都給人如山寨清風般的印象,一股清新之氣撲面而來。祁恩進的工筆金獎《吳越環秀圖》及《麗景圖》是大青綠重彩,畫中設色石青石綠大紅泥金白粉,老調新唱別有一番風味。 許俊的《春巒聳翠圖》《西山紀游》等設色為大青綠的石青石綠為主調,不愧為堅守傳統的守望者。盧禹舜是有思想的藝術家,無論是他的《雲水觀道》還是<<靜觀八荒》都設色靜謐、典雅樸質,給人以博大、亘古、神秘 之遐想。 >

在當代,海外還有一批從事中國山水畫色彩運用創作的優秀藝木家,如何百里、鄭百重、候北人等。

在中國山水畫色彩運用中,當今又陸續湧現了一批新人,如東北的周尊聖;他跑到數千里之外去畫新疆,把大紅大紫發揮到極致; 唐山的馮一鳴,把山川氤氳的細微變化用重彩表現得維妙維肖;四川的施雲翔,把巴山蜀水、四川西部藏區的阿壩風光,以彩墨的形式表現得淋漓盡致,90年代,全國颳起一股模仿施雲翔彩墨山水之風。湖南的曾曉滸先生,出生四川、就讀廣美 ,任教湖南師大,他的寫實山水 ,在個性風格,色彩運用上,在全國絕無僅有,因不求聞達而鮮為人知。

總之,在中國山水畫色彩運用中,在當代是相當的盛況空前,藝術家們都在自覺地進行著各種償試,或尊重自然,或繼承傳統,或借鑑民間等,在各個領域中都取得不可磨滅的功績。可能在全國或在海外,還有許多從事中國山水畫色彩研究及運用而成績卓著者,沒能收錄到本文。難免有掛萬漏一,守櫝遺珠之憾,但歷史會記住他們。

藝術批評

《當今湖湘藝壇誰主沉浮?! ——略論湖南中國畫界及書法界之現狀》《二十世紀末 名存實亡的傳統中國畫》

《五筆七墨人九種》

《中國山水畫色彩探微》

《品畫“五味”》

《漫話“大師”滿天飛》

《閒話中國畫題跋》

《“筷子”與“刀叉”》

《藝術之漸修與頓悟》