名稱

情報(INFOrmation)

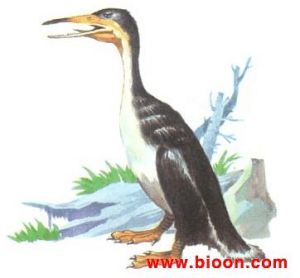

似黃昏鳥

似黃昏鳥拉丁文學名( Name):Parahesperornis

發音(Pronounced):PAR-a-HES-pe-ROR-nis

含義( Meaning):屬名:類似黃昏鳥的鳥模式種名:獻給亞歷克斯(alex)其他種名:細長的, 纖弱的

基本簡介

似黃昏鳥目(Hesperornithiformes)是生活於白堊紀(桑托階-坎帕階)已經滅絕,而且具有牙齒的鳥類,主要生活在北半球的海域與近海地區,以魚類及其他海洋生物為主食。

似黃昏鳥

似黃昏鳥雖然有一些體型較小的種類可能具有飛行能力,但是其他大部分的種類是不具有飛行能力的,因為它們的翅膀已經退化了。一些學者認為似黃昏鳥類必須滑動腹部才能在陸地上移動,在岸上的行動顯得笨拙,而且因為腳呈現槳狀,適合游泳與潛水,所以推測在大部分的時間裡,它們很有可能是生活在水中的。

中生代白堊紀帶牙齒鳥類的主要代表。繼始祖鳥後,似黃昏鳥所顯示的爬行動物祖先的性質對研究脊椎動物的進化很有意義,似黃昏鳥化石大部產自北美的海相沉積。已知有7屬13種。似黃昏鳥可能群居生活在海域、海島或近海地區,而在築巢、孵化期集群北移。似黃昏鳥所顯示的爬行動物祖先的性質對研究脊椎動物的進化很有意義。

所屬種類

綱(Class)→Aves鳥綱

似黃昏鳥

似黃昏鳥亞綱(Subclass)→Neornithes今鳥亞綱

超目(Extraorder)→Odontognathae齒齶超目

目(Order)→Hesperornithiformes黃昏鳥目

科(Family)→Hesperornithidae黃昏鳥科

屬(Genus)→Parahesperornis似黃昏鳥

模式種(TYPESPECIES)→P.alexi亞氏似黃昏鳥

其它種(OTHERSPECIES)→P.gracilis纖細似黃昏鳥

體形特徵

似黃昏鳥體長約2米,腳特大,呈槳狀,翅很小,胸骨扁平無龍骨突,長頜骨上具許多向後彎曲的牙齒,是食肉鳥類。繼始祖鳥後,似黃昏鳥所顯示的爬行動物祖先的性質對研究脊椎動物的進化很有意義,似黃昏鳥化石大部產自北美的海相沉積。已知有7屬13種。似黃昏鳥可能群居生活在海域、海島或近海地區,而在築巢、孵化期集群北移。

似黃昏鳥

似黃昏鳥似黃昏鳥乃似黃昏鳥目的典型代表,上、下頜有牙,牙齒生在上、下頜骨的凹槽中;口的前端無牙,可能角質喙在形成;後肢強壯,在踝部橫向擴展可以有力地游泳划水;翅膀幾乎完全退化,僅剩有肱骨;胸骨無龍骨突;這些構造特徵表明似黃昏鳥是一種潛鳥。化石發現於美國堪薩斯上白堊統海相沉積尼奧布拉拉白堊層(NiobraraChalk)中。

似黃昏鳥類的嘴喙細長,嘴喙的尖端可能還有倒鉤,並且擁有尖銳的牙齒,相當適合獵捕魚類。似黃昏鳥類的牙齒與其他擁有牙齒的原始鳥類不同,表示似黃昏鳥類的牙齒可能是後來才出現的。

起源

龍蛋

龍蛋一種觀點認為,恐龍及現生爬行動物的共同祖先,是像蜥蜴一樣的小型動物,名叫“楊氏鱷”,約30厘米長,走起路來搖搖晃晃,靠捕捉蟲子為生,它們的後代明顯分出兩支,一支是繼續吃蟲子的真正的蜥蜴,另一支是半水生的早期類型的初龍。其中後者,也就是早期類型的初龍,與恐龍有較為可靠的親緣關係。那時的初龍是什麼樣子呢?我們還是先來看看它的代表--植龍吧。只需瞧上植龍一眼,就會明白它的外貌與鱷魚像極了,同樣是鎧甲護身,就連頭骨上也有鱷魚一樣的坑窪。主要差異是植龍的鼻孔靠近雙眼,而鱷魚的鼻孔位於頭的最前端。植龍與鱷魚一樣是肉食動物,而它們的親族也有演變成植食性動物的,但無論是吃葷的還是吃素的,早期的初龍類動物,身上都長有骨甲,身後都拖著一條粗大有力的尾巴,它能在碧水潭中起到推波助瀾的作用。

為了提高划水的速度,那時的初龍還進一步改變了身體的結構,後肢增長,加粗,成為水中的推進器。逐漸地,腿移到了身體下方。腿的位置變動和後腿的加長,對這類動物取得生存優勢是非常重要的。後來,氣候變得更加乾燥了,這些動物被迫移往陸地上生活,感覺到長短不齊的四條腿走起路來特別彆扭,於是改用兩條後腿行走。長而粗大的尾巴這時正好起到平衡身體前部重量的作用。由於姿態的改變,它們的步幅加大了,運動速度也提高了許多,這是向恐龍演變邁出的關鍵性一步。

生態習性

似黃昏鳥有一個光滑的、有羽毛覆蓋的身體,長長的腿和帶蹼的腳。它的翅膀很小,在潛水時起駕駛作用。它的嘴很長,有許多小而尖利的牙齒。它是一種海棲肉食動物,捕食魚類、菊石和箭石。

似黃昏鳥

似黃昏鳥似黃昏鳥生活在溫帶海洋中,繁殖時才上岸。它們不能行走,在岸上顯得笨拙而脆弱,故而聚集在一起以尋求安全,並選擇難以接近的多石地形。

似黃昏鳥大部分時間都漂浮在海面上,通過游泳和飄流進行長途跋涉。它們是快速的游泳者,進行短時間潛水來捕食魚群和其他經過的獵物。它們的腿在陸地上不能支撐起自己的身體,因此它們只能用腹部推動著前進。由於不能飛也不能步行,似黃昏鳥需要警惕掠食者們:水中有鯊魚和蛇頸龍,岸上有恐龍和翼龍。

其他

似黃昏鳥

似黃昏鳥時代( Period)→ 晚白堊世

分布( Found in)→ 北美洲

發現地層( Stratum)→

食性( Diet)→ 魚類

典型體長( Length)→未知

推測體重( Mass)→ 未知

發現者( Discoverer)→ Martin, 1984

命名者( First described)→Martin, 1984

引發爭論

似黃昏鳥的發現曾在生物學界引起很大的震動。繼始祖鳥後,似黃昏鳥所顯示的爬行動物祖先的性質對研究脊椎動物的進化很有意義,同時也引起科學家們更激烈的爭論。

似黃昏鳥目已知7屬13種,大部產自北美的海相沉積。1974年報導在加拿大晚白堊世陸相沉積中發現似黃昏鳥化石,還在北緯69°加拿大境內發現似黃昏鳥的幼體化似黃昏鳥雖然在種系發生方面與現代潛水鳥類沒有親緣關係,但在形態構造方面與潛水鳥和有相似之處,如後腳趾具有特殊的潛水適應性,划水時可以鏇轉,趾上可能也具瓣狀蹼,另外,它也有長而窄的腰帶(骨盆)、短的股骨和長的脛跗骨等。

滅絕原因

來自中國的古生物學和物理家黎陽2009年在耶魯大學發表的論文引國際古生物學界的轟動,他和他的中國團隊在6534.83萬年前的希克蘇魯伯隕石坑K-T線地層中發現了高濃度的銥,其含量超過正常含量二百三十二倍。如此高濃度的銥只有在太空中的隕石中才可以找到,地球本身是不可能存在的。根據墨西哥灣周圍銥元素含量的精確測定,當時是一顆類似小行星的物質不僅撞擊了地球中美洲地區,還撞破了地殼,致使地球內部岩漿洶湧噴出,撞擊造成的超級火山爆發,從古瑪拉岩石的同位素含量測出此次爆發的威力遠遠高於黃石超級火山最大的能量(普通火山口的直徑也就是是幾百米,而這次被撞擊成的口子直徑超過148千米。),整個地球被濃濃的火山灰和毒氣所覆蓋,地球上的生物長時間不見陽光和月亮,植物無法光合作用,大氣層氧氣含量極低,從大多數恐龍死亡的姿勢來看都非常地痛苦,完全是缺氧的自然反應。綜合這些因素造成此次生物的大滅絕。以前學術界都是把外來天體撞擊說和火山噴發說分開討論的,但這兩個學術都有相當大的缺陷,外來天體說光是撞擊不足以影響那么嚴重,時間那么久,範圍那么遠(全球性的),而火山說,地球上的火山活動本身就很多很巨烈,但都不足引起如此大的生物滅絕,包括黃石超級火山在內,而中國學者黎陽提供的論證方向和證據完美地解答了國際古生物界的長期疑問,兩者的結合才可能造成如此重大的地球生物大滅絕。