把現代教育引入昭通

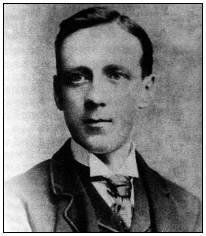

1887年,當時22歲的柏格里受基督教“西差會”派遣,來到中國,成為中華基督教循道公會西南教區牧師。柏格理聰穎機智,富於獻身精神和英雄氣質。他身兼牧師、教師和醫師多重職責。柏格理早年因家境貧寒而失學,所以非常重視教育。在主持西南的昭通布道所期間,他就開始把現代教育引入昭通。

1904年柏格理從雲南“昭通布道所”來到了地處川、滇、黔三省交界、屬貴州省威寧彝族回族苗族自治縣的一個叫做石門坎的小村落。相傳,柏格理來到石門坎後的第一件事就是辦教堂和學校。辦教堂和學校需要土地,當時石門坎的地都是威寧大官寨的大頭目安慧生的。手裡並沒有錢的柏格理決定去找安慧生“買”地。在苗族長老們的指引下,柏格理跋涉數十里,來到大官寨拜訪安慧生。柏格理說明來意,安慧生問柏格理要多少地,柏格理神秘而又認真的回答僅要一張牛皮大的一塊地。財大氣粗的安慧生覺得這洋人有意思,傳教辦學只要苗族婦女裙子大小的地,當即表示送柏格理牛皮大的一塊地。有備而來的柏格理為了這牛皮大小的地還和安慧生簽了一份協定。柏格理回到石門坎,用化學藥品把一張牛皮進行處理,將牛皮分成絲,牛毛結成線,用繩子丈量皮絲和毛線的長度,再用繩子圍圈了一平方公里的地盤——今天的石門坎鄉政府所在地。

創建“伯格里苗文”,造福苗族

伯格里苗文:伯格里根據苗族服飾上的一些圖案符號和拉丁字母,以石門坎為標準音點創製的拼音文字,流行於川黔滇苗區。改文字有32個聲母,37個韻母,分別稱為“大字母”和“小字母”,並以小字母位置的高低來表示聲調。現在被基督教苗族民眾廣泛使用,出版物多為基督教典籍。

1905年,柏格理動員信教的人出力出錢,在一平方公里的土地上首先建起了教堂和學校,教苗人講漢語,掃文盲,學數數,學算術。柏格理則跟當地的苗人學苗語。最大的學生46歲,最小的學生8歲。學校建立之初,學生們不但享受免費的教育,貧困的學生還可以得到賑濟鹽。柏格理拜楊雅閣、張武、鍾煥然(漢族)學會苗語後,和他們一起研究創造苗族文字。1909年,以漢字和英文字母為基礎創造的苗文字(老苗文)產生了,只要有漢字和英語基礎,老苗文簡單易學。1912年,柏格理和楊雅閣等人,用苗文翻譯了《聖經》,後和楊雅閣一起東渡日本印刷數本。苗文《聖經》面世後,鄰近幾個省的苗族地區都送人來石門坎學習苗文,苗文迅速傳往雲、貴、川等省苗族地區,成為苗族傳承民族歷史文化的工具。解放後,政府對老苗文進行了改造,產生了新苗文,但多年來,石門坎的苗人不願學新苗文,現在又恢復了老苗文。

幫助苗族改善生產、生活條件

在柏格理之前,苗人升火做飯是三塊石頭壘成灶,這樣既浪費木材又污染環境,柏格理挖土建灶,既省材又清潔,至今石門坎人還普遍使用柏格理式的土灶。實業推广部對苗族的手式紡麻機進行改造,改為手腳並用,提高效率50倍以上。在改造麻紡機的基礎上,對當地的紡毛機進行了改進,效率也大大提高。

為了方便和外界的交往,柏格理等人帶領當地人民用鐵釺鐵錘戳開了石門,開闢了石門通往昭通、畢節等地的通道,不僅縮短了30多里的路程,而且改人行道為馬道,石門坎從此有了通往外界的馬幫。石門坎與外界的交流也從此活躍起來。

把最後一支疫苗讓給苗族女孩

1915年,可怕的傷寒病席捲了石門坎地區,當時教會學校許多學生染病,民眾包括一些家長親友都因害怕而外逃躲避,柏格理卻堅守救護。不幸的是,他也感染上了沙門氏菌屬傷寒。他把最後一支疫苗讓給了一個苗族女孩,自己卻不幸染病去世。他的最後一則日記寫於1915年7月5日,他寫道:”昨夜和今晨都在下暴雨。學校里的孩子們已經開始了他們的考試。”9月16日,大限到來,他再也無力睜開雙眼,他永遠地留在了石門坎,享年51歲。

伯格里的貢獻

伴隨基督教而嵌入的西式教育使石門坎躍遷為文化先鋒:在中國首創雙語教學、男女同校,建造中國西南地區第一個游泳池、足球場和西醫醫院……石門坎因此成為苗疆文化聖地。石門坎教會學校發展,使烏蒙山區2/3的苗民由此掃盲,甚至產生了兩位醫學博士。令人遺憾的是,在伯格里去世後的近一百年里,至今這裡苗族的文盲率仍然很高,以至於1949年後也再沒有出現一個本科大學生。

相關影片

《在天那邊》是一部由CCTV《見證•發現之旅》欄目組拍攝,反映英國宣教士伯格理在貴州省威寧縣石門坎的電視專題片,分為上、中、下三集,每集30分鐘。