基本簡介

伏隔核

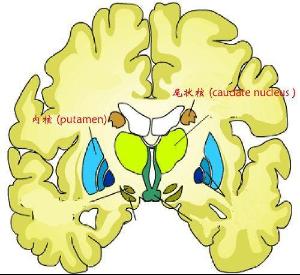

伏隔核人腦伏隔核埋伏於尾-殼核、內囊前肢的腹側和鉤束形成的薄板之間。內側依偎隔區,外側是外囊。伏隔核分為內側與外側兩部分。核的前端縮窄被大腦白質包裹,後端橫寬緊靠前連合。伏隔核強大的聯繫纖維就存在於後端圍繞著前連合。伏隔核聯繫纖維也分為內、外側兩部分。伏隔核聯繫纖維內側部主要走向終紋、丘腦、大腦水管周圍和中腦腹側。外側部趨向嗅結節、前穿質等腦底結構。

伏隔核被認為在報酬,快樂和上癮功能中有重要作用。伏隔核是大腦的快樂中心,它在運動系統(紋狀體)和控制思維過程的前額葉皮層之間形成了一個重要界面。

細胞類型

伏隔核的基本細胞類型是中型多棘神經元。 這類神經元產生的神經遞質是γ-氨基丁酸 (GABA), 一種主要的中樞神經系統的抑制性神經遞質。 這些神經元也是伏隔核的主要投射或者稱輸出神經元。

隔核的95%神經元是中型多棘GABA能投射神經元,其它類型神經元還發現有無棘膽鹼能中間神經元。

輸出與輸入

輸出

伏隔核的輸出神經元發出的軸突投射到蒼白球的腹側對應部分,稱作腹側蒼白球 (VP)。腹側蒼白球再投射到背側丘腦的背內側核。背內側核在投射到前額皮質和紋狀體。伏隔核其它輸出連線還有投射到黑質與橋腦網狀結構。

輸入

伏隔核的主要輸入包括前額皮質相關神經元,杏仁體基底外側核,以及通過中腦邊緣通道聯繫的腹側被蓋區 (VTA)的多巴胺神經元。因此,伏隔核經常被描述為皮質-紋狀體-丘腦-皮質迴路的一部分。

從VTA的多巴胺能輸入被認為調節伏隔核神經元活動。這些神經末梢是高成癮性藥品如古柯鹼,安非他命的作用區,能引起伏隔核多巴胺濃度的大量增加.。其它娛樂性藥物也是在伏隔核增加多巴胺濃度。

另外一大類輸入是從大腦海馬的腹側下托及CA1區到伏隔核背內側區域。海馬的神經元顯然與伏隔核細胞的輕微去極化相關,使得伏隔核細胞更為正電性因而更容易激發。與海馬關聯的伏隔核的激發態中型多棘神經元細胞由海馬下托與CA1區共享。 海馬下托神經元能超極化(增加負電性)而CA1神經元振盪(> 50 Hz)以完成啟動。

研究

1950年代,James Olds與Peter Milner在大白鼠的隔區植入電極,發現大白鼠選擇按壓一個刺激該電極的開關。 大白鼠持續選擇此操作甚至停止了吃喝。這暗示此區域是大腦的欣快中心, 然而隔核並不直接連通到伏隔核。

雖然伏隔核傳統上被研究在成癮中的作用,但它在獎賞系統如食物和性等的也有重要作用。 近來的研究發現伏隔核涉及由音樂調節情緒,可能是它調節多巴胺釋放的結果。伏隔核對音樂的神經認知中的節奏定時有作用,並被認為在邊緣-運動界面(Mogensen)有關鍵作用。

2007年4月,兩個研究隊伍報告通過在伏隔核插入電極以使用腦深層刺激治療幾種臨床抑鬱。

2007年7月,Jon-Kar Zubieta報告伏隔核是安慰劑效應的機制中心。

相關知識

神經元

神經元神經元,又稱神經細胞,是構成神經系統結構和功能的基本單位。神經元是具有長突起的細胞,它由細胞體和細胞突起構成。細胞體位於腦、脊髓和神經節中,細胞突起可延伸至全身各器官和組織中。細胞體是細胞含核的部分,其形狀大小有很大差別,直徑約4~120微米。核大而圓,位於細胞中央,染色質少,核仁明顯。細胞質內有斑塊狀的核外染色質(舊稱尼爾小體),還有許多神經元纖維。細胞突起是由細胞體延伸出來的細長部分,又可分為樹突和軸突。每個神經元可以有一或多個樹突,可以接受刺激並將興奮傳入細胞體。每個神經元只有一個軸突,可以把興奮從胞體傳送到另一個神經元或其他組織,如肌肉或腺體。