簡介

the former resident of Zhonghai Agriculture School

海珠校區:267畝; 白雲校區:2100畝; 鍾村教學實驗基地:500畝

海珠校區

海珠校區 校徽

校徽 鍾村基地

鍾村基地歷史

1925年11月30日,何香凝在廣州召開的“廖仲愷逝世紀念會”上說:“廖先生曾說中山路有無限之希望,又說中國蠶桑日漸退步,非提倡蠶桑不足以挽回利權。因此,我們現在發起在中山路建 廖先生紀念公園及 農工學校,所以留紀念,而發展農工,現在舉行募捐,深望各同志努力匡助,以竟廖先生之志。”

學校用地問題, 因廣州中山路征地有困難,後經何香凝四處奔波,在廣州土敏土廠旁邊徵得潮田曠地1000畝,作為仲愷農工學校用地。因廖仲愷先前擔任過 財政部長兼 農民部長、 工人部長等職,積極執行孫中山的扶助農工政策,被稱為 工農民眾運動的保姆,何香凝因此把學校定名為仲愷農工學校。

仲愷農校舊照片

仲愷農校舊照片捐款支持仲愷農學校的有香港罷工委員會、國共合作建立的廣州黃埔軍校師生,廣州、香港各界人士,胡文虎等海外僑胞以及廣州以外的國內各界人士。

1927年3月26日,仲愷農工學校正式開學。何香凝任校長、以後掛名校長達15年之久。何香凝當時的職務:1925年10月擔任國民黨廣東省黨部婦女部長,以後又擔任民國黨中央婦女部長。1926年1月,何香凝又擔任國民黨中央執行委員。仲愷農工學校曾聘請著名教育家許崇清為校董會董事長。國民黨的國民政府主席林森也曾經為仲愷農工學校的校舍題字。仲愷農工學校開學的時候,先設二個班,一班為 三年制本科,一班為 一年制實習科。

20年代仲愷農工學校編印的《本校概覽》介紹:1927年開學“決議先招蠶科二班,一班程度較淺,注重實驗,畢業期限一年,名為實習科。以略識書算之農家子第為基本。所有衣食住宿概由政府供給,並月給津貼三元。使其畢業後,有相當技術能深入民間而領導(蠶種)改良工作……其次則招收高小畢業程度入學之蠶絲本科一班,自負學費,自備膳費。三年畢業。注重實驗,而兼授以學理。管理務求完密,訓練務求精嚴,冀養成勤慎耐勞、有真實常識之實業人才,供國家建設之用。”

初期占地1000多畝。由國民黨中央執行委員何香凝兼任首屆校長,聘請一批有經驗的教師執教,經費由國民政府撥給。

1927年7月武漢國民政府清共反共後,何香凝避居廬山,表示不參加當時政治,實則抱消極觀望態度。

1929年,上海許多當時全國著名的書畫家,為支持何香凝創辦的仲愷農工學校的經費,慨然潑墨贊助,捐集了許多著名的書畫,公開售賣,作為仲愷農工學校經費。何香凝攜帶自己的畫作於1929年9月到南洋馬來西亞、菲律賓等地義賣籌款。幾個月間,在海外華僑的支持下,何香凝便向仲愷農工學校匯迴避10萬元大洋,學校用這筆款擴建了實驗樓,建成了當時華南地區最大的蠶種冷藏庫,以及添置了圖書、儀器設備等。30年代,仲愷農工學校建成了機蠶絲工場。規模雖小,但有廣東絲業界最先進繅絲機36台,每月生產優質蠶絲200多斤。

從1927年起,15年內培養了一些抗病優良蠶種,其中包括“仲字1004號”、“仲字1006號”兩蠶種,在珠江、長江流域的蠶區推廣。抗日戰爭期間,廣州仲愷農工學校搬遷至廣東南海縣西樵官山,以後又四次搬遷,在廣東北部山區,度過艱苦歲月。

1946年,何香凝多次發表文章聲援共產黨,聲討蔣介石,何香凝的兒子廖承志也早已參加共產黨當局關係緊張,廣州仲愷農工學校也瀕臨破產邊緣。30年代國民黨曾把朱執信、廖仲愷並稱為先烈;此時廣州的執信中學聲名很好,而廣州仲愷農工學校則面臨破產。

何香凝晚年照片

何香凝晚年照片1946年7月,何香凝在致國民黨南京中央的信中說:

仲愷農工學校,及專紀念仲愷先生設立於廣州河南。十數年來,由香凝擔任校長。自愧能力及經濟支出絀薄弱,雖未能大有發展,而一切經營維持頗費苦心,歷屆學生多有造就。回憶二十餘年創立之始,設立校董事會,由香凝親自募捐,奔走于海外及國內戚友間,拙作畫品賣得款項不少,由此奠定基礎。本校產業、儀器、圖書、什物等,皆自行購置,哲生、子文同志亦校重之一,當能洞悉情形。抗戰期間輾轉逃亡內地,香凝到曲江之時,以老衰多病未能擔任該校長職務,遂改為省立學校,行政由政府管理。然而,本校之校董會因管理校產之故,並未解除其職責也。

吾黨先烈之紀念學校,豈止仲愷學校一間,而獨貧賤僅留片瓦之仲愷學校則受摧毀。

從何香凝的信中看到,仲愷學校已瀕臨破產。以後,何香凝與國民黨當局的矛盾越來越深,仲愷學校也沒有得到應有的發展 。

至1949年,共培養學生664人。

解放後發展

北區南門

北區南門1949年解放後,該校改名“廣東省仲愷農業專科學校”(1958年改稱“廣東省仲愷農校”),修復了殘舊校舍3,000餘平方米。現有校舍面積21,000平方米,有教學大樓、實驗大樓和學生、教工宿舍。此外,還有圖書館、辦公室、醫務室、雞場、牛舍、豬舍等。購置了約值30萬元教學儀器,新置了2萬餘冊圖書。

解放以來,國家給學校基建投資共267萬元,教學經費年平均約為30萬元。1983年為51萬元。

農校先後開設過蠶桑、農作、畜醫、植保、農機、土規、經作、合作等8個專業,最近調整為農學、植保、園藝、畜醫4個專業。現有教職員工105人,其中副教授3人,講師34人,教員25人,技術員16人。中專學生370人。還開辦公社幹部、技術幹部培訓班,每年約有400人參加學習。

解放以後共培養了中專畢業生4,814名,農業領導幹部短期培訓結業學員1,232名。此外,還培養了3批外國留學生共80名。

1980年,學校被列為全國重點中專。

1982年4月,根據中共中央書記處的決定,國家撥款11萬元,將當年何香凝在校辦公的兩層樓(720平方米)改建為“廖仲愷、何香凝紀念館”。

本科,新階段

何香凝像

何香凝像1984年,經教育部、農牧漁業部批准,學校升格為本科院校,定名為“仲愷農業技術學院”,校名由國家副主席王震將軍題寫。1985年起招收專科生,1987年起開始招收本科生。

1987年4月,根據國家副主席王震同志提議,在廣東省委、省政府的大力支持下,成立了學校升格本科後首屆董事會,王震任名譽董事長,時任廣東省省長葉選平任董事長。1997年,時任廣東省省長盧瑞華任第二屆董事會董事長。2008年,現任廣東省省長黃華華任第三屆董事會董事長。董事會成員由國家領導人、省部級領導以及港澳海外知名人士擔任。

2008年3月,經教育部批准,學校正式更名為“ 仲愷農業工程學院”。 學校現設有17個二級學院(系、部)和華南地區最大的雅思考點;擁有1個博士後科研工作站、4個碩士一級學科點、5個農業推廣碩士招生領域、45個本科專業,其中16個名牌、特色專業,含2個國家級特色專業、4個省級特色專業。學校面向全國17個省市招生,現有全日制本科生、研究生15000餘人。

新校區,新起點

仲愷農校舊址

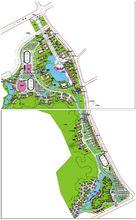

仲愷農校舊址新校區選址於廣州市白雲區鍾落潭鎮東部的廣州第二大學城,由馬瀝——長腰嶺——馬洞三地構成的三角地帶及由馬洞——白土的帶狀地塊組成,占地面積1406380 ㎡(2109.57市畝)。基地北側的廣從公路是廣州市區聯繫廣州北部地區以至粵北的交通要道。