構成及發展

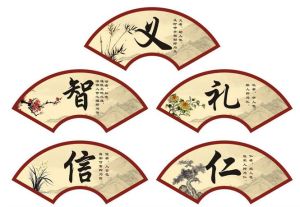

仁義禮智信

仁義禮智信孟子在仁義禮之外加入“智”,構成四德或四端,曰:“仁之實事親(親親)是也;義之實從兄(尊長)是也;禮之實節文斯二者是也;智之實,知斯二者弗去(背離)是也。”“性善說”,曰:“惻隱之心,人皆有之;羞惡之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。惻隱之心,仁也;羞惡之心,義也;恭敬之心,禮也;是非之心,智也。仁義禮智,非由外鑠我也,我固有之也,弗思耳矣。”(《孟子·告子上》)

董仲舒又加入“信”,並將仁義禮智信說成是與天地長久的經常法則(“常道”),號“正常”。曰:“仁義禮智信五常之道”(《賢良對策》)。

仁義禮智信

仁仁:仁者,人人心德也。心德就是良心,良心即是天理,乃推己及人意也。所以仁字,從二人相處,因為人不能離群而獨存,別人之觀念立,人之人格顯,方能雍容和諧,以立己立人,發揮老吾老幼吾幼之懷抱,以及己所不欲。勿施於人,事物為人,而不為己,發為惻隱之心,寬裕溫柔,仁也。

義

義:義者,宜也,則因時制宜,因地制宜,因人制宜之意也。所當做就做,不該做就不做。見得思義,不因果濫取不義之財物。子曰:「君子喻於義,小人喻於利,不義而富且貴,於我如浮雲。」所以人發為羞惡之心,發為剛義之氣,義也。

禮

禮:禮者,說文:禮,履也,所以事神致福也。釋名:禮,體也,得其事證也,人事之儀則也。進退周鏇得其體,乃是正人身之法也。尊卑長幼有序,處事有規,淫亂不犯,不敗人倫,以正為本,發為恭敬之心,齋莊中正之態,禮也。

智

智:智者,知也,無所不知也。明白是非、曲直、邪正、真妄,即人發為是非之心,文理密察,是為智也。

信

信:信者,不疑也,不差爽也,誠實也。就是「言出由衷,始終不渝」。信字從人言,人言不爽,方為有信也。誠心之意也,以誠居心,必然誠實。處世端正,不誑妄,不欺詐者,是為信也。

解讀

何謂仁? 仁義禮智信

仁義禮智信仁者,易也。凡事不能光想著自己,多設身處地為別人著想,為別人考慮,做事為人為己,即為仁。

儒家重仁,仁者,愛人也。簡言之,能愛人即為仁。

何謂義?

義者,人字出頭,加一點。在別人有難時出手出頭,能舍,幫人一把,即為義。

古字義,離不開我,用我身上的王去辨別是非,在人家需要時,及時出手,幫人家一兩下,即為義。

何謂禮?

禮者,示人以曲也。己彎腰則人高,對他人即為有禮。因此敬人即為禮。

古之禮,示人如彎曲的穀物也。只有結滿穀物的谷穗才會彎下頭,禮之精要在於曲。

何謂智?

智者,知道日常的東西也。把平時生活中的東西琢磨透了,就叫智。

觀一葉而知秋,道不遠人即為此。

何謂信?

信者,人言也。遠古時沒有紙,經驗技能均靠言傳身教。那時的人純真樸素,沒有那么多花花腸子,故而真實可靠。

別人用生命或鮮血換來的對周圍世界的認識,不信是要吃虧的。以此估計,信者,實為人類之言,是人類從普遍經驗中總結出來的東西,當然不會騙人。

仁是仁愛之心;義是處事得宜和合理;禮是人際關係的正常規範如禮儀、禮制、禮法;智(古書或作「知」)是明辨是非;信是言無反覆、誠實不欺。孟子以仁義禮智為四端:「惻隱之心,仁之端也;羞惡之心,義之端也;辭讓之心,禮之端也;是非之心,智之端也。」對他人遭遇的不幸生起惻隱之心即是仁心。羞惡之心是對自己做出不合宜不合理的事感到羞愧,對別人犯此則厭惡。辭讓是指不接受違反禮制的好處。是非之心則需要智慧來支撐。

其他

《走西口》中的解釋田家祖訓:

大忠大愛是為仁

大孝大勇是為義

修齊治平是為禮

大恩大恕是為智

公平合理是為信

徐木匠:

天下一統為仁

民族興亡為義

自強不息為禮

福虧自贏為智

以義取利為信

革命者:

世界大同為仁

祖國山河為義

家國天下為禮

剛柔相濟為智

一諾千金為信

或者更簡化為“仁愛、忠義、禮和、睿智、誠信。

![仁義禮智信[儒家“五常”] 仁義禮智信[儒家“五常”]](/img/6/e7a/nBnauM3X0IDN3YzMxITOxcTMyQTMzUTN2ATOyQTNwAzMwIzLykzL0AzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLzE2LvoDc0RHa.jpg)