序言

亢姓,人丁興旺,源遠流長,枝柯遍布。雖散居神州各地,然不辭千辛,甘歷萬苦,創世拓業,奮發不止。既安居皆能自成一支, 光宗耀祖,最終名振一方。

衣食足而尚禮義, 政通人和則思祖譜。故追源亢氏而集此冊,雖為弱水三千之一瓢,然其傳統美德、拓業功名盡收眼底矣。

亢氏濟濟,業績赫赫。能入錄者,皆據實錄之,以彰其賢德,而勵後人進取。

亢書興

2004.5

姓氏淵源

亢(kàng)姓源出有:

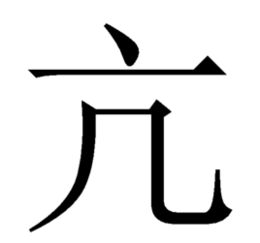

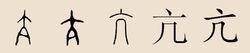

亢姓

亢姓源流一

源於地名,出自春秋時期齊國亢父邑,屬於以居邑名稱為氏。據典籍《戰國策·齊策》記載,春秋時期有個貴族受封于軍事要地亢父(今山東濟寧任城區南部),世稱其為“亢父”。據傳,亢父邑是古代東夷族部落的住地,有亢父山,因以為名,是最早的風姓古國之一。亢父遠在三皇五帝時期即系唐虞氏故國,有仍氏繁衍生息之地。夏、商時期為仍國,周王朝時期封夏後氏至此為任國、邿國。亢父之地的地勢十分狹峻險要,從軍事地理上觀察,泰山在左,亢父在右,與泰山余脈的梁父山緊夾東西之道,至稱陰陽。在戰國時期,齊國在其地居高臨下建有亢父城,為重要的軍事重鎮。在南榮氏所撰著的典籍《遁甲開山圖》中曾描述其境:“泰山在左,亢父在右,亢父知生,梁父主死。”據典籍《戰國策·齊策》的記載,當時的大縱橫家蘇秦在談論亢父之地時對齊宣王田辟疆說:“今秦攻齊則不然,倍韓、魏之地,至闈陽晉之道,徑亢父之險,車不得方軌,馬不得並行,百人守險,千人不能過也。秦雖欲深入,則狼顧,恐韓、魏之議其後也。是故恫疑虛猲,高躍而不敢進,則秦不能害齊,亦已明矣。”

秦始皇統一中國後,置任城縣,又改亢父縣。西漢時期初為任城縣,後亦為亢父縣,屬東平國。到了東漢時期,漢章帝拆分東平國,置任城國,後為任城縣。到了南北朝時期的北齊文宣帝高洋天保七年(公元556年),廢黜亢父縣之稱,從此其地在行政建制上只稱“任城”,不再稱“亢父”。一般傳說:在亢父之地,春秋時期有齊國大夫封於斯地,亦稱“亢父”。不過,亢父之地在春秋、戰國時期隸屬於任國,而任國曾先後附庸於魯國、宋國、齊國,但本書筆者在現有史籍中並未發現有哪一位貴族大夫曾被封在“亢父”,

在亢父地區的住民與齊國駐軍中,皆有以居邑名稱為姓氏者,稱亢父氏,後省文簡改為單姓亢氏,世代相傳至今,史稱亢氏正宗。

源流二

源於姬姓,出自先秦時期衛國大夫三伉之後,屬於以先祖名字為氏。據史籍《元和姓纂》記載:“三伉氏,春秋時衛邑也。抗氏,魏國三伉大夫之後,後有抗喜為漢中太守。”三伉,故址在今河南省鶴壁市滑縣沙店一帶。在古代,“亢”、“伉”、“抗”、“杭”四字通假,因此,三伉大夫、亢父的後裔子孫以居邑名稱為姓氏,稱三伉氏、亢父氏,後分別衍稱抗氏、杭氏、亢氏、伉氏,四氏同宗同源。到了東漢桓帝劉志執政時期(公元147~167年在位),有一位著名的宣城長史抗徐,字伯徐,丹陽人,為一時名將。史籍《漢書》記載抗徐:“鄉邦稱其膽智。初試守宣城長,悉移深林遠藪椎髻鳥語之人置於縣下,由是境內無復盜賊。後為中郎將宗資別部司馬,擊太山賊公孫舉等,破平之,斬首三千餘級,封烏程東鄉侯,五百戶。遷泰山都尉,寇盜望風奔亡。及在長沙,宿賊皆平。卒於官。桓帝下詔追增封徐五百戶,並前千戶。”烏程,在今浙江省湖州市吳興縣,抗徐榮封為“東鄉侯”之後,定居於雲陽西鄉的新埭村(今浙江全州杭甲村)。之後,抗徐將自己的姓氏改為字面更加文雅的杭氏,他的後裔子孫便以杭為姓氏,世代稱杭氏至今。在唐末五代時期,天下兵革肆起,抗徐的後人為了避亂,又從雲陽遷至餘杭泊水灣。到了宋朝慶曆年間(公元1042~1048年),天下趨定,抗徐的後人杭寅正仰慕先人故里,扶其老父杭欽訓跋山涉水輾轉抵達丹陽(今江蘇鎮江),回歸先人舊地,仍定址於西鄉的新埭村。故杭氏後人尊杭徐伯為杭氏的得姓始祖。

該支“伉假抗改杭”之杭氏,正確的姓氏讀音仍作kàng(ㄎㄤˋ),今音訛為háng(ㄏㄤˊ)是否妥確,則有待更嚴謹的姓氏學專家和音韻學專家進一步考證。

源流三

源於姬姓,出自戰國時期燕國督亢之地,屬於以居邑名稱為氏。戰國時期,燕國有一地名為叫督亢,為燕國的富饒之地,史稱該地區為“膏腴之地”,其地域範圍以今河北省涿州市東南督亢陂為中心,圈括定興縣﹑新城縣﹑固安縣、高碑店市一帶的淶水流域平衍之區。督亢地區原為韓國之地,先秦時期的秦王贏政十七年(公元前230年),韓國被秦國滅亡之後,燕國趁秦王忙於應付魏、趙、楚三國之時奪占了該地區。督亢地區很早即由韓國人民建有的著名督亢渠,其灌溉系統的發達使得督亢地區豐田萬頃,被稱為“膏腴之地”。對督亢地區,在典籍《詩經·韓奕》中有這樣的描述:“……莫如韓樂,孔樂韓土,川澤吁吁,魴鱮甫甫……”當時的督亢地區已經是一個十分富庶而有盛名的地方,一直為秦王嬴政所垂涎。因此,燕國公子丹在秦王贏政二十年(公元前227年)派遣大刺客荊軻去刺殺秦王時,在“圖窮匕見”中所展示的地圖,用的就是“督亢肢圖”。結果,不但沒有刺殺了秦王,反而激怒秦王暫時放棄攻擊齊國的打算,提前發動了滅燕之戰。

秦王贏政二十一年(公元前226年),秦軍攻破燕國上都薊(今河北薊縣),燕王姬喜被迫遷都於遼東地區,督亢地區自然落入秦始皇的沙盤之中。秦王贏政二十五年(公元前222年),秦軍在消滅了趙國的殘餘勢力代國之後,大將王賁率勝軍乘勢攻擊遼東,一舉攻滅了苟延殘喘的燕國。

在督亢地區的古代住民中,很早即有以其地名為姓氏者,分稱亢氏、督氏,世代相傳至今。該支亢氏姓源繁複,或長狄人、或西戎人、或晉國人、或韓國人、或燕國人、或秦國人,不可一論。

源流四

源於子姓,出自五代十國時期宋國微子啟之後,屬於以封邑名稱為氏。微子,商末周初朝歌任(今河南淇縣),名啟,漢朝時期避帝諱改稱微子開。因其封國名微(今山西潞城),爵位為子爵,故稱“微子啟”。微子啟是商王帝乙的長子,商紂王的庶兄。商紂王執政期間暴虐無道,微子啟曾多次親諫紂王,單見“紂終不可諫”,便謀於太師箕子、少師比干。箕子認為“今誠得治國,國治身死不恨;為死,終不得治,不如去。”於是微子啟便遠離紂王逃到自己的封國微。後微子啟又遷到山東梁山西北,所以那裡也稱為“微”。周武王姬發滅商後,微子持祭器造於周武王軍門,肉袒面縛,左牽羊,右把矛、膝行而前,向周武王說明自己遠離紂王的情況。周武王聽了以後很受感動,乃釋其縛,“復其位如故”,仍為卿士。

到了公元前1063年,周公旦在平定了紂王之子武庚祿父的叛亂之後,以周成王姬誦之命封微子啟國於宋,即今河南省的商丘市地區。微子啟從此成為宋國國君、始祖。微子啟壽終後,葬於原商丘古城西南二十五里的青崗村,後遷今山東省微山湖市的微山島西北部高崗上,墓前有古碑四通,主碑上有漢朝著名宰相、經學家匡衡親篆的“殷微子墓”四字,橫額為“仁參箕比”,“箕”指箕子、“比”指比干。春秋晚期的大儒孔子稱“微子”、“箕子”與“比干”為“三仁”。

在五代十國時期,微子啟的後裔被封在亢父之地(今山東濟寧任城區南部),其後代中亦有以封地名稱為姓氏者,稱亢氏。

源流五

源於改姓,出自佐姓所改,屬於省旁簡化改姓為氏。

據典籍《中國姓氏大全》的記載,歷史上有佐氏,源出左氏,後有人加“亻”偏旁以別於其他左氏,稱佐氏,其後有改為亢氏者之後代,相傳亢氏至今。

源流六

源於滿族,屬於漢化改姓為氏。據史籍《清朝通志·氏族略·滿洲八旗姓》記載:滿族琨都勒氏,亦稱喀穆都里氏,滿語為Kundule Hala,世居紅山(今吉林樺甸富爾山),後有蒙古族引為姓氏者。

清朝中葉以後,滿族、蒙古族琨都勒氏所冠漢姓即為亢氏。

源流七

源於改姓,出自河南宜陽康氏家族,屬於因故改姓為氏。相傳,今河南省宜陽縣石村鄉鐵爐村的亢氏家族,原來為康氏,後家境漸敗。康氏族人懷疑是因為與朱氏家族同居一村,有“豬吃糠”之嫌,故隨鄰村張深亢氏家族改為亢氏,以與朱氏家族抗衡。

因為“亢”字作為姓氏用字讀音為gāng(ㄍㄤ),諧音就是“鋼”,豬咬不動,可保康家無憂,由此遂成亢氏一族,世代相傳至今。

郡望堂號

郡望

武威郡:西漢朝元狩二年(庚申,公元前121年)在原匈奴休屠王的地域置郡,治所在武威(今甘肅民勤),為涼州的州府所在,歷史上曾稱“西涼”、“姑臧”。其時轄地在今甘肅省黃河以西、武威以東的地區。西漢朝元鼎年間(公元前116~前111年)以後轄地在今甘肅省黃河西部、武威東部及大東河、大西河流域地區。東漢時期移治到姑臧(今甘肅武威)。十六國時期的前涼、後涼、南涼、北涼諸國皆建都於該地。

太原府:亦稱太原郡。戰國時期秦國莊襄王四年(乙卯,公元前246年)置郡,治所在晉陽(今山西太原),其時轄地在今山西省五台山和管涔山南部一帶、霍山北部一帶地區。北魏時期轄地在今山西省陽曲縣、交城市、平遙市、和順縣之間的晉中一帶地區。隋朝時期改晉陽為太原,又另設晉陽,與太原同城。唐太原府洽亦在此地。宋太宗太平興國中期(庚辰,公元980年)改并州為太原府,移治陽曲(今山西太原)。以後宋朝、金國的河東路、河東北路,明、清兩朝以來皆為府。民國時期改為市,成為山西省會所在,一直沿用至今。

堂號

武威堂:以望立堂。

太原堂:以望立堂。

家譜摘錄

君美由陝西韓城遷至河南靈寶,時有四子。次子重賢居南營,其有二子英、寧。長子英有子振政及振遠。振遠遷至洛寧,生二子乾、坤。坤遷至宜陽,是為五世。發展至十一世思傑,始遷至今日的嵩縣汪城。各支子嗣延續至今,已發展至二十五世。(1986)

1986年清明節祭祖時,河南四支亢門代表共續第27世至46世統一世系輩字:

平靈宜洛長

嵩峰彩紫芳

風雲才智廣

舉國照華陽

山東亢氏

山東亢氏主要分布在亢父、聊城、棲霞、即墨、青島等地。亢父為亢氏封姓地。據推考,其它地方之亢姓多來之於此地。 其中,亢家莊發展較為旺盛。亢家莊位於青島市北區寧夏路與山東路交界處,屬丘陵地。明初?B>姓?B>姓在此定居,稱張家疃。明永樂年間(1403-1405),浮山所亢姓一族遷徙此地,子嗣延續眾多,遂改現稱。 另據史料記載,遠在明朝初期這裡就已經形成了村落。最早在這裡居住的是一張姓家族,那時的莊名亢姓自相鄰的浮山所、閆姓自海西相繼遷入,稍後又零零星星遷入一些他姓。經過近百年的繁衍生息,到清道光年間,亢、閆二姓在莊裡已成為大姓,相傳亢家莊的名稱也是自那時叫起來的。亢家莊村民以農為業,種植蔬菜,兼種少量農作物。1984年村民轉為城市居民,隸屬湛山街道辦事處。隨著城市中心東移,此地已被闢為居民住宅區。

青島亢氏

青島亢氏人丁旺盛,民情淳樸,人傑地靈。前北洋艦隊青島基地副司令亢正浩,系青島亢家莊人,江西話劇團團長亢正大亦為此地人。另,青島市文化局局長亢清泉系青島浮山所人,其姐亢清蘭為青島老齡委主任。山東的現代建設都離不開這些亢氏傳人。

山西亢氏

山西洪桐亢氏

山西臨汾亢氏(山西汾西亢氏\山西蒲縣亢氏)

山西晉城亢氏

山西原平亢氏

山西大同亢氏

陝西亢氏

陝西商南亢氏

陝西韓城亢氏

陝西西安亢氏

河南亢氏

河南亢氏主要分布在靈寶、宜陽、洛寧、嵩縣、武陟、原陽、禹州、濮陽及南陽、方城等地。其中靈寶、宜陽、洛寧、嵩縣為一枝,由陝西韓城遷徙而來。據有關資料:從元朝末年,政治腐敗,賦稅加重,民不聊生。部分亢氏世祖(不詳)由山西洪桐縣大槐樹下遷至陝西韓城。到了明末清初,李自成起事,農民流離,其時(鹹豐二年)再遷至靈寶大王鄉(今亢家營)居住。始祖亢君美由陝西韓城遷至河南靈寶,時有四子。次子重賢居南營,其有二子英、寧。長子英有子振政及振遠。振遠遷至洛寧,生二子乾、坤。坤遷至宜陽,是為五世。發展至十一世思傑,始遷至今日的嵩縣汪城。各支子嗣延續至今,已發展至二十幾世。而武陟亢氏則是亢彖、亢登(世祖)弟兄二人於明初朱洪武時期,從山西洪桐縣大槐樹下遷徙而來。當年亢彖務農,稱為“民亢”。亢登從軍,稱為“軍亢”。後民亢恐軍亢惹事造反,與軍亢劃清“軍民”界線,分村而居——亢彖留武陟亢楊村,亢登遷出另立門戶。亢崇仁……. 亢雪峰……(據河南靈寶亢靈瑞)(1986統計)

湖北亢氏

江蘇吳縣亢氏

江蘇蘇州亢氏

江蘇揚州亢氏

遼寧鞍山亢氏

遼寧省瀋陽市亢捷,生於黑龍江省依蘭縣。依蘭縣亢姓是十九世紀初遷入的,在依蘭縣江北的紅石村。祖居河南省宜陽府。十九世紀末,紅石村能回憶姓名的有:亢禮、亢芝、亢起、亢俊,其後人同族兄弟十一個:依次為:亢德發(後人不詳)、亢德福(後人不詳)、亢德生(有後)、亢德才(後人不詳)、亢德祥(有後)、亢德成(無後)、亢德安(無後)、亢德明(有一女)、亢德亮(有後)、亢德林(有後)、亢德清(無後)。亢捷是亢德祥的後人。有知道依蘭縣亢姓族譜(文革動亂時損毀)的請聯絡:電子信箱:亢氏家族

河北亢氏

河北燕郊亢氏

河北唐山亢氏

安徽亢氏

安徽當塗亢氏

甘肅亢氏

甘肅臨澤亢氏

甘肅金昌亢氏

甘肅定西通渭

字輩排行

河南四支亢氏字輩:“平靈宜洛長嵩峰彩紫芳風雲才智廣舉國照華陽”。

河北泊頭亢氏字輩:“蘭玉連殿樹吉文建業程路萬世春傳宗延壽永覬春德才雙全貴如金”。

宗祠用聯

七言通用聯

臨汾孝子傳名遠;市隱書屋播惠長:上聯典指明正德年間的孝子亢良玉,臨汾人,為府學生,事父母至孝,詔旌表其門。下聯典指清朝時期的文人亢樹滋,字鐵卿,吳縣人。著有《市隱書屋文集》。

良家子弟風尚好;玉潔冰清品格高:全聯典指明朝時期的孝子亢良玉,此聯以鶴頂格鑲嵌“良玉”二字的嵌字聯。

十言通用聯

純孝格天,廬產蓮花異品;懿文華國,衣沾杏苑春香:上聯典指明朝時期的孝子亢良玉事典。下聯典指亢氏文人亢潮事典。