信息

種名:亞鱗袋蛾 .

.種拉丁名:LepidopsyCheasiaticaStandinger

國內分布:安徽黃山

形態特徵

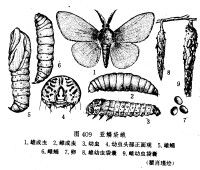

成蟲雄蛾體長9—12mm,翅展23-27mm,觸角雙梯形,體翅深褐色,前、後翅正反面均披有深褐色鱗片,具光澤,翅背面顏色略淺。胸、腹部密被褐色鱗毛。雌成蟲體長12—16mm,複眼黑褐色,無翅、無足、蛆狀。頭及胸部背側黃褐色而透明,第一、二腹節背面中都呈三角形透明黃褐色第三胸節至第二腹節背中有1深褐色縱線。腹部肉黃色,第七腹節環生褐色茸毛。卵橢圓形,淡黃色,長約0.8mm。幼蟲老熟幼蟲體長15-27mm,頭部淡黃色,散布暗褐色斑紋。胸部淡黃色,前胸背板散生暗褐色小斑,背中兩側斑點呈近圓形排列,後緣中央兩側有淡褐色斑2塊,並與中後胸揭斑連線。中、後胸背側另有褐斑前後相接,沿中、後胸背板前緣依次排列揭點約10個。腹部肉黃色或灰褐色,腹末2—3節深灰色,臀板暗褐色。蛹雄蛹長9—11mm,褐色。翅芽伸達第三腹節前緣內側,第七、八腹節前線各有小刺1列,腹末臀棘分叉,朝腹面呈鉤狀。雌蛹長13-17mm,褐色,細長紡錘形,稍彎曲。第五、八體節後緣及第十體節近前緣各有細齒1列,臀棘分叉,叉端各有短刺1枚。袋囊雄蟲囊長25一40mm,雌蟲囊長36—53mm,細長紡錘形,枯褐色或灰褐色,囊外貼上細碎技皮、碎葉,偶有短截技梗或地農碎片。內壁絲質平滑,灰白色。生物學特性

安徽屯溪1年發生1代,以幼齡幼蟲在茶樹、烏柏樹等技幹上封囊越冬。一般在次年4月下旬氣候轉暖開始活動,取食寄主葉片。7月上旬雄由開始化蛹,化蛹盛期7月中旬,雌蛹化蛹盛期在7月下旬。7月底、8月初成由盛發。產卵盛期8月上旬。當年幼蟲7月下旬開始孵化,孵化盛期8月上、中旬,末期在8月下旬。各蟲態歷期卵為9—12天,幼蟲約11個月,雄蛹14-22天,雌蛹5—9天,一雄蛾1一3天,雌蛾10-14天。幼蟲老熟後,先吐絲將袋囊懸掛枝葉上,然後化蛹其中。雄蛾多在19—21時羽化,少數清晨羽化;具超光性;飛翔力強;對雌蛾分泌的性引誘物質極為敏感。雌成蟲羽化後留在囊內,待雄蛾飛來交尾後,即將卵成堆地產在踴殼中。每雌產卵178—1082粒,平均684粒。幼蟲多在午後孵化,初孵幼蟲出母襄後便迅速爬上枝葉,或吐絲下垂隨風擴散,活動數分鐘後,即始營囊護身。雛囊錐形,垂立於枝葉。幼蟲越冬前主要啃食枝皮葉屑,越冬後先食葉肉剩上表皮,隨著由體增長,取食葉片形成缺刻、孔洞,或僅剩葉柄。主要危害期在5月中旬至7月下旬。天敵幼蟲有狹頰寄蠅、寄生蜂。狹頰寄蠅寄生率為35.4%;寄生蜂寄生率為9.67%。此外,白斑獵蛛等多種蜘蛛及螞蟻等捕食亞鱗袋蛾初孵幼蟲,對其蟲口有相當大的抑制作用。防治方法

1.人工摘袋囊冬季闊葉樹和果樹落葉後可見到樹冠上袋蛾的袋囊,尤其是大袋蛾的袋囊十分明顯,可採用人工摘除,可用袋蛾幼蟲飼養家禽。

2.袋蛾的遠距離傳播主要靠苗木的調運,冬季注意在林果苗木上摘除蟲囊,可以控制該蟲傳入新區。

3.化學防治

①在城市行道樹上於7月上旬用機動噴霧機噴施90%敵百蟲晶體水溶液或80%敵敵畏乳油1000-1500倍液,2.5%澳氛菊酯乳油5000-10000倍液防治大袋絨,噴霧力求均勻周到,防治效果很好。②於基打孔注入內吸劑防治大袋蛾,在泡桐子基打孔注入50%久效磷乳油或脫%磷胺乳油防治效果很好,7月下旬至8月上旬在泡桐乾基緊貼地面均勻選3點,與地面成礎”左右角度用尖頭鐵錘打孔,深入木質部2-3cm,拔出鐵錘立即注藥3-8_1,並用泥團塞孔,殺蟲效果很好。

4.生物防治寄蠅寄生率高,要充分保護和利用。噴撒蘇雲金桿菌、殺螟桿菌1-2記抱子/ml防治蠟彩袋蛾,防治效果85-100%。